## **ディスクリプション**

最新研究をもとに、CGM×AIによる運動療法の効果を詳述しています。科学的根拠に基づいた新しい糖尿病管理法を専門家が解説します。

- 1-1 なぜ今「AI×運動療法」が注目されているのか?

- 1-1-1 糖尿病患者の増加と生活習慣病予防の重要性

- 1-1-2 血糖管理における運動療法の位置づけ

- 1-1-3 AI活用で期待される個別最適化の未来

- 1-2 本記事を読むメリットとは?

- 1-2-1 医療とテクノロジーの融合がもたらす可能性

- 1-2-2 血糖値モニタリングとAI運動処方の進化

- 1-2-3 健康意識の高いあなたに必要な“次の一手”

- 2.糖尿病と運動療法、そしてAIの関係

- 2-1-1 糖尿病における運動療法の基本的な効果

- 2-1-2 運動強度と血糖コントロールの関係性

- 2-1-3 AIとは?医療分野における応用事例

- 2-2.最新トレンド:リアルタイム血糖モニタリング×AI

- 2-2-1 CGM(持続血糖測定)の進化と実用例

- 2-2-2 AIによる運動負荷のリアルタイム最適化とは

- 2-2-3 最新研究:AIによる運動効果予測と成果データ

- 2-3.実践ガイド:AI運動療法を日常生活に取り入れる方法

- 2-3-1 初心者向け:スマートデバイス選びのポイント

- 2-3-2 実例紹介:血糖値変化に応じた運動プラン設計

- 2-3-3 継続のコツ:習慣化のためのトラッキング術

- 2-4AI活用時に注意すべき運動療法のリスクと対策

- 2-4-1 デバイスやアプリ選びで気をつけるべきこと

- 2-4-2 高齢者や初心者が注意すべき運動強度設定

- 2-4-3 医療職の伴走がなぜ必要なのか?

- 3-1記事の振り返りと読者へのメッセージ

- 3-1-1 AI時代に求められる“賢い健康管理”

- 3-1-2 運動療法の未来を味方につける方法

- 3-2-1 おすすめのスマートウォッチ&アプリ紹介

- 3-2-2 関連記事:糖尿病管理に役立つデバイス・栄養戦略

1-1 なぜ今「AI×運動療法」が注目されているのか?

1-1-1 糖尿病患者の増加と生活習慣病予防の重要性

厚労省のデータによると、日本では約1,000万人が糖尿病と診断されており、予備軍を含めると2,000万人に迫る勢いです。もはや“誰でもなり得る”生活習慣病の代表格となったのが糖尿病です。特に、運動不足と加齢は、血糖値上昇の大きな要因です。

1-1-2 血糖管理における運動療法の位置づけ

運動は「薬に頼らず血糖を下げる」強力な手段です。しかし、自己流の運動は思わぬ低血糖リスクや継続困難という壁にぶつかりがちです。

1-1-3 AI活用で期待される個別最適化の未来

そこで医療現場で注目されているのが「AIによる運動負荷の個別最適化」です。CGMで得られた血糖値データをリアルタイム解析し、AIが最適なタイミング・運動量を指示するという新技術が、患者の未来を変えようとしています。

1-2 本記事を読むメリットとは?

1-2-1 医療とテクノロジーの融合がもたらす可能性

本記事では、医療者・患者の双方に役立つ「AI運動療法」の本質を、科学的根拠とともに分かりやすく紹介します。

1-2-2 血糖値モニタリングとAI運動処方の進化

AI技術は、すでに糖尿病管理のパートナーになりつつあります。そのため、今後の活用法を知っておくことは、すべての糖尿病予備軍にとって重要です。

1-2-3 健康意識の高いあなたに必要な“次の一手”

「自分の身体に合った運動を知りたい」「無理なく続けられる方法を探している」――その答えが、AIにはあります。

2.糖尿病と運動療法、そしてAIの関係

2-1-1 糖尿病における運動療法の基本的な効果

“運動が血糖値を下げる”――それは、もはや常識になりつつあります。

しかし、どの運動が「いまの自分に合っているか」までは、意外と見落とされがちです。運動療法の効果は、運動の種類・時間・タイミング・体調などに大きく左右されます。

そこで、その複雑さを補う手段として、AIの力が注目されています。

2-1-2 運動強度と血糖コントロールの関係性

たとえば、仕事で忙しく運動時間が限られている方にとって、“効率よく成果を出せる運動”は非常に魅力的です。

ここでAIが介入すると、あなたの過去の運動履歴や血糖の傾向をもとに、「10分だけの効果的なメニュー」を自動提案してくれる。

そんな、まるで“運動のパーソナルトレーナー”のような役割を果たしてくれるのが、AIなのです。

2-1-3 AIとは?医療分野における応用事例

AIの進化はすさまじく、すでに心不全やがんの診断、リハビリ計画の策定にも応用されています。

運動療法分野では、CGM(持続血糖モニタリング)やウェアラブル端末と連動し、リアルタイムで「今、どれくらい動けばいいか」を教えてくれるソリューションが登場しています。

つまり、“未来の医療”は、すでに私たちの手の中にあるのです。

2-2.最新トレンド:リアルタイム血糖モニタリング×AI

2-2-1 CGM(持続血糖測定)の進化と実用例

「食事のあと、急に眠くなるのはなぜ?」そんな疑問に答えてくれるのが、CGM(持続血糖モニタリング)です。

近年、皮膚に小さなセンサーを装着することで、24時間リアルタイムで血糖値の推移を確認できるCGMが一般ユーザーにも普及しつつあります。

スマートフォンと連動することで、血糖値がどのタイミングで急上昇・急下降しているかが“見える化”され、生活改善に役立てることができます。

2-2-2 AIによる運動負荷のリアルタイム最適化とは

「いま運動したら効果的?それとも少し待つべき?」と悩んだことはありませんか?

AIはCGMから得たリアルタイム血糖値を解析し、「このタイミングなら10分のウォーキングで血糖を安定化できます」など、具体的な運動負荷やタイミングを個別に提案してくれます。

しかも、疲労度や過去の運動データまで加味した“あなた専用”の運動処方です。

2-2-3 最新研究:AIによる運動効果予測と成果データ

実際に、最新の研究では、CGMとAIを組み合わせたグループが、従来型の運動療法グループよりもHbA1cの改善幅が大きかったと報告されています(例:2023年英国糖尿病学会発表)。

さらに、AI提案に従って運動を実施したユーザーの多くが「継続しやすい」と回答。モチベーションの維持にも一役買っていることが分かっています。

2-3.実践ガイド:AI運動療法を日常生活に取り入れる方法

2-3-1 初心者向け:スマートデバイス選びのポイント

いまや健康管理は“持ち歩く医療”の時代。

Apple WatchやFitbitなどのスマートデバイスは、心拍数や消費カロリーだけでなく、AI分析によるフィードバックを提供してくれます。

さらに、CGMとの連携で“血糖の未来予測”まで可能になりつつあります。

初心者に最適な構成は:

- スマートウォッチ(活動量計測)+

- CGMセンサー(血糖の連続測定)+

- AI連動アプリ(運動最適化)

| 機能 | 初心者に必要? | おすすめデバイス例 |

| 血糖連携機能 | ◎ | Freestyle Libre, Dexcom |

| AI分析アプリ対応 | ○ | Fitbit Sense, Garmin |

| 維持コスト(サブスク) | △ | Apple Watch SE + アプリ |

🛒 【最新AI対応スマートデバイスまとめ】

・スマート腕時計で生活習慣改善!AIデバイス5選と選び方ガイド

2-3-2 実例紹介:血糖値変化に応じた運動プラン設計

AIがあなたの「今日の状態(血糖・睡眠・活動量)」を解析し、

「午前10時に階段昇降を3分」

「午後4時に背筋トレを5分」

といった分単位で提案してくれるシステムが登場。

これは「時間×運動種目×強度」の掛け算で、最小努力で最大効果を狙う戦略です。

2-3-3 継続のコツ:習慣化のためのトラッキング術

未来志向の運動療法では、“意志”よりも“環境設計”が重要。

- 自動記録

- 自動分析

- 翌日の提案通知

これらを1つのアプリ内で完結させることで、継続率が大幅にアップします。

行動科学を取り入れたUI設計が、あなたの続ける力を支えてくれます。

2-4AI活用時に注意すべき運動療法のリスクと対策

2-4-1 デバイスやアプリ選びで気をつけるべきこと

「すべてのAIアプリが“賢い”とは限らない」

これはデジタルヘルスの落とし穴。精度・アップデート頻度・データ連携の信頼性は必ず確認しましょう。

とくに以下の点が重要です:

- 血糖・運動・睡眠の統合解析が可能か

- ユーザーの実績評価が高いか

- 医療デバイスとの連携実績があるか

将来的な拡張性も踏まえた選択が、長期的な成果につながります。

2-4-2 高齢者や初心者が注意すべき運動強度設定

AIは「数値的に最適な提案」をしてくれますが、感覚的な安全性までは判断できないケースもあります。

- スマートデバイスの通知はあくまで“参考”と捉える

- 強度が合わないと感じたら即中断OK

- 「体感の快・不快」を大事にすることが重要です

AIの未来は、あなたの感覚と共存するパートナーです。

2-4-3 医療職の伴走がなぜ必要なのか?

AIが高度になればなるほど、**「人が介在する価値」**が高まります。

とくに高齢者や慢性疾患を抱える人にとっては、医療職による微調整や心理的な支援が不可欠。

テクノロジーは“補助輪”、最終判断は“人”であるという原則は、今後も変わりません。

3-1記事の振り返りと読者へのメッセージ

3-1-1 AI時代に求められる“賢い健康管理”

糖尿病の管理は、「我慢」や「根性」だけでは長続きしません。

これからの時代に求められるのは、自分の身体と向き合いながら、AIなどのテクノロジーを上手に活用する“賢い健康管理”です。

3-1-2 運動療法の未来を味方につける方法

本記事では、AIが導く運動療法の最新トレンドから、日常生活への具体的な取り入れ方までをご紹介してきました。

「なんとなく歩く」から「自分に合ったタイミングで動く」へ。小さな変化が、大きな健康への一歩になります。

ぜひ今日から、スマートな一歩を踏み出してみてください。

3-2-1 おすすめのスマートウォッチ&アプリ紹介

臨床現場でも活用されている信頼性の高い機器をご紹介:

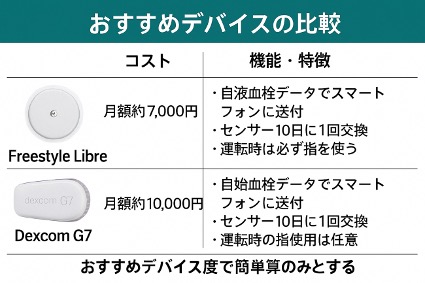

・Freestyle Libre(医療機関導入率No.1)

・Dexcom G7(米国FDA承認済・医療連携対応)

・Medtronic Guardian Connect(高度AIアルゴリズム搭載)

📚【臨床評価済みのCGM・AI連携デバイス一覧 →】

3-2-2 関連記事:糖尿病管理に役立つデバイス・栄養戦略

🔍【科学的根拠に基づく健康改善シリーズ →】

## よくある質問(FAQ)

### Q. AIが提案する運動は安全ですか?

A. 医療現場でも利用されているアルゴリズムが多く、血糖値や過去の傾向に基づいて調整されるため、自己流よりも安全性が高いとされています。

### Q. スマートウォッチだけでAI運動療法は始められますか?

A. 血糖モニタリングがないとAIの精度が落ちるため、CGMとの併用が望ましいとされています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48da2619.80d7dd62.48da261a.c18ecb67/?me_id=1286623&item_id=10058426&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmerecare%2Fcabinet%2Fdefault03%2F20240318a01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798a76e.1ccb83d1.4798a76f.29f2f1de/?me_id=1418268&item_id=10001122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk2-market%2Fcabinet%2Famayahoo%2F09878793%2F1428-002129.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798bcb4.6ae138f1.4798bcb5.f9fa5869/?me_id=1384677&item_id=10001646&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile-store%2Fcabinet%2Fproduct%2Fapple-watch-se-2nd%2Fzkst2414bk%2Fmain_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント