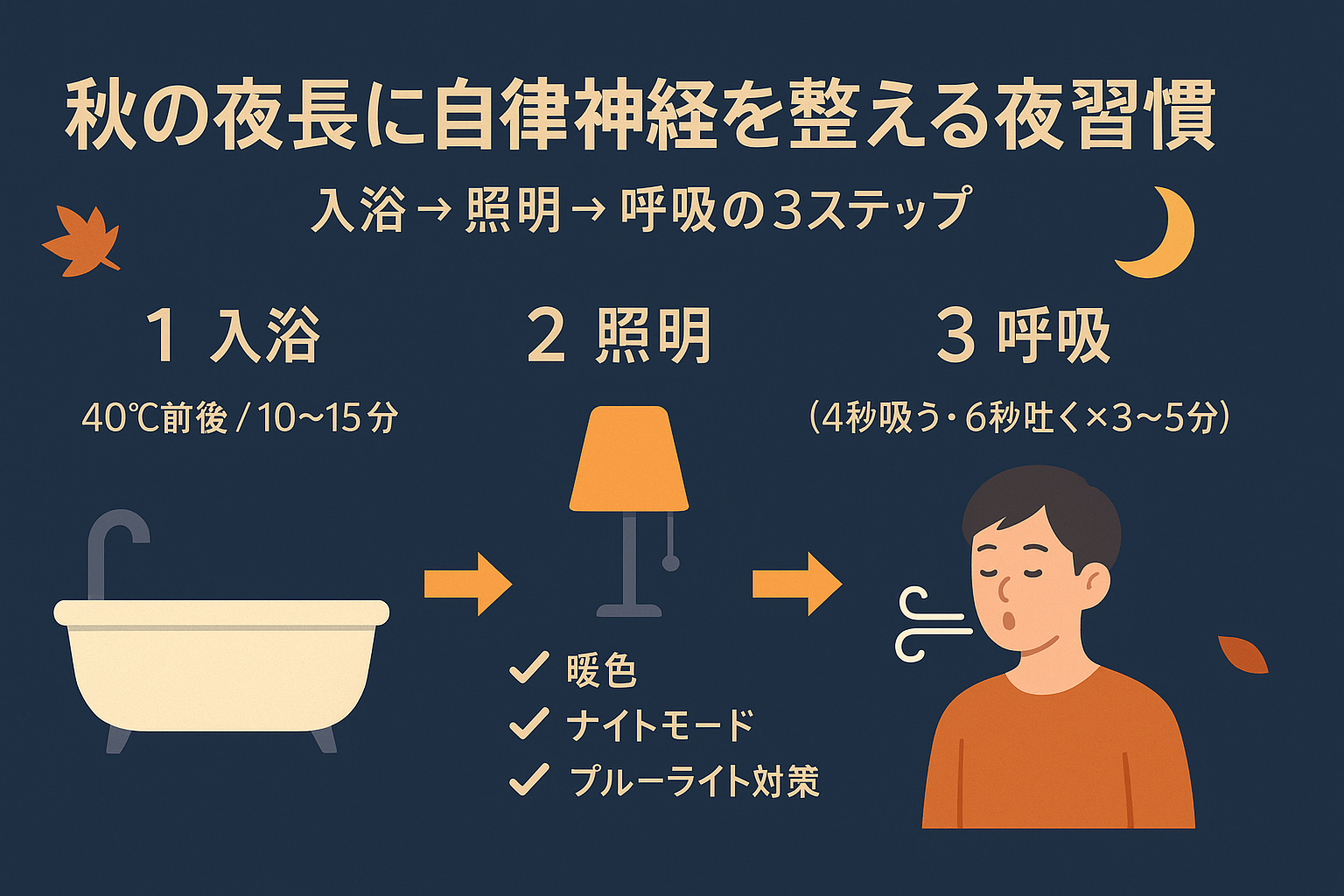

秋の夜長は自律神経が乱れやすい季節。快眠とストレス緩和につながる入浴・照明・呼吸法や、アロマ・快眠グッズを専門家視点で紹介。習慣化のコツも解説。

秋の夜長と自律神経の関係

1-1課題と背景

季節の変わり目に乱れやすい自律神経

秋は日照時間が短くなり、気温差も大きくなる季節です。体のリズムが崩れやすく、「疲れが取れない」「夜になってもリラックスできない」と感じる方は少なくありません。特に仕事や家事に追われる30〜50代の方は、知らず知らずのうちに自律神経のバランスを崩し、睡眠の質や気分に影響が出やすくなります。

睡眠不足・ストレスとの関係

夜の寝つきが悪い、朝スッキリ起きられない、日中の集中力が続かない…これらは自律神経の乱れが大きな要因です。さらに慢性的なストレスやスマホによるブルーライト刺激も重なると、「休みたいのに休めない」悪循環に陥りがちです。

1-2 記事を読むメリット

快眠やストレス緩和に役立つ情報を得られる

本記事では、秋の夜長におすすめのリラックス習慣を、理学療法士としての専門知識を交えて紹介します。入浴法、照明、呼吸法、リラックスグッズを組み合わせることで、自律神経を整えながら「深く眠れる体」と「穏やかな心」をつくる具体的な方法をお伝えします。

専門家視点の安心できるアドバイス

筆者は循環器領域を専門とする理学療法士(WellTaka)です。呼吸・循環・睡眠の連動性に基づいたセルフケアを提案し、日常に取り入れやすい方法を解説します。「気軽に始められる健康習慣」を知りたい方に、実践的かつ安心して試せる情報をお届けします。

2.基礎知識:交感神経・副交感神経と睡眠

2-1 自律神経とは?

日中の“アクセル”役(交感神経)と、夜の“ブレーキ”役(副交感神経)がバランスを取りながら、心拍・血圧・体温・消化・睡眠リズムを自動で調整しています。秋は日照時間が短く気温差も大きいため、このバランスが崩れて「寝つけない」「肩が張る」「朝だるい」といった悩みが出やすくなります。快眠ルーティンや夜のリラックス習慣は、この“自動調整”を助けるシンプルな方法です。

交感神経と副交感神経の役割

- 交感神経=活動モード:仕事・運転・運動などで心拍や血圧を上げ、集中力を高める

- 副交感神経=回復モード:入浴・食事・睡眠前などで血流を内臓や皮膚に促し、心身を修復する

- 秋の夜長は、副交感神経が“主役”に切り替わる導線(照明・入浴・呼吸)を整えるのが要点

自律神経が乱れる典型的な症状

- 寝つきが悪い/途中で目が覚める(快眠ルーティン不足)

- 肩首のこり・頭痛・手足の冷え(血流コントロール低下)

- 朝のだるさ・集中力低下(概日リズムの乱れ)

WellTaka視点(独自意見)

「夜のリラックス」は“がんばる”より“整える”。背伸びをせず、入浴(ぬるめ10〜15分)→暖色照明→腹式呼吸3分の“3点セット”だけでも多くの方で変化が出ます。まずは時間を固定して習慣化するのが近道です。

2-2 秋の夜長と自律神経の乱れ

日照時間の変化と体内リズム

秋になると日照時間がぐっと短くなり、夕方の暗くなる時間が早まります。

多くの人は「なんだか気分が沈む」「夜になると眠いのに寝つけない」と感じやすくなります。これは、光の量が減ることで体内時計が乱れやすくなるためです。体は本来、朝の光で目覚め、夜の暗さで眠りを準備します。

しかし日が短くなると、そのリズムが崩れてしまい、自律神経の切り替え(交感神経から副交感神経への移行)がスムーズにいかなくなります。特に仕事や家事で忙しい世代は、この小さなズレが「疲労感」や「だるさ」として大きく影響してしまうのです。

季節性ストレスの影響 季節の変わり目は気温の上下も激しく、体がその変化に追いつけずストレスを感じやすくなります。「朝晩は冷えるけど昼間は暑い」「服装の調整が難しい」といった日常の小さな不快感も、実は自律神経にとっては大きな負担になります。さらに、秋は夏の疲れが表面化する時期でもあり、肩こりや頭痛、寝つきの悪さといった症状が出やすい季節です。こうした“見えない季節性ストレス”が積み重なると、副交感神経がうまく働かず、「休もうとしても休めない」という状態に陥りがちです。だからこそ秋の夜長は、意識的にリラ

2-3 自律神経を整える基本原則

呼吸・循環・睡眠の連動性

「なんだか寝ても疲れが残る」「体がずっと緊張している気がする」――そんな感覚は、自律神経の切り替えがうまくいっていないサインかもしれません。自律神経は、呼吸・循環・睡眠がそれぞれバラバラに働くのではなく、連動してこそ本来の力を発揮します。ゆったりとした呼吸は心拍を落ち着かせ、血流を整え、その結果、深い睡眠につながります。逆に睡眠不足が続くと呼吸も浅くなり、血流も滞り、心身が“休むモード”に入りにくくなります。夜にリラックスできる小さな習慣を重ねることが、この三つを同時に支えてくれるのです。

習慣化の重要性

自律神経を整えるコツは「特別なことを頑張る」のではなく、「毎日の小さな行動を習慣にする」ことです。たとえば、夜にぬるめのお風呂に入る、照明を暖色に切り替える、ベッドで3分だけ深呼吸する――これらは一度やっただけでは効果が薄くても、続けることで体が自然に“リラックスモード”に切り替わるスイッチになります。習慣は無理なく続けられる形にするのがコツ。「これなら毎日できそう」と思える一歩から始めれば、自律神経は少しずつ整い、心と体の調子が安定していきます。

3.最新トレンド

3-1 科学的エビデンス

呼吸法の効果を示す最新研究

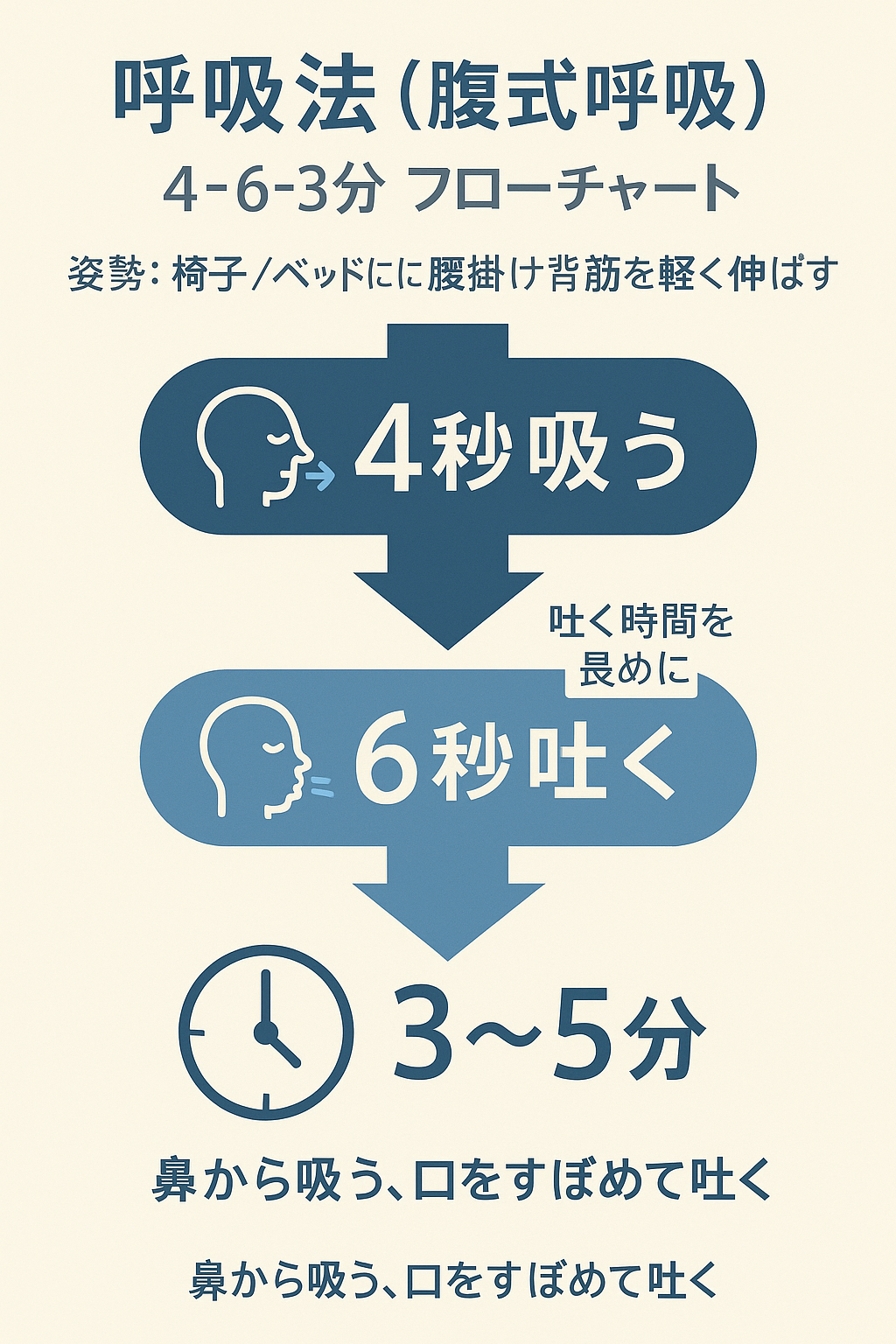

「深呼吸すると落ち着く」という経験は、多くの方に共通しています。最近の研究でも、ゆったりとした腹式呼吸が心拍変動(HRV)を高め、副交感神経の働きを促すことが示されています。特に1分間に6〜8回程度のペースで呼吸する「スロー呼吸」は、心拍数や血圧の安定にもつながり、ストレス軽減や入眠しやすさをサポートする効果が報告されています。実際にベッドの上で3分ほど続けるだけでも、「気持ちが落ち着いた」「眠りやすくなった」と感じる人が多いのです。つまり、特別な機器や難しいテクニックがなくても、呼吸法は誰にでも取り入れられる“身近な自律神経ケア”といえます。

睡眠と自律神経の関連データ

「寝つけない」「夜中に目が覚める」といった悩みも、自律神経と密接に関わっています。研究では、睡眠の質が良い人ほど副交感神経の働きが優位にあり、逆に睡眠不足や浅い眠りが続く人は交感神経の活動が強まっている傾向が見られます。また、就寝前のぬるめ入浴や暖色照明などで副交感神経を優位にすると、睡眠の深さ(徐波睡眠)が増えることも確認されています。つまり、「夜にリラックスする習慣」は単なる気分づくりではなく、科学的にも“眠れる体”をつくる大切な準備なのです。

3-2 市場トレンド

メンタルセルフケア市場の拡大

「ストレスを自分でコントロールしたい」「夜ぐっすり眠りたい」という声が年々増えています。こうしたニーズに応える形で、アロマや入浴剤、リラクゼーション音楽などのセルフケアグッズ市場は拡大中です。特にコロナ禍以降、自宅でできる“メンタルセルフケア”が注目され、楽天市場やドラッグストアでも多彩な商品が揃うようになりました。小さなグッズを取り入れるだけで「一日の疲れをリセットできる」と感じる人が増え、日常の習慣として定着しつつあります。これは、自律神経を整えるセルフケアが「特別なもの」ではなく、誰もが手軽に続けられる身近な選択肢になってきている証拠です。

睡眠トラッカー・IoTデバイスの普及 「眠れたつもりでも、実は浅い睡眠だった」という経験はありませんか? 近年は、睡眠トラッカーやIoTデバイスが一般家庭にも広がり、睡眠の状態や心拍数、呼吸パターンを可視化できるようになっています。スマートウォッチやマット型センサーを使えば、日々の眠りの質を数値で確認でき、「昨夜はリラックス習慣が効いた」といった手応えも感じやすくなります。こうしたツールは、自律神経の働きをサポートするルーティンと組み合わせることで、セルフケアの継続を後押ししてくれる存在です。数値の変化がモチベーションになり、「今日も呼吸を3分だけやろう」「入浴の時間を整えよう」と自然に意識が高まるのが魅力です。

3-3 読者に役立つ最新商品情報

楽天市場で注目のリラックスグッズ

「夜をもっと心地よく過ごしたい」という気持ちに寄り添うように、楽天市場でもさまざまなリラックスグッズが注目を集めています。特に人気なのは、アロマディフューザーやラベンダー・炭酸系の入浴剤。手軽に使える上に「香り」「温熱」のダブル効果で副交感神経を優位にしてくれます。また、寝室用の暖色照明(2700K前後)や、自然音を流せるヒーリングCD/音楽プレーヤーも支持されています。レビューを見ると「寝つきが早くなった」「夜の時間が楽しみになった」といった声が多く、セルフケアを後押しする心強い味方になっていることがわかります。

専門家が推奨する定番ツール

「結局、何から始めればいいの?」という声に応えて、専門家がよく勧めるのはストレッチマットやアイマスクといったシンプルなツールです。ストレッチマットは、腹式呼吸や軽いストレッチの“指定席”として使うだけで習慣化が進みやすく、アイマスクは光刺激を遮り、副交感神経への切り替えをスムーズにしてくれます。さらに「香りが苦手」という方には、無香料の炭酸入浴剤や静かな環境音アプリが代替手段としておすすめです。専門家の共通した意見は「続けやすいものを選ぶこと」。大切なのは高価さや流行よりも、自分の生活に自然に溶け込む“定番ツール”を持つことです。

4.実践ガイド:入浴×照明×呼吸の3ステップ

4-1 入浴で自律神経を整える

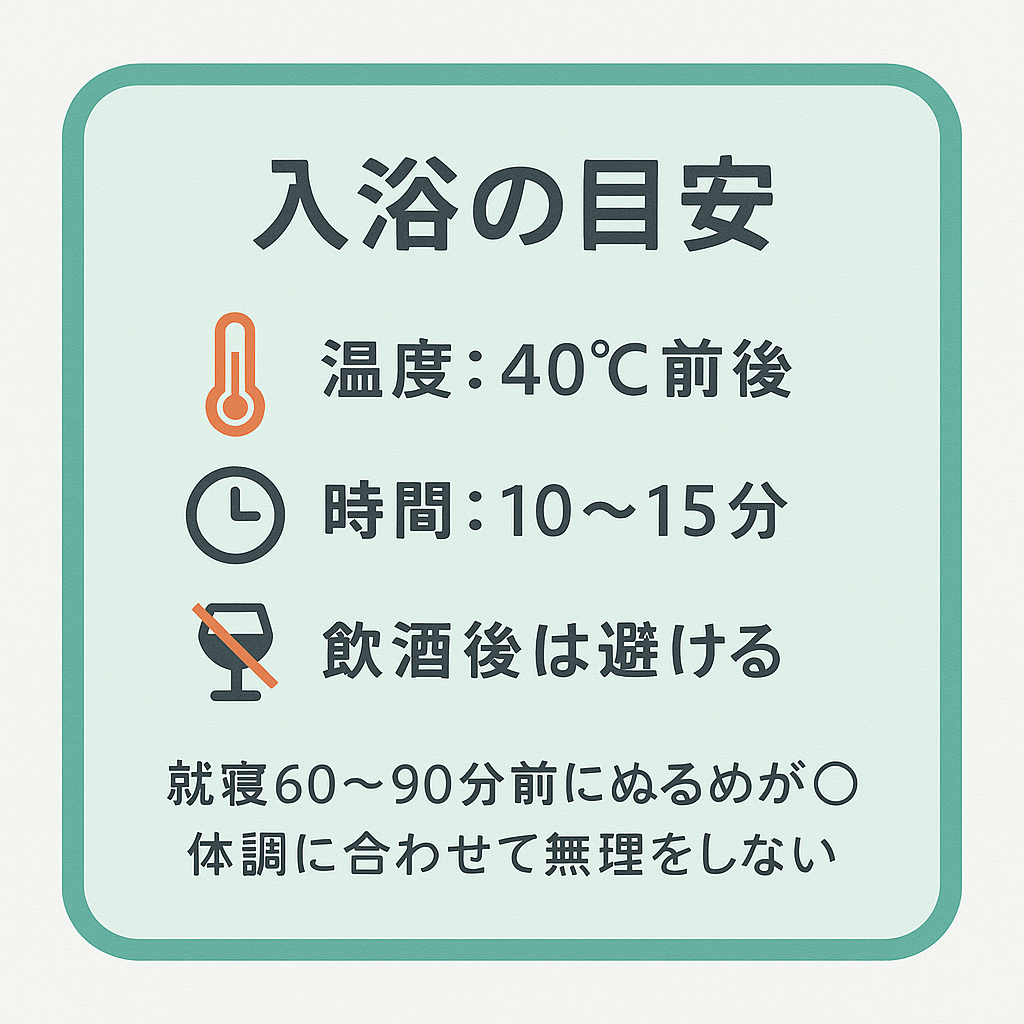

最適な入浴温度と時間

「お風呂に入ったのに、逆に目が冴えて眠れない…」そんな経験はありませんか? 実はそれ、温度が高すぎるのが原因かもしれません。自律神経を整えるためには、入浴の目安

- 温度:約40℃(体調に応じて調整)

- 時間:10〜15分(のぼせ・脱水に注意)

- 避ける場面:発熱・強い倦怠感・循環器疾患の増悪時・妊娠中などは無理をしない

熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい、リラックスどころか緊張状態を強めてしまいます。逆に、ぬるめのお湯は副交感神経をじんわりと優位にし、入眠前の「ゆるむ準備」を自然に整えてくれます。「今日は疲れたな」と感じる日こそ、ぬるめのお湯にゆっくり浸かって深呼吸してみてください。体がふわっと軽くなり、眠りへの導線がスムーズになります。

入浴剤の選び方(ラベンダー/炭酸系)

「せっかくならお風呂時間をもっと特別にしたい」そんな方におすすめなのが入浴剤。中でも、ラベンダー系はリラックス効果が高く、心を落ち着けたい夜にぴったりです。ほんのり香るラベンダーは呼吸を深くしてくれるので、「寝る前の緊張がほぐれる」と感じる方も多いです。一方で、炭酸系入浴剤は血流促進をサポートし、肩こりや冷えに悩む人におすすめ。じんわり体が温まることで副交感神経が優位になりやすく、心も体もほぐれていきます。どちらもドラッグストアや楽天市場で手軽に手に入るアイテムなので、気分や体調に合わせて選んでみてください。お風呂上がりの心地よい眠気が、ぐっすり快眠への第一歩になります。

4-2 照明と環境づくり

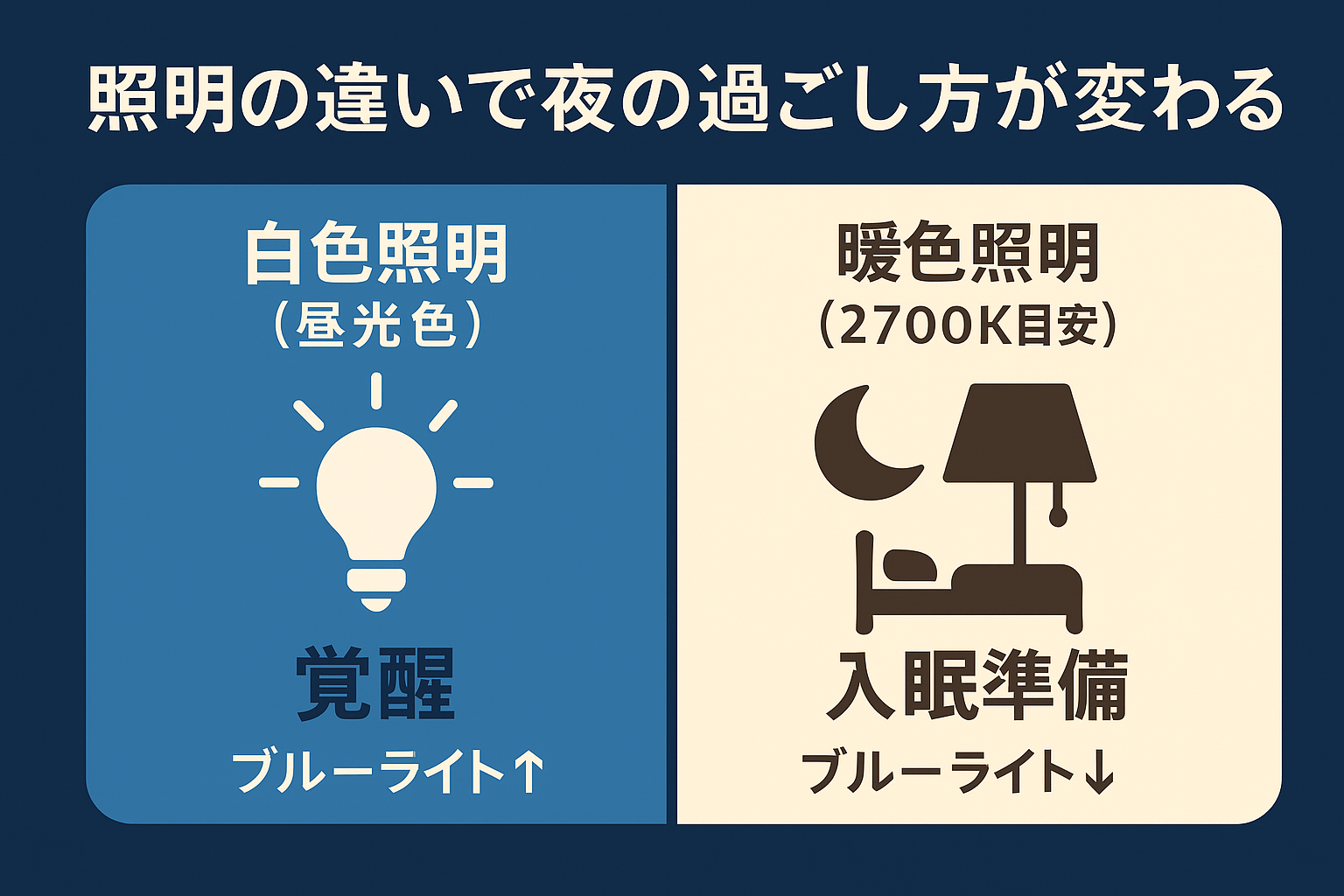

暖色照明の効果

「寝る前なのに、頭が冴えてしまってなかなか眠れない」——そんな経験はありませんか? 実はそれ、部屋の照明が原因のひとつかもしれません。蛍光灯や白色の明るい照明は、脳を“昼間”と勘違いさせ、交感神経を刺激してしまいます。そこでおすすめなのが、**暖色照明(2700K前後のオレンジ色の光)**です。暖かみのある光は副交感神経をやさしく優位にし、心と体を“休息モード”に切り替えてくれます。読書やストレッチも、柔らかな光の下なら自然と気持ちが落ち着き、「そろそろ眠ろう」という合図を体が受け取りやすくなります。寝室やリビングの一部だけでも暖色照明に変えると、夜のリラックス度がぐっと上がりますよ。

就寝前のスマホ・ブルーライト対策

「布団に入ったのに、ついスマホを見てしまう…」という方は多いですよね。でも、スマホやパソコンから出るブルーライトは脳を覚醒させ、メラトニン分泌を妨げるため、入眠を遅らせてしまいます。どうしてもスマホを使う必要がある場合は、ナイトモードやブルーライトカット機能をオンにしたり、画面の明るさをぐっと落とすだけでも効果があります。さらに、就寝30分前からは思い切ってスマホを手放し、照明を暖色に切り替えると、副交感神経へのスイッチがスムーズに入ります。「スマホを見ない時間=自分の心を休める時間」と決めて、アロマや音楽に置き換えるのもおすすめです。小さな工夫で、睡眠の質は確実に変わります。

4-3 呼吸法と簡単ストレッチ

腹式呼吸の基本手順

「布団に入っても頭の中がぐるぐるして眠れない…」そんなときこそ、腹式呼吸が助けになります。やり方はとてもシンプル。

- 椅子やベッドに腰掛けて背筋を軽く伸ばす

- 鼻から4秒かけて息を吸い、お腹をふくらませる

- 口をすぼめて6秒かけて息を吐き、お腹をへこませる

これを3〜5分繰り返すだけで、副交感神経が優位になり、心拍や気持ちが落ち着いてきます。ポイントは「吸うより吐く時間を長めにすること」。慣れないうちは音楽や呼吸アプリに合わせるとリズムがとりやすいです。「今日はうまくできなかったな」と思っても大丈夫。ほんの少し息を意識するだけで、自律神経は確実に反応してくれます。

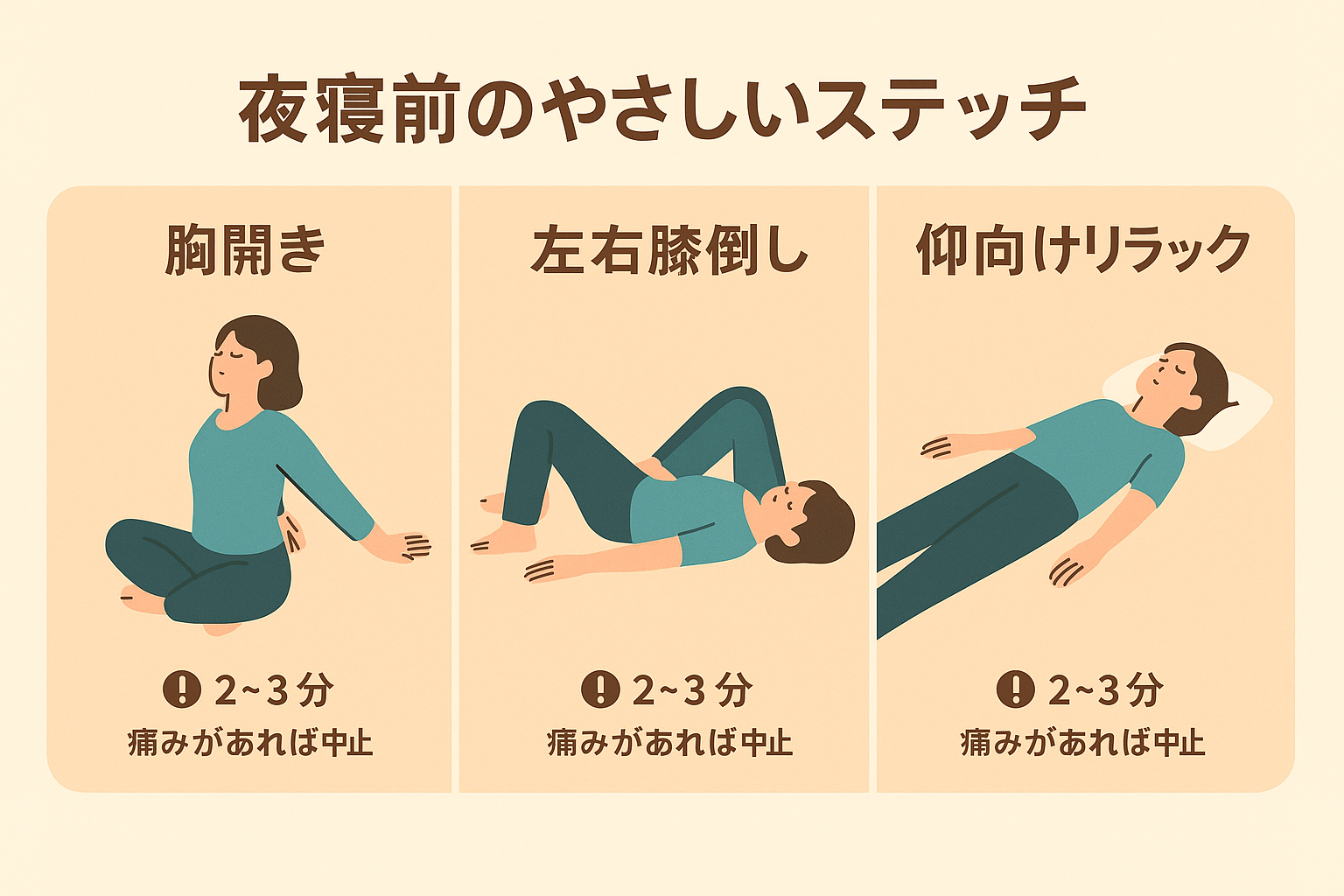

ストレッチマットを活用したリラックス法

「寝る前に軽く体をゆるめたい」と思っても、つい面倒で後回しになってしまうことはありませんか?そんなときに便利なのがストレッチマットです。マットを床に敷いて寝転がるだけで、「今からリラックスする時間」と気持ちを切り替えやすくなります。おすすめは、

- 仰向けになって両腕を大きく広げるストレッチ(胸が開いて呼吸が深まりやすい)

- 膝を立てて左右にゆっくり倒す動き(腰まわりがほぐれて副交感神経が刺激される)

強い負荷や長時間は必要なく、2〜3分でも十分効果があります。マットを「夜のリラックスの指定席」と決めることで、体と心が自然に休息モードへ入っていくのを実感できますよ。

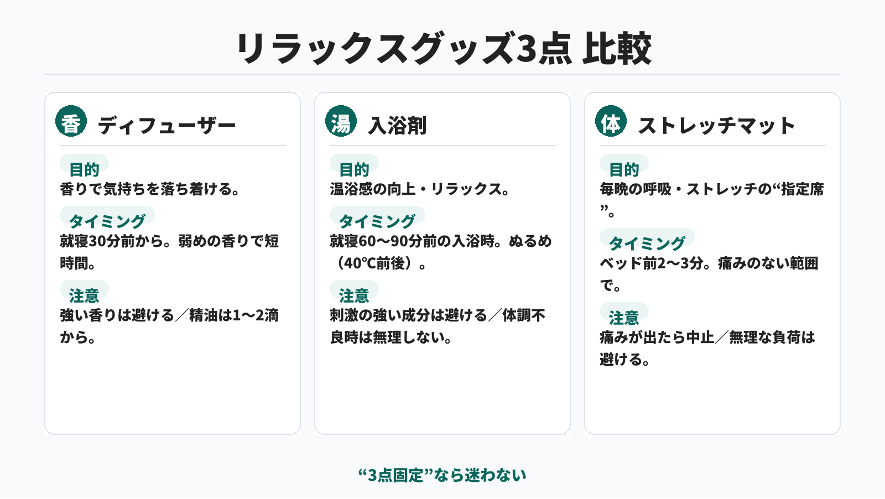

4-4 リラックスグッズの活用

アロマディフューザーとヒーリングCD

「寝る前に少しでも気持ちを落ち着けたい…」そんなときに役立つのがアロマディフューザーとヒーリングCDです。アロマは1〜2滴のラベンダーやカモミールなどの精油をたらすだけで、ほんのりとした香りが部屋全体に広がり、深呼吸が自然に促されます。香りが強すぎると逆に刺激になることもあるので、“感じるか感じないか”程度の弱さがちょうどいいバランスです。

ヒーリングCDや自然音のサウンドは、雑念をやわらげ「考えすぎのスイッチ」を切ってくれます。川のせせらぎや雨音などの環境音は特におすすめ。30分ほどのタイマーで流せば、音に包まれる安心感のまま眠りに入ることができます。

快眠をサポートするツール(アイマスク/抱き枕)

「どうしても寝つきが悪い」「眠りが浅い」と悩む方におすすめなのが、アイマスクと抱き枕です。アイマスクは光を遮ってくれるだけでなく、目元をやさしく温めるタイプを選ぶと副交感神経をさらに優位に導いてくれます。特に季節の変わり目で朝方の光が気になる人には効果的です。

抱き枕は横向き姿勢を安定させ、肩や腰の負担を減らすサポート役。包まれるような安心感が生まれることで、ストレスが和らぎ「眠れる体勢」が自然に整います。大掛かりな器具ではなくても、ちょっとしたグッズを取り入れるだけで、夜のリラックス度がぐんと上がります。

5.注意点と失敗しないコツ

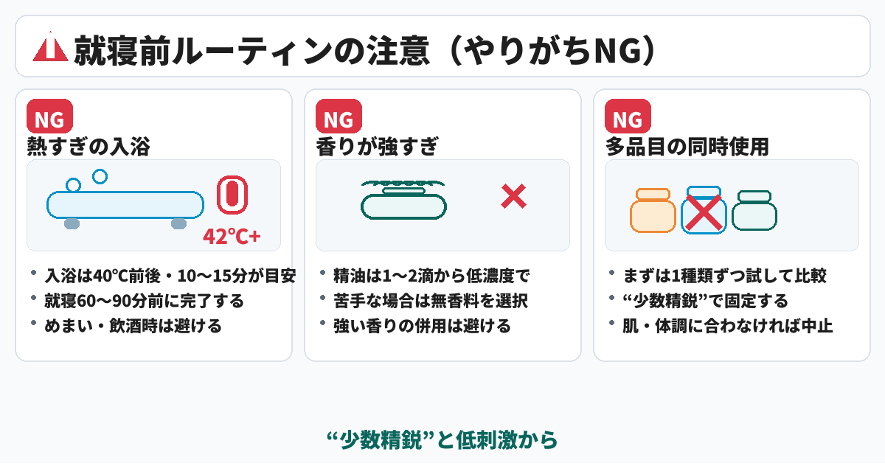

5-1 失敗しないコツと安全配慮

熱すぎる入浴による交感神経の刺激

「お風呂でしっかり汗をかいたほうが疲れが取れる」と思って、つい42℃以上のお湯に長く浸かってしまう方は少なくありません。ですが、熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、体を“活動モード”に切り替えてしまいます。その結果、「寝る前に入浴したのに目が冴えてしまった…」という経験につながることも。

おすすめは40℃前後のお湯に10〜15分。体の芯がじんわり温まり、副交感神経が優位になって眠りに入りやすくなります。特に冷え性の方は「ほどよいぬるさ」で温めることが、リラックスへの近道です。

強すぎる香りや刺激で逆効果になるケース

「リラックスしたいから」とアロマオイルをたっぷり入れたり、刺激の強い入浴剤を同時に使ったりすると、かえって神経が過敏になり眠りを妨げることがあります。香りは脳に直接働きかけるため、過剰な刺激は“リラックス”ではなく“不快感”を生む原因に。

使うときは精油1〜2滴からスタートし、香りを「ほのかに感じる」くらいに調整するのがポイントです。入浴剤も炭酸系やラベンダーなどやさしいタイプを1種類だけに絞ると、安心して快眠ルーティンに取り入れることができます。

5-2 成功するための工夫

習慣化を助ける工夫(時間固定化)

「今日は疲れたからやめようかな」と思う日でも、同じ時間に同じ流れを続けることが、結局は一番ラクに習慣化できます。例えば、21時になったら照明を暖色に切り替える/22時になったら入浴するといった“時間のスイッチ”を作っておくのがおすすめです。時間が決まっていると、「やるか・やらないか」を考える必要がなくなり、自然に体がリラックスモードに切り替わります。小さな積み重ねでも、数週間後には「決まった時間に眠気が来る」という体のリズムが育ちます。

グッズの使い過ぎを避けるポイント

快眠グッズはとても便利ですが、あれもこれもと増やすと「今日はどれを使えばいいの?」と迷ってしまい、逆にストレスになることがあります。大切なのは**“少数精鋭”**。

例えば、アロマディフューザー・入浴剤・ストレッチマットの3点だけを軸にしておけば、迷わず実践できます。グッズは「必要最低限で効果を感じるライン」を見つけることが続けやすさのコツ。むしろ“足すより減らす”発想で整える方が、自律神経にはやさしく働きます。

6.記事の要点振り返

入浴・照明・呼吸法・グッズの連動効果

秋の夜長に心身を整えるためには、入浴・照明・呼吸法・リラックスグッズをバラバラに行うのではなく、“流れとしてつなげる”ことがポイントです。

- 40℃前後の入浴で体を温めて副交感神経を優位にする

- 暖色照明で目や脳に「休む時間だよ」と合図を送る

- 腹式呼吸やストレッチで呼吸と血流を落ち着ける

- アロマやアイマスクといったグッズで最後のひと押しをする

この一連の流れがあることで、体が自然に「眠る準備モード」に入りやすくなります。

習慣化がもたらす快眠とリラックス効果

一度きりの工夫ではなく、毎晩同じ順番で続けることで、自律神経はリズムを学習し、夜になると自然に休める体質へ近づいていきます。小さな積み重ねでも、**「決まった時間に眠気が来る」「朝スッキリ起きられる」**という変化を実感できるようになるでしょう。さらに、睡眠の質が安定すると日中の集中力や気分も改善され、ストレス耐性が上がるのも大きなメリットです。

【楽天で探す】アロマ・照明・入浴剤一覧

「気になるけれど、どこから始めたらいいのかわからない…」そんな方は、まず 基本の3アイテム から取り入れるのがおすすめです。

- アロマディフューザー:香りで副交感神経をサポート

- 暖色照明(2700K前後):光環境を夜モードに切り替える

- 入浴剤(ラベンダー・炭酸系):リラックス感と血流促進をプラス

楽天市場なら種類が豊富なので、自分のライフスタイルに合ったものを探しやすいでしょう。

「あなたの夜時間を、自律神経リセット習慣で変えてみませんか?」

1日の終わりをバタバタと過ごすのではなく、**「自分を休めるための時間」**として整えてみましょう。

**今夜の“やさしい3ステップ”**を1つだけ試す ▶ 入浴/照明/呼吸

役に立ったら記事をシェアしてください 🔁

次に読む:

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c917d88.3edaeeae.4c917d89.63fb6c65/?me_id=1421819&item_id=10000738&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbeautyeveryday%2Fcabinet%2F11613251%2F12024658%2F4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c918178.3c2b18a2.4c918179.79499729/?me_id=1352601&item_id=10000176&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuisosum-shop%2Fcabinet%2Fh_%2Fh_and_aroma_350%2Faroma_sa_24.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c918abb.db357dde.4c918abc.02ca0b10/?me_id=1423993&item_id=10000041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcreaswing%2Fcabinet%2Fzjcp%2Frg%2Fhom-311-0002-40pa.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c918b81.7f89b5f9.4c918b82.5ae1d2f1/?me_id=1428177&item_id=10001327&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstrahl8787%2Fcabinet%2F12205946%2Fva51-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c918eea.5fa9bd15.4c918eeb.ea381ede/?me_id=1384136&item_id=10000112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flively777%2Fcabinet%2F07220892%2F10054577%2Ftop_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c918eea.5fa9bd15.4c918eeb.ea381ede/?me_id=1384136&item_id=10000113&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flively777%2Fcabinet%2F07220892%2Fnew15mm%2Ftop15c.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c9192d4.42cbeb14.4c9192d5.c78f557f/?me_id=1377903&item_id=10000010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-life-market%2Fcabinet%2Fluxce%2Fluxce20250122.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c919590.802ca10d.4c919591.9d621d51/?me_id=1368713&item_id=10001796&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmobile123%2Fcabinet%2Fbellemond%2Fb13%2Fb1382_001_v4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a6981e1.8a8af881.4a6981e2.6f8ec370/?me_id=1426612&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhibiwa%2Fcabinet%2F10549764%2F10659795%2F12092792%2F250831.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c9199cf.8273a460.4c9199d0.11a172fc/?me_id=1411315&item_id=10000003&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhirunegao%2Fcabinet%2Fshouhingazou%2Fshouhin%2F09404096%2Fimgrc0091759280.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c919bf6.9aa02932.4c919bf7.6da7ec68/?me_id=1209366&item_id=10005715&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foyasumi%2Fcabinet%2Fm104-2%2Fs-500406_no1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント