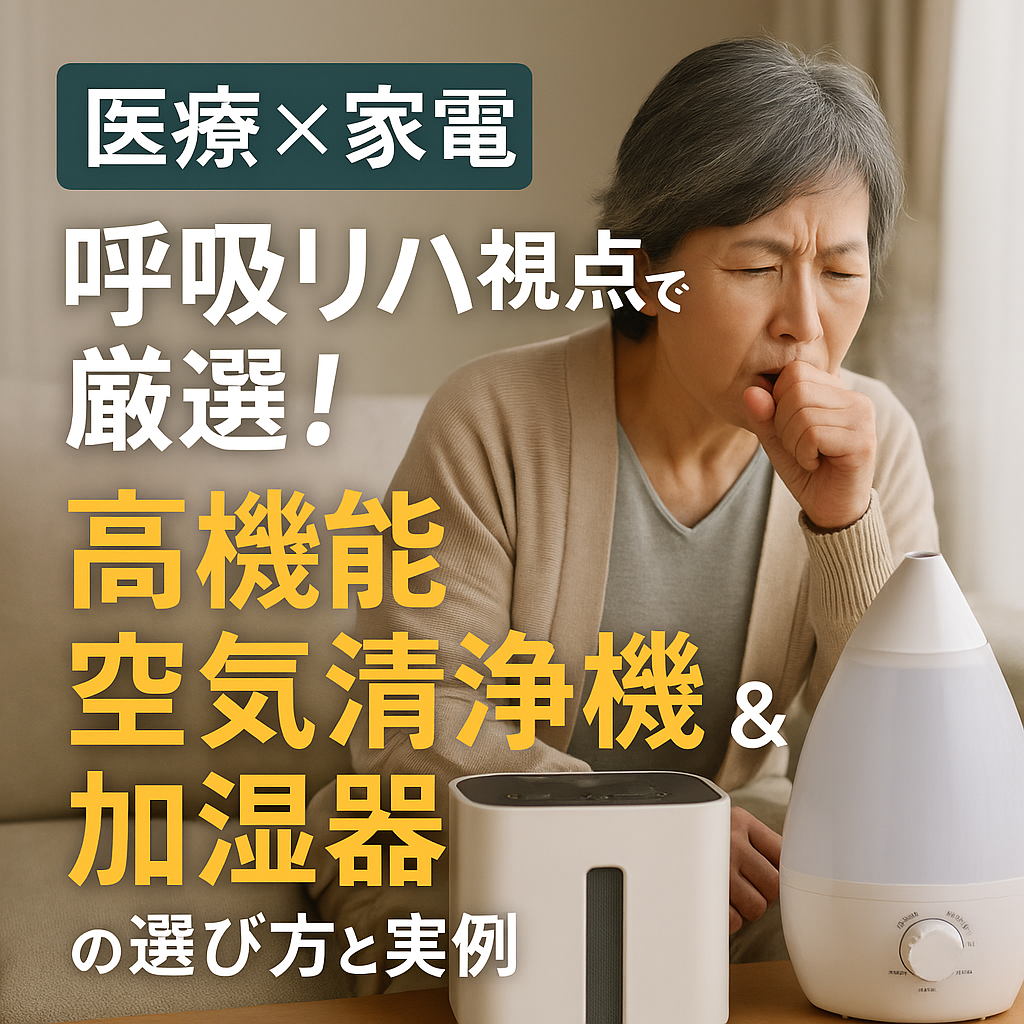

- 1.はじめに:呼吸と空気の“見えない関係”に気づいていますか?

- 1-1.なぜ今「室内気候×呼吸環境」が注目されているのか?

- 1-2 記事を読むことで得られること

- 2.基礎知識:室内環境と呼吸機能の深い関係

- 2-1 室内空気の“質”が身体に与える影響

- 2-2 呼吸リハ視点で見る「理想的な室内気候」とは?

- 3.最新データとトレンド:加湿器・空気清浄機の選び方が進化している

- 3-2 科学的データとエビデンス

- 4.実践ガイド:呼吸環境を整える家電の選び方と活用法

- 4-2 高性能空気清浄機・加湿器レビュー

- 4-2-1 【家庭向け】花粉・PM2.5対策モデル

- 4-2-2 【高齢者・療養者向け】湿度・温度センサー付きモデル

- 4-2-3 【多機能】空気清浄+加湿+消臭の一体型モデル

- 4-3 日常生活への取り入れ方:環境改善の習慣化

- 5.失敗しないコツと注意点:購入前・使用中に気をつけるべきポイント

- 5-1 よくある選定ミスとその回避策

- 5-2 継続使用の工夫とコツ

- 6.まとめ:室内気候を整えて呼吸が変わる、生活が変わる

- 6-1 記事の要点の振り返り

1.はじめに:呼吸と空気の“見えない関係”に気づいていますか?

1-1.なぜ今「室内気候×呼吸環境」が注目されているのか?

「空気って、どこでも同じでしょ?」

実はその思い込みが、日々の不調の原因かもしれません。呼吸が浅い、朝起きると喉が痛い、在宅ワーク中に頭がボーッとする――その裏には、“見えない室内汚染”が潜んでいる可能性があります。

PM2.5、ウイルス、アレルゲン、そして乾燥。これらはすべて「呼吸の質」を低下させ、慢性的な疲労や集中力低下、さらには 心臓・肺への負担 にもつながります。

1-2 記事を読むことで得られること

本記事では、循環器専門の理学療法士WellTakaが、呼吸のメカニズム×室内環境改善の視点から、今すぐ取り入れられる空調家電とその活用法を解説。

あなたがこの記事から得られるのは──

- 室内環境と呼吸機能の関係性の理解

- 医療視点から見た「本当に効果のある」家電の選び方

- 習慣化しやすい快適空調ルーティンの作り方

「なんとなく調子が悪い毎日」から抜け出すための、第一歩となる内容をお届けします。

2.基礎知識:室内環境と呼吸機能の深い関係

2-1 室内空気の“質”が身体に与える影響

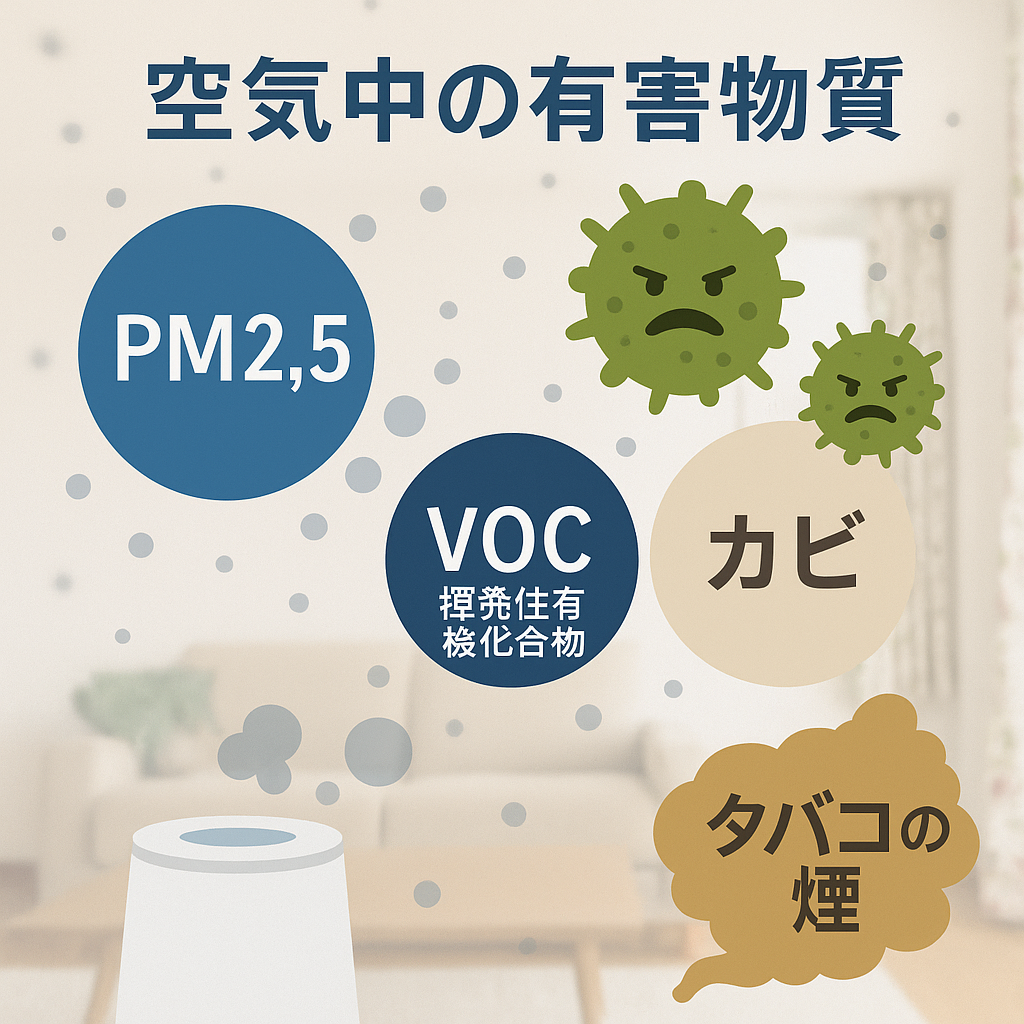

2-1-1 呼吸器疾患と空気中の微粒子(PM2.5・VOC・カビなど)

「最近、家の中にいると咳が出るんです…」という70代女性の声。検査の結果、COPDの初期と診断されました。

外出を控え、家で過ごす時間が増えるほどに、室内の空気環境が健康を左右する割合は大きくなります。

実は、空気中には目に見えないリスクが潜んでいます。たとえば、

- PM2.5(微小粒子状物質):呼吸の奥深くに侵入し、炎症を引き起こす

- VOC(揮発性有機化合物):家具や洗剤に含まれ、喉の刺激やめまいの原因に

- カビ・ダニの死骸:湿度や換気不足で繁殖し、アレルギーや喘息を悪化

「空気は見えないからこそ、気づかないうちに身体に負担をかけている」——

この意識があるかないかで、呼吸器症状の“予防”と“再発”に差が生まれるのです。

2-1-2 加湿不足と過加湿による健康リスク

「喉がイガイガするから加湿器をつけて寝てるんですけど…」と話す60代男性。

しかし、よくよく話を聞くと、朝には窓に結露がびっしり。加湿“しすぎ”によるリスクが潜んでいました。

呼吸器の健康には適度な湿度(40〜60%)が必要です。

しかし、加湿が不足すると──

- 気道の粘膜が乾燥 → 咳・鼻詰まり・感染リスクが上昇

逆に、過加湿になると──

- カビやダニが繁殖しやすくなる → アレルゲンの増加で喘息・COPD悪化

「良かれと思っていた習慣が、実は症状を招いていた」というケースは少なくありません。

“快適そう”より“適切かどうか”を基準にした湿度管理が、呼吸を守る第一歩になります。

2-1-3 冬季と夏季で異なる空気管理のポイント

「冬は乾燥してつらいけど、夏は冷房で喉が痛くなる…」——

こんな季節ごとの不調、経験ありませんか?

実は、季節によって空気の“質”管理のポイントは異なります。

たとえば冬:

- 暖房による乾燥

- 窓を閉め切ることで換気不足&CO₂濃度上昇

- 寒さを避けて運動不足・痰の貯留につながることも

一方、夏は:

- 冷房での過冷却・湿度過剰除去

- 湿気によるカビ・結露

- 室温と外気温の差による自律神経の乱れ

「ただ涼しく・暖かくする」だけでは不十分。

呼吸器の健康を保つには、季節に応じた“空気の質”のチューニングが欠かせません。

室温・湿度だけでなく、風の通り方や換気の工夫も、日々の体調に直結しているのです。

2-2 呼吸リハ視点で見る「理想的な室内気候」とは?

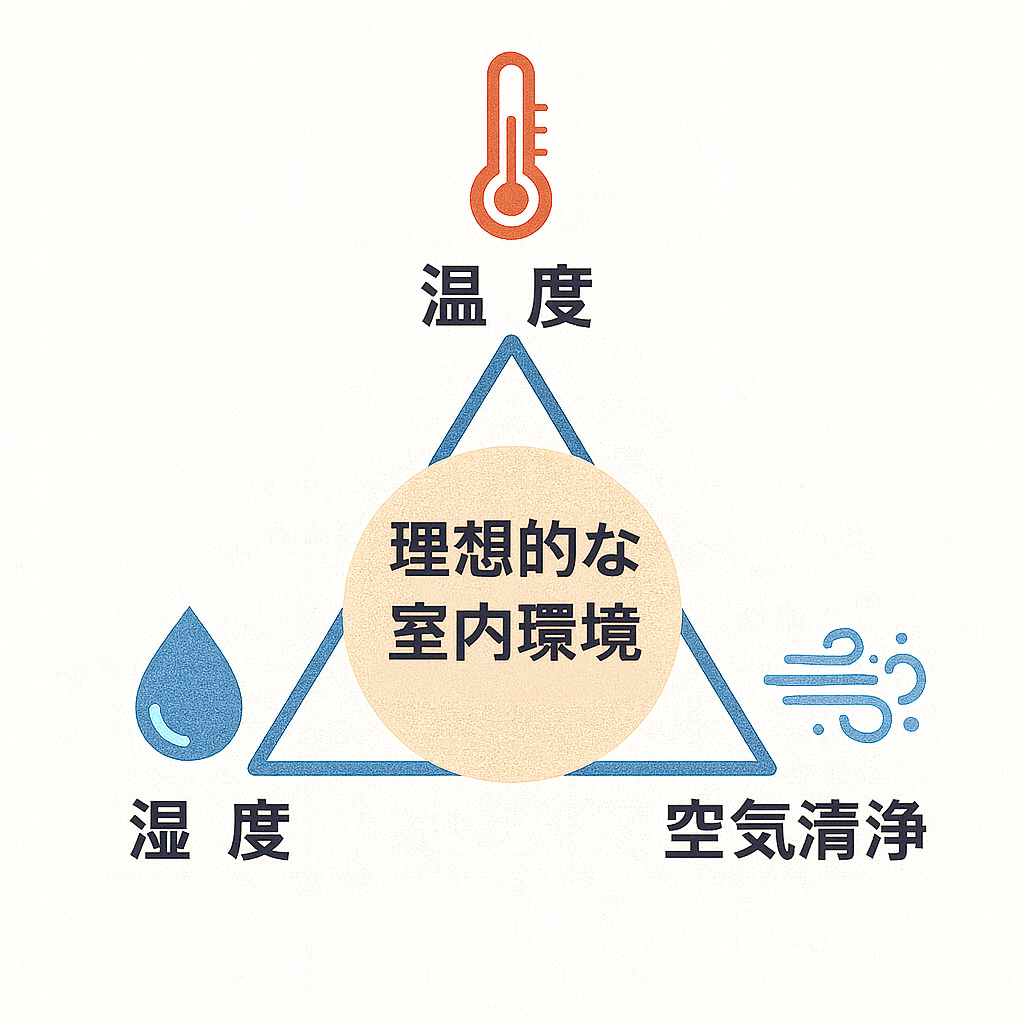

2-2-1 温度・湿度・空気清浄の3要素

「朝起きたら、なんだか咳が止まらない」。それは、室内の空気環境が引き金かもしれません。

呼吸器に負担をかける三大要因が、温度・湿度・空気の質です。たとえば冬場、暖房を強くすると空気が乾燥し、気道の粘膜が刺激されやすくなります。逆に夏場の高温多湿な環境は、呼吸困難や疲労感を悪化させることも。

理想的な数値の目安としては、

- 室温:20〜25℃

- 湿度:40〜60%

- 空気清浄:PM2.5や花粉の低減に配慮した空気清浄機の活用

この3つのバランスが保たれてこそ、呼吸がしやすく、身体も軽く感じられる「過ごしやすい空間」が生まれます。

2-2-2 COPD・喘息・心不全患者における室内管理の重要性

「空気が重たい日って、胸も苦しくなるのよね」と話すのは、慢性呼吸器疾患を抱える高齢女性。

COPDや喘息、心不全の方にとって、室内環境のわずかな変化が体調に直結します。とくに湿度が高すぎると痰が絡みやすくなり、乾燥しすぎると咳発作が起きやすい。

また、心不全のある方は室温の変動が血圧や心拍数に影響し、息切れを誘発することも。

それでも「窓を開けるのも不安で…」という声も多く、室内管理の難しさに直面している方が少なくありません。

だからこそ、換気機能付きの空気清浄機や、湿度センサー付きのエアコンの導入が大きな安心につながります。環境を整えることは、治療やリハビリの“土台”なのです。

2-2-3 在宅療養者にとっての最適な空調バランスとは

在宅で酸素療法を受けているAさん(70代)は、「空調の調整で一日が変わる」と話します。

呼吸が浅くなりがちな在宅療養者にとって、空調バランスはまさに命綱。過剰な冷房や暖房は身体を冷やしすぎたり、脱水や体力低下を招いたりする原因になります。

最適なのは、“体感的に快適で、呼吸がしやすい空気”。

実はリモコン一つで済ませがちな空調操作も、タイマー設定や風向き、加湿機能の有無などで呼吸のしやすさは大きく変わるのです。

呼吸リハの視点では、「自律的に動けない時間帯(就寝中など)」の室温・湿度管理が特に重要。

夜間に冷えすぎないように暖房の設定温度を工夫する/加湿器と連動する空気清浄機を選ぶなど、小さな工夫が大きな安心感を生みます。

3.最新データとトレンド:加湿器・空気清浄機の選び方が進化している

「昔は“加湿できればOK”“空気がきれいなら十分”と思っていませんでしたか?

でも最近、“ただの加湿器・空気清浄機”では満足できない理由があるんです。」

家庭での呼吸ケアの意識が高まる中で、私たちが選ぶべき空調家電にも変化が訪れています。

とくに喘息やCOPD、心不全などを抱える方、高齢者の在宅療養者にとっては「空気の質」=「生活の質」。

今、どんな機能が求められ、どんな商品が注目されているのか?

呼吸リハの視点で、最新トレンドをわかりやすくお届けします。

3-1-1 高機能モデル(HEPAフィルター/自動湿度制御)の需要拡大

「花粉、PM2.5、黄砂、ウイルス…フィルターが全部キャッチしてくれるなんて夢のよう」

そんな声が聞かれる今、空気清浄機の“高機能化”が進んでいます。

特にHEPAフィルター搭載モデルや、室内の湿度をセンサーで感知し自動調整してくれる“スマート加湿器”は人気急上昇。

「部屋が乾燥してきたな」「加湿しすぎて結露が…」という悩みも、ボタンひとつで解決。

実際、呼吸器疾患を持つ方やアレルギー体質の方の間では「もはや生活必需品」との声も。

“ただの加湿器”から、“健康を守るパートナー”へ。そんな進化が起きています。

3-1-2 呼吸器リハや高齢者向けモデルの登場

「祖母の咳が減ったのは、あの空気清浄機を使い始めてから」

近年、呼吸リハビリや高齢者の生活を支えることに特化したモデルが登場しています。

センサー感度が高く、空気の汚れや湿度の変化にすぐ反応してくれるもの、

音が静かで睡眠の妨げにならないナイトモード搭載のものなど、家庭での療養を意識した設計が増えています。

「ボタン操作がシンプル」「お手入れが楽」といったポイントも、年配の方にはうれしい要素。

“安心して深呼吸できる”ことが、どれだけ日常に安心をもたらすか、私たちは知っています。

3-1-3 医療現場でも採用されるブランドの傾向

「病院で使われていたから、うちでも安心して選べました」

実は、医療機関で採用されている空気清浄機や加湿器には一定の“信頼性の証”があります。

最近では、病棟やリハビリ室で使われているブランドが、家庭向けにも展開され始めています。

たとえば、フィルター性能に定評のあるSHARPのプラズマクラスターや、ダイキンのストリーマ技術など、

医療従事者が推奨する製品が家庭にも届くようになりました。

「病院レベルの空気管理」を自宅で実現できる時代。

これは、呼吸リハや慢性疾患ケアを在宅で行う人々にとって大きな安心材料となっています。

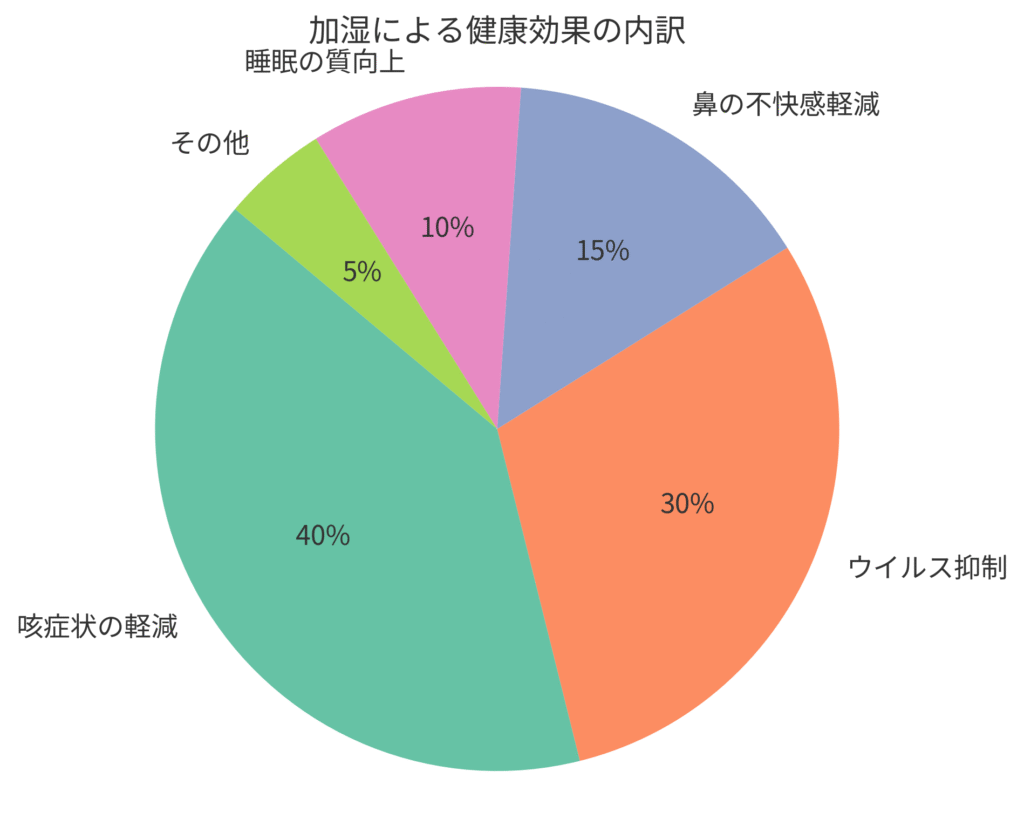

3-2 科学的データとエビデンス

📚 参考元(科学的データ)

- 咳症状の軽減・ウイルス抑制:

Myatt TA et al., “A study of indoor relative humidity and the survival of airborne influenza virus” (2004), Environmental Health - 鼻の不快感軽減・睡眠の質向上:

Wolkoff P, “Indoor air humidity, air quality, and health – An overview” (2018), International Journal of Hygiene and Environmental Health

「“なんとなく良さそう”から、“確かな安心”へ。信じられるのは、やっぱり科学的な根拠。」

「乾燥すると風邪をひきやすい気がする」「空気清浄機をつけると咳が減る気がする」──

そんな“なんとなく”を、確かな“エビデンス”で支える時代が来ています。

呼吸器の健康を守るために、本当に効果があるのはどんな機能か?

実際に得られた研究データと、利用者のリアルな体験を交えながらお伝えします。

3-2-1 加湿によるウイルス感染予防の効果

「冬になると風邪をひきやすい…それって“乾燥”が原因かもしれません。」

実は、空気が乾燥するとウイルスが空中で長く生存しやすくなります。

湿度を40〜60%に保つことで、空気中のウイルスの生存時間が短くなるという報告が複数あります【参考:厚生労働省「冬季における換気・加湿の効果に関する研究」】。

特に高齢者や呼吸器に疾患を抱える方は、ちょっとした風邪が命に関わることも。

「加湿器を入れてから、子どもが風邪をひきにくくなった」という声は、決して偶然ではありません。

加湿は、“見えないマスク”のように空間を守ってくれるのです。

3-2-2 空気清浄機による喘息・アレルギー症状の改善報告

「咳が止まらなかった日々が、少しずつ変わってきた」

花粉、ハウスダスト、ペットの毛…見えない刺激が呼吸を妨げていた日常。

そんな中、HEPAフィルター搭載の空気清浄機を使用することで、アレルゲン曝露を減らし、喘息症状の軽減に寄与する可能性があるとする研究も報告されています【参考:日本アレルギー学会ガイドライン2023】。

特に小児喘息や季節性アレルギーのある方にとっては、“空気を選ぶ”ことが症状緩和の第一歩。

「家では落ち着いて過ごせるようになった」という保護者の声も多数。

空気清浄機は“暮らしの医療機器”として、確かな役割を担っています。

3-2-3 呼吸数・SpO₂・睡眠の質への影響データ

「最近、よく眠れるようになった気がする。それって空気のせいだった?」 睡眠中の呼吸が浅い、夜中に何度も目が覚める──そんな悩みの背景には、空気の質が深く関係しています。

加湿器を使うことで気道が乾燥しにくくなり、睡眠中の呼吸数が安定したというデータや、

空気清浄機によって微細粒子(PM2.5)の除去率が高まり、SpO₂(血中酸素飽和度)が改善した報告も。

「朝の喉の痛みがなくなった」「眠りが深くなった実感がある」──こうした変化の裏側には、空調環境の見直しがありました。

“眠りの質=人生の質”を支える静かな存在、それが今の加湿器・空気清浄機なのです。

4.実践ガイド:呼吸環境を整える家電の選び方と活用法

「“なんとなく”では選ばない。呼吸リハの視点で、毎日の空気をもっと快適に。」

呼吸が浅く感じる日、朝起きて喉が痛い日、なんだか咳が出る夜──

そんな毎日を変える第一歩が、“空気環境”の見直しです。

でも、加湿器や空気清浄機は種類も多くて、何を基準に選べばいいかわからない…という方も多いのではないでしょうか?

ここでは、呼吸リハビリテーションの視点で選びたい3つのポイントをわかりやすく解説します。

「深く、ラクに、心地よく」呼吸できる暮らしを始めましょう。

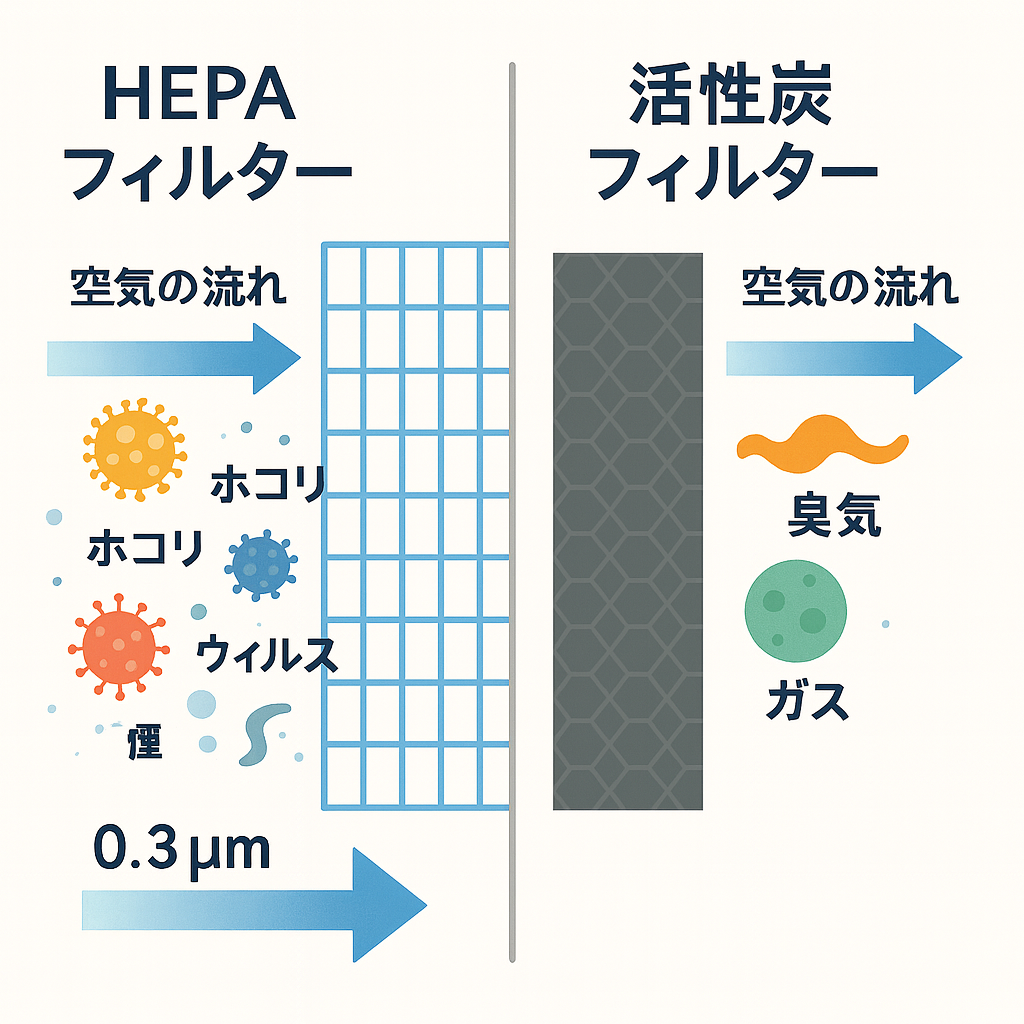

4-1-1 空気清浄機のフィルター性能(HEPA/活性炭)

「くしゃみが止まらない日々。そんな時、空気を“見直す”選択を。」

空気清浄機を選ぶ際、まず確認したいのがフィルターの性能です。特に、喘息やアレルギー体質の方には**「HEPAフィルター搭載モデル」**がおすすめ。

HEPAフィルターは、直径0.3μmの微粒子を99.97%以上除去できる高性能な仕様で、以下のような粒子に対応しています。

- 花粉・ハウスダスト

- PM2.5(微小粒子状物質)

- ウイルス粒子の一部

また、活性炭フィルターが併用されているモデルなら、ニオイや化学物質の吸着にも効果的です。

さらに、活性炭フィルターが搭載されていれば、ニオイや化学物質対策にも◎。

「空気清浄機を変えただけで、夜の咳が減った気がする」──その感覚は、科学的にも裏づけがあるのです。

4-1-2 加湿器のタイプ別比較(スチーム式/超音波式など)

「朝の喉のイガイガ、どうにかしたい。そんなあなたに合う“加湿”のかたち。」

加湿器は、どれも同じではありません。

大きく分けて「スチーム式」「超音波式」「気化式」の3タイプがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

- スチーム式:加熱して蒸気を出すタイプ。加湿力は高く、除菌力もあり衛生的。ただし電気代はやや高め。

- 超音波式:水を振動でミスト化。電気代が安く、静音性に優れる一方で、こまめな清掃が必要。

- 気化式:自然蒸発を促進。過加湿のリスクが低く、バランス型。ただし加湿力はやや控えめ。

「赤ちゃんや高齢者がいる家庭だからこそ、衛生面も重視したい」

そんな声には、**加熱式 or ハイブリッド式(スチーム+気化)**が安心。

ご家庭の構成やライフスタイルに合わせた選び方が、毎日の“呼吸の快適さ”を大きく左右します。

4-1-3 静音性・メンテナンス・電気代まで考慮すべき理由

「音がうるさくて眠れない」「お手入れが面倒で使わなくなった」──それ、もったいないかも。

家電は、“継続して使えること”が何より大切です。

だからこそ、音の静かさ・掃除のしやすさ・電気代といった“リアルな使い勝手”も見逃せません。

- 就寝時の使用には、40dB以下の静音モデルを

- タンクの洗いやすさ=雑菌繁殖リスクの軽減に

- 電気代が気になるなら、節電モードやタイマー機能付きがおすすめ

「せっかく買ったのに、使い続けられなかった…」そんな後悔をしないためにも、機能だけでなく“生活へのなじみやすさ”を意識して選ぶことが大切です。

毎日使えるからこそ、効果を“実感”できる。その積み重ねが、あなたの呼吸を支えてくれます。

4-2 高性能空気清浄機・加湿器レビュー

「呼吸がラクになった」そんな実感が、暮らしの質を大きく変えます。

4-2-1 【家庭向け】花粉・PM2.5対策モデル

春になると、家族全員がくしゃみと鼻水で朝からバタバタ…。特に小学生の息子は花粉とハウスダストの影響で、夜もぐっすり眠れない日が続いていました。

そんなときに導入したのが、【SHARP プラズマクラスター搭載空気清浄機】。HEPAフィルターと静電気除去機能で、微細なPM2.5や花粉を99%以上除去。使用初日から部屋の空気が「軽くなった」感じがして、息子の夜中の咳も激減しました。

音も静かでリビングにもぴったり。花粉や黄砂の季節、安心して窓を開けられない家庭には本当に心強い一台です。

4-2-2 【高齢者・療養者向け】湿度・温度センサー付きモデル

高齢者や在宅療養中の方におすすめなのが、温湿度センサー付き加湿器です。

たとえば【ダイニチ製】のモデルでは、以下のような機能が搭載されています:

- 湿度40〜60%を自動でキープ

- 室温18〜22℃の範囲を保ちやすい

- 操作が簡単で、給水も楽々

特に、心不全やCOPDの患者さんには、過乾燥や過加湿の防止が重要。センサー制御機能があることで、安心・快適な環境が保たれます。

このモデルは**「湿度40〜60%」「室温18〜22℃」という快適ゾーンを自動でキープしてくれるため、高齢者や在宅療養中の方に最適。特に心不全や喘息のある方にとって、過度な乾燥や結露は体調悪化の原因**になるため、センサー制御はまさに“安心の機能”。

給水も簡単で、手入れがしやすく、操作もワンタッチ。祖母も「使いやすい」と毎日ご機嫌です。

4-2-3 【多機能】空気清浄+加湿+消臭の一体型モデル

共働きのわが家では、ペットのニオイ、加湿、花粉対策をそれぞれ別の家電でまかなっていました。でも正直、場所を取る・手入れが面倒・電気代もかさむ…。

そこで見つけたのが、【Panasonic ナノイーX搭載加湿空気清浄機】。これ1台で空気清浄+加湿+脱臭までカバーでき、スリム設計でリビングにもすっきり置けます。

特に感動したのが、ペット臭の軽減スピード。帰宅時のニオイの不快感がほぼゼロに。子どもも「空気がキレイになった」と実感しています。健康と快適さを両立したい人におすすめのモデルです。

👉【楽天で見る】→ Panasonic ナノイーX 空気清浄機

4-3 日常生活への取り入れ方:環境改善の習慣化

“空気”は目に見えないけれど、体はちゃんと感じています。

4-3-1 朝と夜の換気タイミング+家電起動のコツ

「なんだか朝からだるい…」と感じていたある日、原因が“夜の空気のこもり”にあると気づきました。

それ以来、朝起きたらすぐ窓を開け、空気清浄機をフル稼働させるのが習慣に。さらに夜は、就寝1時間前に加湿機能をONにして、乾燥しすぎを防いでいます。

このちょっとした“空気のルーティン”を続けた結果、朝の目覚めがラクに、喉のイガイガも減少。忙しい毎日でも、空気管理のコツを押さえるだけで体調が整うのを実感しています。

4-3-2 気象データやアレルギー指数との連動活用

「今日は空気が悪い気がするけど、本当に?」と疑問に思ったことありませんか?

最近では、アプリ連動型の空気清浄機が増えており、花粉やPM2.5の飛散量・湿度・温度などのデータをリアルタイムで確認できます。

たとえば、

- 花粉指数が高い日は「自動強運転」に切り替え

- PM2.5濃度が高い日は「換気を控える」

といった使い方で、感覚に頼らずデータに基づく空気管理が可能になります。

たとえば、花粉指数が高い日は事前に換気を控え、室内循環に切り替えるだけで、子どものアレルギー症状も大幅に軽減。データとリンクすることで“感覚任せ”から卒業できたのは大きな進歩です。

4-3-3 モニタリング機能を使って快適ゾーンを維持

最初は「湿度なんて気にしたことなかった」私。でも、冬に毎朝喉がカラカラで目覚めるようになり、試しに空気清浄機のモニターをチェックするように。

すると、夜間は湿度が30%台に急落していたことが判明。そこからは、湿度が40〜60%の快適ゾーンを保つよう自動モードで調整するようにしました。

今では家族全員、「空気が違う」と肌や喉で感じています。数値で“見える”からこそ、気づける変化がある。モニタリング機能、もっと早く使っていればよかったと思っています。

5.失敗しないコツと注意点:購入前・使用中に気をつけるべきポイント

「いいと思って買ったのに…」と後悔しないために、よくある落とし穴を回避しておきましょう。

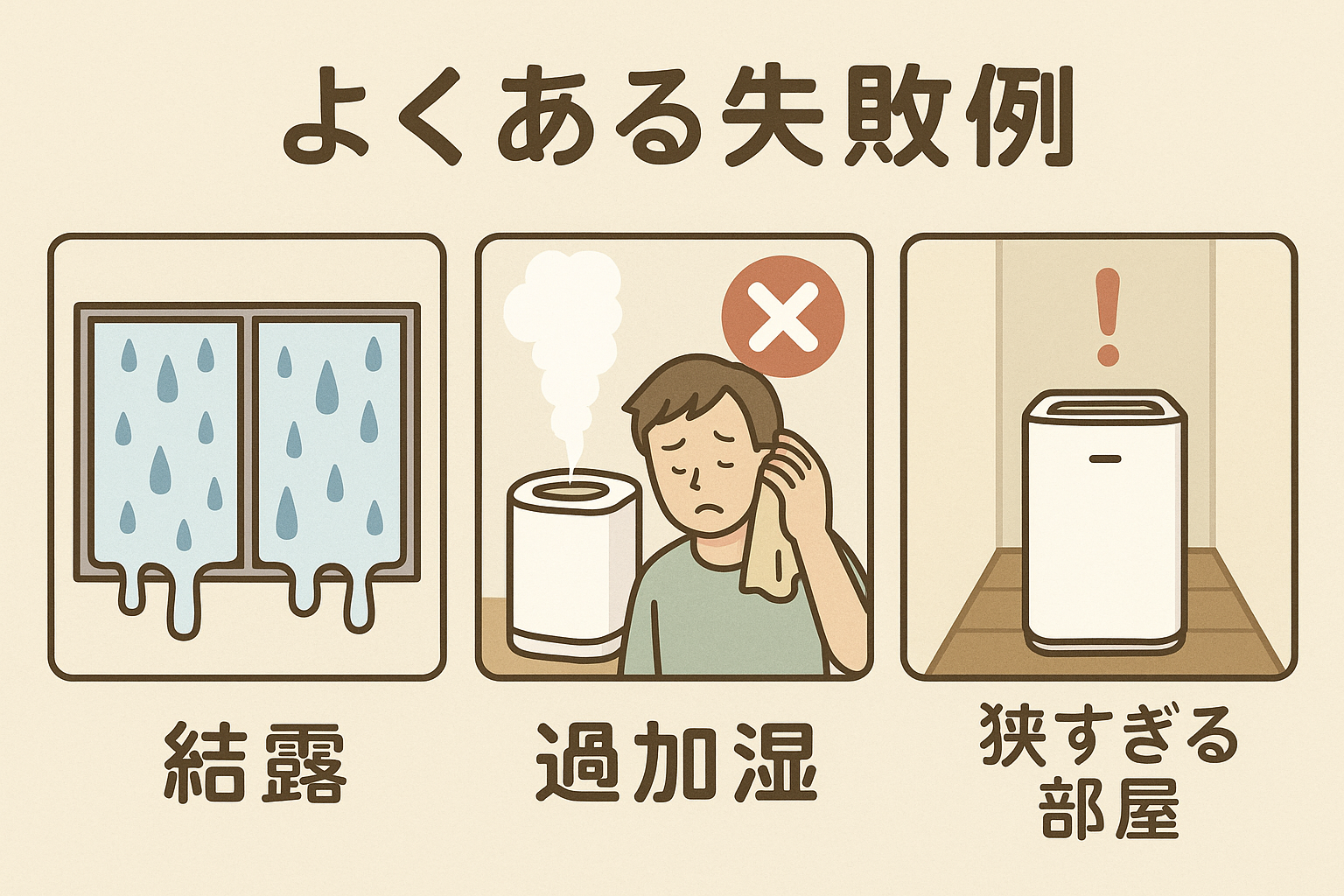

5-1 よくある選定ミスとその回避策

5-1-1 広さに対して適切でない機種の選択

「レビュー評価が高かったから」と安心して購入した空気清浄機。

でも実際に使ってみると、「なんか効いてる気がしない…?」そんな経験、ありませんか?

私も以前、8畳の寝室に“〜6畳対応モデル”を置いて後悔したことがあります。

機種の性能は“部屋の広さ”に合ってこそ真価を発揮するもの。

購入前には「◯畳対応」の表示をチェックするだけでなく、天井の高さや間取りも加味して選ぶのが失敗しないコツです。

5-1-2 加湿しすぎによるカビ・結露のトラブル

「乾燥が気になるから」と加湿をフル稼働させたら、窓がびしょびしょ、壁に黒いシミ…。まさかのカビ発生にゾッとしたことがあります。

加湿機能は便利だけど、“やりすぎ”は逆効果。

とくに冬場は外気温との差で結露が起きやすく、湿度が高すぎるとカビやダニの温床にもなります。

理想は湿度40〜60%を保つこと。モニター付きの加湿器や湿度センサー連動機能を活用して、上手にコントロールしましょう。

5-1-3 フィルター交換コスト・周期の見落とし

「清浄機本体はお手頃価格だったのに、後からフィルター代でびっくり!」

実はこれ、空気清浄機あるあるなんです。

私も以前、「交換フィルターが高額&半年で交換必要」と知ってから、

「長い目で見たコストって大事だな…」と実感しました。

製品選びの際は、フィルターの交換頻度と価格までチェックしておくのが◎。

最近は「お手入れしやすい水洗い式」や「交換不要タイプ」も出てきているので、ライフスタイルに合った維持費を選ぶのが失敗しないポイントです。

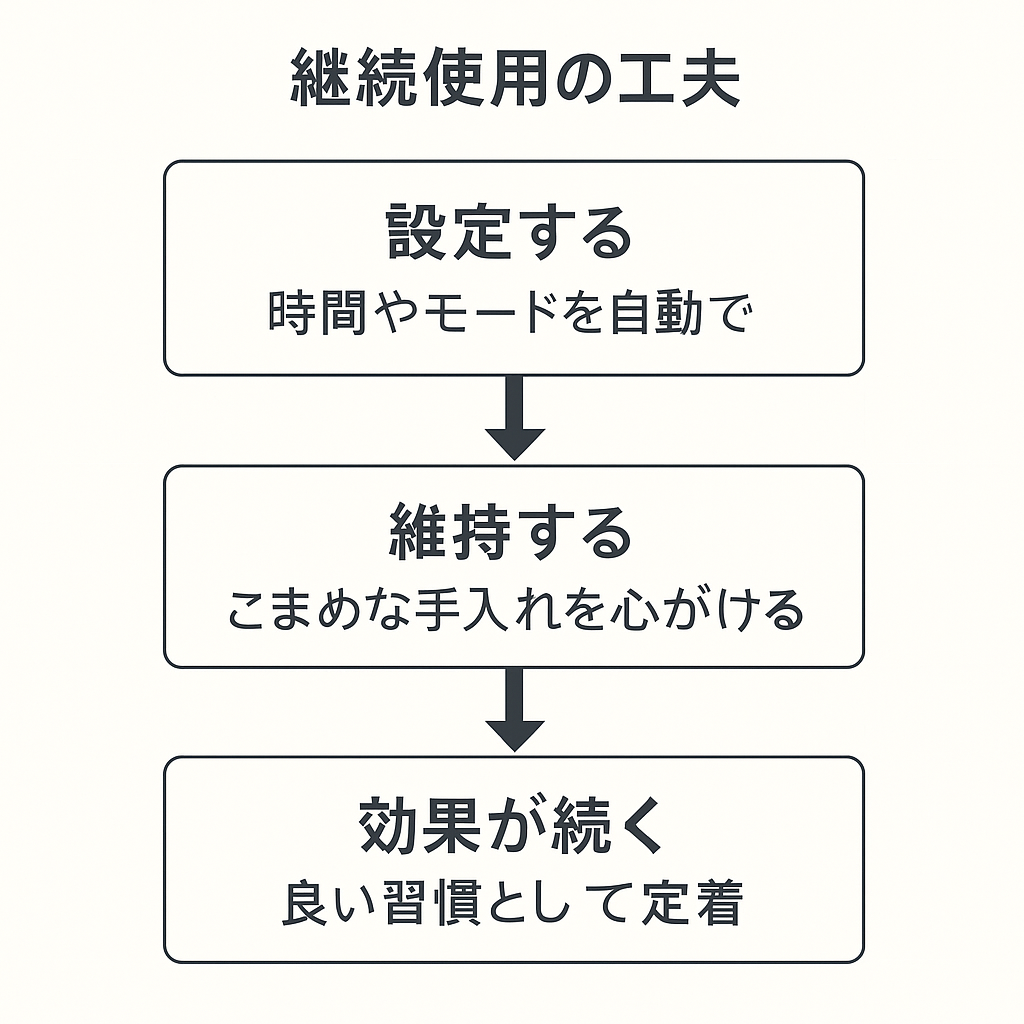

5-2 継続使用の工夫とコツ

せっかく選んだ空気清浄機や加湿器。

「使い続けてこそ、効果が出る」のに…途中でやめてしまった経験はありませんか?

毎日の生活の中で**“自然に使い続けられる”ための工夫**を取り入れてみましょう。

5-2-1 電気代や手入れの手間を抑える使い方

「電気代が高そうで…」「掃除が面倒でつい放置…」

そう思ってしまうのも無理はありません。私も、月末の電気料金を見てドキッとしたことがあります。

でも実は、“タイマー機能”や“自動運転モード”を活用すればムダな稼働を抑えられるんです。

さらに、こまめな水洗いやプレフィルター掃除を習慣にすれば、フィルター寿命も延びて一石二鳥。

「無理なく・ムダなく・長く使う」ために、**設定や掃除の“仕組み化”**がおすすめです。

5-2-2 アプリや音声操作で習慣化する工夫

「気づいたらスイッチ入れ忘れてた…」そんな日もありますよね。

そこで便利なのが、スマホアプリ連動や音声アシスタント対応モデル。

たとえば、朝の身支度中に「OK Google、加湿器つけて」と声をかけるだけ。

寝室では**“就寝時間に自動オン/起床前にオフ”のスケジュール設定**をしておけば、手間なく快適空間がキープできます。

「つける」ことを習慣にしなくても、環境のほうが勝手に整ってくれる。

それが続けられる最大のコツかもしれません。

5-2-3 家族全員が使いやすい設置場所とタイミング

「自分だけ使っていても意味がない…」

そんなふうに感じるとき、ありませんか?

せっかくの空調機器も、家族みんなが“使いやすい場所”にあることがポイント。

たとえば、リビングの中央・寝室の出入口・玄関近くなど、人が集まる・通る場所に置くことで自然と意識が向きやすくなります。

また、料理中や掃除後など“空気が気になるタイミング”に使うと「やっぱりあってよかった」と実感でき、使用習慣も定着しやすくなります。

家族の生活リズムに合わせて、“誰でも簡単に使える”仕掛けをつくっておきましょう。

6.まとめ:室内気候を整えて呼吸が変わる、生活が変わる

「なんとなく空気が重いな…」

「朝起きると、のどがカラカラ…」

そんな違和感、放っておいていませんか?

でも実はそれ、**“室内気候からのサイン”**かもしれません。

ここまで読んでくださったあなたなら、もうお気づきのはずです。

呼吸のしやすさや体の軽さは、空気環境によって左右されることを――。

6-1 記事の要点の振り返り

6-1-1 空気環境は“見えない呼吸のパートナー”

日々吸っている空気は、見えないけれど私たちの体と心に直結する存在。

花粉やホコリだけでなく、乾燥やウイルスからも身を守ってくれる室内機器は、まさに**“呼吸の相棒”**と言えるかもしれません。

6-1-2 呼吸リハ的視点での室内機器活用が健康維持に貢献

“深くゆったりした呼吸”を支えるには、肺の機能だけでなく、環境のサポートが不可欠です。

呼吸リハビリの現場でも、「室内の空気づくり」は見逃せない視点。

心と体のコンディションを整えるには、家の中の空気から見直すことが近道かもしれません。

6-1-3 空気清浄+加湿のバランスが鍵

清潔な空気だけでなく、適切な湿度もまた呼吸にとっての“潤滑油”。

どちらか一方ではなく、バランスの取れた空調管理が、快適さと健康の両立に欠かせない要素です。

「乾燥しすぎず、でもカビも防ぐ」――そのための正しい選び方と使い方が大切です。

「あなたの空気、今日から変えてみませんか?」

心地よく息が吸えるだけで、1日がちょっとラクになる。

そんな空間を、できることから少しずつ整えていく。

それだけで、あなたの呼吸も、生活も、ふんわり軽くなるかもしれません。

関連記事:年齢よりも呼吸が老けてる?簡単チェック&呼吸年齢を改善する5習慣

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b61c092.40767983.4b61c093.03599cc3/?me_id=1356460&item_id=10222218&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhikaritv%2Fcabinet%2Fplala%2F200%2F01238%2F2000123880_k.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b61c579.04a09b40.4b61c57a.06efc229/?me_id=1420937&item_id=10001004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchokado%2Fcabinet%2F09981744%2F09981751%2Fhd-rxc500b_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47b74c9c.61c614f0.47b74c9d.1b9d90c8/?me_id=1243088&item_id=11160200&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fa-price%2Fcabinet%2Fpics%2F686%2F4549980751848.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント