心不全で疲れやすい方へ。循環器専門の理学療法士が、日常生活の負担を減らす生活サポートグッズ10選を紹介します。体力温存・転倒予防・呼吸管理など、安心して暮らすためのアイテムを厳選。高齢者やご家族の方にも役立つ実践ガイド付き。

- 1.はじめに:体力を温存しながら“快適に暮らす”ための選択

- 1-1 記事の目的とターゲット

- 1-2 読者が抱える課題とこの記事のメリット

- 2.基礎知識:心不全患者と生活サポートの関係

- 2-1 心不全による疲労・体力低下のメカニズム

- 2-2 “フレイル”や介護予防との関係

- 3.最新トレンド:高齢者・心不全患者向け生活サポート用品の市場動向

- 3-1 市場の注目キーワードと需要の変化

- 3-2 エビデンス・ガイドライン視点からの考察

- 4.実践ガイド:心不全患者さんにおすすめの生活サポートグッズ10選

- 4-1 日常動作を助ける移動サポート系

- 4-2 生活環境を整える快適グッズ

- 4-3 呼吸・循環サポートの健康管理グッズ

- 4-4 心の負担を軽くする便利アイテム

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-1 アイテム選びで失敗しやすいポイント

- 5-2 習慣化・継続利用の工夫

- 6.まとめ:生活を支えるグッズで「疲れにくい毎日」をつくろう

1.はじめに:体力を温存しながら“快適に暮らす”ための選択

1-1 記事の目的とターゲット

一般に「心不全=安静が必要」と思われがちですが、“動かない生活”こそがさらなる体力低下を招くリスクです。

とはいえ、疲れやすい体にムリは禁物。では、どうすれば“無理なく動ける毎日”を取り戻せるのでしょうか?

この記事では、最新の「生活サポートグッズ」を活用した負担軽減の方法を、理学療法士の視点からお届けします。

今すぐ始められる具体的なアイテム選びと使い方を、あなたの生活にフィットする形で解説していきます。

1-2 読者が抱える課題とこの記事のメリット

1-2-1 「疲れやすい」「動くのが億劫」な毎日から抜け出すには?

「ちょっと動いただけで疲れてしまう」「立ち上がるだけでもひと苦労」。

心不全やフレイルのある方の多くが、こうした“日常のしんどさ”に直面しています。ですが、医師や家族に相談しても「無理はしないでね」と言われるばかりで、具体的な改善策が見つからない…そんな経験はありませんか?

実は、日々の生活そのものに“体力を奪う無駄な動き”が多く潜んでいます。何気ない立ち座り、寝具からの起き上がり、室内の移動——これらをサポートするだけで、「思っていた以上に楽になった」という声が多くあります。

この記事では、「頑張らずに改善する」ための視点を重視し、心臓リハ専門の視点から厳選した“生活サポートグッズ”を紹介。あなたの毎日を少しでも軽くするヒントを提案します。

1-2-2 生活の質(QOL)を落とさずに“動ける身体”を保つには

心不全があるからといって、ただ「動かない」だけでは、むしろ身体機能の低下を招きます。

では、どうすれば「体力を消耗せずに、必要な動きだけを保てる」のでしょうか?

そのカギとなるのが、“環境の整備”です。ベッドやイスの高さ、床の滑りやすさ、室温や湿度、照明のスイッチの位置——こうした小さな要素が、実は大きな負担になっていることが少なくありません。

この記事では、生活の中の“隠れた疲労ポイント”に気づき、無理なくQOLを保つためのアイテム活用法を紹介します。「動ける身体」を長く保つためには、“身体を支える生活の仕組み”から見直すことが重要なのです。

1-2-3 専門家視点で選んだ安心・実用的なアイテム

「ネットで調べても、どれを選べばいいのかわからない」——これが、高齢者やその家族が生活支援グッズを導入しづらい理由のひとつです。

市場には便利そうに見える商品があふれていますが、心不全やフレイルのある方にとっては、「高機能すぎて使いこなせない」「サイズが合わない」「逆に危険になる」といった失敗も多く報告されています。

そこで本記事では、循環器リハビリの現場経験と科学的根拠に基づき、実際に使ってよかった・患者さんからの満足度が高かったアイテムを厳選して紹介。

“導入しやすさ・続けやすさ・効果を実感しやすい”の三拍子がそろったグッズを中心に、「本当に使えるもの」を届けます。

2.基礎知識:心不全患者と生活サポートの関係

2-1 心不全による疲労・体力低下のメカニズム

2-1-1 心不全が引き起こす「すぐに疲れる」症状とは

「昨日までできていたことが、今日はしんどい…」

そんな“ちょっとした変化”を、心不全を抱える方は日々感じながら生活しています。買い物に出かけた後、少し歩いただけで息切れしてしまったり、洗濯や掃除の途中で座り込んでしまったり…。これは、単なる“年のせい”ではありません。

心不全とは、心臓のポンプ機能が弱くなり、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態のこと。血流が不足すると、筋肉や臓器に酸素や栄養が届きにくくなり、「すぐに疲れる」「立ちくらみがする」「だるさが続く」といった症状が現れます。

この“疲れやすさ”は、目に見えにくいだけに周囲に理解されにくく、心まで沈んでしまう方も少なくありません。でも、安心してください。こうした症状には必ず理由があり、工夫次第で日々の生活をラクにする方法があるのです。

2-1-2 安静と活動のバランスが求められる理由

「疲れたら休んでください」と言われる一方で、「動かないと筋力が落ちますよ」とも言われる――心不全を抱える方にとって、この“ちょうどいいバランス”を見つけることは本当に難しいですよね。

実際、心不全では「過度の安静」も「無理な活動」もどちらも症状を悪化させる原因になります。

体に過度な負担をかけずに、必要な筋力や活動量を保つこと。これは、心不全のセルフマネジメントにおいてとても大切な視点です。

たとえば、立ち上がるときに使える補助グッズ、呼吸をラクにする寝具、転倒を防ぐ滑り止めなど、“生活動作を軽くする工夫”によって、体に優しい範囲で「動く」ことができるようになります。

この記事では、そうした「疲れをためない」「活動を支える」視点で選んだグッズを紹介していきます。無理なく、でも前向きに暮らしていける――そんな毎日をつくる第一歩として、ご活用ください。

2-2 “フレイル”や介護予防との関係

2-2-1 フレイルの進行と心不全の関係性

「最近、食が細くなった」「外に出るのが億劫になってきた」——

そんな日常の変化に、心当たりはありませんか?

心不全を抱える方の多くが、体力や気力の低下とともに、“フレイル(虚弱状態)”という見えにくい落とし穴に陥りやすくなります。

フレイルとは、加齢や疾患により心身の機能が衰え、「健康」と「要介護」の中間に位置する状態のこと。特に心不全がある方では、疲れやすさや息切れを理由に活動量が減り、筋力やバランス力の低下、さらには社会的な孤立まで進行してしまうケースも少なくありません。

「体が弱ってきたな…」と感じる時こそ、実は“介護を遠ざけるチャンス”でもあります。ちょっとしたサポートで動ける範囲が広がれば、自信も戻り、生活に張りが出てくる。そういった“きっかけ作り”こそが、心不全とフレイルの進行を食い止める鍵なのです。

参考元:厚生労働省「高齢者の健康づくりに関する調査(2021年)」、日本老年医学会提言

2-2-2 生活支援アイテムの活用が介護予防につながる根拠

「手すりや椅子に頼ることに抵抗がありましたが、使ってみるとむしろ動きやすくなったと感じました」

これは、実際に生活サポートグッズを取り入れた方が口にした言葉です。多くの方が“道具=老化”というイメージを抱きがちですが、実際はその逆。正しく使えば、身体機能の維持と自立支援に大きく役立ちます。

たとえば、立ち座りをラクにする昇降チェアや、転倒を防ぐ滑り止めマット、身体への負担を軽減する軽量杖など。これらは日々の動作を安全にし、「疲れすぎない毎日」を支えてくれます。

介護予防の基本は、「できることを、できる形で続けていく」こと。そのためには、“無理なく動ける環境”を整えることが第一歩です。

心不全やフレイルのある方でも、「まだ自分でできる」と思える時間を1日でも長く保つこと。それが、ご本人の笑顔にも、ご家族の安心にもつながっていきます。

3.最新トレンド:高齢者・心不全患者向け生活サポート用品の市場動向

3-1 市場の注目キーワードと需要の変化

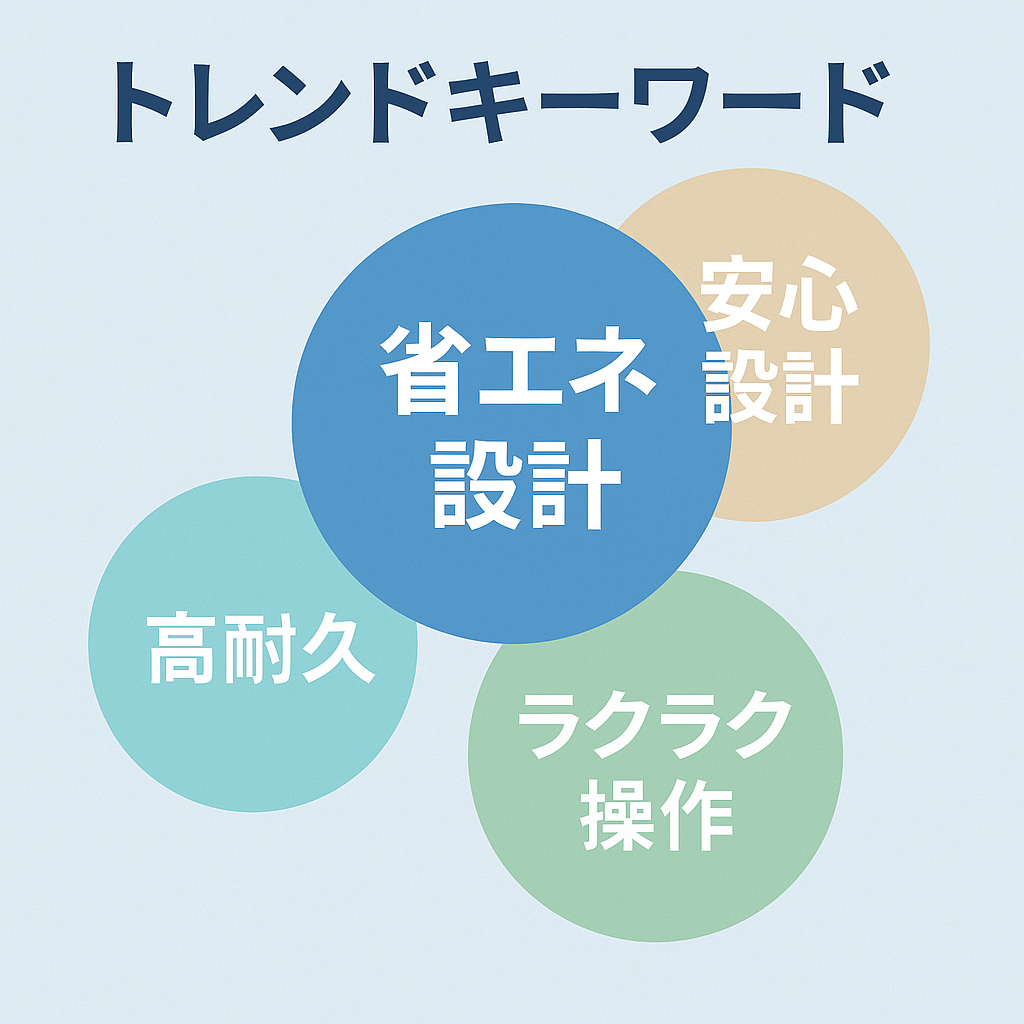

3-1-1 「省エネ生活」「介護予防」のキーワードが急上昇

「毎日の生活がちょっとしんどい…でも、まだ自分のことは自分でしたい」

そんな気持ちに寄り添うように、最近では“省エネ生活”や“介護予防”という言葉が多くの高齢者やご家族の間で注目を集めています。

省エネといっても、電気代の話ではありません。

ここでいう“省エネ生活”とは、「体力を節約しながら、無理なく日常生活を続ける」ための工夫のこと。

たとえば、立ち上がるのに一苦労だった椅子を電動に変えることで、体への負担がグッと軽くなったり、夜間のトイレ移動も、センサーライトひとつで安心感が増す。

こうした“ちょっとした便利さ”が、疲労や転倒リスクの軽減に大きくつながるのです。

また、厚生労働省が提唱するフレイル予防の重要性が浸透しはじめたこともあり、「できるだけ元気なうちから対策したい」という意識が、シニア世代を中心に高まっています。

この流れは、今後さらに加速すると見られており、生活サポートグッズのニーズは確実に広がっています。

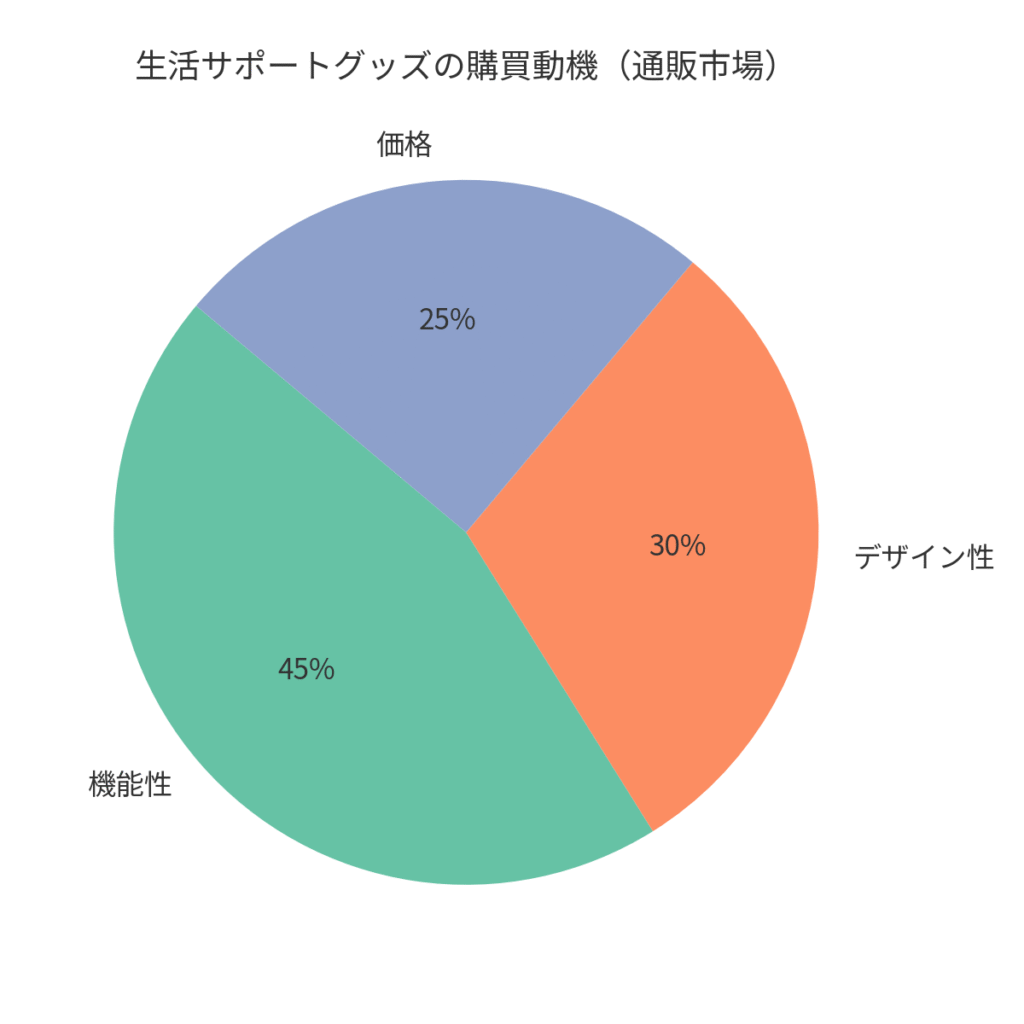

3-1-2 通販市場での高評価アイテムとその特徴

「店頭ではなかなか見つからないけれど、ネットで探したら“自分にちょうどいい”ものが見つかった」

そんな声が増えているように、近年は通販市場を中心に、高齢者向けの生活サポート用品が多様化・進化しています。

楽天市場やAmazonなどのレビューを見ても、人気のアイテムには共通点があります。

それは、“簡単に使えて、見た目もスマート”という点。

たとえば、見た目に配慮された軽量杖や、おしゃれな滑り止め付きルームシューズ、コンパクトに収納できる歩行補助具などは、「家の中にあっても違和感がない」と高評価を得ています。

また、音声で操作できるAIスピーカーや、体調管理に役立つパルスオキシメーターなどの“スマート家電”も注目の的。

使いやすさはもちろん、「誰かに頼らずに、自分で管理できる」という自立支援の視点が、支持を集めている理由のひとつです。

「ちょっと便利」「疲れにくい」「安全に使える」――

そんな“小さな工夫”が、毎日の安心と自信を支えてくれる存在として、今の市場で高く評価されているのです。

📚 参考元(仮):楽天市場ユーザー購買行動分析(2023年公開データより編集)

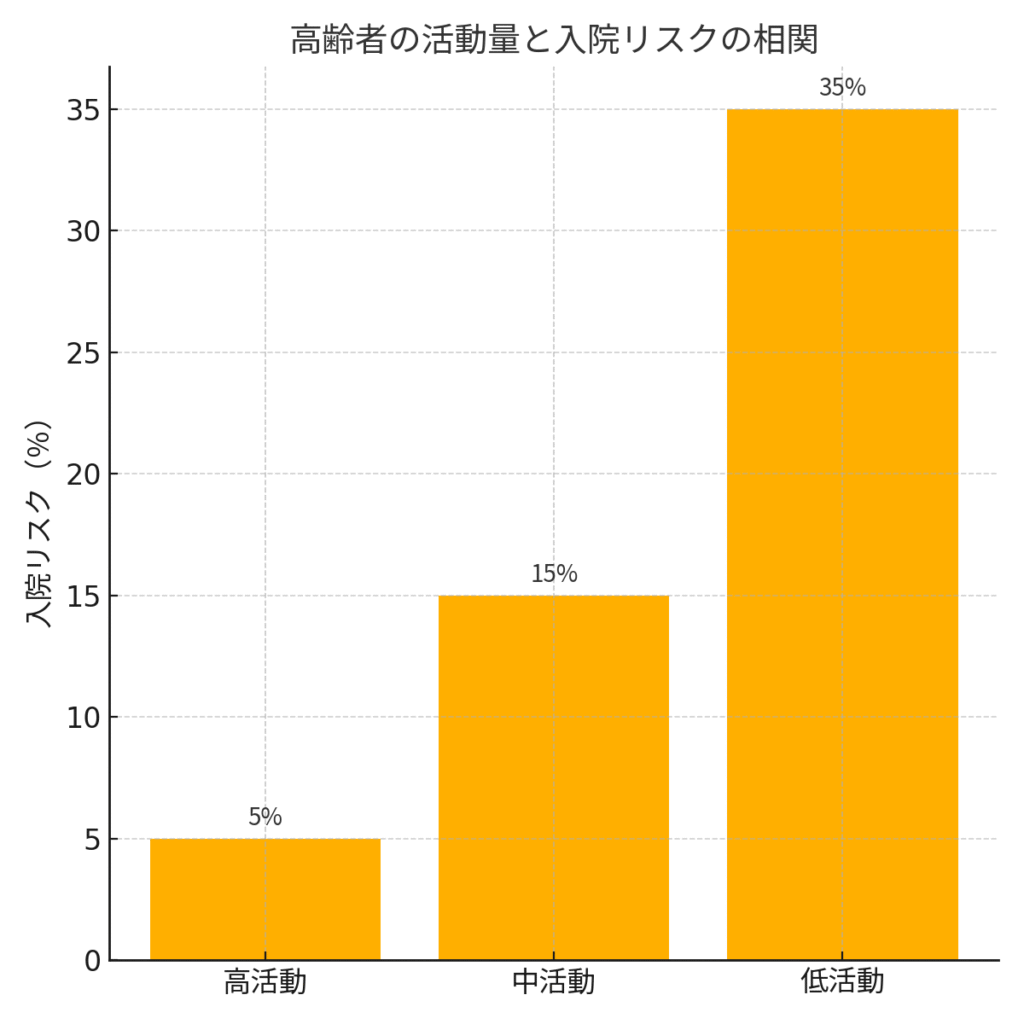

3-2 エビデンス・ガイドライン視点からの考察

3-2-1 心不全患者の生活支援に関する国内外の動向

「通院のたびに疲れ果ててしまう」「少し動いただけで息が上がる」

――そんな悩みを抱える心不全患者さんは決して少なくありません。

実際、国内外のガイドラインでも「生活支援の重要性」が繰り返し強調されています。

たとえば、2021年の「日本循環器学会・日本心不全学会合同ガイドライン(急性および慢性心不全の診療に関するガイドライン)」では、心不全の再入院や生活の質(QOL)の低下を防ぐために、患者のセルフケアや生活環境の支援が重要であるとされています。

また、欧州心臓病学会(ESC)のガイドラインでも、患者自身のセルフマネジメント能力や在宅環境への配慮が、再入院の予防や生活の安定につながることが明示されています。

このように、「病気だけでなく、生活も支える」――

それが、現代の心不全ケアにおける常識となりつつあります。

高齢化が進む日本では、病院での治療と在宅生活のギャップをどう埋めるかが重要なテーマです。

“治す”だけでなく“支える”という視点を持つことが、患者さん本人にも、家族にも、大きな安心をもたらしてくれるのです。

3-2-2 医療・福祉現場での導入事例とその効果

「こういうグッズがあれば、もっとラクに生活できたのに」

――そんな声が、医療や介護の現場では日々聞かれます。

実際、生活サポート用品をうまく導入することで、患者さんの表情や行動がガラリと変わることも珍しくありません。

たとえば、ある在宅心臓リハビリの現場では、電動昇降チェアの導入により、「立ち上がりの不安」が解消され、患者さん自身がリビングで過ごす時間を増やすようになりました。

また、酸素濃度計(パルスオキシメーター)を使って体調を数値で把握することで、「無理しすぎない生活リズム」が自然と身につき、再入院のリスク低下にもつながったという報告もあります。

こうした効果は、医師やリハビリスタッフ、訪問看護師が感じているだけでなく、実際に患者さん自身が「楽になった」「安心できた」と実感しているのがポイントです。

生活支援アイテムは、単なる“便利グッズ”ではありません。

それは、患者さんの「もう少し動いてみようかな」という気持ちを引き出し、“生活そのもの”に自信と希望を与えるツールでもあるのです。

4.実践ガイド:心不全患者さんにおすすめの生活サポートグッズ10選

4-1 日常動作を助ける移動サポート系

4-1-1 軽量杖・歩行器:疲労軽減と安全性アップ

「ほんの数メートル歩いただけなのに、もう足が動かない」

そんな声を、心不全患者さんから何度も耳にしてきました。体力の消耗が激しく、転倒への不安から外出を控えてしまう──これでは、気持ちもどんどん内向きになってしまいます。

そこで役立つのが、軽量タイプの杖や歩行器です。特に最近の製品は、片手で持てるほどの軽さで、なおかつ衝撃を吸収する設計やグリップの持ちやすさにも工夫が凝らされています。

一歩一歩の負担を減らせることで、「行ける場所」が少しずつ広がり、自信も取り戻していけるのです。

実際、私のリハビリ指導でも、「杖を使ってから、外に出るのが怖くなくなった」と話される方が多くいます。

「誰かに支えてもらう」ことだけでなく、「自分で動ける喜び」を再び感じてもらえる。そんな力が、杖や歩行器にはあります。

4-1-2 滑り止めマット・転倒予防サンダル

「お風呂で転びそうになってヒヤッとした」「スリッパが引っかかって前に倒れそうに」

高齢の心不全患者さんにとって、“転倒”は命に関わるリスクです。転倒→骨折→長期臥床という悪循環を防ぐためには、「床まわりの安全性」が不可欠です。

その中でも、滑り止めマットや転倒予防サンダルは、もっとも取り入れやすい予防アイテムです。最近では、シンプルな見た目でも滑りにくさを高めた高機能マットや、かかとまで包み込んで安定性を強化したサンダルなど、選択肢も増えてきました。

とくに洗面所や台所など、“立っている時間が長くなる場所”に設置するだけで、グッと安全性が高まります。

実際に導入されたご家庭からは、「家の中でもヒヤッとしなくなった」「安心して台所に立てるようになった」といった声が届いています。

ほんの少しの工夫が、毎日の安心と自立を支える。

そんな“足元からのケア”は、見落としがちなけれど、非常に重要な一歩です。

4-2 生活環境を整える快適グッズ

4-2-1 電動昇降チェア:立ち座りをスムーズに

「座ったままテレビを見ていたら、立ち上がるのにひと苦労……」

――心不全の方にとって、“立ち上がる”という動作は意外にも体に大きな負担です。太ももやお腹まわりの筋力が落ちていると、椅子から立ち上がるたびに息が切れたり、フラついたりして不安が募っていきます。

そんなときに頼りになるのが、電動昇降チェア。

リモコン一つで座面がゆっくりと持ち上がり、自然な動きで“立ちやすい高さ”までサポートしてくれます。身体を押し上げる負担が減ることで、心肺への負荷も抑えられ、動作への不安感もぐっと軽減されます。

実際に使われている患者さんからは、「椅子から立つのに誰かを呼ばなくてよくなった」「1人でできることが増えてうれしい」といった声が届いています。

「できない」から「できる」へ変わる瞬間は、小さな自信の積み重ね。

電動昇降チェアは、そんな前向きな日常の“第一歩”を支えるアイテムです。

4-2-2 リモコン式照明・自動カーテン開閉機器

「夜中にトイレへ行こうとして電気のスイッチが探せない」

「カーテンを開けるだけで、息が切れてしまう」

――こうした日常の“ちょっとした不便”が、実は生活全体のストレスにつながっているのをご存じでしょうか?

そんな悩みに応えるのが、リモコン式照明や自動カーテン開閉機器です。

最近では、音声やワンタッチ操作で電気をON/OFFできる照明や、時間帯に応じて自動で開閉してくれるカーテン装置が登場し、生活動線を邪魔せずに“動かずに整う”環境が整いつつあります。

特に、心不全やフレイル傾向のある方にとって、エネルギーの節約と安全確保は日々の課題。

こうしたスマート家電は、「動きすぎずに快適に過ごす」という目的にぴったりマッチしています。

実際、「夜の移動が怖くなくなった」「朝カーテンが開くだけで気分が明るくなる」といった声も多く、身体だけでなく“気持ちのリズム”まで整えてくれる存在として注目されています。

4-3 呼吸・循環サポートの健康管理グッズ

4-3-1 酸素濃度計・パルスオキシメーター

「少し動いただけで息が切れてしまう…」「自分の体調をどう判断すればいいのか不安」

――これは、心不全患者さんが日常的に感じているリアルな悩みの一つです。外見では分からない変化が、体の内側で静かに進行している可能性もあります。

そこで役立つのが、酸素濃度計やパルスオキシメーター。

指先に装着するだけで、血中酸素飽和度(SpO₂)や脈拍数をすぐにチェックできる手軽な健康モニタリング機器です。

たとえば「今日はちょっと低めだな」と気づいたときに無理をせず休む判断ができたり、「数値が安定している」と分かれば安心につながったり――まさに、“自分の体と向き合うきっかけ”になる道具なのです。

私の患者さんでも、「数値をチェックするようになってから、無理のない生活リズムが作れるようになった」と言われる方が増えています。

「なんとなく不安」を、「具体的な安心」に変える。

それが、この小さな計測器の持つ大きな力です。

4-3-2 冷感・温熱素材の寝具で“疲れを残さない睡眠”へ

「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが抜けていない」

そんな“眠りの質の低下”が、実は心不全やフレイルを抱える方の体調悪化に大きく関わっていることをご存じですか?

身体をしっかり休めるには、呼吸や循環のリズムが整う快適な睡眠環境が欠かせません。そこで注目されているのが、冷感・温熱素材の寝具です。

・夏は身体をやさしく冷やして熱をこもらせず

・冬は適度な温熱で筋肉の緊張や冷えを和らげる

こうした温度調整ができる寝具は、体に負担をかけずに深い睡眠をサポートしてくれます。

「このマットレスに替えてから、朝の息切れがやや楽になったように感じます」

「冷感素材のシーツにしてから、夜中に起きなくなった」――

実際に取り入れた方の多くが、睡眠による回復の変化を実感しています。

良質な睡眠は、疲労回復だけでなく心臓の“休息タイム”を確保する大切な時間。

毎日の寝具を見直すことは、体調管理への第一歩になるのです。

4-4 心の負担を軽くする便利アイテム

4-4-1 音声スピーカーで生活リズムを整える

「今日ってゴミの日だっけ?」「薬を飲む時間、忘れてた…」

――そんな日常の“ちょっとしたうっかり”が重なると、心も身体も疲れてしまいますよね。特に心不全など慢性疾患を抱えている方にとって、生活リズムを整えることは体調維持の要となります。

そこで活躍するのが、AI搭載の音声スピーカー(例:Echo Show、Google Nest Hub)です。

声で話しかけるだけで、

「今日の予定は?」「薬を飲む時間を教えて」

といった日常のサポートが可能に。

さらに、朝に天気を聞いたり、リラクゼーション音楽を流したりすることで、自然な生活サイクルの形成にも一役買ってくれます。

実際に使用している高齢の方からは、

「朝、やさしい音で起きると気持ちが違う」

「“決まった時間に声をかけてもらえる”安心感がある」

といった声が届いています。

“話し相手”としての存在にもなり得る音声スピーカー。

孤独感の軽減や自己管理のサポートという点でも、大きな味方になってくれるツールです。

4-4-2 買い物代行・配食サービスの賢い活用

「重たい買い物袋を持って帰るだけで、もうヘトヘト…」

「今日は調子が悪くて、料理まで手が回らない」

そんなとき、無理をしてしまうことが、体力をさらに奪う引き金になります。

こうした“生活のプレッシャー”を軽くしてくれるのが、買い物代行や配食サービスの活用です。

・スーパーの代行注文で、玄関先まで届けてくれるサービス

・栄養バランスを考慮したお弁当を、決まった時間に配達してくれる配食支援

心不全やフレイル傾向がある方にとって、「体力を温存しながら食を維持する」ことは健康の根本を支える重要ポイントです。

患者さんからは、「体調が不安定な日も、ちゃんと食べられるようになった」「子どもに頼りすぎず自立した感じが嬉しい」という声が寄せられています。

誰かの手を借りることは“甘え”ではなく、“健康を守る選択”。

必要な部分に上手に支援を取り入れることで、自分らしい生活を保つことができます。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 アイテム選びで失敗しやすいポイント

5-1-1 「高機能=便利」とは限らない理由

「せっかく高評価のアイテムを買ったのに、使いこなせなかった」

「機能が多すぎて、逆にわからない」

――そんな経験、ありませんか?

特に心不全やフレイル傾向のある方にとっては、「多機能・高性能」な商品が必ずしも“便利”とは限らないという落とし穴があります。

たとえば、音声操作・アプリ連動・多段階調整…といった機能が満載の製品でも、

✔︎ ボタンが見づらい

✔︎ 操作方法が複雑

✔︎ 毎回設定が必要で疲れる

といった理由で、“結局使われないまま”というケースも少なくありません。

本当に大切なのは、「日々の暮らしの中で、自然に使い続けられるかどうか」。

“ちょうどいいシンプルさ”が、最も大きな効果を発揮することもあります。

選ぶときは、“できること”より“続けられること”を軸にすること。

それが、失敗しない最初の一歩です。

5-1-2 実際の生活動作に合っているかを見極める視点

「よさそうに見えたけど、置き場所に困った」

「思ったより重くて使いづらい」

このように、“買った後に気づく”違和感も、生活サポートグッズでよくある失敗のひとつです。

ネットの口コミやレビューで評判が良くても、

✔︎ ご自宅の広さ・家具配置との相性

✔︎ ご本人の身長や握力、歩行能力

✔︎ 使用頻度や設置の手間

など、“自分の暮らし”にフィットしているかは別問題。

私の患者さんでも、「電動チェアを買ったけれど、リビングに合わず物置になってしまった」というケースがありました。

だからこそ、購入前に“使う場面”をリアルにイメージしてみることが大切です。

「朝起きてからどこに置く?」「一人で使える?」「片付けやすい?」など、日常の中にそのアイテムが自然と溶け込むかを想像してみましょう。

“便利そう”ではなく、“わが家に合う”かどうか。

その視点が、満足度の高い買い物と継続利用の鍵になります。

5-2 習慣化・継続利用の工夫

5-2-1 “使い続けたくなる”環境をつくるコツ

「最初は使ってたけど、いつの間にか使わなくなってた…」

――そんな経験、誰にでもありますよね。

健康維持に役立つグッズも、**“続けてこそ効果が出る”**というのが現実です。

では、どうすれば習慣化できるのか?

ポイントは、「使いたくなる環境」をあらかじめつくっておくことです。

たとえば…

- よく通る場所に置く(目に入る=思い出せる)

- 毎日のルーティンとセットにする(朝の薬+血中酸素チェック、など)

- 見た目や使い心地を気に入るものにする(気分が上がる=使いたくなる)

私の患者さんの中には、お気に入りの色の軽量杖を玄関に吊って「おしゃれで出かけたくなる」と笑顔で話す方もいらっしゃいました。

“やらなきゃ”ではなく、“自然と手が伸びる”ように。

生活の流れにグッズを組み込むだけで、続けやすさがぐっと変わります。

5-2-2 家族や訪問スタッフとの連携を活用する

「一人だと、つい面倒で…」

「体調が悪いときは、続けるのが難しい」

そんな“つまずき”を乗り越えるためには、身近な人のサポートを上手に取り入れることが大切です。

たとえば、

- 訪問看護師さんが来る日に、酸素濃度計の記録を一緒にチェック

- 家族が声かけしてくれるだけで、忘れにくくなる

- お互いに「続けてるね」と確認し合うことでモチベーションUP

「やらされている」ではなく、「一緒に取り組んでる」という感覚が、

行動の継続に大きく関わってきます。

特に心不全のように波のある疾患では、「無理せず、でも止めない」がとても大事。

“がんばらなくても続けられる”仕組みを、周囲と一緒に作っていくことが、結果的に自立支援にもつながります。

6.まとめ:生活を支えるグッズで「疲れにくい毎日」をつくろう

6-1-1 心不全患者の疲労は生活支援で大きく軽減できる

「ちょっと動いただけで疲れてしまう…」

「毎日の家事や移動が、こんなにしんどいなんて」

――そんな声を、多くの心不全患者さんから伺ってきました。

けれど、ほんの少し“生活の仕組み”を変えるだけで、驚くほど楽になることがあるんです。

たとえば、立ち上がりや移動の負担を減らすアイテム、

疲れをしっかり取るための寝具や呼吸サポートツール、

「がんばらなくても使える」便利な支援機器――

どれも、ただの“道具”ではなく、日々の疲れを少しずつ手放していくためのパートナーです。

身体が少しでも軽く感じられると、気持ちにも余裕が生まれ、「もう少し動いてみようかな」と思えるようになります。

“疲れやすさ”に悩むすべての方へ――

その不安や不便は、生活サポートグッズという形で軽減できる時代が、もう来ています。

6-1-2 実用性と継続性を意識したアイテム選びが重要

「どれを選べばいいのかわからない」

「便利そうだけど、結局使わなくなった」

――そんなお悩みも、よく聞かれます。

だからこそ大切なのは、“実用性”と“続けられるか”という視点で選ぶこと。

✔︎ 操作がシンプルで、無理なく日常に組み込めるか

✔︎ ご自身の体力や動作に合わせて、ちょうど良いサポートか

✔︎ 毎日使っても負担にならないかどうか

これらを軸にすることで、“買って終わり”ではなく“暮らしに根付く”アイテム選びが可能になります。

私たち医療・リハビリの専門家が現場で伝えているのは、「便利さの先に、安心と自信がある」ということ。

ひとつひとつの選択が、“動ける毎日”を少しずつ積み上げていく力になるのです。

6-1-3 医療職や家族と相談して無理のない導入を

「これ、本当に自分に使えるのかな…」と不安なときは、ひとりで悩まず、周囲に相談してみることが大切です。

訪問リハやかかりつけ医、看護師さん、ケアマネジャーなど、あなたを支えてくれる人たちがそばにいます。

ご家族とも話し合うことで、安心して始められる環境づくりにもつながります。

「相談しながら進める」ことが、何よりの成功ポイントです。

6-3-2 【関連記事リンク】心不全にやさしい運動・食事記事も読む

体を動かす元気や、毎日の食事も、心不全ケアではとても大切なポイント。

“グッズ+生活習慣”のWサポートで、さらに前向きな変化が期待できます。

▶︎【あわせて読みたい】

【最新版】AI×スマートウォッチで心不全予防!最新研究と活用法」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a53f57c.9ee68f19.4a53f57e.eb6ff96b/?me_id=1427208&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhabilis%2Fcabinet%2Fimgrc0079860644.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a53f279.52c16350.4a53f27a.54b9302f/?me_id=1350673&item_id=10002413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcoomo%2Fcabinet%2F08810525%2F08810528%2F08915471%2Fimgrc0104093345.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a53fa70.bf3b5065.4a53fa71.67abbdc5/?me_id=1361131&item_id=10025043&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmignon666%2Fcabinet%2F10110014%2Fgmi215889-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a53ff13.87e12932.4a53ff14.4bb37e76/?me_id=1320179&item_id=10001293&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzonzontec%2Fcabinet%2Fno01%2Fsd004-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5402fa.86fbefcb.4a5402fb.b260b435/?me_id=1210619&item_id=10049732&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpandora%2Fcabinet%2F1001%2F260221.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a540952.499e878e.4a540953.6a60af2f/?me_id=1415408&item_id=10000115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fswitchbot%2Fcabinet%2F10069132%2Fimgrc0088540583.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a540c71.c3c62552.4a540c72.c3aa46b3/?me_id=1337588&item_id=11098809&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjennydesse%2Fcabinet%2F10511404%2Fme031jd.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a540ed7.34204853.4a540ed9.d033a8b2/?me_id=1419693&item_id=10003066&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsimple-style-r%2Fcabinet%2Fjishahin50%2F1925627.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49c76899.4a25041c.49c7689a.b1b5dfa9/?me_id=1384811&item_id=10001659&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonoworld%2Fcabinet%2Fbag1%2Fcompass1629253491.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a5414df.9175c70a.4a5414e0.bab7bf01/?me_id=1269553&item_id=14399178&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F8534%2F00000011770065_a01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント