最近、疲れが取れにくいと感じることはありませんか?未来の健康を守るカギは、「夜の過ごし方」にあります。本記事では、睡眠の質と自律神経バランスが心疾患や糖尿病リスクに与える影響をわかりやすく解説。さらに、HRV(心拍変動)の活用法や、ウェアラブルデバイスを使ったセルフチェック法も紹介します。忙しい日々でもすぐ実践できる具体策が満載。今日からできる未来への健康投資、始めてみませんか?

- イントロダクション

- 2.基礎知識|未来型健康管理:夜・睡眠・自律神経ケアの重要性を徹底解説

- 2-1 睡眠の質とは?体に与える本当の影響

- 2-2 自律神経とは?交感神経と副交感神経の役割

- 2-3 睡眠×自律神経が健康に与える影響

- 3.最新の未来の健康管理は“夜”に決まる?睡眠×自律神経の最前線トレンド

- 3-1 最近の研究や市場動向

- 3-2 ウェアラブルデバイスによる睡眠とHRVのモニタリング

- 3-3 海外・国内の最新研究と事例紹介

- 4.実践方法: 睡眠×自律神経を生活に取り入れる

- 4-1 質の高い睡眠を得るための具体策

- 4-2 自律神経を整える日中アクション

- 4-3 HRVモニタリングを活用したセルフチェック法

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 6.まとめ:未来の健康管理は“夜”に決まる?睡眠×自律神経の最前線

- 6-2 今すぐできるアクションリスト

- 6-3関連商品・サービスの紹介

イントロダクション

1-1 なぜ今「夜の健康管理」が注目されているのか?

夜、ふと「最近疲れが取れないな」と感じることはありませんか?

実は、私たちの健康は昼間の活動量よりも、夜の過ごし方で大きく左右されることが、近年の研究で明らかになっています。特に「自律神経」と「睡眠」の質が、将来の心疾患や糖尿病のリスクに直結するという事実は、もはや見逃せません。

1-2 本記事で得られるメリットとは?

この記事では、「夜の健康管理」をテーマに、自律神経と睡眠の関係性をわかりやすく解説。さらに、注目される**HRV(心拍変動)**の活用法や、最新のウェアラブルデバイスを使ったセルフチェック法まで紹介します。

忙しい現代人でも、すぐに実践できる方法をたっぷり盛り込んでいます。未来の健康を守るために、今日からできる第一歩を一緒に踏み出しましょう。

2.基礎知識|未来型健康管理:夜・睡眠・自律神経ケアの重要性を徹底解説

2-1 睡眠の質とは?体に与える本当の影響

夜ぐっすり眠れた日は、自然と体も心も軽く感じませんか?

それは、睡眠中に体が「修復モード」へと切り替わっているからです。

しかし、ただ長く眠ればいいわけではありません。重要なのは「睡眠の質」。

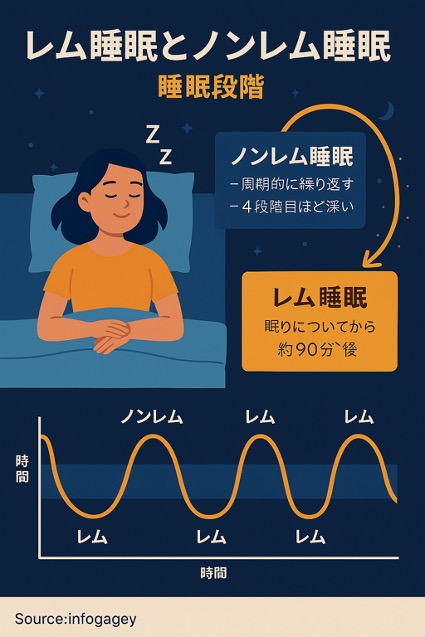

質の良い睡眠とは、深い眠り(ノンレム睡眠)と浅い眠り(レム睡眠)が適切にバランスされている状態を指します。

2-1-1 睡眠ステージと身体回復

睡眠には大きく分けて、**「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」**があります。

- ノンレム睡眠(特に深い段階)では、成長ホルモンが多く分泌され、細胞修復・免疫強化が進みます。

- 一方、ノンレム睡眠が不足すると、疲労感の蓄積、代謝異常、メンタル不調のリスクが高まります。

2-1-2 睡眠不足が引き起こす自律神経の乱れ

睡眠不足は、自律神経のバランスを大きく崩します。

本来、**日中は交感神経(活動モード)、夜は副交感神経(リラックスモード)**が主導するリズムが理想ですが、睡眠不足が続くとこの切り替えがうまくいかず、慢性的な交感神経優位=ストレス体質に。

これが高血圧、動脈硬化、さらには糖尿病などの生活習慣病リスクを高めていきます。

2-2 自律神経とは?交感神経と副交感神経の役割

2-2-1 自律神経バランスの重要性

私たちの体は、意識せずとも「呼吸」「心拍」「体温調整」などを24時間休みなく行っています。

これらをコントロールしているのが、自律神経と呼ばれる神経ネットワークです。

自律神経は大きく2つに分かれます。

- 交感神経:活動・緊張・興奮を司る(=昼間モード)

- 副交感神経:休息・回復・リラックスを司る(=夜間モード)

この2つがバランスよく切り替わることで、私たちは健康な状態を保っています。

昼間は交感神経が優位になり、夜は副交感神経が優位になる。これが自然なリズムです。

しかし現代社会では、仕事のストレス・夜更かし・スマホの光などがこのリズムを狂わせ、交感神経が夜も過剰に働き続ける状態が頻発しています。

これが、睡眠の質の低下や生活習慣病リスク増大の隠れた原因になっているのです。

✨ ポイント

自律神経のバランスは、「昼と夜の切り替え」が正常に行われることで初めて保たれる。

2-2-2 乱れる原因と現代人の生活習慣

自律神経のバランスが乱れる主な原因は、以下のような現代的な生活習慣にあります。

- 夜遅くまでのスマホ・PC作業(ブルーライトによる交感神経刺激)

- 過剰なカフェイン摂取(交感神経優位を持続)

- 慢性的なストレス(リラックスできず、副交感神経が働かない)

- 乱れた食事・運動・睡眠リズム

これらの影響で、

本来夜に副交感神経が優位になるべき時間帯にも交感神経がアクセルを踏み続けるような状態になりがちです。

その結果…

- 睡眠の質が低下し、日中もぼんやり

- 血圧・血糖コントロールが悪化

- 慢性疲労・メンタル不調のリスク増大

という負のスパイラルに陥る可能性があります。

この悪循環を断ち切るためには、

**「夜=副交感神経を優位にする習慣」**を意識的に取り入れることが、これからの健康管理において欠かせない視点となります。

2-3 睡眠×自律神経が健康に与える影響

2-3-1 心疾患・高血圧との関連

質の高い睡眠は、心臓と血管の健康を守る上で非常に重要な役割を果たしています。

睡眠中は、副交感神経が優位になり、

- 血圧が自然に下がる

- 心拍数が安定する

- 血管が修復・再生モードに入る

といった「回復プログラム」が作動します。

しかし、睡眠不足や浅い眠りが続くと、副交感神経の働きが弱まり、

夜間でも交感神経が活性化したままになりやすくなります。

この状態が続くと、

- 慢性的な血圧上昇

- 心拍数の異常増加

- 血管の弾力性低下

などが引き起こされ、

心筋梗塞や脳卒中といった重大な循環器疾患リスクが高まることが、数多くの研究で明らかになっています。

✨ ポイント

睡眠と自律神経バランスの乱れは、静かに心血管リスクを積み上げる「隠れた危険因子」。

2-3-2 糖尿病リスクとの関係性

睡眠と自律神経の乱れは、血糖コントロールにも深刻な影響を及ぼします。

通常、睡眠中に副交感神経が優位になることで、

- インスリン感受性(血糖を下げる力)が高まる

- 肝臓の糖産生が抑制される

といった、血糖バランスを整えるプロセスが進行します。

しかし睡眠の質が悪いと、副交感神経が十分に働かず、交感神経が優位な状態が続くため、

- インスリン抵抗性の悪化(血糖値が下がりにくくなる)

- 空腹時血糖の上昇

- 慢性的な血糖コントロール不良

といった現象が起こりやすくなります。

これが長期間積み重なると、

2型糖尿病やメタボリックシンドローム発症のリスクが飛躍的に高まるのです。

特に近年は、

「米国スタンフォード大学などの研究により、睡眠の質が悪い場合、糖尿病発症リスクが2倍以上になる可能性が示唆されています。」

夜の健康管理が血糖管理の新たなカギであることが注目されています。

3.最新の未来の健康管理は“夜”に決まる?睡眠×自律神経の最前線トレンド

3-1 最近の研究や市場動向

ここ数年、「夜の健康管理」に関する研究が急速に進んでいます。

特に注目されているのが、睡眠中の自律神経活動を可視化する技術。

スマートウォッチやウェアラブルデバイスの普及により、誰もが手軽に「夜の体調」をデータで把握できる時代になりました。

さらに、心拍変動(HRV)を使った健康リスク予測モデルも登場し、生活習慣病の早期予防に役立てられています。

3-1-1 HRVの測定方法と意義

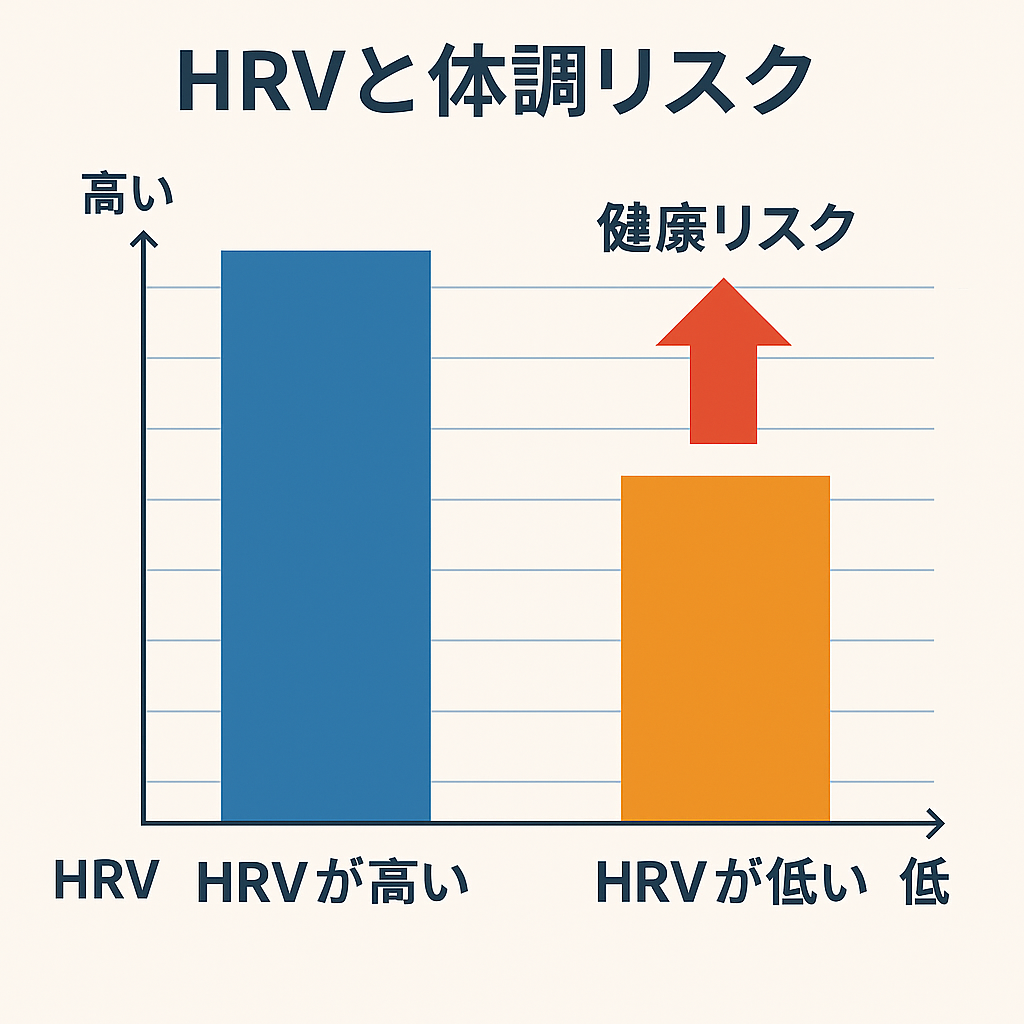

HRVとは、心拍の間隔の「揺らぎ」のこと。

ストレスが高いとこの揺らぎは小さくなり、リラックスしていると揺らぎが大きくなる性質があります。

HRVを測定することで、自律神経のバランス状態をリアルタイムに把握できるため、疲労・ストレス・回復度合いを客観的に評価する指標として注目されています。

3-1-2 HRV低下と疾患リスクの関係

最新研究では、HRVが低下している人は、心疾患・高血圧・糖尿病リスクが高まることが明らかになっています。

つまり、HRVのデータを毎日チェックすることで、将来の健康トラブルを未然に防ぐチャンスが広がるのです。

3-2 ウェアラブルデバイスによる睡眠とHRVのモニタリング

3-2-1 代表的なウェアラブル機器一覧

最近では、睡眠の質やHRV(心拍変動)を簡単にモニタリングできるウェアラブルデバイスが続々と登場しています。

これらのデバイスは、手軽に装着できる上、

- 睡眠ステージ(浅い眠り・深い眠り・レム睡眠)

- HRVスコア

- 睡眠中の心拍数・呼吸数

など、自律神経バランスの状態を可視化してくれます。

代表的な機種には、以下のようなものがあります。

| デバイス名 | 特徴 |

| Fitbit Charge 6 | 手首でHRV・睡眠・ストレスモニタリングが可能 |

| Oura Ring Gen3 | 指輪型で高精度の睡眠・HRVトラッキング |

| WHOOP 4.0 | 専用アプリで疲労度と回復度を徹底分析 |

| Apple Watch Ultra 2 | 総合ヘルスデータ管理+高精度HRV解析対応 |

これらのデバイスを活用することで、

「今夜の睡眠の質」や「自律神経のコンディション」をデータで把握できるようになります。

3-2-2 最新機器に見る機能比較と選び方

ウェアラブルデバイスを選ぶ際には、以下のポイントを押さえることが重要です。

- HRV測定精度

→ 医療用センサー搭載機種はより信頼性が高い - 睡眠ステージ解析の有無

→ ノンレム・レム睡眠のバランスも把握できるか - 装着感・デザイン

→ 毎日使うものなので、無理なく続けられるか - データ閲覧アプリの使いやすさ

→ ストレスなく記録・分析できるか

例えば、

- 総合管理をしたいなら→ Apple Watch Ultra 2

- 睡眠特化型なら→ Oura Ring Gen3

- コスパ重視なら→ Fitbit Charge 6やAmazfit Band 7

がおすすめです。

デバイスを単なる装着アイテムとせず、目的意識を持って選び・活用することが、未来の健康維持に直結します。

3-3 海外・国内の最新研究と事例紹介

3-3-1 海外の大規模研究結果

欧米を中心に、睡眠と自律神経(HRV)に関する大規模研究が相次いで発表されています。

例えば、アメリカのスタンフォード大学が発表した研究では、

「睡眠中のHRVが低い人は、10年以内に心疾患を発症するリスクが2.5倍に高まる」

という結果が出ています。

また、フィンランドのヘルシンキ大学による大規模調査では、

- 1週間にわたるHRVモニタリング

- 睡眠パターンの解析

を行った結果、HRVの低下が早期の糖尿病リスク上昇と強く関連していることが示されました。

これらのデータは、単なる「睡眠時間」だけでなく、

「睡眠の質」と「自律神経バランス」こそが未来の病気予防に直結することを裏付けています。

3-3-2 日本国内の健康管理トレンド

日本でも、睡眠と自律神経の科学的マネジメントに注目が集まっています。

例えば、

- 慶應義塾大学医学部では、「睡眠中HRVモニタリング×生活習慣病予防」の共同研究を推進。

- 東京大学発ベンチャーが、ウェアラブルデバイスとAIを活用した「ストレス早期検知システム」を開発。

- 経済産業省主導で、「睡眠・自律神経モニタリング」の医療・ヘルスケア実証事業が拡大中。

さらに民間レベルでも、

- 企業の健康経営プログラムに「睡眠HRV測定」を導入するケース

- 医療機関で「HRV検査付き人間ドック」がスタートする動き

などが加速しています。

日本でも、「夜の体調管理」が未来の健康・経済活動を支える重要テーマになりつつあるのです。

4.実践方法: 睡眠×自律神経を生活に取り入れる

4-1 質の高い睡眠を得るための具体策

毎晩の「眠りの質」が、未来の健康を左右します。

まずは、寝る前の習慣を見直すことから始めましょう。

4-1-1 就寝前のルーティンづくり

- 寝る90分前にぬるめのお風呂に浸かる

- スマホやパソコンのブルーライトをカットする

- リラックスできる音楽やアロマを取り入れる

これだけでも、副交感神経が優位になり、スムーズな入眠と深い睡眠に繋がります。

4-1-2 光・温度・音環境の最適化

- 寝室は暗く静かに

- 室温は20℃前後、湿度は50〜60%をキープ

- 遮音カーテンや加湿器を活用

環境を整えることは、睡眠の質を劇的に底上げする第一歩です。

4-2 自律神経を整える日中アクション

日中の過ごし方も、夜の健康状態に直結します。

4-2-1 朝散歩・太陽光の活用

- 起きたらすぐ太陽の光を浴びる

- 朝の軽いウォーキングで体内時計をリセット

これにより、夜のメラトニン分泌がスムーズになり、自然な眠気が訪れやすくなります。

4-2-2 呼吸法・マインドフルネス

- 1日5分の深呼吸タイムを取る

- 簡単な瞑想で頭と心をリセット

呼吸を整えるだけで、自律神経バランスが驚くほど安定します。

4-3 HRVモニタリングを活用したセルフチェック法

未来型健康管理では、数値を活用した体調モニタリングが重要な役割を果たします。

4-3-1 デバイスデータの読み解き方

- HRV値の変動を毎朝チェック

- 「疲れ」「ストレス」の兆候を数値で把握

HRVの低下が続いたら、意図的に休息を取るサインと捉えましょう。

4-3-2 異常値に気づくポイント

- 日常的なHRV平均値を把握する

- 急激な低下が続く場合は専門家へ相談

「何となく不調」になる前に気づけるのが、HRV活用の最大メリットです。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 睡眠データに一喜一憂しない

ウェアラブルデバイスで毎日データを取っていると、つい数値に振り回されがちです。

でも、健康づくりは短期的な数字ではなく、中長期的な傾向を見ることが大切です。

5-1-1 数値に囚われすぎるリスク

- 毎晩のHRVや睡眠スコアに一喜一憂しない

- 少し悪い日があっても焦らず、全体の流れを意識する

続けること自体が未来の健康資産になります。

5-2 ウェアラブル選びで陥りがちなミス

「高機能だからいい」「有名だから安心」…そんな理由で選んでいませんか?

5-2-1 自分に合わない機器を選んでしまう原因

- 操作性やアプリ連携が自分に合わない

- 必要ない機能にコストをかけすぎる

大切なのは、自分の生活スタイルにフィットするかどうかです。

5-3 自律神経ケアの続け方

理想を高く持ちすぎると、続かなくなることも。

5-3-1 短期で結果を求めない姿勢

- 体質改善には最低でも3〜6か月かかると考える

- 完璧を求めず、できたことを積み重ねる

6.まとめ:未来の健康管理は“夜”に決まる?睡眠×自律神経の最前線

6-1 記事の要点の振り返り

この記事では、睡眠の質と自律神経のバランスが、心疾患や糖尿病予防に直結することを解説しました。

さらに、**HRV(心拍変動)**という新たな健康指標や、ウェアラブル機器を活用したセルフケア方法も紹介しました。

「夜の過ごし方次第で、未来の健康リスクを最大50%以上低減できる──

そんなエビデンスも近年の複数研究(例:スタンフォード大学、慶應義塾大学)で示唆されています。

今日からできる具体策を、ぜひ実践してみましょう。」

6-2 今すぐできるアクションリスト

- 寝る前90分はリラックスタイムに切り替える

- 朝起きたら太陽光を浴びる習慣をつける

- HRVモニタリングを始め、日々の体調変化を意識する

小さな一歩から、未来の自分を守る新しい習慣を育てていきましょう。

※この内容が参考になったら、ぜひこの記事をSNSでシェアしてください!

さらに詳しく知りたい方は→【関連リンク】

▶︎ 糖尿病管理における運動療法の最前線|最新ガイドラインと実践のポイント

▶︎心臓リハは“運動×睡眠×腸活”の時代へ!〜睡眠と腸がカギ!心臓リハ最前線〜

6-3関連商品・サービスの紹介

6-3-1 おすすめウェアラブルデバイス

「毎日の体調を見える化したい」あなたへ。

まずは、手軽に使える人気のウェアラブルデバイスから始めませんか?

6-3-2 睡眠改善グッズの活用法

さらに睡眠環境を整えるなら、こちらもおすすめです。

▶︎【快眠サポート】音と光で誘う「Yogasleep スリープミー」

▶︎【寝室革命】温湿度センサー搭載「Dyson Pure Hot+Cool」

▶︎【リラックス重視】天然アロマディフューザー「MUJI 超音波アロマ」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798a76e.1ccb83d1.4798a76f.29f2f1de/?me_id=1418268&item_id=10001039&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk2-market%2Fcabinet%2Famayahoo%2F09560750%2F1428-001994.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798b317.2862f8a5.4798b318.86e72f10/?me_id=1423883&item_id=10010180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrend-tech%2Fcabinet%2Fitem%2F17%2F8908022329708_c0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798bcb4.6ae138f1.4798bcb5.f9fa5869/?me_id=1384677&item_id=10001444&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile-store%2Fcabinet%2Fproduct%2Fapple-watch-ultra-2%2Fzkst2347tt%2Fmain_01_a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798d12e.8d66df74.4798d12f.2f180190/?me_id=1391004&item_id=10000048&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvornado%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F20230120104621_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798d3b6.bcc66c2d.4798d3b7.d40c1906/?me_id=1420268&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshopch-r%2Fcabinet%2Fthumbnail1%2F2b%2F4000728179001-2b3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798d489.be798e9d.4798d48a.b5d4c727/?me_id=1385909&item_id=10004262&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujirushi-ryohin%2Fcabinet%2Fitem13%2F4550344554586.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント