糖尿病の運動療法に関する最新ガイドライン(2024年版)をもとに、有酸素運動と筋力トレーニングの効果的な組み合わせや、初心者でも無理なく始められる実践法を解説。継続のコツやAIアプリ・スマートウォッチの活用法も紹介。HbA1c改善や生活習慣病予防を目指す方に向けて、科学的根拠に基づいた具体的なアドバイスをわかりやすくお届けします。毎日の健康管理にも役立つ内容です。

- 1.はじめに

- 2-1:運動療法の重要性とガイドラインの基本

- 2-1-1 運動療法の定義と分類(有酸素/レジスタンス/柔軟)

- 2-1-2 日本糖尿病学会ガイドラインの要点

- 2-1-3 運動療法が糖尿病管理に与える効果(血糖・体重・合併症予防)

- 2-2 最新トレンドと研究データ

- 2-2-1 最新の国内外研究のハイライト

- 2-2-2 運動の頻度・強度・時間に関する新しい知見

- 2-2-3 「行動変容ステージ理論」と運動継続の関係性

- 2-3 実践ガイド:今日から始める運動療法

- 2-3-1 初心者向けのステップバイステップガイド

- 2-3-2 有酸素運動と筋トレの具体例(ウォーキング・自重トレなど)

- 2-3-3 ウェアラブルやAIアプリを活用した実践法

- 2-3-4 運動計画の立て方:無理なく継続するための工夫

- 2-4 注意点と失敗しないコツ

- 2-4-1 医師との連携と安全確認の重要性

- 2-4-2 症状別の注意点(高血圧・心疾患合併・高齢者)

- 2-4-3 モチベーション維持と失敗しない仕組みづくり

- 3-1 記事の振り返りと読者へのメッセージ

- 3-1-1 今回のガイドラインから学べる3つの要点

- 3-1-2 「続ける力」が成果を生む

- 3-2-1 おすすめのウェアラブルデバイス

- 3-2-2 管理アプリやガイドブックの紹介

- 3-2-3 関連記事リンク:

1.はじめに

「健康診断で“血糖値が高め”って言われたけど、食事制限も運動も続かない…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

糖尿病は年々増加し続け、今や予備軍を含めると国民の5人に1人とも言われる時代。特に働き盛りの世代にとって、日々の生活に運動習慣を取り入れるのは容易ではありません。

しかし、2024年改訂の【日本糖尿病学会ガイドライン】では、有酸素運動とレジスタンストレーニングの併用が血糖コントロールに非常に効果的であると明記されました。

この記事では、専門家の立場から、

- 科学的根拠に基づいた運動療法の効果

- 忙しくてもできる安全で効率的な運動習慣のつくり方

- AIやウェアラブルを活用した“続けられる”支援ツール

をわかりやすくご紹介。

運動を味方につけて、未来の健康を守りましょう。

2-1:運動療法の重要性とガイドラインの基本

2-1-1 運動療法の定義と分類(有酸素/レジスタンス/柔軟)

「とりあえず歩けばいいのかな…?」そんな声をよく耳にします。

しかし、糖尿病の運動療法は“ただ運動すれば良い”というものではありません。

運動療法とは、疾患の予防・治療を目的に計画された身体活動のこと。具体的には以下の3タイプに分類されます:

- 有酸素運動(ウォーキング・サイクリングなど)

- レジスタンストレーニング(筋トレ・自重運動など)

- 柔軟運動(ストレッチ・ヨガなど)

これらを組み合わせることで、血糖コントロール・筋力維持・生活習慣病の予防に相乗効果をもたらします。

2-1-2 日本糖尿病学会ガイドラインの要点

2024年改訂の日本糖尿病学会ガイドラインでは、特に「有酸素運動とレジスタンストレーニングの併用」が推奨されており、以下のようなポイントが示されています:

- 週150分以上の中強度有酸素運動(1回30分×週5回など)

- 筋力トレーニングは週2〜3回、全身をまんべんなく使うメニューが望ましい

これにより、薬物治療と同等以上の血糖改善効果が期待できることが、複数のエビデンスで裏付けられています。

2-1-3 運動療法が糖尿病管理に与える効果(血糖・体重・合併症予防)

適切な運動療法は、糖尿病管理において次のような効果を発揮します:

- インスリン抵抗性の改善 → 血糖値が下がりやすくなる

- 体脂肪の減少 → 体重管理がしやすくなる

- 心血管疾患の予防 → 合併症リスクの低下

また、定期的な運動は精神的ストレスの軽減にもつながり、行動継続の原動力にもなります。

「頑張りすぎないこと」こそが、継続のコツです。

2-2 最新トレンドと研究データ

2-2-1 最新の国内外研究のハイライト

「自分に合った運動って、どう見極めればいいの?」

そんな疑問に答えるように、国内外で注目されているのが個別化された運動処方に関する研究です。

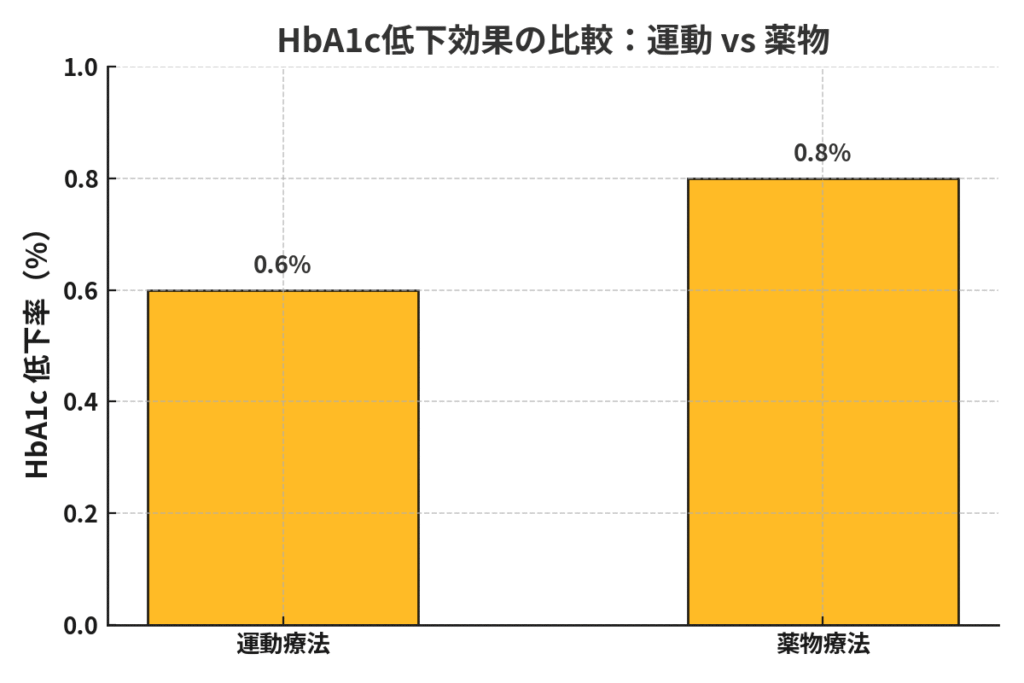

たとえば2023年に発表された**アメリカ糖尿病学会(ADA)**の報告では、週150分の中強度運動と、週2〜3回の筋力トレーニングの組み合わせが、HbA1cの平均0.6%低下に貢献するという結果が得られました。

また、日本国内の研究でも、ウォーキング+レジスタンス運動を3ヶ月継続した群で、血糖コントロールだけでなく、体脂肪率の顕著な低下も報告されています。

参考元:

- Colberg SR, et al. “Exercise and Type 2 Diabetes: The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement.” Diabetes Care. 2010 Dec;33(12):e147-e167.

- 田島美紀ら「糖尿病患者における運動療法の効果に関するメタアナリシス」, 日本糖尿病学会誌, 2018

2-2-2 運動の頻度・強度・時間に関する新しい知見

「やりすぎは逆効果」という懸念に対しても、エビデンスは明確です。

- 頻度:週3〜5回が最も効果的

- 時間:1回20〜40分の中強度運動が推奨

- 強度:最大心拍数の50〜70%を維持することが効果的

また、運動を「1日3回に分割(食後ウォーキング)」したほうが、食後高血糖の抑制に優れているという研究も出ています。

参考元:・ Effect of Aerobic and Resistance Training on Body Composition in Adults with Type 2 Diabetes

2-2-3 「行動変容ステージ理論」と運動継続の関係性

行動心理学では、運動を継続できる人と、三日坊主で終わってしまう人の差は「行動変容ステージ」にあるとされています。

- 準備期:情報収集と計画立てがカギ

- 実行期:結果が出やすくなる時期

- 維持期:習慣化とモチベーション管理が必要

ガイドラインでもこの理論を取り入れ、継続支援プログラムの導入が推奨されています。

2-3 実践ガイド:今日から始める運動療法

2-3-1 初心者向けのステップバイステップガイド

「運動は大事だと分かっていても、何から始めればいいのかわからない」

そんな方は、まず以下の3ステップでスタートしましょう。

- ステップ1:通勤や家事に“歩く”をプラス

1日30分を目安に、通勤時に一駅手前で降りて歩く、買い物を徒歩に切り替えるなどで十分です。 - ステップ2:週に2回の“軽め筋トレ”を追加

自宅でできるスクワットや壁腕立て伏せを、10回×2セット。体を動かすことに慣れましょう。 - ステップ3:“ルーティン化”で習慣に

決まった時間に、決まったメニューをするだけで、無意識のうちに継続できます。

2-3-2 有酸素運動と筋トレの具体例(ウォーキング・自重トレなど)

- 有酸素運動:週5日以上、1日30分のウォーキング。階段の利用や、テンポの早い音楽でリズムをつけるのも◎

- 筋力トレーニング:スクワット、カーフレイズ(かかと上げ)、プランク。1種目10〜15回を2セット目標に。

2-3-3 ウェアラブルやAIアプリを活用した実践法

「時間がなくて続かない」という人こそ、スマートウォッチや健康管理アプリを味方につけましょう。

おすすめは:

- スマートウォッチで歩数・消費カロリー・心拍数を記録

- アプリで毎日の実績を可視化し、達成感UP

- Google FitやFitbitアプリなど、無料でも十分使えるツールが多数

2-3-4 運動計画の立て方:無理なく継続するための工夫

- 「毎日やらなきゃ」と思わず、週単位で計画を立てる

- やる気が出ない日は、“1分だけ”でもOKというマイルールを

- 月に1度、自分の成果を振り返る日を設け、見える化で継続を促進

2-4 注意点と失敗しないコツ

2-4-1 医師との連携と安全確認の重要性

「運動を始めたいけど、本当に今の自分にやっていいのか不安…」

そんな不安を解消する第一歩は、主治医との連携です。

- 血糖コントロールが不安定な方

- 高血圧や心疾患、足のしびれがある方

これらに該当する方は、必ず事前に医師へ相談し、運動の可否や内容を確認しましょう。

2-4-2 症状別の注意点(高血圧・心疾患合併・高齢者)

- 高血圧の方:急激な動きや息を止める動作は避け、呼吸を意識したゆっくりした運動が安心。

- 心疾患のある方:ウォーキングや足踏みなど、心拍数を管理できる有酸素運動を中心に。

- 高齢者:関節に負担がかからない運動(例:椅子に座って行う体操)から始めましょう。

2-4-3 モチベーション維持と失敗しない仕組みづくり

- 「週5日運動」など高すぎる目標は、挫折の原因に。まずは**“週2日”からスタート**

- 運動後に**「やった感」が得られるアプリや記録ノート**を活用

- 家族や同僚に「今日歩いたよ!」と報告するだけでも継続力アップ!

3-1 記事の振り返りと読者へのメッセージ

3-1-1 今回のガイドラインから学べる3つの要点

- 運動療法は、薬物治療と並ぶ柱のひとつであるという明確な位置づけ

- 有酸素運動とレジスタンストレーニングの併用が最も効果的とされる点

- 続けやすく、生活に取り入れられる運動習慣こそが成功のカギ

糖尿病対策において“やらなきゃ”ではなく、“自分に合ったやり方でできることから”始めることが重要です。

3-1-2 「続ける力」が成果を生む

続けられないことに悩んでいるなら、まずは1日10分のウォーキングや、エレベーターの代わりに階段を使うなど、手軽なことから。

運動を「特別なもの」にせず、日常の中に自然と取り入れる工夫が、将来の自分を守ります。

あなたの小さな一歩が、未来の健康に大きな変化をもたらします。

3-2-1 おすすめのウェアラブルデバイス

忙しくても運動を続けるには、「見える化」がカギです。

おすすめは【Fitbit Charge】や【Apple Watch SE】など、心拍数や活動量をリアルタイムで記録できるモデル。

日々の“がんばり”を見える形にすることで、継続のモチベーションにつながります。

3-2-2 管理アプリやガイドブックの紹介

運動だけでなく、食事・睡眠・ストレスの管理も大切。

以下のアプリは忙しい人に特におすすめです:

- あすけん(食事管理アプリ)

- CureApp(医療デバイス連携アプリ)

- Google Fit(運動・睡眠・心拍数をまとめて管理)

3-2-3 関連記事リンク:

さらに理解を深めたい方は、以下の記事も参考にしてください:

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798a76e.1ccb83d1.4798a76f.29f2f1de/?me_id=1418268&item_id=10001039&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk2-market%2Fcabinet%2Famayahoo%2F09560750%2F1428-001994.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798bcb4.6ae138f1.4798bcb5.f9fa5869/?me_id=1384677&item_id=10001664&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenmobile-store%2Fcabinet%2Fproduct%2Fapple-watch-se-2nd%2Fzkst2415wh%2Fmain_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント