- 心臓リハは“運動だけ”じゃない!睡眠と腸活を組み合わせた最新ケア法を専門家が解説。再発予防に効く実践法を紹介!

- 1-1 なぜ今「運動×睡眠×腸活」なのか?

- 1-2 このテーマが読者にもたらす価値

- 2.基礎知識:心臓リハは“運動×睡眠×腸活”の時代へ!とは?

- 2-1 心臓リハビリテーションの基本

- 2-2 睡眠と腸内環境が心臓に与える影響

- 3.最新トレンド:心臓リハにおける“運動×睡眠×腸活”の重要性

- 3-1 海外・国内の研究事例と統計データ

- 3-2 注目される専門家の見解・ガイドライン動向

- 4.実践ガイド:今日から始める“運動×睡眠×腸活”

- 4-1 運動:心臓に優しいおすすめプログラム

- 4-2 睡眠:深い眠りを得る習慣とコツ

- 4-3 腸活:腸内環境を整える食習慣と栄養素

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-1よくある落とし穴と改善策

- 5-2 成功に導くための継続ポイント

- 6.最後に:あなたの“心臓リハスタイル”をアップデートしよう

- 6-1 要点のまとめと振り返り

- 6-2 今日からできる行動の提案

心臓リハは“運動だけ”じゃない!睡眠と腸活を組み合わせた最新ケア法を専門家が解説。再発予防に効く実践法を紹介!

1-1 なぜ今「運動×睡眠×腸活」なのか?

1-1-1 現代の生活習慣病と心臓リハの変化

心臓リハビリの現場では、「運動療法を中心としたケア」に限界を感じる声が増えています。実際に臨床の場では、運動だけでは体調が安定しない患者さんや、再発リスクが下がらないケースも少なくありません。生活者の視点に立てば、「疲れが取れない」「便通が不安定」「眠りが浅い」といった日常の小さな不調が、知らず知らずのうちに心臓に負担をかけているのです。

そこで注目されているのが、「運動×睡眠×腸活」という統合的アプローチ。これら3要素を組み合わせることで、心機能だけでなく、自律神経や代謝機能にも好影響を与え、より包括的な再発予防・健康維持につながります。本記事では、その理由と実践方法を、専門的な視点と生活者目線の両方から解説します。

1-1-2 従来の「運動中心」からのシフト

従来の心臓リハビリでは、運動が主軸とされてきました。しかし近年、実践する患者さんの声から「運動だけでは体調が整わない」「睡眠の質が悪いと運動も続かない」「便秘がちで疲労感が抜けない」などの悩みが多く寄せられています。

医療者の立場からも、これらは交感神経の過活動や慢性炎症、腸内環境の乱れに由来する可能性があり、心血管イベントの再発リスクにも影響を与えることがわかってきました。心臓リハの新たな潮流として、日常の体調管理や生活習慣全体を捉える“統合型のケア”が求められています。

1-2 このテーマが読者にもたらす価値

1-2-1 成果を最大化するための新視点

医療現場では、リハビリの成果を出すためには“続けられること”が何より重要とされています。一方、生活者の視点では、「効果を感じられない」「日々の生活が忙しい」「運動だけだと続かない」といったリアルな課題が存在します。

運動×睡眠×腸活という三位一体のアプローチは、こうした壁を乗り越える鍵になります。たとえば、腸内環境が整うことで睡眠の質が改善し、その結果、翌日の運動も楽になる──というように、要素が相互に作用して好循環を生み出します。これが「成果を最大化する新視点」の正体です。

1-2-2 「予防」と「再発防止」の両立

心臓病の予防と再発防止には、医療的エビデンスに基づいた戦略と、実生活に根差した実践可能性の両立が欠かせません。医療者が推奨する運動や食事指導も、生活者の現実に合っていなければ継続は困難です。

その点、運動・睡眠・腸活という3つの柱は、日々の暮らしに自然に取り入れやすい内容です。腸に優しい食材を一品加える、寝る前のスマホ時間を短くする、階段を使う回数を増やす──こうした小さな工夫の積み重ねが、心臓の健康を支える土台となります。この記事では、そうした“両立できる予防法”を、具体的に紹介していきます。

2.基礎知識:心臓リハは“運動×睡眠×腸活”の時代へ!とは?

2-1 心臓リハビリテーションの基本

2-1-1 心疾患と運動療法の関係

心疾患の再発を防ぐための心臓リハビリは、かつて“有酸素運動を中心とした療法”として確立されました。これは医学的に確かなエビデンスがあり、今も基本となる柱です。しかし、生活者の感覚として「歩いても息が切れる」「通院リハだけでは続かない」といった声が少なくありません。

医療者の立場でも、運動だけに頼ったリハでは個人差への対応が難しく、効果が限定的になりがちです。そこで、運動に加えて“内側の調整”──すなわち睡眠や腸活も含めた統合ケアの重要性が高まっているのです。

2-1-2 標準的な心臓リハの構成要素

心臓リハは現在、以下のような5つの柱で構成されています:

- 運動療法(有酸素運動・筋トレ)

- 生活習慣指導(食事・睡眠・禁煙など)

- 薬物療法の理解と服薬管理

- 心理社会的支援(ストレス対応など)

- 定期的評価と個別プログラムの調整

2-2 睡眠と腸内環境が心臓に与える影響

2-2-1 睡眠の質が心臓に与える科学的知見

夜しっかり眠れた日は心も体も軽くなる──これは多くの人が感じる体感ですが、医学的にも裏付けがあります。睡眠中は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が下がることで心臓が休息できます。

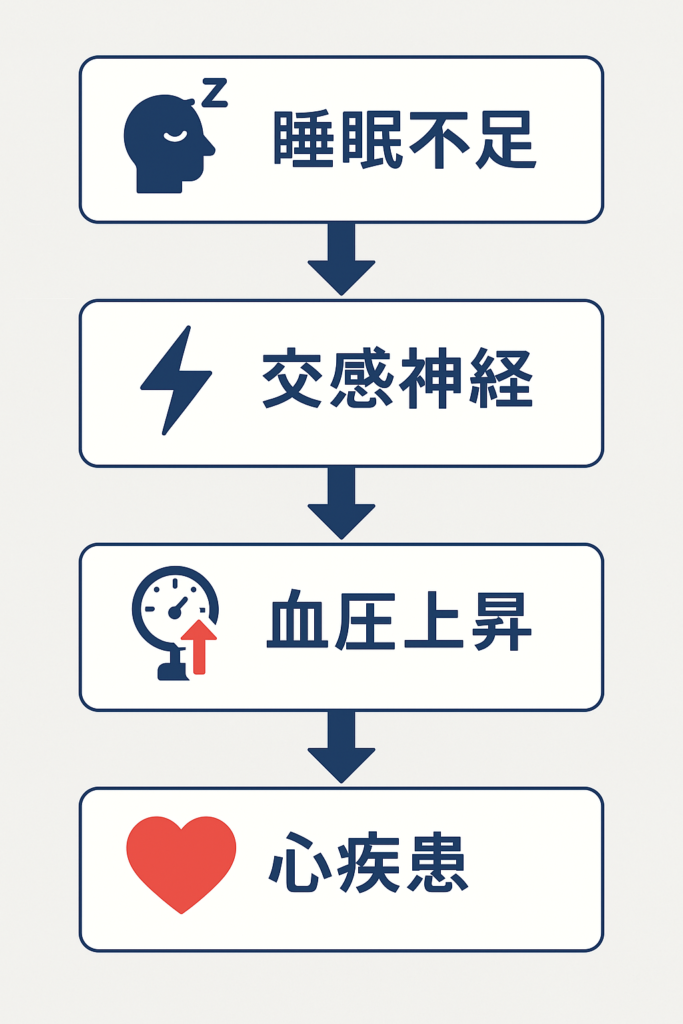

医療者の視点では、睡眠不足や質の悪さは交感神経の過剰活動を招き、動脈硬化や高血圧、不整脈のリスクを高めるとされています。生活者としては「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」などの悩みが日常に潜み、気づかぬうちに心臓に負担をかけている可能性があります。

出典:Liu et al., Sleep Duration and Risk of Cardiovascular Disease, JACC, 2019

このグラフは、7〜8時間の睡眠が心疾患リスクを最も低く保ち、短すぎても長すぎてもリスクが上昇することを示唆しています。

このように、睡眠は“ただの休息”ではなく、“心臓にとってのケア時間”でもあるのです。

2-2-2 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)と心血管リスク

「腸の調子が悪いと体が重い」──そんな日常の不調が、実は心血管系の健康ともつながっているとしたら驚きではないでしょうか?

医療の分野では、腸内環境の乱れが炎症性サイトカインの増加を引き起こし、それが動脈硬化や高血圧に結びつくという研究結果が相次いでいます。特に注目されているのが、腸内細菌由来のTMAO(トリメチルアミン-N-オキシド)という物質で、これが高いと心疾患の発症率が上がるとされています。

一方、生活者にとっては「最近お腹が張る」「便通が乱れやすい」といった変化が心臓のサインであるとは考えにくいかもしれません。だからこそ、腸を整えることが“血管を守る”第一歩であるという理解が今後のセルフケアに不可欠なのです。

3.最新トレンド:心臓リハにおける“運動×睡眠×腸活”の重要性

3-1 海外・国内の研究事例と統計データ

医療者の立場から見ると、近年の心臓リハにおいて「運動・睡眠・腸活」を組み合わせた介入が心機能やQOL(生活の質)改善に寄与するという報告が増えています。たとえば、海外のランダム化比較試験では、腸活+運動介入群で心血管イベントの発生率が有意に低下したというデータもあります。

一方、生活者の実感として「運動だけより、睡眠の質や腸の調子も良くなった方が身体がラク」という感覚は共通しており、日常生活における改善の実感とエビデンスがリンクし始めているのが現状です。データと体感、両方が一致することで、より信頼できる健康習慣として広まりつつあります。

3-2 注目される専門家の見解・ガイドライン動向

医療ガイドラインの世界でも、「運動×睡眠×腸活」の視点は徐々に取り入れられつつあります。たとえば欧州心臓病学会(ESC)や米国心臓協会(AHA)の近年の推奨では、従来の運動療法に加えて、ストレス管理・睡眠の質改善・腸内フローラの調整が心疾患予防に有効とする記述が強化されています。

日本の循環器系学会でも、生活習慣全体を包括的に捉えるアプローチの重要性が提言されるようになりました。こうした動きは、エビデンスだけでなく「現場での実感」や「患者の声」といった生活者視点を取り込んでいることが背景にあります。

今後、医療者も生活者も“共に取り組めるリハビリ”の形をつくるためには、このような最新の動向を知り、実生活へどう落とし込むかを意識することが鍵となるでしょう。

4.実践ガイド:今日から始める“運動×睡眠×腸活”

4-1 運動:心臓に優しいおすすめプログラム

多くの患者さんにとって、「運動が必要なのは分かっていても、何をどう始めれば良いか分からない」というのが本音ではないでしょうか。医療者としても、無理をせず継続できることを重視しています。

心臓リハで最も基本となるのは、毎日10分からの有酸素運動。ウォーキング、自転車こぎ、椅子に座った足踏み運動など、自宅でも取り組める方法を提案しています。生活者目線では「時間がない」「疲れる」という声もありますが、短時間でも習慣化することが大切です。

少しずつ体が動かしやすくなる実感が、心臓リハの第一歩につながります。

4-2 睡眠:深い眠りを得る習慣とコツ

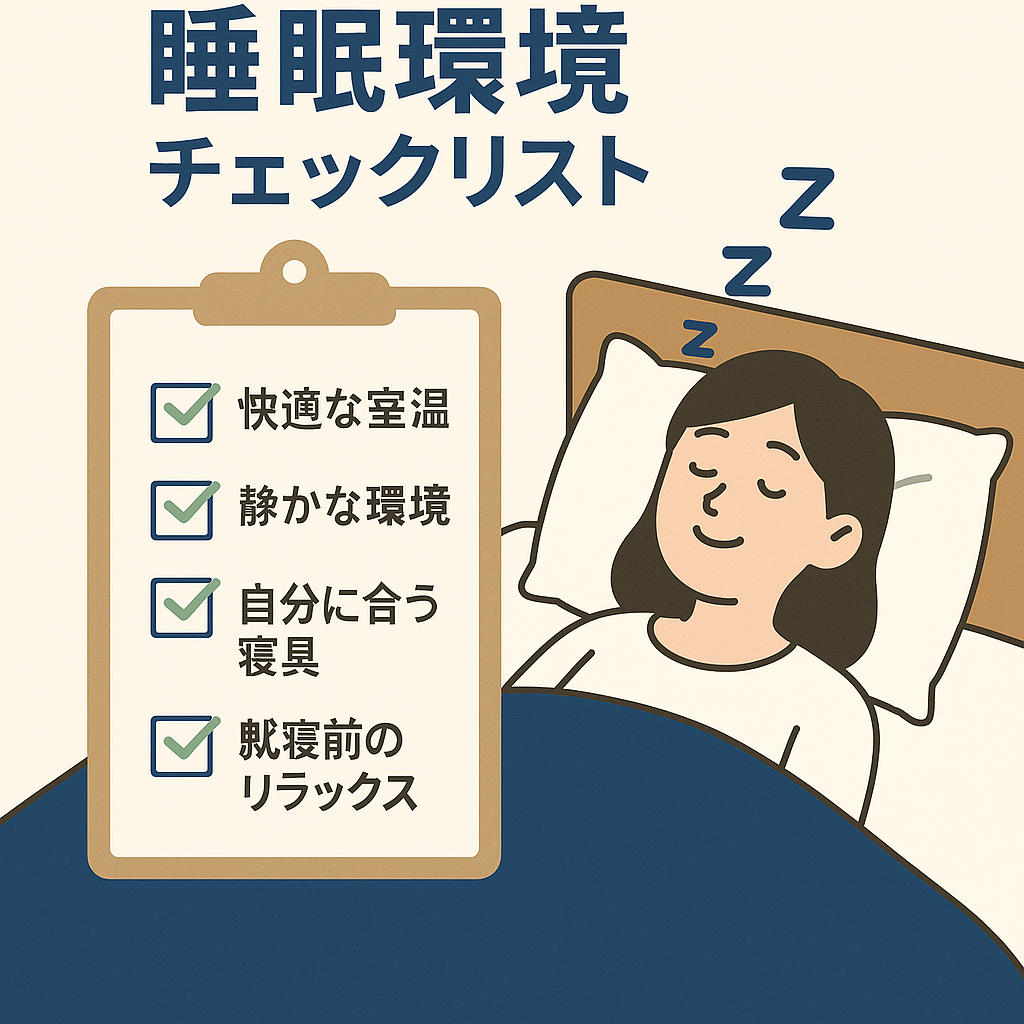

睡眠の質を上げたいと願っていても、「何を変えれば良いか分からない」「眠る前にスマホをいじってしまう」といった声はよく耳にします。実際、医療者としては、睡眠不足が心臓に与える影響を重く見ており、生活習慣全体を見直すことが推奨されています。

たとえば、毎朝決まった時間に起きて太陽光を浴びる、夜はテレビやスマホを早めに切る、寝室の温度・湿度を整えるといった基本が、実は非常に効果的です。生活者にとっても、習慣を少し変えるだけで翌朝の体調が劇的に変わるという実感を得やすく、「できそうなことから始める」ことが成功のカギとなります。

4-3 腸活:腸内環境を整える食習慣と栄養素

腸活という言葉は広まっていますが、「何を食べればよいのか迷う」「ヨーグルトを食べていれば安心」と誤解されているケースも多くあります。そこで、医療者の視点では、腸内細菌の多様性とバランスが重要であり、発酵食品や食物繊維を継続的に摂取することが推奨されています。

生活者にとっては、日々の食事にちょっとした工夫を加えるだけでも腸活は可能です。たとえば、朝食にヨーグルトとバナナを組み合わせる、味噌汁や納豆を毎日の食卓に加える、玄米やオートミールを選ぶといった「できる範囲での置き換え」から始めるとよいでしょう。

また、食事だけで補えない場合には、医師や管理栄養士の指導のもとでプロバイオティクスやプレバイオティクスのサプリを活用する選択肢もあります。腸を整えることは、日々の元気を支え、心臓への優しさにもつながるのです。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1よくある落とし穴と改善策

心臓リハを実践する中でよくあるのが、「運動しすぎて逆に体調を崩す」「腸活や睡眠改善を自己流で試し、効果が出ない」といったケースです。医療者の立場からは、特に心疾患の既往がある方にとって、“やりすぎ”や“誤解”は大きなリスクとなり得るため、適切な知識に基づいた実践が不可欠だと考えられます。

たとえば、運動は息が切れず軽い会話ができる程度が理想ですし、腸活も「ヨーグルトだけで十分」という思い込みでは効果が限定的になります。生活者の側でも、テレビやSNSで得た断片的な情報をうのみにせず、信頼できる情報源に基づいて、まずは「基本を丁寧に」実践する姿勢が重要です。

「続けられる」「無理なく実践できる」範囲で習慣を見直すことで、失敗を避けながら効果を実感しやすくなります。

5-2 成功に導くための継続ポイント

どんなに良い方法でも、「続けられなければ意味がない」──これは医療者も生活者も共通して抱える悩みです。心臓リハを含む健康習慣は、継続できて初めて効果が現れます。

医療現場では、継続のために「記録をつける」「仲間と励まし合う」「定期的に専門家と振り返る」などが推奨されています。さらに、生活者の立場では、スマートウォッチやアプリを使って運動量や睡眠の質を“見える化”することで、やる気が続きやすくなります。

また、「1日サボっても明日取り戻せばOK」といった柔軟な心持ちも大切です。完璧を求めるよりも、7割の完成を目指してコツコツ続ける。その積み重ねが、心臓を守る強い習慣になります。

6.最後に:あなたの“心臓リハスタイル”をアップデートしよう

6-1 要点のまとめと振り返り

本記事では、心臓リハビリの新たな方向性として、「運動」「睡眠」「腸活」という3つの柱を中心に据えた統合的なアプローチを紹介しました。

医療者としては、エビデンスに基づいた多面的な生活習慣改善が、心疾患の予防や再発リスクの軽減につながると強調しています。一方で生活者の立場では、「取り入れやすい工夫」や「無理のない習慣化」が成功のカギであり、どちらの視点も大切です。

運動は“ほどほど”でいい、睡眠は“整えること”が大事、腸活は“ちょっとの意識”が結果に繋がる。こうした小さな変化を積み重ねることが、未来の心臓を守る「自分だけのリハビリスタイル」につながります。

6-2 今日からできる行動の提案

あなたの心臓を守る第一歩は、“今の自分の生活を知ること”から始まります。以下の3つの行動から、まずはできることを一つだけ選んで始めてみませんか?

- ✅ 【セルフチェック】今日の睡眠時間・食事内容・運動量を記録してみましょう。

- ✅ 【道具を活用】スマートウォッチや腸活サプリを活用して、楽に続けられる工夫をしてみましょう。

- ✅ 【情報収集】自分に合った心臓ケアを深めたい方は、関連記事や医療者監修のガイドを読んでみましょう。

どれも“特別なこと”ではありませんが、「続ける仕組み」を整えることで、心臓に優しい習慣があなたの毎日に根付いていきます。

コメント