水分摂取を“見える化”して、CKD・心不全の自己管理をスマートに進化させよう

腎臓病や心不全の水分管理をスマートに。IoT対応の水筒やアプリ連携で、飲水量を見える化し、自己管理の負担を軽減する最新ガイド。

- 1.はじめに:その水分補給、腎臓に合ってますか?

- 1-1 記事の概要と読者へのメリット

- 1-2 よくある悩みとその背景

- 2.腎臓病・心不全と水分管理の基礎知識|スマート水筒で変わる自己管理法

- 2-1 CKD・心不全と水分摂取の基本ルール

- 2-2 自己管理の難しさと現状の課題

- 3.最新トレンド:スマート水分管理ボトルの進化

- 3-1 スマートボトルとは何か?

- 3-2 海外発の注目商品と人気モデル

- 4.実践ガイド:生活に取り入れるステップ

- 4-1 スマート水筒の選び方

- 4-2 活用ステップ:導入から習慣化まで

- 4-3 高齢者や家族のサポート活用術

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-2 続けるための習慣化テクニック

- 6.まとめ:水分管理×スマートボトルで変わる腎臓ケアの未来

- 6-1 記事のポイントまとめ

1.はじめに:その水分補給、腎臓に合ってますか?

✅毎日の「飲み方」で、未来の腎臓が変わる

1-1 記事の概要と読者へのメリット

「水は大事」ってわかっているけど、どれくらい飲めばいいのか分からない…

そんな悩みを抱えていませんか? 特に腎臓に不安を感じていたり、心不全の診断を受けていた方にとっては、水分補給ひとつとっても「迷い」がつきものです。

このブログ記事では、水分管理に役立つ“スマート水筒”の最新事情をお届けします。

スマホと連携して“飲み忘れ”を防ぎ、AIで最適なタイミングを教えてくれる――そんな未来の飲み方が、いま現実になっています。

私、**WellTaka**は、循環器リハビリを専門とする理学療法士として、心不全や腎臓病の方々と10年以上向き合ってきました。

だからこそ伝えたいのです。

「飲む量だけでなく、飲むタイミングと“習慣化”が、腎臓のケアに直結する」ということを。

1-2 よくある悩みとその背景

- 1-2-1「今日はどれくらい飲んだっけ?」と自分でもわからなくなる

- 1-2-2 飲みすぎてむくみが出たり、飲み忘れて脱水気味に…そんな経験、ありませんか?

このような“水分ジレンマ”をテクノロジーで解決する方法を、専門家の視点から解説していきます。

2.腎臓病・心不全と水分管理の基礎知識|スマート水筒で変わる自己管理法

✅医療の現場でも注目される“見える水分管理

2-1 CKD・心不全と水分摂取の基本ルール

2-1-1 腎臓病ステージ別の水分摂取の考え方

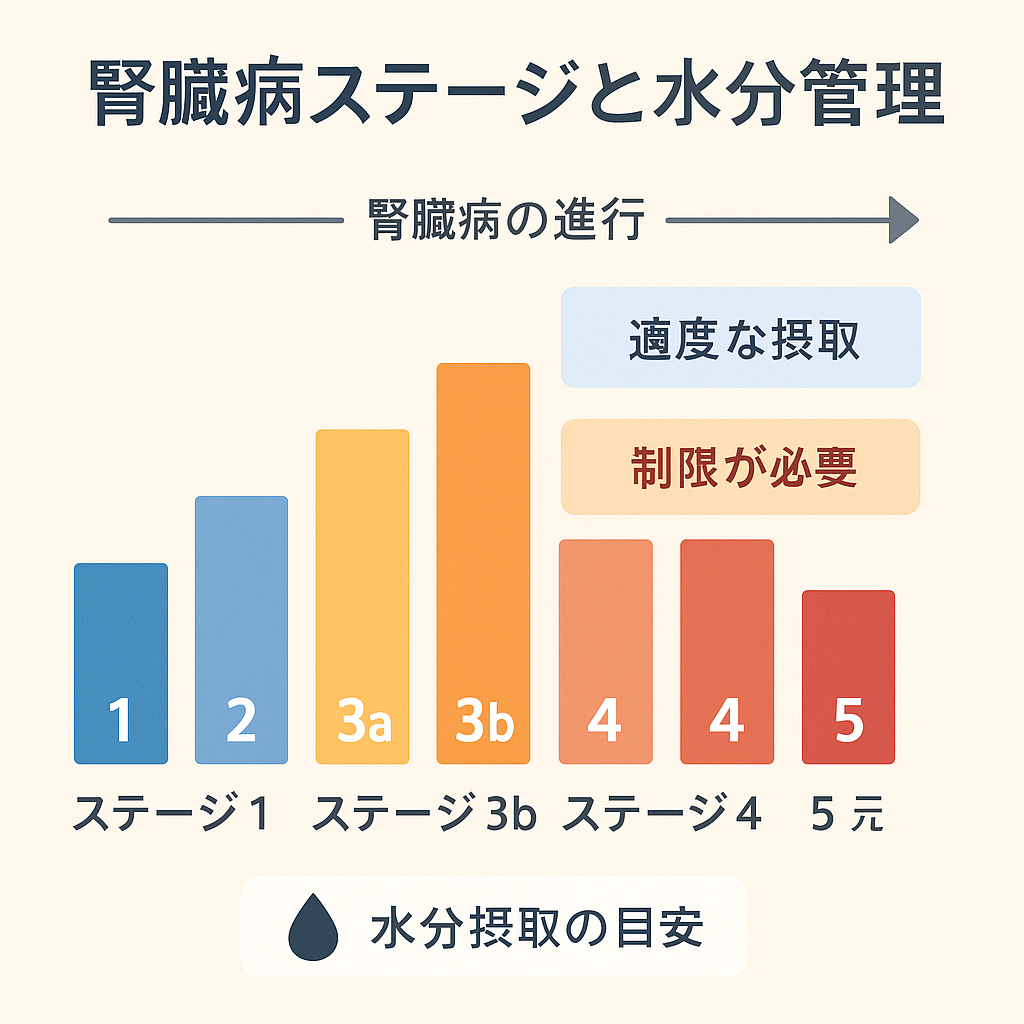

慢性腎臓病(CKD)は、進行ステージごとに水分摂取の管理方法が異なります。

特にステージ3b以降では、「尿が出ているかどうか」が重要な判断材料となります。

医療現場ではこれまで、体重変化・尿量・むくみ(浮腫)の所見をもとに、看護師や理学療法士が指導してきました。

しかし近年では、“自分で数値を把握する”ことの重要性が高まり、スマートボトルの活用が注目されています。

2-1-2 心不全患者にとっての「1日の適正水分量」

心不全の患者さんに対しては、「水分制限」と「ナトリウム制限」がよく知られています。

心臓のポンプ機能が低下しているため、**体に水分がたまってしまう状態(うっ血)**を防ぐ必要があります。

医療現場では、体重の増減(目安として+1〜1.5kg以上)を水分蓄積のリスク指標とすることがあります。個別の判断は、医師や医療スタッフの指導に従うことが重要です。

しかし、在宅ではその精度が落ちるため、“毎日の飲水量がリアルタイムでわかる”スマートボトルの活用が医療安全にもつながるのです。

📌 WellTakaからの提言:

「“自己管理ツール”としての水分ボトル(HidrateSparkやUllaといった製品)は、医療機器ではなく、生活支援ツールに分類されます。

医師やリハビリスタッフの指導のもとで、**“自己管理の補助”として使うことが推奨される場面もあります。

※本記事は医療行為の代替を推奨するものではありません。必ず医師にご相談ください。

✅ “わかってるけど続かない”…その壁、あなたも感じていませんか?

2-2 自己管理の難しさと現状の課題

2-2-1 手書き記録や自己感覚の限界

「水分管理が大事なのは分かってる。でも、毎日きっちり記録なんてムリ…」

これは、実際に私が現場でよく聞く声です。

水分を飲んだ量をメモ帳や記録表に書く方法は、手軽に見えて続けにくいのが現実。

仕事や家事、介護で忙しい中で「1杯ごとに書く」ことがストレスになってしまい、数日でやめてしまったという方も少なくありません。

また、「感覚的に今日はたくさん飲んだ気がする」という自己判断が、実際には足りていなかったり、逆に過剰になっていたりすることも。

💬 WellTakaのひとこと:

「記録の継続こそが自己管理のカギ。だからこそ、手間なく自然に記録できる“見える化ツール”の存在が重要なんです。」

2-2-2 飲水量と体調の“因果関係”が見えにくい理由

体調が悪くなったとき、「飲みすぎ?それとも足りなかった?」と考える方は多いはず。

でも実際は、前日の飲水量と今のむくみ・血圧・だるさなどの関係性がすぐに結びつかないのがほとんどです。

スマートボトルが**“飲んだ時間・量・タイミング”を自動記録し、グラフ化する機能を持つことで、

「この時間帯に飲みすぎるとむくむな」「夜に足りてないかも」といった自己分析ができるようになります。**

3.最新トレンド:スマート水分管理ボトルの進化

✅「気づいたら飲み忘れていた…」そんな毎日を変えるテクノロジー

3-1 スマートボトルとは何か?

3-1-1 IoT連動・アプリ管理・アラート通知の特徴

「今日はちゃんと水を飲んだかな…?」

そんな日常の“うっかり”を、スマートにサポートしてくれるのが**スマート水分管理ボトル(IoT水筒)**です。

これまで水分補給といえば、「喉が渇いたときに飲む」が当たり前でしたが、

スマートボトルは**“飲むべきタイミング”をあなたに教えてくれる“パーソナル飲水ナビ”**。

スマホアプリと連携し、

- 飲水量をリアルタイムで記録

- 時間ごとの目標達成率を表示

- 一定時間飲んでいないときはLEDやバイブでやさしく通知

まるで“体の声”を代弁してくれるような存在です。

💬 WellTakaのひとこと:

「患者さんから『通知が来たおかげで忘れずに飲めた』という声が本当に多いです。テクノロジーが“やさしい声かけ役”になってくれる感覚ですね。」

3-1-2 AIとセンサーで最適な飲水タイミングを提案

ただのアラーム付き水筒と思ったら大間違い。

最新のスマートボトルは、AIとセンサー技術を活用し、“あなたの体と行動パターン”に合わせて飲水タイミングを最適化してくれるのです。

たとえば:

- 日中の活動量が多ければ、水分摂取の必要性が増す

- 室温・湿度の変化によって脱水リスクを先読み

- 心拍データや歩数データと連動して、**“運動後に通知を出す”**といった機能も

まさに、“状況に応じた飲み方”をサポートしてくれる相棒のような存在です。

また、CKDや心不全のように「飲みすぎてもダメ、足りなくてもダメ」というバランス管理が必要な方にとって、

“個別に最適化された水分摂取サポート”は、自己管理を続けるうえでの強力な味方となります。

💡 WellTakaの視点:

「自分で気づけなかった“飲むべきタイミング”を教えてくれる存在があるだけで、水分管理の“安心感”がまったく違います。

スマートボトルは、もはやガジェットではなく“見守りパートナー”なんです。」

3-2 海外発の注目商品と人気モデル

✅「これなら続けられそう」──ユーザー目線で選ばれたスマート水筒たち

3-2-1 【HidrateSpark】アプリ連携&LED通知

「水を飲みたいと思ってたのに、また忘れてた…」

そんな“あるある”を、**やさしく教えてくれるのがHidrateSpark(ハイドレートスパーク)**です。

このボトルの最大の魅力は、なんといっても**“光る”という驚きの通知方法**。

本体下部のLEDライトが、設定した時間になるとそっと点滅。

まるで「そろそろ飲もうか」と語りかけてくれるような、やわらかな演出です。

さらに、専用アプリとBluetoothで連動すれば、以下のことがすべて自動で可能に:

- 飲水量のリアルタイム記録

- 日ごとの目標達成率の管理

- Apple Watch・Fitbit・Google Fitとの連携で一体的な健康管理

💬 WellTakaのコメント:

「私の患者さんの中にも、『光るのが嬉しくて、飲む習慣がついた』という声が多数あります。

飲水管理を“義務”から“楽しみ”に変える、そんな力を持ったボトルです。」

3-2-2 【Ulla】シンプル設計&どんなボトルにも装着可

「高機能じゃなくていい。シンプルに“忘れない”ためのツールがほしい」

そんな声に応えるのが、**Ulla(ウラ)**というガジェットです。

Ullaは一見、ただのクリップ型デバイス。

でも実はこの小さな装置、どんな水筒やコップにも取り付け可能で、自動で飲水リマインドしてくれる優れもの。

ポイントは以下の3つ:

- 傾きセンサーが「飲んだ/飲んでない」を自動検知

- 45分間飲水がなければLEDが点滅してお知らせ

- 電池交換不要で長期間使用OK(電池寿命約6ヶ月)

アプリ不要で使えるので、「テクノロジーは苦手…」という方にもピッタリ。

💡 WellTakaの実体験より:

「ご高齢の方や、デジタルに不慣れな方でも『これなら続けられる』と話されていました。

特に**“装着するだけ”の気軽さ**は、毎日の継続においてとても重要なんです。」

3-2-2 【Ulla】シンプル設計&どんなボトルにも装着可

「高機能じゃなくていい。シンプルに“忘れない”ためのツールがほしい」

そんな声に応えるのが、**Ulla(ウラ)**というガジェットです。

Ullaは一見、ただのクリップ型デバイス。

でも実はこの小さな装置、どんな水筒やコップにも取り付け可能で、自動で飲水リマインドしてくれる優れもの。

ポイントは以下の3つ:

- 傾きセンサーが「飲んだ/飲んでない」を自動検知

- 45分間飲水がなければLEDが点滅してお知らせ

- 電池交換不要で長期間使用OK(電池寿命約6ヶ月)

アプリ不要で使えるので、「テクノロジーは苦手…」という方にもピッタリ。

💡 WellTakaの実体験より:

「ご高齢の方や、デジタルに不慣れな方でも『これなら続けられる』と話されていました。

特に**“装着するだけ”の気軽さ**は、毎日の継続においてとても重要なんです。」

3-2-3 EXAS【スマートボトル】アプリ連動&温度表示で家族にも安心

「家族の水分補給をもっとスマートに管理したい」

そんな声に応えるのが、楽天市場で購入できるアプリ連動型スマートボトルです。

このボトルは600mlの保温・保冷対応設計で、日常使いはもちろん、出産祝い・健康管理ギフトとしても人気。

アプリと連携することで摂取水分量をリアルタイムで記録・通知してくれるため、

「飲み忘れ」「飲みすぎ」を防ぎ、家族全員の健康サポートにつながります。

さらに、温度表示機能つきなので、赤ちゃんのミルク作りや高齢者の温度管理にも安心。

食品衛生法にも適合しているので、安全性を重視する方にもおすすめです。

💬 WellTakaの実感:

「高齢のご両親の水分補給管理や、小さなお子さんのミルク作りにも活用できる“家族型スマートボトル”として、安心感と汎用性の高さを実感しています。」

4.実践ガイド:生活に取り入れるステップ

4-1 スマート水筒の選び方

4-1-1 「目的別」選び方:CKD/心不全/高齢者

「どのスマートボトルを選べばいいのか分からない…」

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

水分管理が必要なのはわかっていても、自分に“ぴったり”のボトルとなると選び方に迷うものです。

実は、体の状態や生活環境によって、向いているボトルの機能は大きく変わります。

- CKD(慢性腎臓病)の方へ:

尿量や腎機能によって細かい水分調整が必要なため、「飲んだ量がグラフ化される機能」や「1日の目標量設定」ができる製品がおすすめです。

HidrateSparkのようにアプリ連動で細かく記録できるものが重宝されます。 - 心不全の方へ:

「飲みすぎ」も「飲まなさすぎ」もNGな心不全では、リマインダー機能付きで、飲水のタイミングを細かく管理できるものが安心。

たとえばUllaのように飲み忘れを優しく知らせてくれるアラート機能が役立ちます。 - 高齢者や家族ケアをしている方へ:

「持ちやすい」「重すぎない」「洗いやすい」といった使いやすさ重視の設計が大切。

EXASのように大容量かつ軽量、見守り共有ができるモデルは、親の水分管理に悩む方にもぴったりです。

💬 WellTakaの実感:

「選ぶときのポイントは“続けられるかどうか”。

自分の性格や生活スタイルに合ったボトルを選ぶことが、セルフケア成功の第一歩だと多くの患者さんに伝えています。」

4-1-2 飲水量の見える化と通知頻度のバランスを取る

「通知が多すぎて逆にストレスになった…」

「気づいたら通知をオフにしてしまっていた」

――そんな声、実際によく耳にします。

スマートボトルの魅力は、飲水量の“見える化”と“飲み忘れ防止”が同時に叶うこと。

けれども、自分に合っていない頻度の通知やグラフが細かすぎる記録アプリは、逆効果になることもあるのです。

そこで意識したいのが、「自分に合ったバランス」を見つけること。

- 日中は通知オン、夜はオフ

- グラフは1週間単位で振り返る

- リマインダーは2〜3時間おきで十分…など、

細かくカスタマイズできる機能を持ったスマートボトルやアプリを選ぶことが大切です。

💡 WellTakaのひと言:

「完璧な記録よりも、“無理なく続けられる記録”が大事。

ストレスゼロの飲水管理が、腎臓や心臓にやさしい習慣へとつながります。」

4-2 活用ステップ:導入から習慣化まで

4-2-1 アプリの初期設定(年齢・体重・活動量の入力)

「スマートボトルを買ったはいいけど、最初の設定でつまずいてしまった…」

そんな声をよく聞きます。ですが、安心してください。

初期設定はほんの数分、スマホさえあれば誰でも簡単にできます。

アプリを起動すると、最初に聞かれるのは「年齢・身長・体重・普段の活動量」などの基本情報。

これらを入力することで、“あなたに最適な1日の飲水目標”が自動で算出されます。

設定を終えた瞬間、スマートボトルはあなた専用の飲水アドバイザーに早変わり。

数字に苦手意識がある方でも、わかりやすいグラフや色でサポートしてくれるので心配いりません。

💬 WellTakaの一言:

「最初に“自分に合わせた基準”を見える形で設定しておくと、続けるモチベーションが全く違ってきますよ。」

4-2-2 リマインダーの活用とデータ記録の習慣化

「忙しくて飲み忘れた」「気づいたら夕方まで一口も飲んでなかった」――

そんな日常を変えるカギが、リマインダー通知の活用です。

スマートボトルやアプリは、時間帯や飲み残しを感知してアラートを送ってくれるので、

「飲むタイミングを考える」ストレスがぐっと減ります。

しかも、飲んだ量は自動で記録されるため、毎回メモを取る手間も不要。

記録が蓄積されていく様子を見るだけで、「よし、続けよう!」という気持ちが自然にわいてくる方も多いです。

💡 WellTakaの提案:

「アプリの通知は、“おせっかい”じゃなく“見守り役”と思ってください。

飲み忘れが減るだけで、日々の体調が驚くほど安定することがあります。」

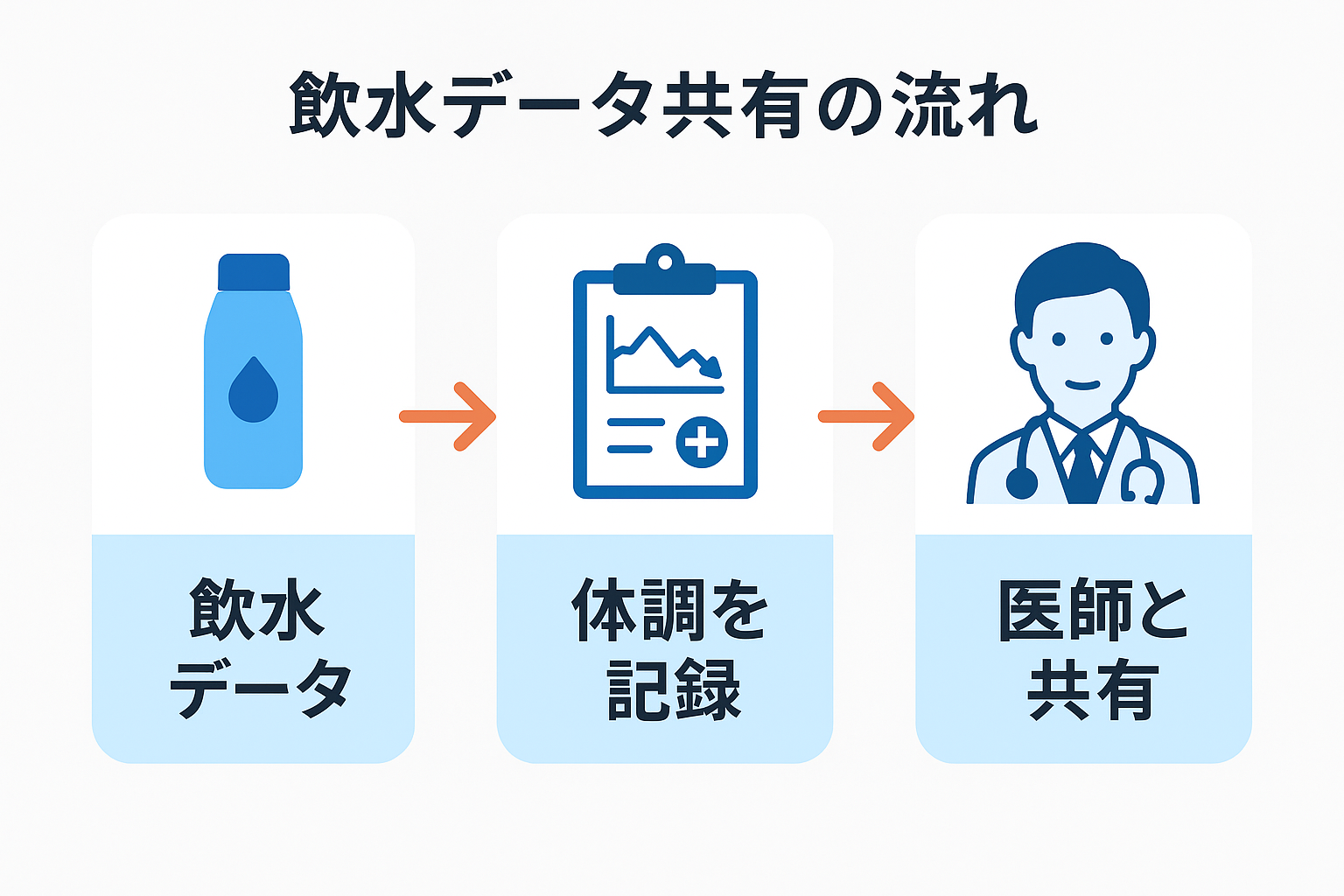

4-2-3 体調日記・血圧データと連動させた管理方法

「今日はなんだかだるいな…でも原因がわからない」

そんな時こそ、飲水データ+体調記録の“見える化”が頼りになります。

多くのスマートボトルアプリでは、体重・血圧・むくみの有無・服薬状況なども一緒に記録できる機能があります。

そのデータが蓄積されると、「夜に多めに飲んだ翌朝はむくみが出やすい」など、自分だけの“体調パターン”が見えてくるのです。

記録はほんの数秒。ボトルの飲水データとセットで管理すれば、

次の通院時にも「どんな生活をしていたか」を医師とスムーズに共有できます。

📌 WellTakaからのひと言:

「水分管理は、“点”ではなく“線”で見ることで真価を発揮します。

小さな記録の積み重ねが、未来の体調を守るヒントになりますよ。」

4-3 高齢者や家族のサポート活用術

4-3-1 離れて暮らす親の水分摂取を見守る方法

「実家の親が心配だけど、毎日電話するのも気が引ける…」

そんなもどかしさ、感じたことはありませんか?

高齢になると、喉の渇きを感じにくくなったり、水を飲むのを忘れてしまったりすることが多くなります。

特に腎臓や心臓に不安がある方にとっては、水分摂取のタイミングと量のバランスが命に関わる要素にもなり得ます。

スマートボトルには、アプリで飲水状況を遠隔モニタリングできる機能がついたものもあります。

例えば、EXASやHidrateSparkの一部機種では、家族のスマホで“今日の飲水量”が見えるようになっているものも。

「今日はちゃんと飲んでるみたいで安心」「あ、午後から減ってるな…」といったさりげない見守りが可能です。

💬 WellTakaの実感:

「“干渉”じゃなく“気づかい”として水分ケアを届けられるこの仕組みは、家族の関係も優しく保ってくれると感じています。」

4-3-2 家族による「声かけ×アプリ通知」の連携アイデア

「スマートボトルを使ってるけど、なかなか続かないみたいで…」

そんな時こそ、家族の“ちょっとした声かけ”が大きな力になります。

アプリからの通知だけでは気づかないとき、

「そろそろお水飲んだ?」

「今日も1000ml超えてるよ、いい感じ!」

そんな言葉のひと押しが、習慣化の原動力になります。

実際に、スマートボトルアプリの一部には、通知を家族間で共有する機能やメッセージ送信ができるものも登場しています。

離れて暮らす家族でも、「今日の摂取量が少ないよ」とアラートが届き、それに応じてLINEや電話でさりげなく声をかけるという連携も。

💡 WellTakaのアドバイス:

「テクノロジーの通知は“気づき”、家族の声は“安心”です。

その両方を組み合わせれば、“習慣”はもっとやさしく、確実になります。」

5.注意点と失敗しないコツ

5-1-1 飲水アラートがストレスになる

「ピロンって鳴るたびに、イラッとしてアプリを閉じたくなる…」

これは、実際にスマートボトルを使い始めた人の“あるある”な失敗談です。

水分管理のために導入したアラート機能も、頻度が高すぎたり、生活リズムと合っていなかったりすると逆効果に。

「飲まなきゃ…」と焦る気持ちが積み重なると、かえって水分摂取がストレスになってしまうことさえあります。

でも安心してください。ほとんどのスマートボトルやアプリでは、通知時間帯・頻度・音量などを細かく設定できる機能が備わっています。

朝は通知オフ、昼〜夕方は1時間おきに静かに振動で知らせる…といった自分仕様の通知スタイルが可能です。

💬 WellTakaのひとこと:

「“言われて飲む”から“気づいて飲む”へ。通知の設定を調整するだけで、心地よい習慣に変わっていきますよ。」

5-1-2 記録を途中でやめてしまう原因とは

「最初の3日間は完璧だった。でも気づけばアプリを開かなくなっていた…」

このパターンも、多くの方が一度は経験する“つまずきポイント”です。

その理由の多くは、「義務感」が先に立ってしまったこと。

毎日決まった時間に記録しなきゃ、アプリを開いて確認しなきゃ…といったプレッシャーが、

いつの間にか**“面倒くささ”へと変化してしまう**のです。

そんな時こそ大切なのが、“完璧を求めすぎないこと”。

スマートボトルは多くの場合、自動で飲水量を記録してくれる設計になっているので、

「気づいたら記録されてた」くらいのゆるやかなスタートがちょうどいいんです。

💡 WellTakaのアドバイス:

「3日坊主になっても大丈夫。大事なのは“やめないこと”より、“また戻れる仕組み”を作っておくことです。」

5-2 続けるための習慣化テクニック

5-2-1 毎日のリズムに合わせたアラート設定

「通知が鳴る時間、いつも会議中で気まずい…」

そんな経験、ありませんか?

実は、通知の“タイミングのズレ”がストレスや習慣化失敗の原因になることが多いんです。

けれども逆に言えば、あなたの生活リズムに合った時間帯に調整するだけで、習慣化のハードルはぐっと下がります。

例えば――

- 朝食後や昼食前の空き時間に通知を設定

- 仕事中はサイレント通知にして、休憩時だけ表示

- 就寝前は通知をオフにして“リラックスタイム”を守る

このように、無理なく続けられる“自分仕様”にカスタマイズすることで、通知はストレスから“味方”に変わるのです。

💬 WellTakaからの提案:

「あなたの1日の流れに、そっと寄り添う通知設定を。アプリが“生活の中に溶け込む感覚”がカギです。」

5-2-2 「見える化」→「記録」→「振り返り」の3ステップ

「飲んだ水の量が、目に見えてグラフになるとちょっと嬉しい」

そんな感覚、意外とモチベーションに繋がります。

水分管理を継続するには、**ただ記録するだけでなく“成長や変化を実感するプロセス”**が大切。

そこで役立つのが、「見える化 → 記録 → 振り返り」という3ステップの流れです。

- 見える化:飲水量がグラフで表示されることで、行動の“成果”が一目でわかる

- 記録:スマートボトルが自動でデータを記録。ストレスフリーで“継続”できる

- 振り返り:1週間分や1ヶ月のデータをざっと眺めて、自分のパターンを再確認

この循環があることで、「昨日はあんまり飲めなかったな…」「夕方に集中して飲みすぎてたかも」といった気づきが自然と生まれます。

💡 WellTakaの体験談:

「“数字で見ると行動が変わる”というのは、現場でも何度も実感しています。振り返りができる人は、自己管理がどんどん上達します。」

5-2-3 週1回の“データチェック”で継続モチベUP

「毎日チェックは面倒だけど、週に1回ならできるかも」

そんな方には、“週1レビュー”がぴったりです。

アプリには、1週間ごとの飲水量や達成率をまとめて表示するレポート機能が搭載されているものが多く、

金曜や日曜などのタイミングでそれを軽く確認するだけで、

「今週はよくがんばったな」「来週はもう少しこまめに飲もう」といったポジティブな振り返りが可能です。

特に忙しい方や「毎日続けるのが苦手…」という方ほど、“完璧を目指すより、続けること”を大事にしてほしいと感じます。

📌 WellTakaのおすすめルーティン:

「日曜の夜に“1週間の自分”とちょっとだけ向き合ってみる。それだけで水分習慣はグッと安定していきますよ。」

6.まとめ:水分管理×スマートボトルで変わる腎臓ケアの未来

6-1 記事のポイントまとめ

6-1-1 スマートボトルは“自己管理の相棒”

「水を飲むだけなのに、なんだか心強くなった気がする」

そんな感覚を抱いた方が、実際にとても多くいらっしゃいます。

スマート水分管理ボトルは、単なるガジェットではありません。

**“飲むタイミングを教えてくれる存在”であり、“今日も大丈夫だよ”とさりげなく寄り添ってくれる相棒”**のようなものです。

続けることで、自分の中に「ちゃんと飲めてる」という自信が生まれ、

その安心感がまた、体と心の安定にもつながっていく――

スマートボトルは、そんな毎日の小さな成功体験を積み重ねてくれるツールなのです。

💬 WellTakaのひとこと:

「“できてる自分”を実感できることが、継続のモチベーションになります。ボトルはその最初の一歩を後押ししてくれます。」

6-1-2 CKD・心不全でも安心して取り入れられる

「病気があるからこそ、こういうツールって役立つんですね」

そう感じた方にこそ、この記事で伝えたかったことがあります。

CKDや心不全の方にとって、水分管理はとても繊細で重要な自己管理領域です。

けれど、**「どれくらい飲めばいいの?」「今日は飲みすぎたかも…」**という不安はつきもの。

だからこそ、AIやアプリ連携で“今の自分に必要な量”を具体的に教えてくれるスマートボトルの存在は、医療者の視点から見ても、非常に心強いサポートツールになっています。

「難しそう」「機械は苦手」という方でも、最初の一歩さえ踏み出せば、

「あ、意外と続けられるかも」という実感に変わるはずです。

📌 WellTakaの現場実感:

「“管理するからこそ自由になれる”――そんな感覚を、ぜひ多くの方に味わっていただきたいと思っています。」

【楽天で探す】スマート水分管理ボトル一覧

「どれを選べばいいのか迷う…」という声もよく聞きます。

でも安心してください。あなたのライフスタイルや体調に合ったボトル、きっと見つかります。

▼こちらからチェックできます:

👉 楽天市場で人気のスマート水筒一覧を見る

「LEDでお知らせしてくれるタイプがいい」「シンプル操作で高齢の親にも使ってほしい」など、

目的別に探せるので、納得のいく選び方ができますよ。

💡 WellTakaのアドバイス:

「“今の自分”にフィットする1本を見つけることが、自己管理の第一歩になります。」

【関連記事リンク】IoT×腎臓ケアの最新事例集

もっと深く知りたい方のために、医療現場や海外での活用事例をまとめた記事をご紹介しています。

▼気になる方はこちら:

👉 【関連記事】「AI・IoTで変わる!最新の腎臓病セルフケア技術まとめ」

※水分管理以外にも、血圧・塩分・運動に関するスマート技術も紹介中

「どんな患者さんが使っているの?」「どう変化があったの?」といった、

“リアルな声と事例”が詰まった記事です。ぜひ読んでみてください。

「あなたの水分管理、テクノロジーに任せてみませんか?」

今日の一杯が、未来の腎臓を守る一歩になるかもしれません。

「ちゃんと飲めているかな?」「足りてるのかな?」そんな不安を、スマートボトルがそっとサポートしてくれます。

「できないかも」ではなく、「やってみようかな」から始めてみませんか?

📢 あなたの体験、シェアしませんか?

実際にスマートボトルを使ってみた感想や、飲水管理の工夫があれば、ぜひコメントやSNSで教えてください!

#水分管理 #腎臓ケア #WellTaka健康ブログ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b93bb99.a0e36bff.4b93bb9a.4f1faf3f/?me_id=1434271&item_id=10045882&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkbox%2Fcabinet%2F12211861%2F30020476_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b93e90e.119b50bd.4b93e90f.fc86f3f6/?me_id=1378761&item_id=10012568&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fefindsrk10%2Fcabinet%2Fitem%2Fec126%2F2611708301.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント