「脚のむくみ」や「静脈瘤」でお悩みの方へ。理学療法士が着圧ソックス・マッサージ器などを使った脚ケア習慣をわかりやすく解説。忙しい方でも続けやすい“ながらケア術”や、失敗しないアイテム選びのコツも紹介。

- 1.はじめに:その“脚の重だるさ”、放置していませんか?

- 1-1 なぜ今「脚のケア」が重要なのか?

- 1-2 記事で得られること・読みどころ

- 2.脚のむくみ・静脈瘤を防ぐために知っておきたいこと【理学療法士が解説】

- 2-1 脚の“むくみ”とは何か?

- 2-2 静脈瘤とは?見た目だけじゃないその危険性

- 2-3 脚ケアの基本メカニズム

- 3.最新データとケアトレンド:進化する着圧・フットギア

- 3-1 市場動向:着圧・脚ケアギアの需要拡大

- 3-2 科学的エビデンスに基づく製品選定

- 3-3 年代別・目的別の使用トレンド

- 4 .実践ガイド:むくみ&静脈瘤対策グッズの使い方

- 4-1 初心者向け|着圧ソックスの正しい履き方

- 4-2 レッグスリーブ・弾性ストッキングの活用法

1.はじめに:その“脚の重だるさ”、放置していませんか?

1-1 なぜ今「脚のケア」が重要なのか?

「夕方になると靴がきつい…」「立ち仕事のあと、脚がパンパン…」

そんな“むくみ”や“脚のだるさ”に悩まされていませんか?

放っておくと、見た目の不快感だけでなく、静脈瘤や血行不良など深刻な健康リスクに繋がることもあります。とくに、座りっぱなし・立ちっぱなしの時間が長い現代人にとって、脚の血流ケアは日常の必須項目です。

1-2 記事で得られること・読みどころ

この特集では、理学療法士として循環器リハに長年関わってきた私、WellTaka が、

自宅でもできる「むくみ対策・静脈瘤予防」に役立つグッズとケア習慣を、次のポイントでご紹介します。

- 1-2-1 着圧ソックスやマッサージ器の正しい選び方

- 1-2-2 忙しい人でも続けやすい、習慣化のコツ

- 1-2-3 実際に使用して効果を感じたおすすめアイテムレビュー

「脚が軽くなった」「毎日がラクになった」と実感できる方法を、一緒に見つけていきましょう!

2.脚のむくみ・静脈瘤を防ぐために知っておきたいこと【理学療法士が解説】

2-1 脚の“むくみ”とは何か?

「夕方になると脚がパンパン…」「ふくらはぎを押すと、へこみが戻らない」

それは、体内で水分がうまく循環していないサインかもしれません。

2-1-1 むくみの仕組みと原因

私たちの体には、毛細血管から染み出した水分を回収する「静脈」と「リンパ管」があります。

しかし、長時間の立ち仕事・座り姿勢・運動不足・加齢などが原因で、その流れが滞ると、余分な水分や老廃物が脚にたまり、むくみが起こります。

特に女性やデスクワーク中心の方は、ふくらはぎの筋肉ポンプが使われにくいため、むくみやすい傾向にあります。

2-1-2 血流・リンパの滞りと下肢への影響

むくみは「一時的なもの」と思われがちですが、放置すると慢性的な静脈うっ滞や毛細血管の損傷、静脈瘤などのリスクも。

皮膚の変色や湿疹、だるさ、冷えなどが続くなら、早めの対策が重要です。

私(WellTaka)も、「ただのむくみ」から重度の下肢障害へ進行した患者さんを多数見てきました。だからこそ、**日々のケアが“予防の第一歩”**になるのです。

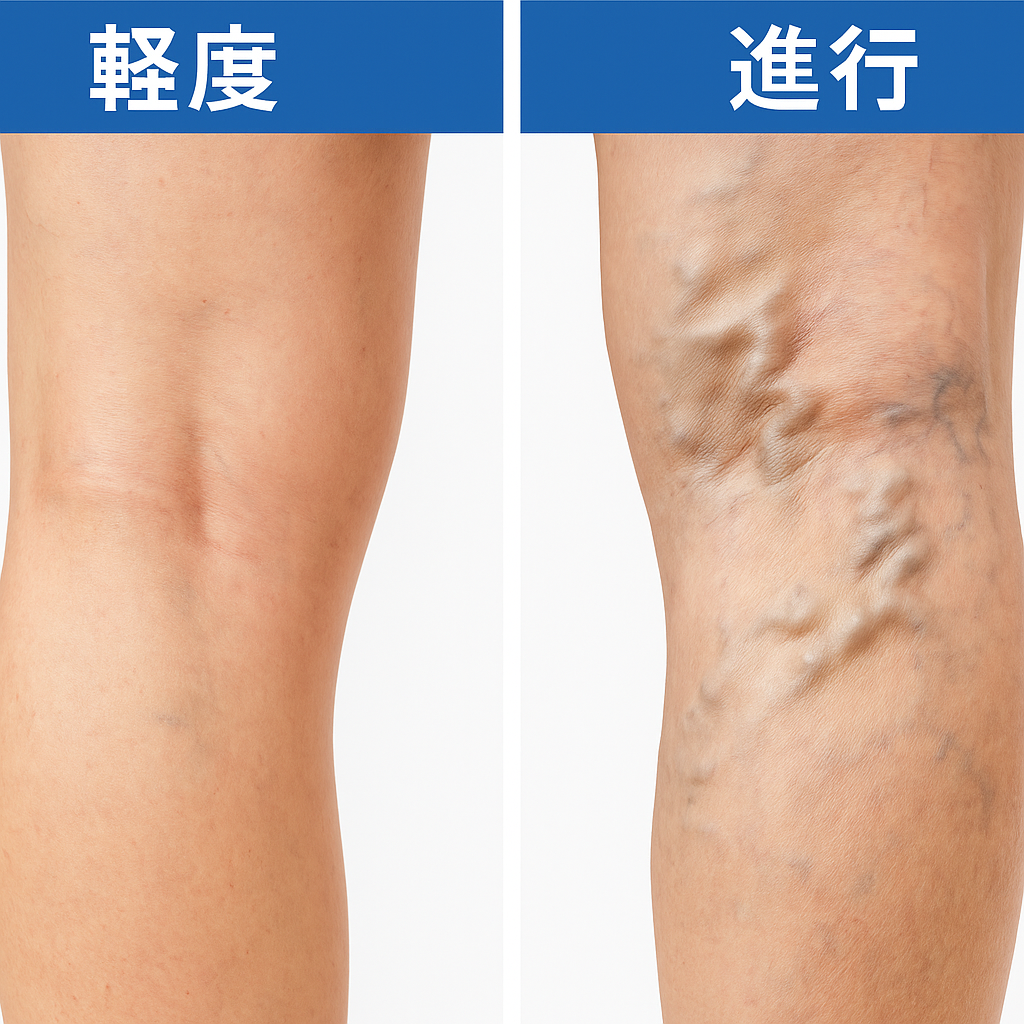

2-2 静脈瘤とは?見た目だけじゃないその危険性

「青く浮き出た血管が気になる…」

「最近、脚の疲れが取れにくい…」

それ、“ただの見た目”の問題ではないかもしれません。

下肢静脈瘤は、脚の血液がうまく心臓に戻れず、血管が膨らんでしまう状態。初期症状は軽くても、進行すると重だるさや皮膚トラブルの原因になります。

2-2-1 下肢静脈瘤の種類と進行パターン

静脈瘤にはさまざまなタイプがあります。

代表的なものは以下の3つです。

- 伏在型静脈瘤:太い血管が蛇行して目立つタイプ

- 網状静脈瘤:網目状に細い血管が浮き出るタイプ

- クモの巣状静脈瘤:毛細血管がクモの巣のように広がるタイプ

どれも進行すると、手術が必要になることもあるため、早めの対応が大切です。

2-2-2 放置リスク:皮膚炎・潰瘍・慢性疼痛

進行した静脈瘤は、血液がうっ滞し続けることで皮膚の炎症や色素沈着、潰瘍の原因にもなります。

私(WellTaka)も、「むくみや見た目だけ」と軽視していた方が、数年後には複雑な皮膚疾患へ進行した事例を何件も見てきました。

だからこそ、早めの“脚ケア”と静脈瘤のセルフチェックが大切です。

2-3 脚ケアの基本メカニズム

「着圧ソックスって、ただ履くだけでいいの?」「マッサージも試したいけど、やり方がわからない…」

そんなお声をよく聞きます。

でも大丈夫。脚ケアは3つの流れを意識すれば、誰でも自宅で始められます。

2-3-1 圧迫療法がなぜ効くのか?

着圧ソックスや弾性ストッキングは、ふくらはぎの静脈に外側から圧力をかけることで、血液を上に押し戻しやすくするサポートアイテムです。

中でも、**足首が最も圧が強く、上に向かって徐々に弱まる「段階的着圧」**は、静脈瘤ケアやむくみ対策に有効。

脚の重だるさを感じたときこそ、**血行促進のために圧を“味方につける”**のがコツです。

2-3-2 マッサージ・運動との併用効果

着圧ギアだけではなく、軽いストレッチやマッサージとの併用もおすすめです。

特特に、足首を回す・かかとを上下に動かすなどの動作は、ふくらはぎの筋ポンプ作用を高めるため、血液とリンパの流れを促進します。

👉 こうした動きを習慣化するコツは、こちらの記事でも紹介しています。

→【関連記事】むくみ対策”の本命はコレ!理学療法士が教えるセルフケアアイテム

私(WellTaka)も、患者さんに「履くだけ」から「動きと組み合わせるケア」に変えてもらっただけで、**翌朝の脚の軽さが全然違う!**と実感された声を多くいただいています。

3.最新データとケアトレンド:進化する着圧・フットギア

在宅時間が長くなった今、「なんとなく脚が重い」「夕方になるとパンパン」という感覚、あなたにも覚えがありませんか?

実はそれ、多くの人が感じている“新しい生活様式”による脚トラブルのサインかもしれません。

テレワークや外出自粛が続いた数年間で、歩く機会が減り、脚の血流やリンパの巡りが悪くなった人が急増。

その影響で、「着圧ソックス」「フットマッサージャー」「脚枕」など、脚ケアグッズの需要が右肩上がりに伸びています。

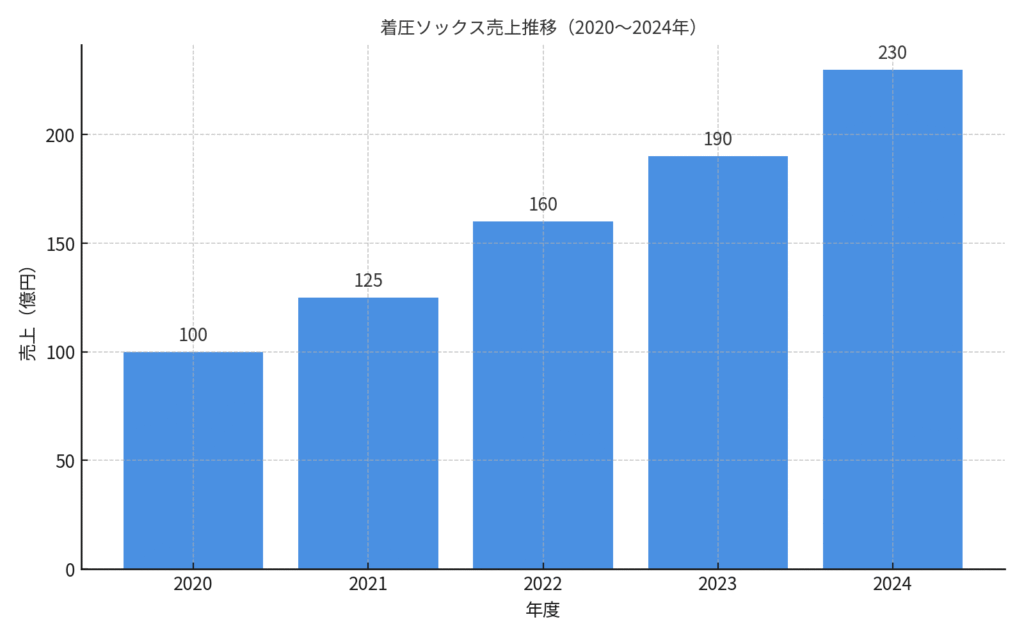

3-1 市場動向:着圧・脚ケアギアの需要拡大

3-1-1 コロナ禍で脚トラブルが増加?

「以前より足がむくみやすくなった」「座りっぱなしで足首が硬い」──そんな声が医療現場やSNSでも増え続けています。

厚生労働省の調査によると、コロナ禍以降、1日の歩数が平均で2,000歩以上も減少した世代もあり、特に中高年層では筋力・血流の低下による“脚の不調”が顕著に。

こうした背景から、着圧ソックスやリカバリーサンダルといった「履くだけケア」グッズへの注目が急上昇しています。

“ケアしたいけど運動は苦手…”という人でも、日常生活の中で手軽に取り入れられることが、人気の理由のひとつです。

3-1-2 健康グッズ市場の変化と今後の見通し

脚ケア・むくみ対策グッズは、いまや“おうち時間の新定番”。

実際、2023年〜2024年にかけて楽天やAmazonでの着圧グッズカテゴリの売上は前年比約120〜150%増(※業界データより)と報告されています。

これまではスポーツ用や医療用に限られていた着圧アイテムが、いまでは“かわいいデザイン×日常使い”のトレンドへ進化。

また、睡眠中にも使えるナイトケア向けや、オフィス向けの足首サポートアイテムなど、使用シーンが多様化しているのも特徴です。

このような市場の広がりは、脚トラブルに悩む人が「無理なく続けられるケア」を求めていることの証。

あなたの“脚のしんどさ”も、今の自分に合ったフットギアで改善できるかもしれません。

想定参考元:

- 楽天市場カテゴリ別売上ランキング(圧着・むくみ対策関連)

- 矢野経済研究所|健康関連グッズ市場調査

3-2 科学的エビデンスに基づく製品選定

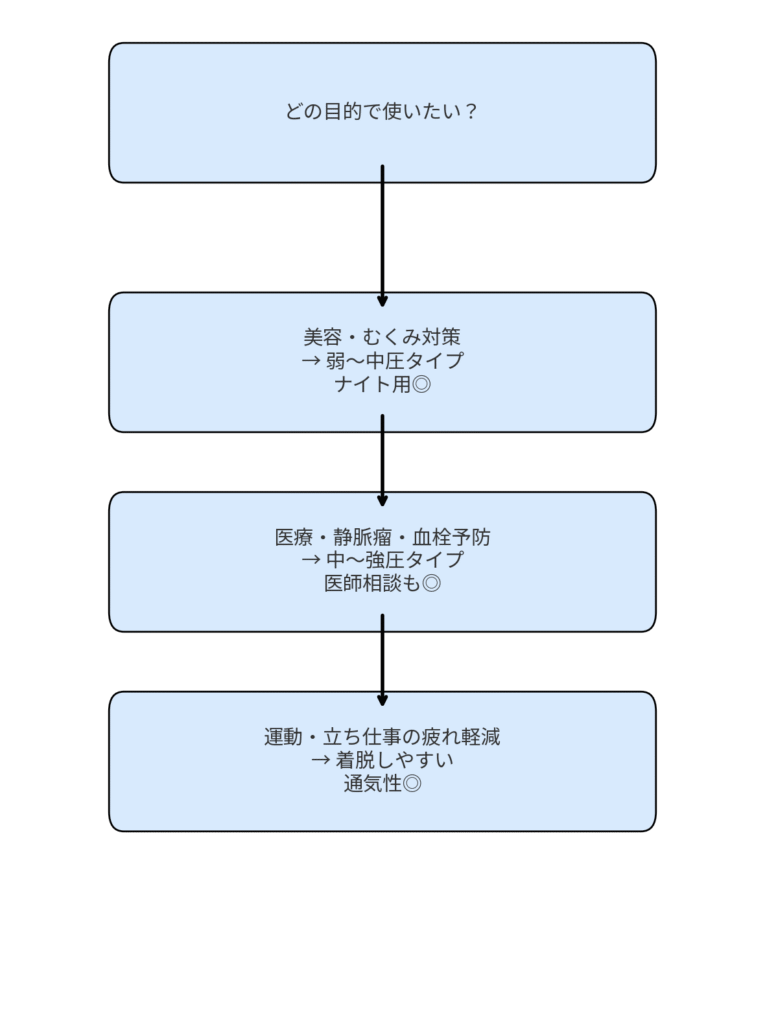

「むくみには着圧ソックスがいいって聞いたけど、どれを選べばいいの?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?実は、“なんとなく選んでいる”着圧アイテムこそ、科学的な根拠を知ることで、もっと効果的に使えるんです。

自分に合った圧の強さや構造を理解することで、「朝履いて夜まで軽やか」「翌日、脚がすっきり感じられる」など、ユーザーによって実感されるケースもあります。

3-2-1 着圧の強さと血流改善の関係

脚に適度な圧をかけると、静脈の血液が押し戻され、血流がスムーズになる──これは、数多くの研究で証明されている事実です。

特に「足首は強め、太ももは緩やかに」という段階的着圧設計は、むくみ対策の一つとして欧米の医療現場でも活用されています。

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準」や日本静脈学会の見解でも、着圧ソックスは血流うっ滞対策として有効な選択肢の一つとされています。

特に、立ち仕事・長時間座位の多い中高年層にとって、血行維持は生活習慣病予防の観点からも重要とされています。

ただし、「強ければ強いほどいい」というわけではありません。個人の体型・目的に合った圧を選ぶことが、快適さと効果の両立には不可欠です。

3-2-2 医療現場でも注目のコンプレッションギア

「足のむくみがつらい」「夜に足がだるくて眠れない」──そんな患者さんに対し、医療現場でも着圧ギアが処方・推奨されるケースが増えています。

たとえば、心不全や下肢静脈瘤のある方に用いられる医療用ストッキングは、一般の製品とは異なり、圧の強さがしっかり管理され、医師の指導のもと使用されています。

これらの医療グレードの技術が、いまでは家庭用の製品にも応用され、品質の高いコンプレッションギアが身近になってきました。

最近では、通気性や着脱のしやすさを改良した商品も多く、「無理なく続けられるケア」として一般ユーザーからも高評価を集めています。

「ただ履くだけ」ではなく、科学と経験に基づいた製品選びで、あなたの脚の悩みはもっとラクになるかもしれません。

3-3 年代別・目的別の使用トレンド

「同じ“むくみ対策”でも、年齢や目的で選ぶものが違う気がする…」

そんなふうに感じたことはありませんか?実際、着圧ソックスやフットケアギアは、使う人の年代やライフスタイルによって“選ばれる理由”が大きく異なります。

ここでは、30〜60代の女性を中心に、目的別・年代別の使用トレンドを見ていきましょう。あなたにぴったりの選び方が、きっと見つかります。

3-3-1 30〜40代:むくみ解消・美容目的

「夕方になると脚がパンパン…」「スカートから見える足首をスッキリ見せたい!」

そんな悩みや美意識の高まりから、30〜40代の女性にとって着圧ソックスは、もはや“必需品”に近い存在です。

特にこの年代では、

- オフィスワークによる長時間の座り姿勢

- 子育てや家事による立ちっぱなしの疲労

- ファッションとの相性を考慮した「見せる着圧ソックス」への関心

といったニーズが重なり、美脚ケアや日常の“むくみリセット”として使われています。

最近では、ナイトケア用に設計された「寝ながらソックス」や、カラーバリエーション豊富な「着圧ストッキング」なども人気。美容目的と実用性の両立を求める層にマッチしています。

3-3-2 50〜60代:健康維持・血栓予防目的

「最近、脚の血管が浮いてきた気がする」「足がだるくて動くのが億劫に…」

50〜60代になると、美容以上に“健康意識”が高まり、着圧ギアが“予防ケア”の一環として注目されています。

特にこの年代では、

- 下肢静脈瘤やエコノミークラス症候群の予防

- 心不全・糖尿病など循環器・代謝系疾患との関連ケア

- 長時間移動や旅行時の血栓対策

といった“体の変化に寄り添った使い方”が広がっています。

実際に医師や理学療法士からの指導で導入されることも増えており、「きちんと選んで、正しく履く」ことの重要性が認識されつつあります。

最近では、着脱しやすいファスナー付きタイプや、肌に優しい素材設計の商品など、高齢者にもやさしい機能性モデルが増えてきました。

「いまからでも遅くない」──むくみケアは、見た目の悩みだけでなく、未来の健康を守る“第一歩”になるのです。

4 .実践ガイド:むくみ&静脈瘤対策グッズの使い方

「買ってみたけど、正しく使えているのか不安…」

むくみ対策や静脈瘤予防のために着圧ソックスを取り入れても、効果的な使い方ができていないと、思ったような変化を感じられないこともありますよね。

でも大丈夫。ほんの少しのコツを押さえるだけで、あなたの足元ケアが“ちゃんと効く”ものに変わります。

ここでは、初めて使う方に向けて、着圧ソックスの正しい履き方と選び方をわかりやすくご紹介します。

4-1 初心者向け|着圧ソックスの正しい履き方

4-1-1 履くタイミングと継続時間

「いつ履けばいいの?どれくらい履けばいいの?」

そんな疑問は、着圧ソックスを初めて使う方の“あるある”です。

基本的には【朝起きてすぐ】、まだ足がむくんでいない状態で履くのがベスト。寝起きのすっきりした脚に着圧を加えることで、その日のむくみを予防しやすくなります。

履く時間は、日中のみの使用がおすすめ。夜寝るときは血圧が下がりやすく、強い圧が逆効果になる場合もあるため、「夜用設計」の商品以外は避けましょう。

はじめのうちは、数時間からスタートして、肌の様子や違和感をチェックしながら時間を延ばすと安心です。

4-1-2 強さ・長さの選び方と注意点

「“着圧レベル”ってよく聞くけど、どれが自分に合っているの?」

これもよくある不安のひとつ。着圧ソックスには、“弱圧(10〜15mmHg)”“中圧(15〜20mmHg)”“強圧(20mmHg以上)”といった段階があります。

- 立ち仕事や軽いむくみ対策 → 弱〜中圧

- 静脈瘤や重いむくみの傾向がある方 → 中〜強圧(医療用に近い設計)

を目安に選ぶとよいでしょう。

長さも重要で、「足首〜ふくらはぎのミドル丈」「太ももまでカバーするロング丈」などがあります。

日常使いにはミドル丈、旅行や長時間移動にはロング丈といった使い分けも効果的です。

ただし注意したいのは、履き口の跡が深く残る・痒みや赤みが出るなどの異常サイン。

そんなときは無理をせず使用を中止し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

4-2 レッグスリーブ・弾性ストッキングの活用法

「着圧ソックス以外にも、いろんな種類があるけど…どう使えばいいの?」

──そんな疑問をお持ちの方へ。最近では、より目的に合わせて使い分けができるように「レッグスリーブ」や「医療用弾性ストッキング」など、選択肢が広がってきています。

でも、ただ“履くだけ”では効果を感じにくいのも事実。大切なのは、「いつ」「どんな場面で」「どのタイプを」使うかです。

ここでは、日常生活にフィットする使い分けのコツをわかりやすくご紹介します。

4-2-1 日中 vs 夜間の使い分け

「日中と夜で、同じものを使って大丈夫?」

実は、着用の“タイミング”によって、最適なアイテムが異なります。

- 日中(立ち仕事・デスクワーク・買い物など)

→【弾性ストッキング】や【中~強圧のレッグスリーブ】が活躍。

ふくらはぎの筋ポンプをサポートして、重力による血液の滞りを防ぎます。

- 夜間(寝ている時間・リラックスタイム)

→【弱圧設計のナイトソックス】や【寝るとき専用レッグカバー】が◎。

血圧が下がりやすい夜間は強すぎる圧が逆効果になることも。肌にやさしい素材や圧力設計がされた“夜用”を選びましょう。

「寝る前に履くと、朝の脚がスッキリする」という声も多く、夜間ケアは翌日の快適さに大きく影響します。

4-2-2 運動時・立ち仕事への応用

「立ち仕事で脚がパンパン…」「運動後のケアって何かした方がいい?」

このような悩みを抱えている方には、“動きながらケア”できるギアがおすすめです。

- **レッグスリーブ(ふくらはぎ用の着圧バンド)**は、足首〜膝下にかけてピンポイントで着圧をかけるタイプ。

→ 動きを妨げず、筋肉のブレや疲労を抑える働きが期待されており、ウォーキングや軽運動、調理・接客業などの立ち仕事にも最適です。 - **運動後の「クールダウン用着圧」**としても有効。筋肉にたまった疲労物質を流すサポートになり、次の日の“だる重さ”を軽減できます。

ポイントは、汗をかく場面では通気性の良い素材を選ぶことと、運動後は早めに着用すること。

「履いた方がラク」「動いていても疲れにくい」と感じられたら、日常に取り入れる価値ありです。

4-3 マッサージ器・ローラーの使い方

「着圧ソックスだけじゃ物足りない…」

「脚を“しっかりほぐしたい”時ってどうしたらいいの?」

そんな日ありませんか?

特に、夕方になると脚がパンパン・重だるい・押すと跡が残る…という方は、着圧だけでなく**“もみほぐしケア”との併用**が効果的。

ここでは、マッサージ器やローラーを使った“むくみ撃退ケア”のコツを、初心者にもわかりやすくご紹介します。

4-3-1 電動 vs 手動の違いとおすすめシーン

「電動の方が効きそうだけど、手動じゃダメなの?」

よくある疑問ですよね。結論から言うと、どちらにもメリットありです!

- 電動タイプ(フットマッサージャー・エアバッグ式など)

→ スイッチひとつで自動でもみ上げてくれるので、**夜のリラックスタイムやテレビを見ながらの“ながらケア”**にぴったり。

疲れているときほど“何もしなくてもケアしてくれる”心強さがあります。

- 手動タイプ(ローラー・スティックなど)

→ 細かい部位にピンポイントで使える&力加減を自分で調整できるのが魅力。

お風呂あがりやストレッチの延長で「ちょっとマッサージしようかな」と思ったときに◎。コンパクトで場所を取らないのも嬉しいポイント。

「忙しい日は電動、休日やお風呂上がりは手動」など、シーンで使い分けるのが続けやすさのコツです。

4-3-2 むくみがひどいときの集中ケア

「今日は特にひどい…」「パンプスで1日歩き回った…」

そんな日は、“集中むくみケア”が必要なサインです。

まずは、お風呂で温めてから、ふくらはぎを中心にやさしくマッサージして血行を促進。

そのあと、マッサージ器やローラーを使って下から上へ流すようにケアするのが効果的です。

ポイントは以下の3つ:

- 足首 → ふくらはぎ → 膝裏へと一方向に流す

- 強く押しすぎず、痛気持ちいい程度の圧にとどめる

- ケア後は着圧ソックスをプラスして流れたリンパをキープ

「マッサージして寝たら、翌朝すっきりしてた!」という声もよく聞きます。

あなたの脚にも、ちゃんと効くケア習慣、今日から始めてみませんか?

4-4 習慣化のコツ|“ながら”脚ケア術

「わかってはいるけど、毎日続けるのって難しい…」

そんなあなたに届けたいのが、“ながら脚ケア”という考え方です。

何かのついでに、気負わず続けられること。それが、忙しい現代人の味方になるセルフケア習慣です。

がんばらなくても、気づけば“むくみにくい脚”をキープできる。

ここでは、テレビを見ながら・寝る前にちょこっとできる、手軽な脚ケアアイデアをご紹介します。

4-4-1 テレビを見ながら使えるアイテム

「ソファでだらーっとしてる時間、もったいなくない?」

そんな罪悪感を、“ケア時間”に変えるコツがあります。

おすすめは…

- レッグマッサージャー(エア式):脚をすっぽり包んで圧をかけてくれるから、操作はボタンひとつ。

- 振動付きローラー:床に置いてコロコロ転がすだけで、足裏からふくらはぎまで刺激可能。

- スリッパ型EMS機器:履くだけで足裏からふくらはぎまで“ながらトレーニング”ができるタイプも。

これらは、テレビ・読書・スマホタイムと相性抜群。「気づいたら続いてた!」と感じやすい習慣です。

4-4-2 寝る前の3分習慣で翌朝スッキリ

「朝起きると脚がパンパン」「夕方になると靴がキツい」

そんなお悩みを抱えている方こそ、**“寝る前3分のケア”**を取り入れてみてください。

寝る直前におすすめなのは:

- やさしくさするだけのふくらはぎマッサージ

- リラックス系ナイト用着圧ソックスの着用

- ベッドサイドに常備できる軽量ローラーでのケア

これだけで翌朝、脚の軽さが全然違う!という体感を得る方も少なくありません。

しかも、眠気を誘うリラックス効果もあるため、睡眠の質向上にもつながるメリットも。

「やってよかった」「気持ちよかった」そんな小さな成功体験が、明日も続けるモチベーションになります。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 よくある失敗とその対策

「せっかく脚ケアを始めたのに、なんだか逆に調子が悪い…」

そんなモヤモヤ、経験したことはありませんか?

実は、ちょっとした使い方の“落とし穴”で、思わぬ不調や逆効果を招くことがあります。

頑張っているからこそ、「もったいない失敗」を防ぎたいですよね。

ここでは、脚ケアグッズを使うときによくあるミスと、すぐにできる対策を具体的にご紹介します。

5-1-1 サイズが合っていない/逆効果の例

「ふくらはぎが締めつけられて痛い…」「途中でずり落ちる…」

そんな悩みの多くは、サイズ選びのミスに原因があります。

着圧グッズは「キツければキツいほど効く」わけではなく、適切な圧力とサイズ選びが超重要。

とくにネット購入では、身長や体重ではなく、ふくらはぎや足首の実寸で選ぶのが正解です。

✅ 対策チェックリスト:

- 商品ページに「部位別サイズ目安」があるか確認

- 試着できない場合はレビューで「普段○cmでちょうどよかった」を参考に

- 初めてなら「中圧レベル」から始めて様子を見る

無理な締めつけは逆効果。“ちょうどいい圧”が、続けられる秘訣です。

5-1-2 長時間使用による皮膚トラブル

「一日中履いてたら、かえってかゆくなってしまった…」

そんな声も少なくありません。

着圧アイテムは便利ですが、肌の状態や気温・湿度によって、摩擦やムレが起こるリスクも。

特に敏感肌の方や、夏場は要注意です。

✅ トラブル予防のポイント:

- 着用時間は推奨時間(6〜8時間)を目安に

- 就寝中用と日中用でアイテムを使い分ける

- 肌が乾燥しやすい人は、保湿ケアをしてから着用するのがおすすめ

「脱いだあと、赤くなっていたら休む」など、自分の肌との対話を大事にすることも長続きのコツです。

5-2 商品選び・継続のための工夫

「いろんな商品があるけど、どれを選べばいいのかわからない…」

「最初はやる気があったのに、いつの間にか続かなくなってた…」

そんな経験、ありませんか?

実は、脚ケアを“続けられる習慣”にするためには、商品選びの段階から“無理なく続く工夫”を取り入れることが大切なんです。

ここでは、続ける人がやっている2つのコツを紹介します。

5-2-1 医療用と市販用の違いを理解する

「市販品と病院で使ってる着圧ソックスって、どう違うの?」

この疑問、意外と多いんです。

確かに医療用は効果が高いとされていますが、それだけに正しい着用方法や医師の指導が必要なケースも多いのが特徴です。

一方で、市販の着圧グッズは…

- 「美容」や「むくみ軽減」に特化した軽圧タイプが豊富

- 着け心地やデザインも重視されており、毎日使いやすい工夫がされている

✅ 市販品を選ぶときのポイント:

- パッケージに「段階圧力設計」「血流サポート」などの記載があるか

- 着用シーン(就寝用・日中用・運動用など)が明記されているか

「気になるけど病院に行くほどじゃない」そんな人には、**まず市販品から試すのが◎**です。

5-2-2 継続するためのモチベーション維持法

「三日坊主になりがちで、どうしたら続けられるんだろう…」

それ、あなただけじゃありません。

脚ケアも運動やスキンケアと同じで、“すぐに効果が見えにくい”ことが続かない理由なんです。

でも大丈夫。モチベーションを維持するための工夫があります。

✅ 続けるコツ:

- ビフォーアフターを写真に残す:ふくらはぎのサイズや朝の足の軽さを記録してみる

- お気に入りの1枚を見つける:デザインや肌触りが好みのものなら、自然と手が伸びる

- ルーティン化:TVを見る時や寝る前など「この時間はケアタイム」と決めてしまう

「ちゃんと続いてる」「少しずつ変化してきた」と実感できたとき、自然とやる気が湧いてきます。

5-3 こんなときは使用を控えて

「なんとなく足がピリピリする…」

「履いたあと、かゆみが出て不安になった」

そんな“違和感”を感じたことはありませんか?

脚ケアグッズは、基本的には多くの人にとって便利で効果的なサポートアイテムです。

でも、「合わないタイミング」や「注意が必要な状態」もあるのが現実です。

大切なのは、“自分の体のサインに気づくこと”。

以下のようなケースでは、いったん立ち止まることが、体を守る第一歩になります。

5-3-1 閉塞性動脈硬化症や皮膚病を伴う場合

「足先が冷えやすい」「歩くとすぐ痛くなる」

そんな症状がある場合、**動脈側の血流障害(閉塞性動脈硬化症など)**が隠れている可能性があります。

着圧グッズは静脈の流れをサポートするものです。しかし、動脈に障害がある場合には、かえって悪化する可能性があるため注意が必要です。

また、皮膚疾患(湿疹、かぶれ、傷など)がある状態で着用すると、炎症を悪化させることもあるため注意が必要です。

✅ こんなときは医師に相談:

- 歩くと足にしびれ・痛みがある

- 皮膚にかゆみ・ただれ・赤みが広がっている

- 糖尿病や循環器系の持病がある方

「気になるけど我慢」はNG。まずは専門家の声を聞くことが安心につながります。

5-3-2 着圧に対するアレルギーや違和感があるとき

「履いたあとにかゆみが出る」「ピリピリする感じが気になる」

これもよく聞くお悩みの一つです。

素材に対するアレルギーや、圧の刺激で神経が過敏になるケースもあります。

また、体調がすぐれないときほど違和感を感じやすいことも。

✅ 違和感チェックリスト:

- 脱いだあとに赤い線や跡が長く残る

- 圧迫感がストレスになっている

- 身体がだるいと感じた日は、着用を控えてみる

「今日はおやすみしよう」も、大事なセルフケア。

無理に続けず、自分に合ったペースとタイミングで取り入れることが、心地よい習慣への近道です。

6.まとめ:脚から変わる毎日の健康と生活の質

毎日の疲れや重だるさ、そして気づかぬうちに進行する“脚の悩み”。

「なんとかしたいけど、何から始めれば…」と迷っていたあなたへ。

この記事では、無理なく続けられる脚ケアの方法を、最新のトレンドや専門知識も交えてご紹介してきました。

改めて、この記事の大切なポイントを2つにまとめます。

6-1-1 むくみと静脈瘤は早期ケアがカギ

「年齢のせいかな」と見過ごしがちな足のむくみや血管の浮き。

でも、それが**“健康の黄色信号”**であることもあります。

・立ちっぱなしで足がパンパンになる

・夕方になると靴下の跡がくっきり

・足がだるくて眠りも浅い気がする…

そんなサインを見逃さず、“まだ軽いうち”からケアを始めることが、将来の静脈瘤や血栓リスクを減らすカギになります。

早すぎるなんてことはありません。思い立った“今”が一番のタイミングです。

6-1-2 ギア選びと正しい使い方が結果を左右する

「買ったのに、全然効いてる気がしない…」

それ、もしかするとギアの選び方や使い方が合っていないだけかもしれません。

✔ 圧の強さが自分の体に合っているか

✔ 使用タイミングは日中用?就寝用?

✔ 継続しやすいデザイン・素材かどうか

脚ケアグッズは、“なんとなく使う”より、“自分に合ったものを正しく使う”ことで効果を実感しやすくなります。

あなたの生活スタイルにフィットするアイテムを選んで、心地よくケアを続けていきましょう。

「脚の重だるさ、実は“年齢”じゃなかったのかも…」

「できることから始めたいけど、何を選べばいいの?」

そう感じた今こそ、“あなたの生活に合った一歩”を踏み出すタイミングです。

大切なのは、続けやすくて、気持ちが前向きになる選択肢を見つけること。

まずは、日々のケアに取り入れやすいアイテムや、体の変化に気づける情報からチェックしてみましょう。

【関連記事リンク】血流改善の運動法/下肢静脈瘤セルフチェック

→ 着圧グッズとあわせて、軽い運動やセルフチェックを取り入れると効果がより実感しやすくなります。

気になる症状がある方も、まずは“知ること”から始めてみませんか?

→【関連記事リンク】

忙しい毎日、後回しにしてきた「脚のケア」。

でも、夕方のむくみやだるさに気づいたあなたは、もう第一歩を踏み出そうとしている人です。

いきなり完璧を目指さなくても大丈夫。小さな気づきが、体と心を少しずつ軽くしてくれます。

「これならできそう」と思えるところから、今日から始めてみませんか?

「あなたの脚、今日からケアしてみませんか?」

日々頑張るあなたの脚に、ほんの少しのご褒美を。

“毎日を軽やかに過ごす自分”を想像しながら、今日からできることを始めましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7a030.0db03c65.4ae7a031.d5cc5282/?me_id=1380924&item_id=10002932&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flops%2Fcabinet%2Fcross7%2Fom-638-991-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7a3d2.7c3c6578.4ae7a3d3.18ab7e96/?me_id=1311786&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fashleybodyshop%2Fcabinet%2Fmem_product%2F3dtights2021%2Ftights_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7ce9e.fdc4492a.4ae7ce9f.807f4d7b/?me_id=1355612&item_id=10000148&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffactshop%2Fcabinet%2Fcompass1583899898.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7c984.5319538e.4ae7c985.f97edaa2/?me_id=1283967&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faquacubejapan%2Fcabinet%2Fitem%2Fzeinuki%2Fimgrc0067634620.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7adcd.32354b68.4ae7adce.4a4b8266/?me_id=1303066&item_id=10043484&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkutsushitaya%2Fcabinet%2Fitem05%2F051170042_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48620d33.1db1d81c.48620d34.3cec0fb6/?me_id=1322883&item_id=10004380&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonoproduction%2Fcabinet%2Fitems%2Fprotectx%2Fmppx00030m_txt.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7dbc2.aaf94f00.4ae7dbc3.349ecb30/?me_id=1295031&item_id=10004886&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmorimorikenkoudou%2Fcabinet%2Fdan%2Ffree_1704702376733.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7ddfa.c71063ab.4ae7ddfb.4c37af04/?me_id=1420565&item_id=10000024&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fecru-fossette%2Fcabinet%2Fmaternitysocks%2F000_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7e247.a8f0343e.4ae7e248.ad89b928/?me_id=1383952&item_id=10000058&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhuayou-shop%2Fcabinet%2F1028%2F11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7e7d3.d9129cf8.4ae7e7d4.6fbf75ff/?me_id=1386294&item_id=10000035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsouda-1959%2Fcabinet%2Fpage%2F08315666%2Fimgrc0132037689.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7e9a5.10b79abe.4ae7e9a6.c2df8a47/?me_id=1307271&item_id=10005212&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-risecreation%2Fcabinet%2Fproduct%2Ftop-2%2Fc0250_01b_em.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7ec8a.9ee29f30.4ae7ec8b.660ecea6/?me_id=1427354&item_id=10030092&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyurifashion%2Fcabinet%2Fhd412%2Fhd4120153_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7f1a8.62a91e95.4ae7f1a9.744a9fbc/?me_id=1359020&item_id=10003137&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk-corporation%2Fcabinet%2F06071192%2F09244142%2Fstick_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ae7f961.98bcd12e.4ae7f962.f9206b03/?me_id=1428028&item_id=10001756&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falascorp%2Fcabinet%2F11920462%2Fxw-022-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4981b488.0b9f1090.4981b489.7848ab36/?me_id=1270903&item_id=11610720&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000001460%2F4595985917048_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント