理学療法士が厳選!快眠マットレス・アロマ・音響アイテムなど、科学的根拠に基づくおすすめ快眠グッズを徹底解説。睡眠の質を高めて、生活習慣病予防にもつなげる実践ガイドです。

- 1.“睡眠の質改善”が健康のカギ?|理学療法士が教える快眠の重要性

- 2.基礎知識:快眠グッズで睡眠の質は本当に変わる?

- 2-2 理学療法士の視点でみる「回復と睡眠」

- 2-3 快眠アイテムの生活導入ステップ

- 3.最新トレンド:スリープテックと快眠市場の進化

- 3-1 注目されるスリープテックとは?

- 3-2 快眠市場の拡大と注目商品

- 【H4】実践ガイド:快眠を支えるおすすめアイテム5選

- 4-2 光と音を整える:アイマスク・音響機器

- 4-3 空気と香りの演出:加湿器・アロマディフューザー

- 4-4 体内リズムを整える:サプリメント・入浴剤

- 5.注意点と失敗しないコツ:選び方・使い方で差が出る!

- 5-1 ありがちなNGパターンとその理由

- 5-2 成功するための3つの工夫

- 6.まとめ:快眠アイテムで“自律回復力”を高めよう

1.“睡眠の質改善”が健康のカギ?|理学療法士が教える快眠の重要性

「最近よく眠れた気がしない」「朝起きても疲れが取れていない」――そんな声をよく耳にします。

それもそのはず、私たちの社会は“忙しさ”が当たり前のように積み重なり、睡眠が「削れるもの」として扱われがちです。

でも実は、睡眠の質が低いと、疲労回復だけでなく心臓・代謝・血圧にも悪影響を及ぼすことがわかってきました。とくに40代以降の働き盛りでは、生活習慣病の予防や慢性疲労改善のカギとして、“質の高い睡眠”が注目されています。

そこで本記事では、**循環器リハビリを専門とする理学療法士WellTakaが、「今日からできる!快眠アイテム」を徹底解説。マットレスやアイマスク、音響機器、アロマなどを、**リハビリ医学の視点から“回復力を底上げする睡眠環境”**として紹介します。

「ただ寝る」から「回復するために眠る」へ――。あなたの睡眠、変えてみませんか?

2.基礎知識:快眠グッズで睡眠の質は本当に変わる?

2-1 「快眠」とは何か?科学的視点から解説

2-1-1 ノンレム睡眠とレム睡眠のメカニズム

2-1-2 睡眠の“質”とは?「量」ではなく「回復力」

「ぐっすり眠った気がしない」「夜中に何度も目が覚める」…そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、**睡眠の“長さ”よりも、“どれだけ回復できたか”**が質に大きく関係します。

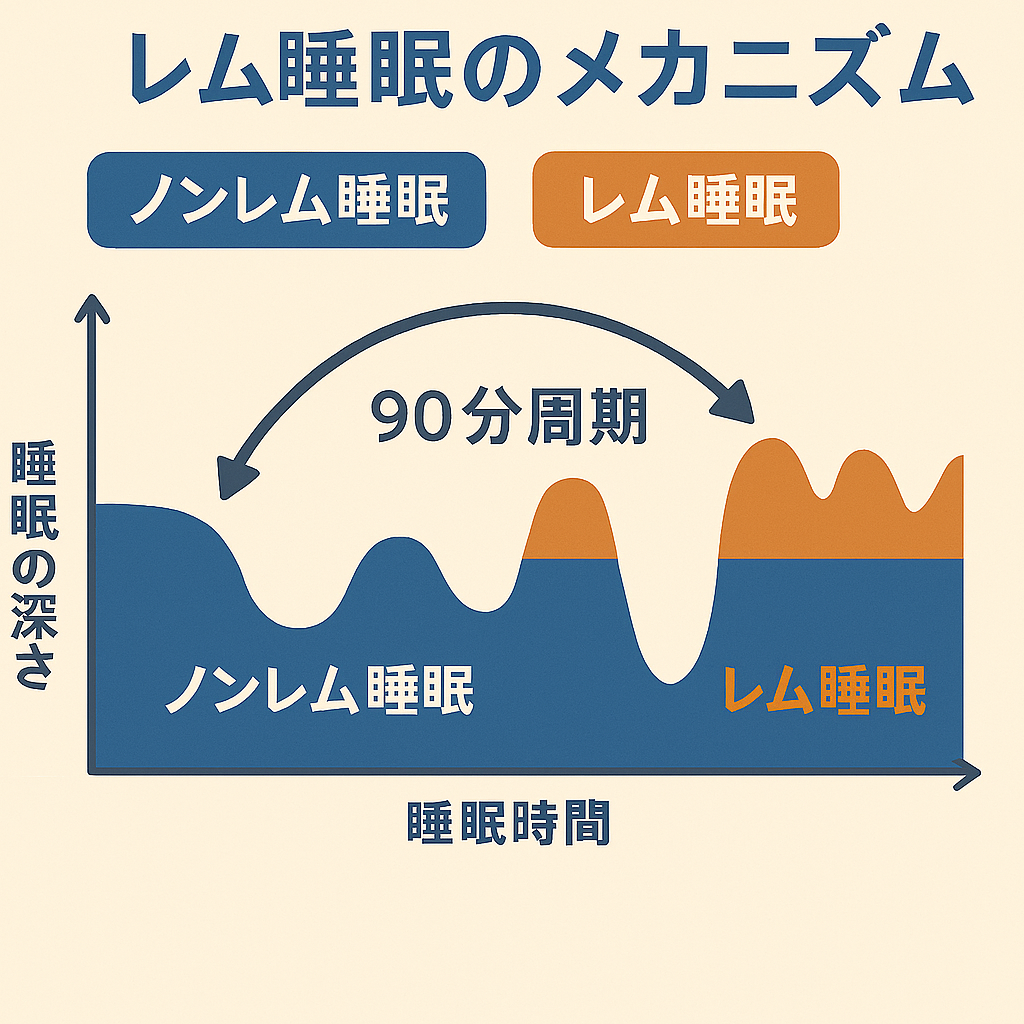

睡眠は「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」の2つで構成され、約90分周期で交互に現れます。

特に、副交感神経が優位になるノンレム睡眠の「深さ」が、疲労回復のカギを握ります。

つまり、たとえ6時間しか寝ていなくても、「深く眠れているかどうか」がポイント。

逆に、8時間寝ても途中で何度も起きていたら、体は十分に回復しません。

その質を左右するのが、「寝具」「室内環境」「音」「香り」といった快眠グッズ。

**理学療法士である私WellTakaは、臨床経験から“快眠=自律神経バランスを整えるための環境作り”**と実感しています。だからこそ、本記事では「機能性」だけでなく、「生理学的根拠」に基づいておすすめの快眠アイテムをご紹介していきます。

2-2 理学療法士の視点でみる「回復と睡眠」

2-2-1 疲労回復と副交感神経の関係

2-2-2 内部障害・循環器疾患のリハにおける睡眠の役割

「疲れがなかなか取れない…」と感じていませんか?

それ、“回復できる睡眠”がとれていないサインかもしれません。

私たちの体は、夜になると副交感神経が優位になり、筋肉や内臓、血管の修復モードに入ります。 しかし、ストレスや生活リズムの乱れでこの切り替えがうまくいかないと、**寝ても疲れが取れない“未回復状態”**が続いてしまいます。

理学療法士として循環器リハに携わってきた私の経験では、良質な睡眠がとれている方は、日中の活動量も安定し、リハビリの効果も高いことが多いです。

とくに内部障害(心臓・肺・腎臓など)の患者さんほど、睡眠によって“治癒力”が左右される傾向があります。

そこで大切なのが、**回復モードに導いてくれる「睡眠環境」**です。マットレス、アイマスク、音・香りなどを整えることで、副交感神経が働きやすい状態をつくれます。

2-3 快眠アイテムの生活導入ステップ

「せっかく快眠グッズを買っても、使いこなせず終わってしまった…」

そんな経験、ありませんか? 実は多くの方が**“買っただけで満足”**してしまい、快眠生活までたどり着けていません。

そこで大切なのが、「少しずつ、無理なく、生活に組み込むこと」。以下の3ステップで、あなたの睡眠環境をじっくり整えていきましょう。

2-3-1 ステップ1:まずは寝室の環境を整える

- 遮光カーテンで光をカット、静かな環境に。

- エアコンや加湿器で快適な温湿度を維持。

- 寝る前のスマホは別室に置くのも◎。

2-3-2 ステップ2:自分に合ったマットレス・枕を探す

- 「高反発?低反発?」は体格や寝姿勢で変わります。

- 枕も“首を支える”タイプで睡眠中の負担を軽減。

- 楽天で試せる商品を選び、合わなければ返品対応を活用。

2-3-3 ステップ3:音・香り・光で入眠ルーチンを作る

- ホワイトノイズやヒーリングミュージックで雑念を遮断。

- ラベンダーやベルガモットの香りで副交感神経を優位に。

- 就寝30分前には間接照明のみに切り替え、眠気を誘導。

小さなことからでOK!

大切なのは「快眠グッズを“使いこなす”工夫」です。

3.最新トレンド:スリープテックと快眠市場の進化

3-1 注目されるスリープテックとは?

3-1-1 ノイズキャンセリング・振動センサー・アプリ連携枕

「せっかく寝ようと思ったのに、外の音やスマホ通知で目が覚めてしまった…」

そんな経験、ありませんか?

私の患者さんでも「物音に敏感で眠りが浅い」という悩みをよく耳にします。

近年注目されているのが、“スリープテック”と呼ばれる快眠サポート機器です。中でも人気なのが、ノイズキャンセリング機能付きイヤホンや、振動で起こしてくれるスマートアラーム機能付きの枕、スマホアプリと連動して睡眠の深さを記録できるウェアラブルデバイスなど。

特に、音に敏感な方や不規則な生活をしている方にとっては、これらのテクノロジーが**“眠るための環境づくり”を簡単にしてくれる強力な味方**になります。

「ただ静かな部屋で寝る」から、「自分に最適化された環境で回復する」睡眠へ。

このような“パーソナライズド快眠”を支えるのが、今のスリープテックの魅力なのです。

3-1-2 睡眠スコアで「見える化」する最新デバイス

「寝たはずなのに、疲れが取れていない」

その“なんとなくの不調”、数値で把握できたら安心ですよね。

ここ数年で急速に進化しているのが、「睡眠スコア」や「深睡眠時間」を“見える化”するウェアラブルデバイス。スマートウォッチやリング型デバイスが、睡眠の深さ・中途覚醒・心拍変動・呼吸数などを自動記録してくれるようになりました。

私の患者さんでも、「スコアが低かった日はたしかに日中ぼんやりしていた」「スコアが高い日は体が軽い」といった声が多く、客観的データがあることで生活習慣の改善にも前向きになれる傾向があります。

とくに、**不眠気味で原因がわからない人や、生活リズムが乱れがちな方にとって、「見える化」は“自分の睡眠と向き合う第一歩”**になります。

最新のスリープテックは、「ただ測るだけ」でなく、快眠グッズとの相性を知るヒントにもなるのです。

あなたの睡眠、思っているより“伸びしろ”があるかもしれません。

3-2 快眠市場の拡大と注目商品

3-2-1 2025年の快眠グッズ市場:主要カテゴリとシェア

「最近、やたらと“睡眠の質”って聞くけど、みんな本当に何か始めてるの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は2025年現在、快眠グッズ市場は前年比120%以上の成長を続けており、各分野で“本気の製品開発”が進んでいます。とくに売れ筋カテゴリは以下のように分類されます:

- 寝具(マットレス・枕):約40%

- 音・光環境系(アイマスク・ノイズ機器):約25%

- 空間調整系(加湿器・アロマ):約20%

- 体内リズム系(サプリ・入浴剤):約15%

どのカテゴリも「体験重視」かつ「続けやすい」を意識した設計が増えており、単なる“贅沢品”ではなく、健康維持のための“投資アイテム”として選ばれる傾向が高まっています。

「自分に合うものを選びたいけど、種類が多すぎて分からない…」という方へ、次に紹介するのは、実際のレビューから見えてきた“ハズレにくいアイテム”の特徴です。

3-2-2 利用者のレビューで見えてきた「本当に効果があるもの」

「SNSや通販で『おすすめ!』って書いてあるけど、本当に効くの?」

そう感じるのは、ごく自然なことです。

私が患者さんや知人から聞いた声や、実際に使われたレビューを追っていくと、“本当に効果があった”と感じられる商品にはいくつかの共通点があることがわかってきました。

✅ 利用者レビューで高評価が集中する特徴

- 「3日以内に効果を実感した」と書かれている

- 「使わない日との差が歴然」と表現されている

- 「毎日使いたくなる・習慣化しやすい」と記されている

とくに、高反発マットレスの寝返りのしやすさや、ホワイトノイズマシンの“無音ではない安心感”、アロマディフューザーの香りが入眠儀式になったという声が多く、単に機能性ではなく**「心地よさ」「継続性」**が鍵であることが浮かび上がります。

「失敗したくない」「使ってみてがっかりしたくない」――そんな方こそ、レビューの“共感コメント”を手がかりに選ぶのが成功の近道です。

【H4】実践ガイド:快眠を支えるおすすめアイテム5選

4-1 体を支える寝具:マットレス・枕

4-1-1 高反発 vs 低反発マットレスの選び方

「朝起きると腰が重い」「横向きで寝ると肩が痛い」──そんな方は、マットレスが体に合っていない可能性があります。

マットレスは、睡眠の質を左右する「体圧分散性」と「寝返りのしやすさ」が重要です。

✅ 高反発マットレスがおすすめな人:

- 腰痛や寝返りの少なさが気になる人

- 筋肉量がやや多めで、沈み込みすぎると違和感がある人

- 起床時に腰が重だるいと感じる人

✅ 低反発マットレスがおすすめな人:

- やさしく包み込まれるような寝心地が好みの人

- 横向き寝が多く、肩の圧迫が気になる人

- 筋肉量が少なめで、身体への負荷を減らしたい人

4-1-2 頚椎支持枕で首こり・肩こり改善へ

日中の肩こりや首の重だるさに悩んでいませんか?

その原因、**「枕の高さ・形状が合っていない」**ことかもしれません。

理想的な枕は、頚椎(けいつい)=首のカーブをしっかり支える設計です。

特に、仰向けだけでなく横向きでも自然な寝姿勢が保てる「頚椎支持型枕」がおすすめです。

✅ 快眠枕を選ぶポイント

- 頭部の沈み込みすぎを防ぐ、やや硬めの素材

- 首元に高さがあり、自然なS字カーブを支える形状

- 丸洗いできる・高さ調整できるものが理想

4-2 光と音を整える:アイマスク・音響機器

4-2-1 遮光・冷感・温感アイマスクの比較

「寝室の明かりが気になる」「眠りが浅くて夜中に目が覚めてしまう」

そんな悩みを抱えている方に、“たった1枚の布”が大きな変化をもたらすことがあります。

それが、「アイマスク」。

でも、最近はただの布ではなく、素材や機能にこだわった高機能アイマスクが続々と登場しています。

🌓 主なタイプと特徴

- 遮光タイプ:徹底的に光をシャットアウト。夜勤明けや昼寝にも◎

- 冷感タイプ:目のまわりをスーッと冷やして、火照り・ストレスを和らげる

- 温感タイプ(ホットアイマスク):じんわり温めて、副交感神経を優位に。安眠効果&眼精疲労ケアに最適

「今日は疲れていて早く寝たい」「目が冴えて落ち着かない」

そんな時でも、アイマスクを装着した瞬間から「眠るモード」に切り替えられるのが最大の魅力です。

理学療法士の立場から見ても、目元の温冷刺激は自律神経の切り替えに有効で、

とくに寝つきが悪い人・交感神経が過剰になりがちな人にはおすすめ。

あなたに合う“相棒アイマスク”を、ぜひ見つけてください。

4-2-2 ホワイトノイズ vs ヒーリングミュージックの使い分け

「寝る前にスマホいじってたら、余計に眠れなくなった」

そんな経験、ありませんか?

実は、脳は“静かすぎる環境”でも逆に緊張してしまうことがあります。

だからこそ、あえて“音”で安心感をつくる、という方法がいま注目されています。

🎧 主なサウンドタイプ

- ホワイトノイズ:換気扇・雨音・波音などの“一定の雑音”

→ 外部音をかき消し、脳をリラックスさせる - ヒーリングミュージック:自然音やゆったり音楽

→ 不安・緊張・イライラを沈め、気持ちを整える

「テレビの音が気になって…」「夫のいびきが…」という悩みも、

ノイズマスキング機能付きの音響グッズを使えば、グッと楽になります。

最近では、Bluetooth対応の睡眠用スピーカーや、

スマホアプリと連動して“睡眠導入サウンド”を自動再生してくれるアイマスクも登場しています。

理学療法士として患者さんと接する中で、

「音を変えただけで眠れるようになった」という声は本当に多いです。

寝る前に“音の処方箋”を1つ持っておくと、ぐっすり度が変わりますよ。

4-3 空気と香りの演出:加湿器・アロマディフューザー

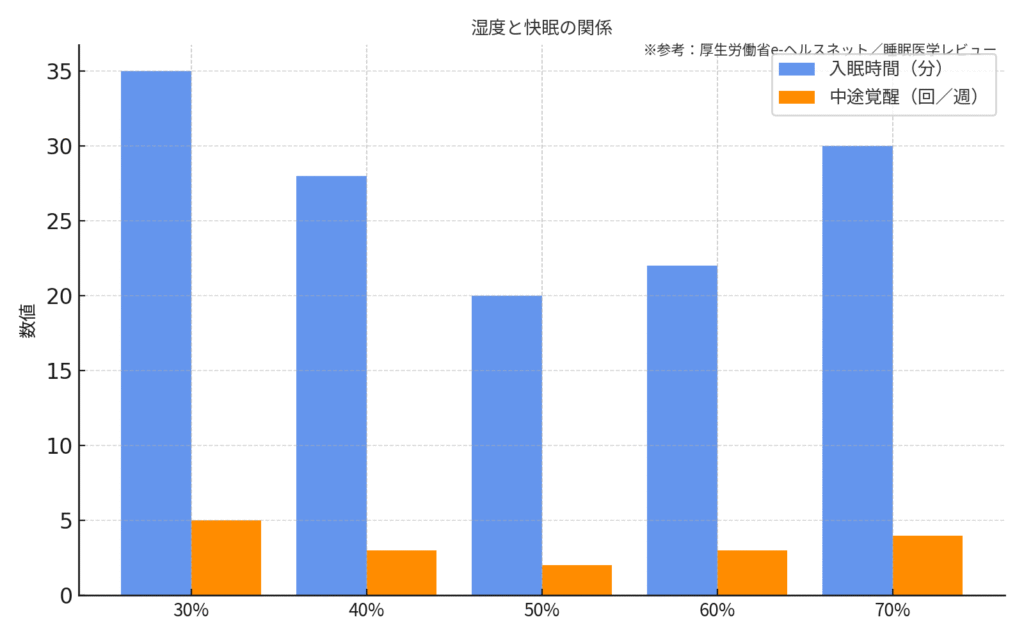

4-3-1 寝室の湿度40〜60%が快眠に必要な理由

🔍 参考元:厚生労働省 e-ヘルスネット「快適な睡眠と室内環境」,『睡眠医学レビュー』2021年版(入眠と湿度環境の関係性)

「寝ている間に喉がイガイガする」「朝起きたら鼻が詰まっている」

それ、実は寝室の“乾燥”が原因かもしれません。

理想的な快眠環境には、“空気の質”がとても大切です。

とくに秋冬やエアコン使用時には、湿度が30%以下に下がることも珍しくなく、

この状態では、どれだけ良いマットレスを使っても「眠りの深さ」は確保できません。

理学療法士としても、睡眠と自律神経の関係を考えると、湿度40〜60%が最適。

この範囲に保つことで、

- 鼻・喉・気道の粘膜が守られ、呼吸が深くなる

- 皮膚の水分が保たれ、寝苦しさが軽減される

- 副交感神経が優位になりやすく、入眠がスムーズになる

という好循環が生まれます。

特に、加湿機能付きアロマディフューザーなら一石二鳥。

音が静かでスチームがやわらかいタイプを選ぶと、就寝中も気にならずに使えます。

「夜中に目が覚めなくなった」「朝のだるさが減った」

そんな変化を感じた方も多い、“空気のリセット”習慣、ぜひ取り入れてみてください。

4-3-2 おすすめアロマと効果的な使い方(ラベンダー・ベルガモット等)

「忙しくてリラックスする時間がない」

そんな日こそ、香りの力を借りて“自分をととのえる”夜を作ってみませんか?

最近では、科学的に“睡眠に有効”とされるアロマ精油が多く注目されています。

とくに人気でおすすめなのが、以下の2つ:

🌿 快眠サポートにおすすめの香り

- ラベンダー:副交感神経を優位にし、心拍数や血圧を安定させる作用が報告されています(※1)。また、入眠までの時間が短くなったとする臨床研究もあります(※2)。

- ベルガモット:ストレス・不安感をやわらげる柑橘系。気持ちの落ち着き+香りの爽やかさが◎

これらはアロマディフューザーで拡散させるだけでなく、枕にスプレーする、入浴剤に混ぜるなど、さまざまな方法で取り入れられます。

理学療法士として感じるのは、

「嗅覚は最も感情に直結しやすく、睡眠リズムに作用しやすい」ということ。

**“好きな香り=安心できる香り”**であることが多いため、

「試しに使ってみたら、毎晩の楽しみになった」という声も多数。

頑張った1日の終わりに、**自分をととのえる“香りの処方箋”**を取り入れてみてはいかがでしょうか?

※1:Sayorwan W. et al. (2012). The Effects of Lavender Oil Inhalation on Emotional States, Autonomic Nervous System, and Brain Electrical Activity. Journal of the Medical Association of Thailand.

※2:Goel N. et al. (2005). Olfactory influences on mood and autonomic, endocrine, and immune function. Psychoneuroendocrinology.

4-4 体内リズムを整える:サプリメント・入浴剤

4-4-1 睡眠サプリに含まれる主な成分と作用(GABA・トリプトファンなど)

「寝たいのに、頭が冴えて眠れない」「日中の疲れはあるのに、体が休まらない」

こんな経験、ありませんか?

その背景には、**現代人特有の“体内時計のズレ”や“交感神経の過活動”**が潜んでいます。

睡眠環境を整えてもなかなか改善しないときには、医薬品ではないため効果効能を保証するものではありませんが、生活リズムや自律神経の調整を目的に取り入れる方も増えています。

とくに注目されているのが、以下の成分です:

- GABA(ギャバ):リラックスを促し、神経の興奮を抑えることで“入眠しやすい脳”に導く

- トリプトファン:セロトニンやメラトニンの材料となり、睡眠リズムを整える

- グリシン:体温調整を促進し、「自然な眠気」を引き出すアミノ酸

理学療法士としても、交感神経と副交感神経のバランスをとるアプローチはリハビリの現場でも重要視しています。

無理に薬に頼らず、穏やかに“整える”サプリを選ぶのはとても良いセルフケアの選択肢です。

「翌朝のスッキリ感が違った」「眠るまでの時間が短くなった」

そんな体験談も多く、自分に合うサプリを1つ持っておくと心強い味方になってくれるはずです。

4-4-2 就寝前の入浴ルーチンとおすすめ入浴剤

「「寝る前にスマホを見たら、目が冴えてしまった…」

そんな経験、ありませんか?

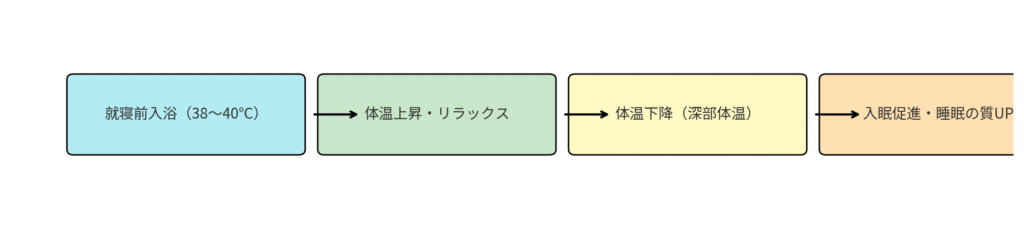

実は、入浴には“自律神経の切り替え”を促す効果があるんです。

🔽おすすめの就寝前入浴ルーティン

- 時間帯:寝る1〜2時間前

- 温度:38〜40℃のぬるめのお湯

- 時間:10〜15分程度

➕ 入浴剤を加えると、香りと温熱でリラックス効果が倍増します。

🌿 おすすめの入浴剤タイプ

- 炭酸系:血流を促進し、疲労物質を流しやすくする

- アロマ系(ラベンダー・カモミール):リラックス効果と香りによる入眠サポート

- ミネラル系(エプソムソルト等):筋肉のこわばりをほぐし、副交感神経を優位に導く

理学療法士としても、筋緊張の高い方やストレス性の不調を抱える方には、

“夜の入浴ルーチンを整えること”がリハビリの第一歩になることを実感しています。

「お風呂に入った夜は眠りが深かった」

そんな気づきを重ねることで、あなたの睡眠も少しずつ整っていくはずです。

5.注意点と失敗しないコツ:選び方・使い方で差が出る!

5-1 ありがちなNGパターンとその理由

5-1-1 高機能グッズがかえって「プレッシャー」になる?

「最新の快眠アイテムを買ったのに、なぜか余計に眠れなくなった…」

そんな声、実は少なくありません。

睡眠トラッカー、アプリ連動枕、温冷対応の高級マットレス…。

“あれこれ揃えるほど眠りの質が上がる”と信じていたはずなのに、

逆に「今日はスコア悪かった」「効果が出てない気がする」と、無意識に“プレッシャー”を感じてしまうケースがあるのです。

とくに几帳面な性格の方や健康意識の高い方ほど、

「眠れない=失敗」と自分を責めてしまい、結果的に交感神経が高ぶってしまうことも。

理学療法士としても、睡眠を“競技”のように捉えず、

「整える」「休める」「委ねる」ためのツールとして活用してほしいと常々感じています。

高機能なグッズほど、“頼りすぎない距離感”が大切。

**「眠りを計測するため」ではなく、「自分を整えるため」**という視点で使えると、

本当の効果が見えてきます。

5-1-2 アイテムの「使いすぎ」が睡眠を妨げる場合も

「アロマを炊いて、音楽を流して、温感アイマスクもつけて…」

せっかくの“癒し時間”が、知らず知らずのうちに**“盛りすぎルーティン”になっていませんか?**

快眠グッズは、本来リラックスを促すためのサポートアイテム。

でも、あれこれと**“全部のせ”状態になると、脳や身体に過剰な刺激を与え、逆に眠りを妨げる**こともあるのです。

たとえば、

- ヒーリングミュージックが「耳に残って眠れなかった」

- アロマの香りが「強すぎてかえって気になった」

- 温感グッズが「寝てる間に暑くなって目が覚めた」

こうした体験、意外と多くの人がしています。

大切なのは、「自分の感覚に合うかどうか」。

理学療法士としても、リハビリの際に「刺激の強すぎは逆効果」になることを何度も見てきました。

睡眠も同じで、“ほどよい刺激”こそが心地よさを生むカギ。

気になる方は、まず1つずつ試して、“自分に合う最小限”のルーティンを見つけていくことをおすすめします。

5-2 成功するための3つの工夫

5-2-1 自分の睡眠タイプに合ったアイテムを選ぶ

「枕を買い替えたのに、首が余計に痛くなった」

「快眠サプリを試したら、逆に寝つきが悪くなった」

そんな“もったいない失敗”をしたことはありませんか?

睡眠改善において、万人に効くアイテムは存在しません。

人によって「眠れない理由」は違い、必要なサポートも異なります。

たとえば…

- 「寝つきが悪い」人には… → 入浴・アロマ・音環境の調整

- 「夜中に目覚めやすい」人には… → 温度・湿度の見直しや体圧分散マットレス

- 「起きた時に疲れが残る」人には… → 枕の高さやマットレスの硬さがポイント

理学療法士として多くの患者さんと向き合ってきた経験からも、

「自分の睡眠タイプ」を把握することが、改善の第一歩であると強く実感しています。

アイテムを選ぶときは、「いまの悩みは何か?」を見つめ直してみましょう。

“自分に合ったピースをはめる感覚”で選ぶと、効果の体感がまったく変わってきます。

5-2-2 習慣化しやすいルーティンに組み込む

どんなに高機能な快眠グッズでも、「面倒」「続かない」と思ってしまえば宝の持ち腐れ。

実は多くの人が、「買ったけど数日で使わなくなった」という失敗を経験しています。

その理由はシンプル。生活リズムと合っていないからです。

たとえば…

- お風呂上がりにアロマディフューザーをタイマーでON

- 枕元にアイマスクと耳栓をセットしておく

- 布団に入ったら、アプリでヒーリング音を再生

こうした**“無理なくできる仕組み”を最初に整えるだけで、習慣化のハードルがぐっと下がる**んです。

理学療法でも、運動やストレッチは「習慣化の工夫」が成否を分けるポイント。

睡眠も同じく、「手間がない」「忘れない」「気持ちいい」流れをつくることが成功の鍵になります。

5-2-3 購入前に「試せる」「返品できる」仕組みを活用

「試してみたいけど、自分に合うかどうかわからない」

そんな不安から購入をためらう方も多いのではないでしょうか。

実際、睡眠グッズは価格が高めのものも多く、“失敗したくない”という気持ちが強くなるジャンルです。

そんなときは、「お試し期間あり」「返品保証つき」のアイテムを積極的に選ぶのがおすすめ。

最近では楽天やAmazonでも「30日間返金保証」や「使用後返品OK」などの柔軟な制度が整ってきています。

理学療法士としても、患者さんに何かを勧めるときには必ず

「試してみて、合わなければやめましょう」と伝えるようにしています。

なぜなら、継続できるかどうかは「納得感」がなにより大切だからです。

まずは“体感してみる”ことこそ、あなたにとっての快眠への近道。

買って終わりではなく、「買ったあとにどう使えるか」まで視野に入れて選ぶことが、失敗しないコツです。

6.まとめ:快眠アイテムで“自律回復力”を高めよう

6-1 記事の要点を振り返り

6-1-1 快眠は健康への“投資”

「寝るだけなのに、なんでこんなにしんどいんだろう…」

朝起きても疲れが残っている、日中ぼーっとする、集中力が続かない――

そんな悩みを抱える人ほど、睡眠を“後回し”にしている傾向があります。

でも、この記事を読んでくださったあなたはもう気づいているはずです。

“眠り”こそが、明日の自分をつくる回復タイムであり、心と体のリセットボタン。

理学療法士としても、「睡眠が整った人ほど、回復が早い」と実感する場面は多くあります。

睡眠の質を高めることは、高血圧や糖尿病など生活習慣病のリスク低減にもつながります。

つまり快眠は、“時間を奪うもの”ではなく、“未来の健康への投資”です。

6-1-2 睡眠の質改善で変わる生活習慣病リスク

慢性的な疲労感、血圧の不安定、血糖値のコントロール…。

こうした生活習慣病のリスク因子は、睡眠の質と密接に関係していることが近年の研究で明らかになっています。

とくに交感神経が優位なまま眠っていると、

体の回復機能が働かず、内臓や血管への負担が積み重なる可能性も。

今日紹介したアイテムたちは、単なる“便利グッズ”ではありません。

**「自律神経を整える」→「眠りの質を上げる」→「回復力を取り戻す」**という、

生活そのものを変えるきっかけになり得るツールです。

6-2-1 【おすすめ一覧】楽天で買える快眠グッズをチェック

「これ、私にも合うかも?」と感じたアイテムがあったら、ぜひ一度チェックしてみてください。

レビューや機能を見比べながら、“自分にちょうどいい快眠アイテム”を見つけることが第一歩です。

6-2-2 【関連記事】理学療法士が解説する“夜ルーティン”改善法へリンク

快眠グッズの効果を最大限に引き出すには、“使い方”も大切。

理学療法士の視点から、夜のルーティン改善方法や注意点をわかりやすく解説した関連記事も、あわせて参考にしてみてください。

👉「毎日ぐっすり眠れる!睡眠ホルモンを増やす最強の食材リスト」

「今夜から変えよう」あなたに合う快眠グッズを探す

もう「寝つけない夜」に悩むのは終わりにしませんか?

**“今夜からできること”**が、あなたの未来を変える第一歩になります。

→ あなたにぴったりの快眠グッズを見てみる

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a693667.9f7107fb.4a693668.43f71d09/?me_id=1402806&item_id=10000117&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a694101.d1b49534.4a694102.f5c5b23a/?me_id=1244938&item_id=10001855&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbodyplus%2Fcabinet%2Fsel01%2Fflick01_v1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a694d8a.2b7a162a.4a694d8b.06384db4/?me_id=1260065&item_id=11469521&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frcmdin%2Fcabinet%2Fjt05%2Fjt-tan-5014.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798b317.2862f8a5.4798b318.86e72f10/?me_id=1423883&item_id=10008862&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrend-tech%2Fcabinet%2Fitem%2F16%2F3700546708763_c0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a695742.65aaed98.4a695743.43613023/?me_id=1432607&item_id=10000033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Facalie-smart%2Fcabinet%2F11964263%2Fmein_rakuten.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a696c61.15617aec.4a696c62.fd4e9c20/?me_id=1250934&item_id=10020521&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fease-space%2Fcabinet%2F11714100%2F43300199_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a69718d.5179a81b.4a69718e.d88ae5fa/?me_id=1210615&item_id=10313676&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnitori%2Fcabinet%2F75450%2F754506101.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a697644.7a864b9c.4a697645.505bd1fc/?me_id=1369303&item_id=10000120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcocochi-factory%2Fcabinet%2Fyokonegu%2Fimgrc0113115055.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a697e8f.45c3b6c6.4a697e90.722a2417/?me_id=1426506&item_id=10001055&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaitekismileshop1%2Fcabinet%2F11733395%2Fjl85.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a6981e1.8a8af881.4a6981e2.6f8ec370/?me_id=1426612&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhibiwa%2Fcabinet%2F10549764%2F10659795%2F11740621%2Fmain_250514.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a699130.c2beac4e.4a699131.c974c6d6/?me_id=1319988&item_id=10038341&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjukusui%2Fcabinet%2Fergo_pouch%2F294-10931_sam.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a699518.ff0419b5.4a699519.de8ffa2a/?me_id=1396594&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fisei-shop%2Fcabinet%2Fwhitenoisemachine%2Fd1%2Fd1_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a6998d1.da7a49f7.4a6998d2.2ed189eb/?me_id=1409166&item_id=10000448&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fniceitems%2Fcabinet%2F11514449%2F11514680%2Fimgrc0091171118.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a69c553.464b5060.4a69c554.46faa599/?me_id=1429592&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnayamikaiketsulab%2Fcabinet%2Fitem%2Fnempure%2Fimgrc0107189666.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a69cae2.74ba9881.4a69cae3.464d485e/?me_id=1306330&item_id=10001913&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwagonsale-kanahashi%2Fcabinet%2F09381408%2F4960433101582-10_n1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a69cdb1.4dd83544.4a69cdb2.e47ae69d/?me_id=1220619&item_id=10001554&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbathlier%2Fcabinet%2F1037-01%2F1037-100019-02-r1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a69d04a.7fc2c4ab.4a69d04b.c04b4cbd/?me_id=1277952&item_id=10000146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsibody%2Fcabinet%2Filcorpo%2F9883%2F9883_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント