外出機会が減り、なんとなく体調がすぐれないと感じていませんか?本記事では、理学療法士WellTakaさんが、自宅で健康を守るために大切な「身体活動」「生活習慣」「意識改革」の3つの視点をやさしく解説。在宅ワークや家事の合間にできる簡単な運動法や、睡眠・食事環境の整え方、無理なく続けるためのコツまで、日々の暮らしにすぐ取り入れられる内容を豊富に紹介しています。「気づいて、続ける」自分だけの健康習慣を作るためのヒントが満載。今の生活スタイルのままで、自宅から始められるセルフケアを学びましょう。

- 1.

- なぜ「自宅で健康維持」が注目されているのか?

- 1-1 現代の生活環境が抱える健康リスクとは?

- 1-2 記事で得られる3つのメリット

- 2.基礎知識:理学療法士が語る“3つの視点”とは?

- 2-1 健康維持に必要な「身体活動・生活習慣・意識改革」

- 2-2 専門資格から見た理学療法士の知見

- 3.最新トレンド:健康維持に関する国内外の注目動向

- 3-1 データで見る「座りすぎ社会」と健康悪化

- 3-2 高齢者×自宅ケアの注目キーワード

- 4.実践方法:3つの視点を生活に落とし込むコツ

- 4-1 身体活動の習慣化

- 4-2 生活習慣の最適化

- 4-3 意識改革のためのセルフモニタリング

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-1 健康習慣が続かない人の共通点

- 5-2 理学療法士がすすめる継続の工夫

- 6.まとめ:3つの視点を取り入れて“未来の自分”を変える

- 6-1 記事の要点振り返り

- 6-2 次のアクション

1.

なぜ「自宅で健康維持」が注目されているのか?

1-1 現代の生活環境が抱える健康リスクとは?

1-1-1 高齢化社会と在宅ワークの影響

ここ数年で、家の中で過ごす時間がぐっと増えました。仕事も買い物も、家にいながら完結できる今、動く時間が極端に減ってしまったと感じていませんか?

特に高齢者や在宅ワークをしている方にとって、「健康を維持すること自体が難しい」現実が広がっています。

1-1-2 運動不足・食生活の乱れがもたらす影響

運動をしなきゃと思いつつも、疲れや忙しさでつい後回し。食事も、手軽なもので済ませがち…。気づけば「なんとなく不調」が続く日々。

そんな生活が、血圧や血糖の上昇、体力の低下など、将来的な病気のリスクにもつながってしまうのです。

1-2 記事で得られる3つのメリット

1-2-1 医療専門職の視点から得られる本質的な知識

本記事では、循環器や呼吸器などの内部疾患に精通した理学療法士・WellTakaさんが、自宅での健康維持に必要な“本質的な視点”を解説します。

1-2-2 自宅でできる実践的な健康維持法の習得

運動・栄養・習慣の見直しを、自分のペースで無理なく続けるための工夫も具体的にご紹介。今日からすぐに取り入れられます。

1-2-3 今すぐ始められる行動提案付きであること

記事の最後には、継続しやすい工夫やおすすめグッズも紹介。読むだけでなく、「動き出す」きっかけになる内容です。

2.基礎知識:理学療法士が語る“3つの視点”とは?

2-1 健康維持に必要な「身体活動・生活習慣・意識改革」

自宅で健康を維持するには、運動だけ頑張ればいい…そう思っていませんか?

でも実は、「動くこと」「食べること」「考え方や感じ方」この3つのバランスが揃ってはじめて、体調は安定します。

ここでは、理学療法士WellTakaさんが提唱する“3つの視点”について、順を追って解説します。

2-1-1 身体活動=運動だけでなく日常動作全体

「わざわざ運動の時間を作らないといけない」と思うと、ハードルが上がってしまいますよね。

でも安心してください。買い物、洗濯、掃除など、日常の中で“動く工夫”を取り入れることこそ、健康維持のカギなんです。

これを“NEAT(非運動性熱産生)”と呼び、今注目されています。

2-1-2 生活習慣=睡眠・食事・環境を整える視点

健康は“1日の過ごし方”で決まります。特に、良質な睡眠・栄養バランスのとれた食事・心地よい生活空間は、免疫力や回復力に直結します。

すべてを完璧にしようとせず、小さな習慣から整えていきましょう。

2-1-3 意識改革=「気づく力」と「続ける力」

「今日は疲れすぎてるな」「最近、食事が偏ってきたかも」など、自分の体調に“気づく”ことが最初のステップです。

その上で、“ゆるくでも続ける”ことが最も重要です。理学療法士はこの「継続の仕組み作り」を支援するプロでもあるのです。

2-2 専門資格から見た理学療法士の知見

「誰に相談したらいいかわからない」「ネットの情報ばかりで不安」——

そんな声に応えるのが、医療現場と家庭をつなぐ“橋渡し役”としての理学療法士の存在です。

WellTakaさんは、ただの運動指導者ではありません。体の仕組みを熟知したうえで、“日常に活かせるアドバイス”を届けてくれます。

2-2-1 循環器・呼吸器・内部障害リハの現場経験

心臓リハビリや呼吸器疾患のリハビリ現場で、累計1万人以上のリハビリ支援に関わってきたWellTakaさん。

「歩くのがしんどい」「息がすぐ切れる」といった日常の困りごとに対して、**“医学的根拠に基づいた工夫”**を数多く提案してきました。

2-2-2 病院〜在宅支援までの広い対応範囲

急性期病院・回復期病院・地域クリニックと幅広い現場で活躍してきた経験から、「退院したあとの生活」を見据えた提案力も魅力です。

「病院ではできたけど、家ではうまくいかない」

そんなギャップを埋めるのが、理学療法士の本当の力なんです。

3.最新トレンド:健康維持に関する国内外の注目動向

3-1 データで見る「座りすぎ社会」と健康悪化

3-1-1 健康寿命と座位時間の関係(厚労省データ)

「1日、どれくらい座って過ごしていますか?」

テレビを見たり、スマホをいじったり、仕事や家事の合間に座ってホッとひと息…。気づけば、1日の大半を座っているという方も多いはずです。

実は、「長時間の座位行動」は、健康寿命の短縮に関与する可能性があると、厚生労働省も注意喚起を行っています。

特に中高年層では、1日あたりの座位時間が長くなることで、死亡率や生活習慣病リスクの増加が報告されています。

令和4年度「国民健康・栄養調査」によると、1日平均7時間以上座っている人の割合は約50%に達しており、在宅勤務や高齢者のライフスタイルにも影響が見られます(※出典:厚生労働省「国民健康・栄養調査(令和4年度)」)。

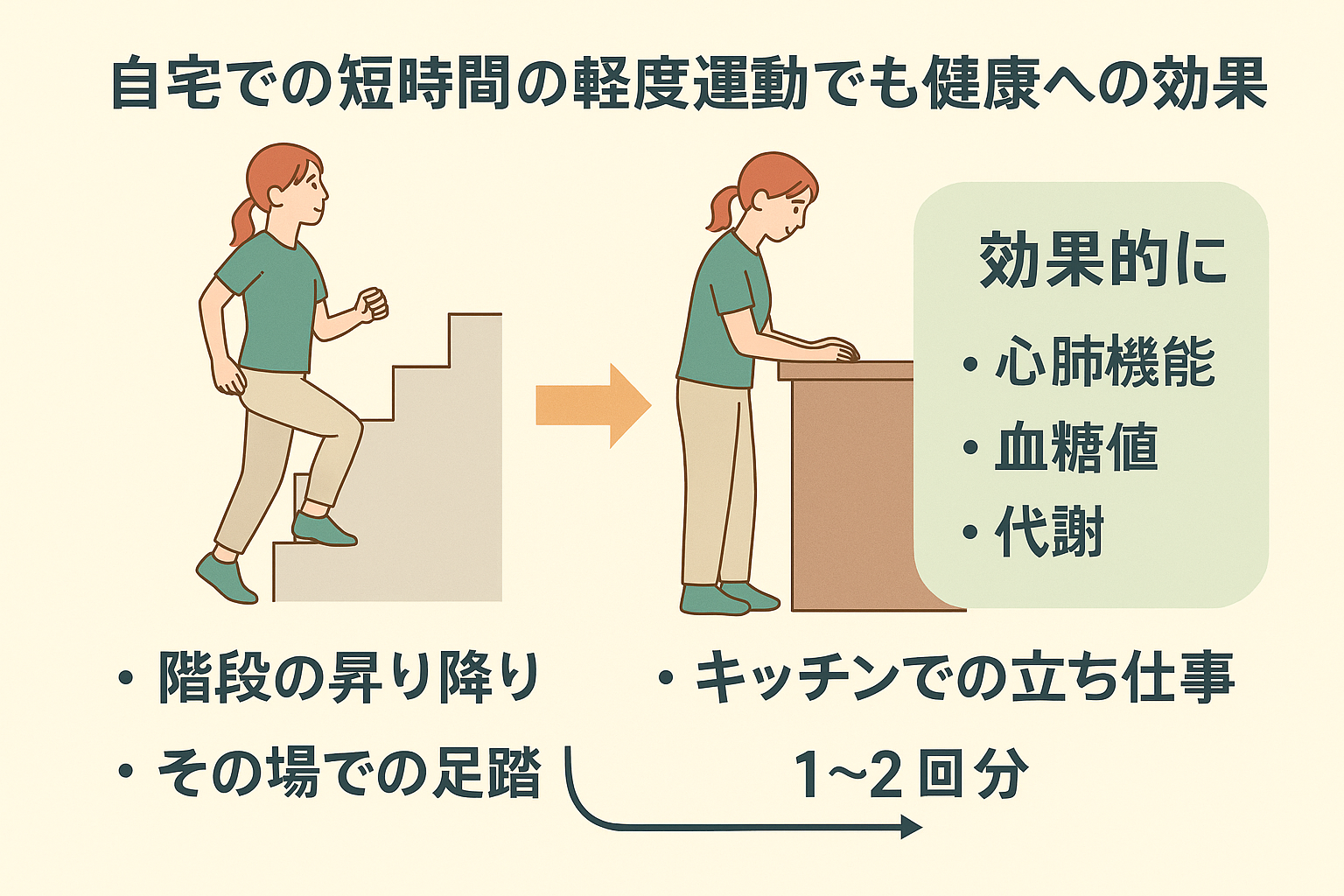

3-1-2 海外研究に見る自宅運動の効果

「ジムに行かないと運動にならない…」と思っていませんか?

実は近年、“自宅での短時間の軽度運動”でも健康への効果が確認されていることが、複数の海外研究で示されています。

たとえばイギリス公衆衛生局(Public Health England)の報告では、次のような軽い活動が効果的とされています:

- 階段の昇り降り

- キッチンでの立ち仕事

- その場での足踏み(1〜2分間)

これらは心肺機能や血糖値、代謝改善に寄与する可能性が高く、「短時間×高頻度」が重要とされています。

特に、**「短時間×高頻度」**がポイントで、数分間の活動を1日に数回に分けて取り入れることで、運動不足のリスクを補えるのです。

この方法なら、家事や育児、テレワークの合間にも無理なく取り入れられますよね。

「運動=構えてやるもの」から、「動き=日常に混ぜるもの」へ。

そんな考え方が、世界中で注目されています。

3-2 高齢者×自宅ケアの注目キーワード

3-2-1 “フレイル予防”としての在宅対策

「最近、母が元気ないな」「少しずつ動くのが億劫そう…」

そんな小さな変化が気になってきたら、それは**“フレイル(虚弱状態)”の始まりかもしれません。**

フレイルとは、加齢により筋力や活力が低下し、健康リスクが高まった状態を指します。

この状態を予防するには、「動く・食べる・交流する」ことがとても重要です。

実際に、厚生労働省も**「フレイル予防には“自宅ケアの充実”が鍵になる」と発信**しており、

体を軽く動かす/バランスの良い食事/家族や地域とのつながりを持つことが、有効な対策とされています。

在宅時間が長い今だからこそ、家の中でできる小さな工夫が未来の健康を守ることにつながります。

3-2-2 医療と介護の連携による在宅支援の動き

これまで、医療と介護は「別物」として扱われてきました。

でも最近では、医療と介護が連携して“生活そのものを支える”動きが、全国的に進んでいます。

たとえば、クリニックの理学療法士とケアマネジャーが連携し、

「退院後の自宅生活を安全に過ごせるように支援する」

「家での動き方や転倒予防をアドバイスする」

といった取り組みが広がっています。

これは、高齢者だけでなく、在宅での生活が長くなるすべての人にとって大きな安心です。 今後、自宅にいながらプロの知識や支援を受けられる時代はどんどん加速していきます。

“家にいるからこそ、健康的に過ごせる”——そんな未来を一緒に目指しましょう。

4.実践方法:3つの視点を生活に落とし込むコツ

4-1 身体活動の習慣化

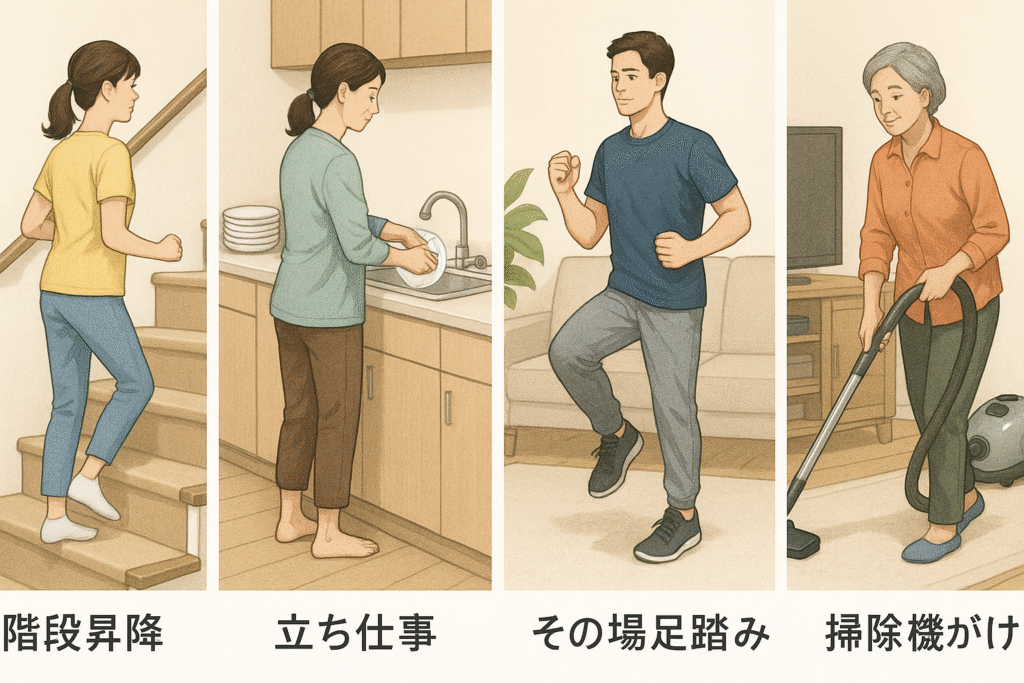

4-1-1 NEAT(非運動性熱産生)を高める動き方

「運動しなきゃ…」と思っても、忙しい毎日の中で時間を作るのは大変ですよね。

でも大丈夫。特別な運動をしなくても、日常の動きそのものが“立派な運動”になるのです。

たとえば、

- 洗い物中にかかとの上げ下げ

- 洗濯物を干すときにスクワット風に立ち上がる

- 電話をしながらその場で足踏み

こうした“ながら動作”が、**NEAT(非運動性熱産生)**を高めてくれます。

「いつもの動きを、ちょっとだけ意識的に」変えることが、健康への第一歩です。

4-1-2 室内でできる簡単エクササイズ3選

外に出られない日でも、自宅の中でできる簡単なエクササイズをご紹介します。家事の合間やテレビを見ながらでもOKです。

- その場足踏み(1分×2セット)

足をしっかり上げて、リズムよく。ふくらはぎのポンプ機能を刺激します。 - 椅子スクワット(5回×2セット)

座る→立つをゆっくり行い、太もも・お尻の筋肉を刺激。転倒予防にも効果的。 - 肩回し&深呼吸(3分)

肩をぐるぐる回しながら、深呼吸。呼吸が深くなり、自律神経も整います。

「やらなきゃ」ではなく、「やってみようかな」と思える軽さが、継続のカギです。

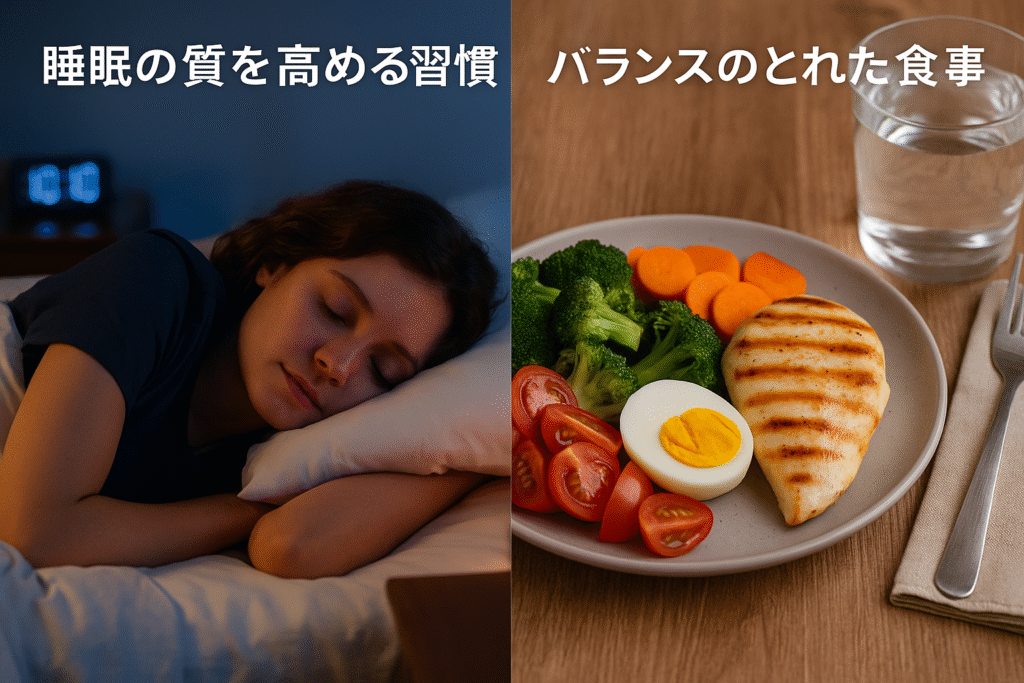

4-2 生活習慣の最適化

4-2-1 睡眠環境・食生活の整え方

「最近、眠りが浅いかも」「食事がワンパターン…」

そんな声、多く聞かれます。でも、ちょっとした工夫で体調は変わるんです。

たとえば、

睡眠や食事の質を高めるために、以下のポイントを意識してみましょう:

<睡眠の質を高める習慣>

- 就寝前1時間はスマホ・PCを控える(ブルーライトによる刺激を防ぐ)

- 部屋は暗め&静かな環境を整え、リラックスできる香りや音楽も有効

<食生活の整え方>

- 朝食に「たんぱく質+野菜」を取り入れる(例:ゆで卵+野菜スープ)

- 夕食は寝る3時間前までに済ませることで、睡眠の質が向上しやすくなります

どれも今日から始められることばかり。

完璧を目指す必要はありません。「できることから一つずつ」が合言葉です。

4-2-2 在宅生活の「快適ゾーン」作り

家にいる時間が長くなると、心身ともに疲れやすくなることも。

そこでおすすめなのが、「自分だけの快適スペース=快適ゾーン」を作ることです。

たとえば、

- 植物を1つ置く

- 座りやすいクッションやイスに変える

- 明るすぎない間接照明を使う

- アロマや音楽で“気持ちよさ”を演出する

ほんの少しの工夫で、「ここにいるとリラックスできるな」と思える空間が完成します。

それが健康行動のやる気スイッチになるんです。

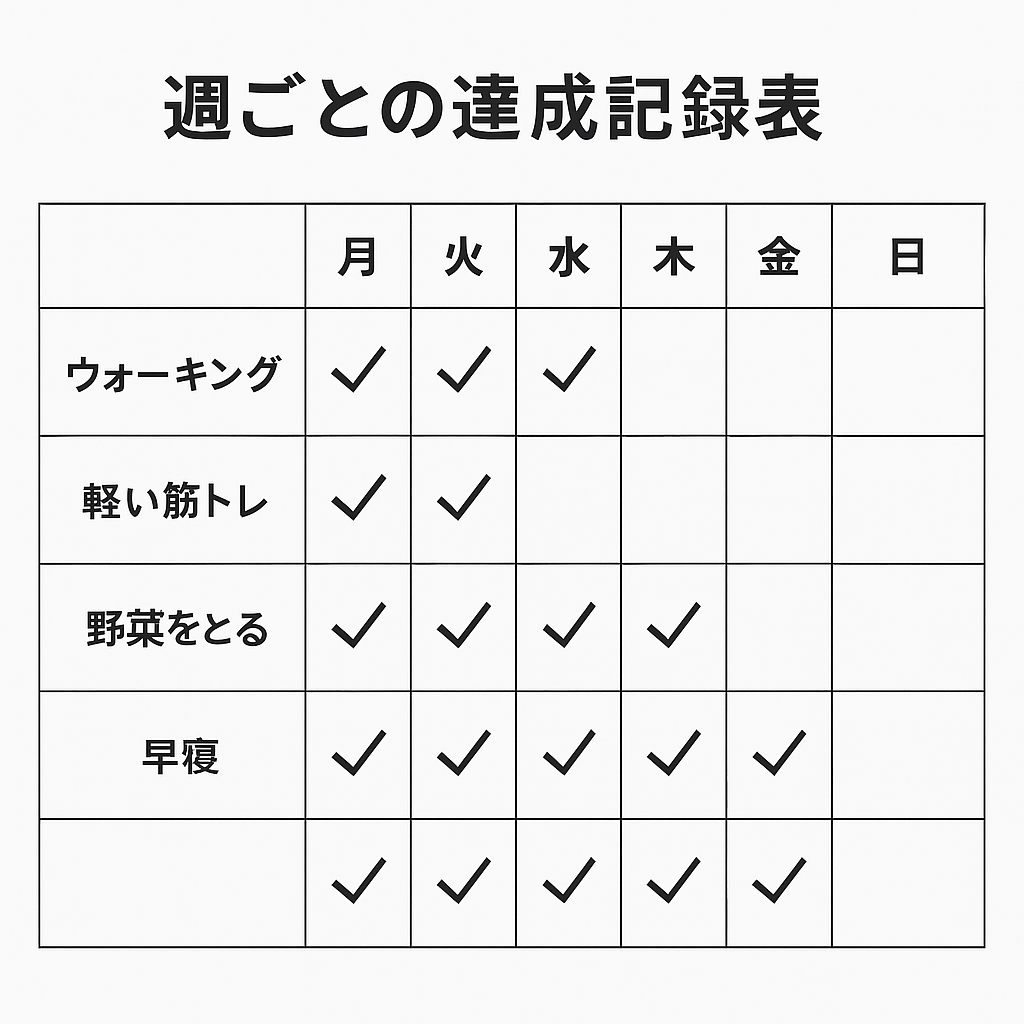

4-3 意識改革のためのセルフモニタリング

4-3-1 行動記録をつけるアプリ活用法

「何をどれくらいやったか、覚えてない」

そんな方におすすめなのが、アプリでのゆるい記録です。

例えば、

- 今日歩いた歩数

- 寝た時間

- 野菜を食べたかどうか

など、簡単な項目でOK。

無料の健康アプリやカレンダーアプリで十分です。

“記録する=振り返る”という行為が、「昨日よりちょっとよくなった自分」を見つけるヒントになります。

4-3-2 SNSや家族との共有による継続効果

「一人だと続かない…」そんな時は、誰かと共有する仕組みを作りましょう。

- 家族に「今日はスクワットできたよ」と報告

- LINEグループで“健康記録”を送り合う

- SNSで「#今日のセルフケア」投稿

誰かに見てもらえる環境があると、自然と意識が続きます。

理学療法士のWellTakaさんも、「行動は“見せる”ことで定着する」と話しています。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 健康習慣が続かない人の共通点

5-1-1 最初に頑張りすぎて挫折するパターン

「よし、今日から頑張るぞ!」と意気込んだものの、3日後にはすっかり忘れてしまう——そんな経験、ありませんか?

実はこれ、よくある落とし穴です。いきなり理想のルーティンを作ろうとすると、日常の負荷が一気に上がり、続かなくなるんです。

5-1-2 数値だけを追いすぎて疲弊するリスク

歩数・体重・睡眠時間…アプリで管理しすぎると、いつの間にか「数字に振り回されて疲れてしまう」ことも。

目標はあくまで“参考”。完璧を求めず、日々の小さな変化に目を向けることが大切です。

5-2 理学療法士がすすめる継続の工夫

5-2-1 行動を「見える化」する仕組み

たとえば、冷蔵庫に「歩いた日チェック表」を貼ったり、LINEで友達と毎日の“健康報告”をしあったり。

自分の行動が“目に見える形”になると、自然と意識が続きやすくなります。

5-2-2 小さな成功体験を積み重ねる方法

「今日は階段を使えた!」「野菜を多めにとれた!」

そんな小さな達成感が、モチベーションを高めます。理学療法士のWellTakaさんも、「続けるコツは“自分を褒めること”」と強調しています。

6.まとめ:3つの視点を取り入れて“未来の自分”を変える

6-1 記事の要点振り返り

6-1-1 身体活動・生活習慣・意識の3方向から整える

買い物や掃除といった日常の動きも立派な運動です。そこに睡眠・食事・快適な環境を整える工夫、そして「気づく」「続ける」意識が加わることで、自宅でも無理なく健康を保つことができます。

6-1-2 プロの視点で見直す自宅でのセルフケア

理学療法士WellTakaさんの知見を通じて、自分の体と生活を見直すきっかけになったのではないでしょうか?今日から始められる“小さな変化”を重ねていきましょう。

6-2 次のアクション

6-2-1 理学療法士おすすめの健康グッズ紹介

デスクワーク中に使えるEMS機器や、姿勢を整えるクッションなど、“ながらケア”を叶えるおすすめグッズを以下にまとめました。

→【座ったままで健康管理?理学療法士が選んだ“ながらケア”厳選アイテム5選】

6-2-2 関連記事への内部リンク

・座りすぎがあなたを老けさせる?在宅ワーク時代の“隠れフレイル”対策法

・スマート腕時計で生活習慣改善!AIデバイス5選と選び方ガイ

・未来型健康管理の最前線!夜×睡眠×自律神経ケアで病気リスクを劇的に下げる

6-2-3 自宅で使える健康管理アプリ

「記録が続かない…」という方におすすめ。理学療法士も推薦する、使いやすく継続しやすいアプリはこちら。→【最新版】AI×スマートウォッチで心不全予防!最新研究と活用法」

今日から“ちょっとした工夫”で、あなたの健康は変えられます。

まずは、あなたに合ったアイテムから試してみませんか?

コメント

Nice share!

Google Analytics Alternative