在宅ワーク中に「疲れが取れない」「なんとなく体が重い」と感じていませんか?その不調、実は“隠れフレイル”かもしれません。この記事では、座りすぎがもたらす身体機能の低下リスクや、フレイル・サルコペニア・ロコモの違い、1日5分でできる簡単な運動習慣をわかりやすく解説。在宅勤務でも無理なく続けられる健康習慣を提案し、見えにくいリスクを可視化する最新のデバイスやアプリも紹介しています。今こそ“動かない生活”を見直し、未来の健康への第一歩を踏み出しましょう。

- 1.

- 動かないことで、あなたの体に何が起きているのか?

- 1-1 問題提起:「座りすぎ」が新たな健康リスクに

- 1-2 読者にとっての価値:「今」動き始める理由

- 2.基礎知識:フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと“座りすぎ”の関係

- 2-1 フレイルとは?その前段階「プレフレイル」も解説

- 2-2 長時間座位の危険性を可視化する

- 3.最新トレンド・データ:見える化された「動かないリスク」の実態

- 3-1 信頼できる最新研究と調査データ

- 3-2 ウェアラブルデバイスで活動量を可視化

- 4.具体的実践ガイド:1日5分から始める!在宅ワークでもできる運動習慣

- 4-1 5分×3回でOK!「非運動性熱産生(NEAT)」を意識した運動

- 4-2 時間・体力がなくても続く“ながら運動”の工夫

- 4-3 習慣化を促すコツ

- 5.注意点・失敗しないコツ:やりすぎNG!正しい動き方と環境整備

- 5-1 誤解されがちな運動の“落とし穴”

- 5-2 安心して続けるための環境づくり

- 6.まとめと次のアクション:今こそ“動く習慣”で未来の健康投資を

- 6-1 記事の要点の振り返り

- 6-2 具体的行動提案:まずはこれから始めよう!

- 6-3 今日から“動く自分”にアップデートしよう!

1.

動かないことで、あなたの体に何が起きているのか?

1-1 問題提起:「座りすぎ」が新たな健康リスクに

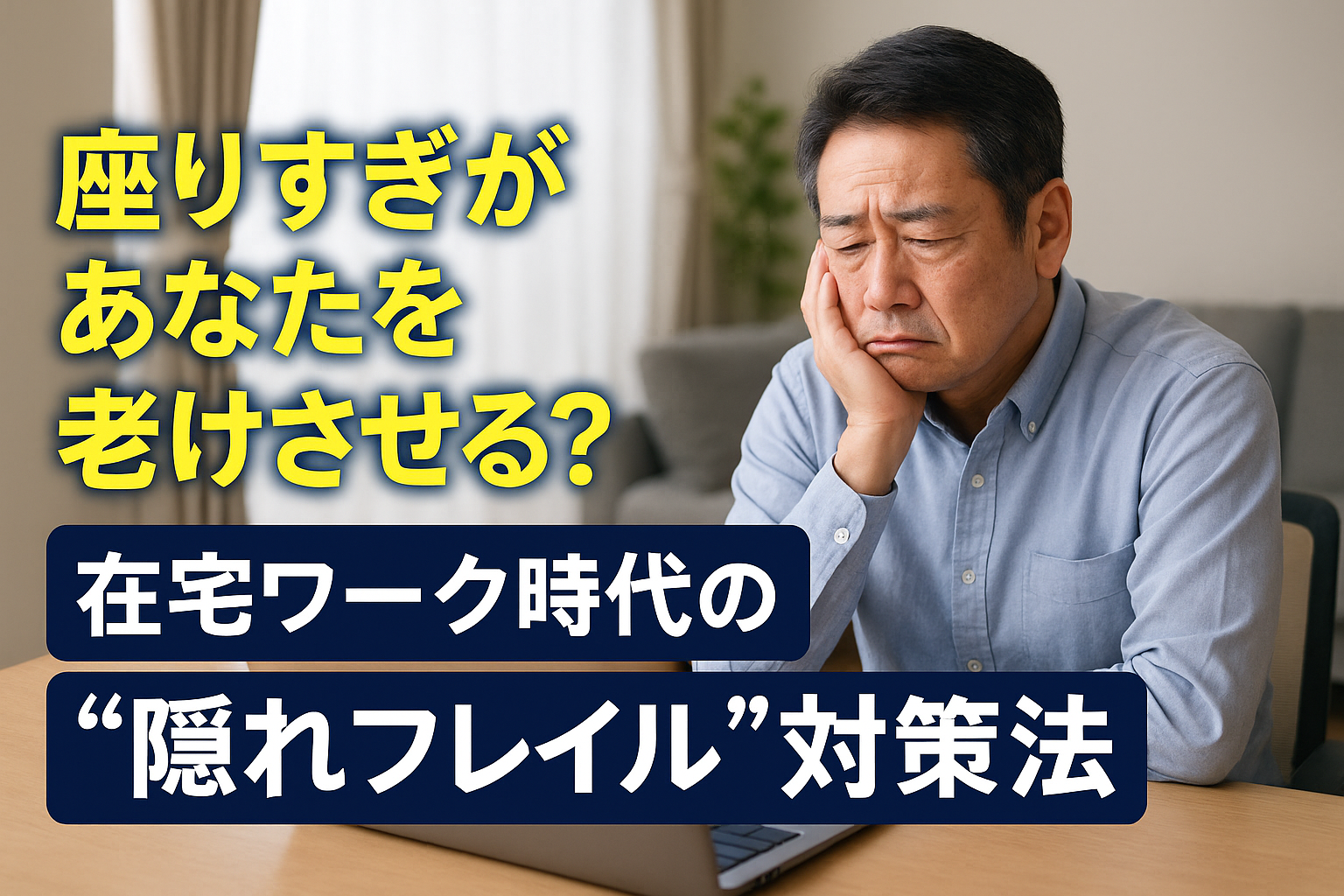

1-1-1 隠れフレイルとは何か?若年層でも要注意

「フレイル=高齢者の問題」と思っていませんか?

実は今、20〜50代の在宅ワーカーを中心に、**“隠れフレイル”**の兆候が徐々に広がっていることが報告されています。筋力低下や持久力の減少、疲れやすさは、加齢だけでなく、“動かなさ”でも進行します。

1-1-2 在宅勤務の普及で加速する“動かない生活”

通勤がなくなり、買い物もネット。便利さの裏側で、1日中座っている時間が7〜10時間を超える人も珍しくありません。これは**「生活習慣病予備軍」への第一歩**。厚生労働省の健康づくりに関する指針や、海外の疫学研究(例:オーストラリアの大規模調査など)でも、長時間の座位が健康リスクを高める可能性があると報告されています。

1-2 読者にとっての価値:「今」動き始める理由

1-2-1 読者が抱える共通課題とは?

- 最近、疲れが取れにくい

- 午後になると集中力が続かない

- 健康に不安はあるが、運動を始めるきっかけがない

そんな悩みを抱えるあなたは、**知らないうちに“隠れフレイル”**が進行しているかもしれません。

1-2-2 この記事で得られる3つのメリット

- フレイルの正体と、その危険性が「わかる」

- 毎日の生活に簡単に運動を「取り入れられる」

- 健康意識を高め、未来の医療費や不調を「予防できる」

2.基礎知識:フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと“座りすぎ”の関係

2-1 フレイルとは?その前段階「プレフレイル」も解説

2-1-1 身体的フレイルと精神的フレイルの違い

「最近ちょっと疲れやすくなったかも」「気力がわかない…」——そんな感覚、実は**“フレイル”の始まり**かもしれません。

フレイルとは、加齢や活動量の低下によって心身の機能が弱まり、健康と要介護の“中間ゾーン”にある状態を指します。

この状態は大きく2種類に分かれます:

- 身体的フレイル:筋力やバランス能力の低下、転倒リスクの増加

- 精神・社会的フレイル:うつ症状や孤独感、社会との接点が減ることによる心の機能低下

いずれも早期に対策することで、元の健康状態に戻る可能性があるのが特徴です。

2-1-2 若年層の“現代型フレイル”とは

「フレイルは高齢者だけの問題」と思われがちですが、20代・30代でも“プレフレイル”状態の人が増加中です。

特に在宅勤務・座位中心の生活が続く人は、筋肉や代謝の機能が低下しやすく、表面的に健康でも、内部的にフレイルが進行していることも。

これを“現代型フレイル”と呼び、働き盛り世代にこそ対策が必要とされています。

2-2 長時間座位の危険性を可視化する

2-2-1 筋肉の萎縮・代謝低下のメカニズム

「一日中イスに座っているだけなのに、なんだか体がだるい」そんな経験はありませんか?

**人間の筋肉は“使わなければ衰える”**ようにできています。とくに太ももやお尻まわりの大きな筋肉は、長時間の座位により血流が低下し、萎縮しやすくなります。

また、筋肉は「第2の心臓」とも言われるほど代謝に関与しており、動かないことで糖や脂質の処理能力が低下。これは中性脂肪や内臓脂肪の増加、さらには生活習慣病のリスク上昇にも直結します。

2-2-2 身体活動が減るとどうなる?循環器・糖代謝への影響

座りっぱなしの生活が続くと、血糖値のコントロール機能が落ちることが分かっています。これは、筋肉を使わないことで「インスリン感受性」が低下するためです。

さらに、長時間座位は血流悪化→高血圧・心血管系の負担増大へとつながります。

あなたの静かな毎日が、知らぬ間にフレイル・心疾患・糖尿病の“入り口”になっている可能性があるのです。

出典:Dunstan DW et al., Too much sitting – A health hazard, Diabetes Research and Clinical Practice, 2012

3.最新トレンド・データ:見える化された「動かないリスク」の実態

3-1 信頼できる最新研究と調査データ

3-1-1 世界的な疫学調査から見る座位時間と死亡率の関係

「たくさん歩いているつもりなのに、なんだか体が重い…」

そんな違和感の背景にあるのが、“座っている時間”の長さです。

実は、座位時間の長さが寿命に影響を与えることが、世界中の疫学調査で明らかになっています。

たとえばオーストラリアの大規模研究では、1日8時間以上座る人は、心疾患やがんを含む死亡リスクが最大1.4倍高くなると報告されました。

📖 参考文献:

Dunstan DW et al., “Too much sitting – A health hazard”, Diabetes Research and Clinical Practice, 2012

さらに驚くべきは、「週に数回運動していても、長時間の座りっぱなしは健康リスクを打ち消せない」という事実です。

つまり、“動かない時間そのもの”がリスクであることが、現代の医療・健康の新常識になっています。

3-1-2 日本人の平均活動量と健康寿命との相関

「通勤しない生活になってから、体力が落ちた気がする…」という声は少なくありません。

日本の調査データでもそれを裏付けるような数字が出ています。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、日本人の1日平均歩数は2015年以降、右肩下がり。コロナ禍以降は特に顕著で、20〜50代の約半数が“運動不足”に該当するとされています。

また、歩数が1,000歩減るごとに、要介護リスクが約6%上昇するという報告もあり、健康寿命との相関が指摘されています。

つまり、動かない日々の積み重ねが、未来の「介護が必要な生活」につながってしまうかもしれないのです。

3-2 ウェアラブルデバイスで活動量を可視化

3-2-1 活動量計・スマートウォッチの活用事例

「自分はどれだけ動いてるんだろう?」と思ったことはありませんか?

そんな時に頼れるのが、スマートウォッチや活動量計などのウェアラブルデバイスです。

最近では、腕につけているだけで、歩数・心拍数・座っていた時間・立ち上がった回数などが自動で記録されるモデルも増えています。

実際に「一般的なスマートウォッチ(例:Apple Watch、Fitbit など)を使って…

- 「1時間に1回立ち上がるリマインド」

- 「1日の活動量をグラフで表示」

といった機能を活用して、生活習慣の改善に成功したユーザーも多数。

「見える化」することで、“やれていない自分”にも気づける。それが、次の行動につながる第一歩です。

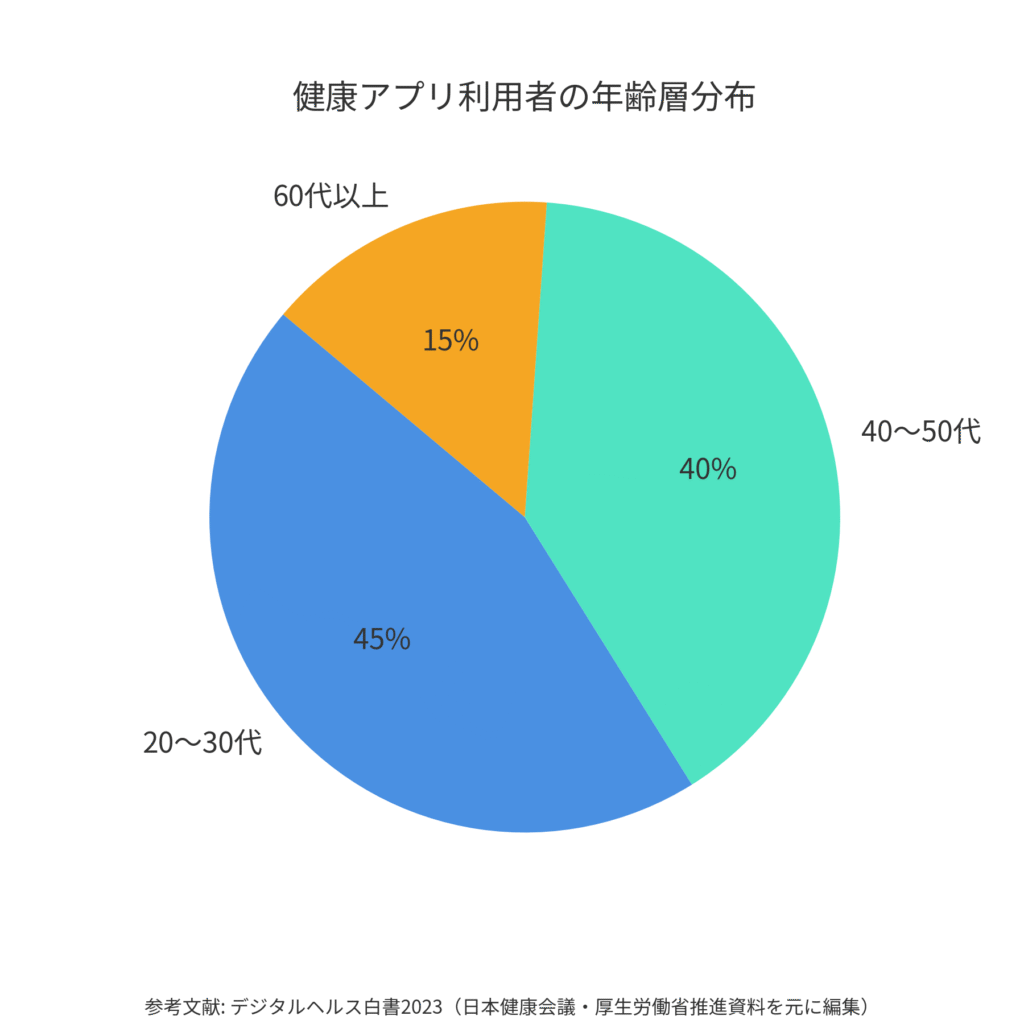

3-2-2 健康アプリのフレイル予測機能に注目

さらに最近では、スマホアプリでも**“隠れフレイル”を予測する機能**が搭載され始めています。

たとえば、日々の歩数・立ち上がり回数・睡眠時間などから**「体力年齢」「歩行機能スコア」**を算出してくれるサービスもあり、在宅ワーカーや中高年層を中心に利用者が急増中。

なかには、一定期間のデータをAIが解析し、一部のアプリでは、蓄積された生活データから「今後の健康リスクの兆候」を通知する機能も搭載されています。

手軽に使えるアプリを通じて、「なんとなく不調」を「数値で理解できる不調」へ変換できるのです。

4.具体的実践ガイド:1日5分から始める!在宅ワークでもできる運動習慣

4-1 5分×3回でOK!「非運動性熱産生(NEAT)」を意識した運動

4-1-1 階段昇降やその場足踏みのコツ

「ジムに通う時間はないけど、体は動かしたい…」そんなあなたにこそおすすめなのが、“NEAT”=非運動性熱産生を意識した日常動作の活用です。

たとえば、階段を1〜2階分昇降するだけでOK。ポイントは、

- 背筋を伸ばして腕をしっかり振る

- リズムよく呼吸を意識しながら行う

また、キッチンやリビングでその場足踏みを30秒×3セットやるだけでも、血流・代謝がアップします。

音楽をかけながら楽しんでやると、気分転換にも◎。

4-1-2 オンライン会議中にもできる座位運動

「会議中は身動きが取れない…」と思っていませんか?

実は、**座ったままでもできる“こっそり筋活”**があるんです。

例えば:

- 両膝の間にクッションを挟み、5秒間グッと力を入れてキープ(内もも筋トレ)

- 足のつま先を上下にパタパタ(ふくらはぎのポンプ運動)

どちらも目立たずできて、脚のむくみ予防や集中力アップにも効果的。

「ながら運動」こそ、忙しいあなたの味方です。

4-2 時間・体力がなくても続く“ながら運動”の工夫

4-2-1 歯磨き中・料理中の簡単なストレッチ

「運動の時間を作る余裕がない…」という日でも、“生活のすき間”は運動チャンスになります。

歯磨きをしながら

→ つま先立ち→かかと落としを10回

料理中に

→ 肩甲骨を意識して腕を大きく回すストレッチ

これだけでも、姿勢改善・血流促進に効果的。

「ながら」でできるから、自然と続く。それが習慣化の第一歩です。

4-2-2 テレビCM中にできる“ながら筋トレ”

テレビを見ている時間、ぼーっと過ごしていませんか?

CMの間に、

- スクワット5回×2セット

- 膝を抱えて腹筋に力を入れるイス座り腹筋

を取り入れるだけで、1日の総活動量がぐっとアップします。

リモコンを置いて「立ち上がるきっかけ」を作っておくのもコツです。

4-3 習慣化を促すコツ

4-3-1 カレンダーに記録する「見える化習慣」

「続けているはずなのに、実感が湧かない…」

そんな時に効果的なのが、“見える化”の仕組み。

たとえば、

- 手帳やカレンダーに「今日やった!」とシールを貼る

- スマホのメモアプリで「週3日クリア」など進捗を可視化する

たったこれだけで、達成感とやる気がぐっと高まるのです。

4-3-2 アプリやSNSで「続けた自分」を見せる

「誰かに見てもらえる」と思うと、モチベーションがアップしませんか?

運動記録アプリで、

- スタンプを貯める

- 週間レポートをSNSでシェアする

こうした「がんばる自分の見える化+共有」が、

“習慣を誇れる習慣”に変える鍵になります。

5.注意点・失敗しないコツ:やりすぎNG!正しい動き方と環境整備

5-1 誤解されがちな運動の“落とし穴”

5-1-1 いきなり頑張りすぎて三日坊主に

「よし、今日から毎日30分運動しよう!」——そう意気込んだのに、3日後には続かなくなっていた経験、ありませんか?

原因は、ハードルを高く設定しすぎたこと。最初は“できた自分”を実感できるペースで、週2〜3日・1日5分からが現実的です。

5-1-2 誤った姿勢での運動が逆効果に

「なんとなく足を上げている」「動画を見ながら形だけ真似している」——これもよくある失敗。

正しい姿勢で行わないと、腰痛や膝痛の原因になることも。簡単な動作こそ、姿勢と呼吸を意識して行いましょう。

5-2 安心して続けるための環境づくり

5-2-1 靴・マットなど自宅用グッズの工夫

滑らないマットや、足腰にやさしいスニーカーを揃えるだけで、ケガのリスクを大きく減らせます。

道具があると「やろう」という気持ちのスイッチも入りやすくなります。

5-2-2 無理なく続けるための目標設定法

「週に何回できたらOK」「今日は3分だけでもいい」など、小さな目標をクリアする成功体験を重ねていくのがコツ。

“完璧”より“継続”が正解です。

6.まとめと次のアクション:今こそ“動く習慣”で未来の健康投資を

6-1 記事の要点の振り返り

6-1-1 “動かないリスク”の可視化が必要な理由

日常に潜む「座りすぎ」は、フレイル・糖尿病・心疾患などの入口になり得ます。

でも、それは気づくことさえできれば、防げる・変えられるリスクです。

6-1-2 若年〜中高年層が今すぐ対策すべき背景

現代型フレイルは、あなたのように「忙しく働く世代」にこそ迫ってきています。動ける今が、最高の予防タイミングです。

6-2 具体的行動提案:まずはこれから始めよう!

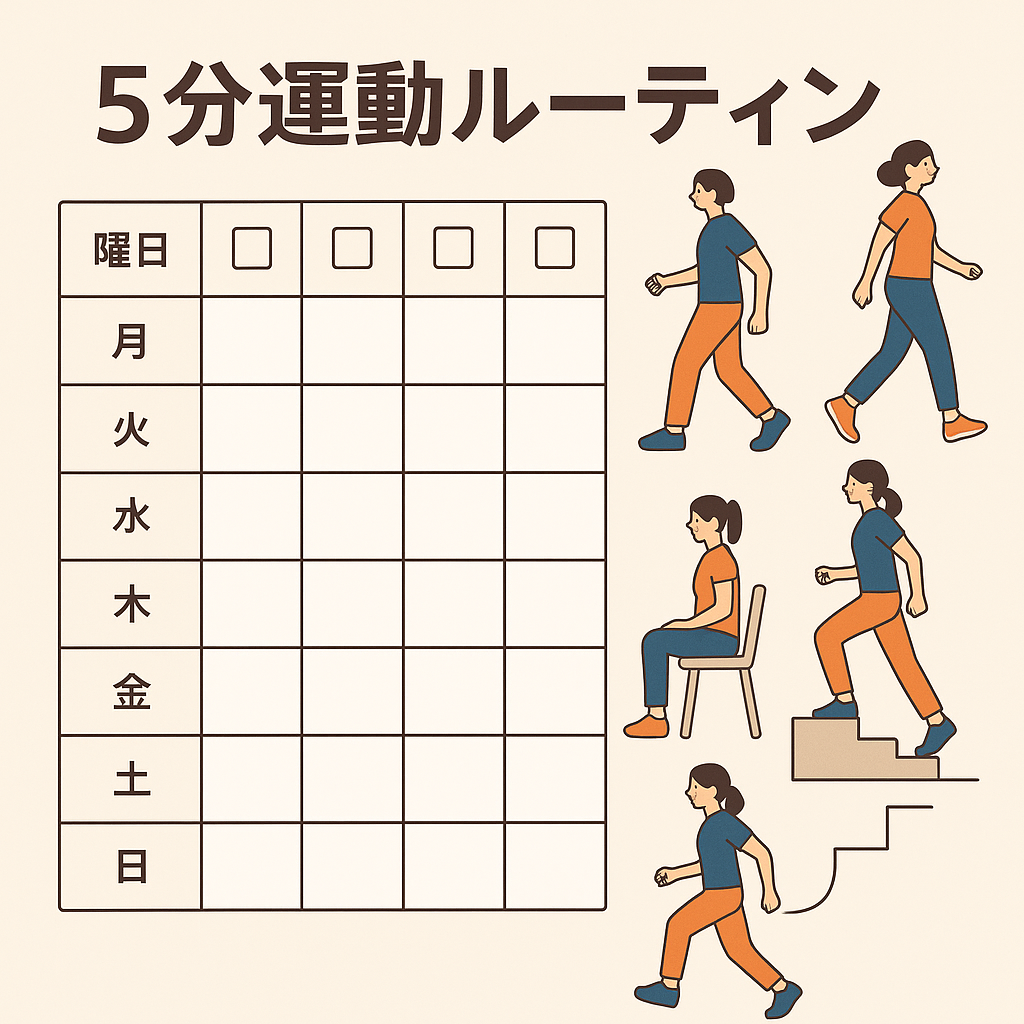

6-2-1 おすすめ5分運動ルーティン表 毎日の5分運動をスケジュール化したルーティン表をご用意しました。

6-2-2 関連記事「座りすぎ解消アイテム5選」

イスに座りながらできる運動グッズも紹介中!→ 「座りすぎ対策アイテム5選」記事はこちら

座ったままで健康管理?理学療法士が選んだ“ながらケア”厳選アイテム5選

6-3 今日から“動く自分”にアップデートしよう!

おすすめウェアラブルデバイスリンク

自分の「動き」を見える化してくれるスマートウォッチはこちら

コメント