毎日の食事制限をもっとシンプルに。AIレシピスケール&自動調理鍋で主食量を見える化し、薄味でも満足する工夫を解説。今日から始められる実践ガイドで、将来の安心をつくりましょう。

1.はじめに

1-1 記事の概要と目的

糖尿病患者の食事管理の課題

「また血糖値が高めに出てしまった…」「昨日は食べすぎてしまったかも」。糖尿病と向き合う日々の中で、食事管理は常に大きな負担になります。炭水化物やカロリーの計算は手間がかかり、毎食ごとに正確さを保つのは簡単ではありません。さらに、家族と同じ食事をしながら制限を守るのは、精神的にもストレスを感じやすいポイントです。

スマートキッチンガジェットがもたらす解決策

そこで近年注目されているのが、AIレシピスケールや自動調理 血糖管理をサポートする調理鍋といった「スマートキッチンガジェット」です。食材をのせるだけで炭水化物量を自動計算したり、火加減をセンサーで調整して「薄味でも満足できる仕上がり」を実現してくれます。日常の「めんどう」を小さくし、自然と血糖管理が続けやすくなる環境を整えてくれるのです。

1-2 本記事を読むメリット

血糖管理を効率化できる理由

この記事では、糖尿病 レシピスケールや自動調理 血糖管理の最新機器をレビューしながら、実際にどのように生活に取り入れられるのかをわかりやすく解説します。計量・記録・調理のプロセスを自動化することで、血糖変動を予測しやすくし、自己管理の効率を一段と高める方法が理解できます。

継続しやすい食事療法のポイント

さらに、継続を妨げやすい「飽き」「手間」「家族との食事のズレ」をどう乗り越えるかについても紹介します。理学療法士として臨床で患者さんの生活を支えてきた私WellTakaが、現場で感じた「続けられる工夫」や「小さな成功体験の積み重ね」を具体的にお伝えします。この記事を読むことで、あなたの食事療法が少しずつ「無理なく続けられる習慣」へ変わっていくきっかけになるはずです。

2.基礎知識:糖尿病患者向けスマートキッチンガジェットとは?

2-1 スマートキッチンガジェットの定義

AIレシピスケールとは

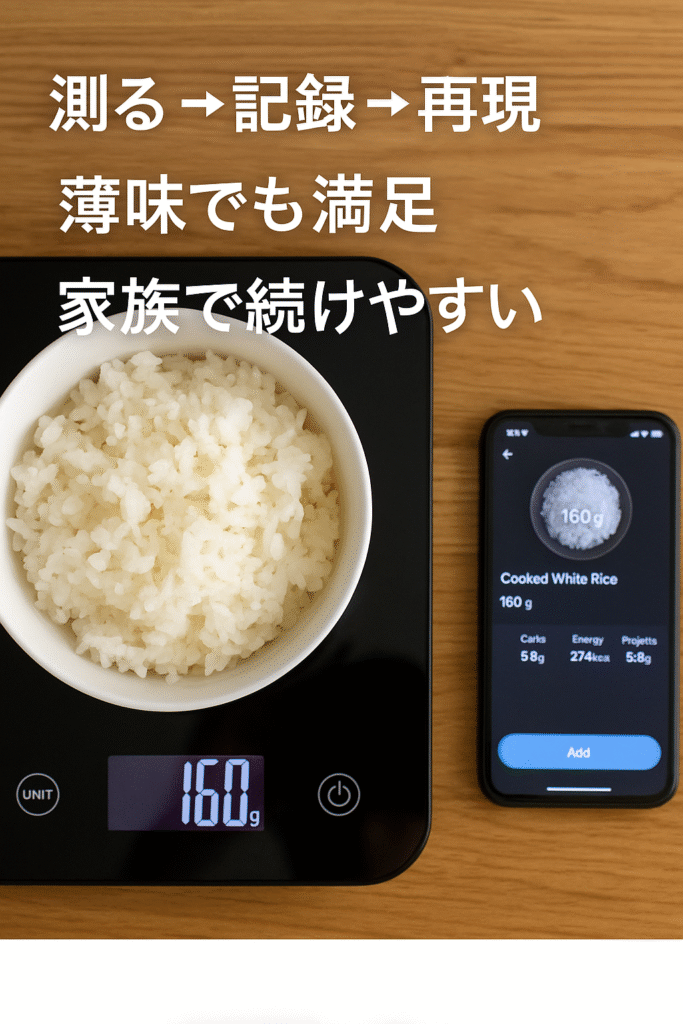

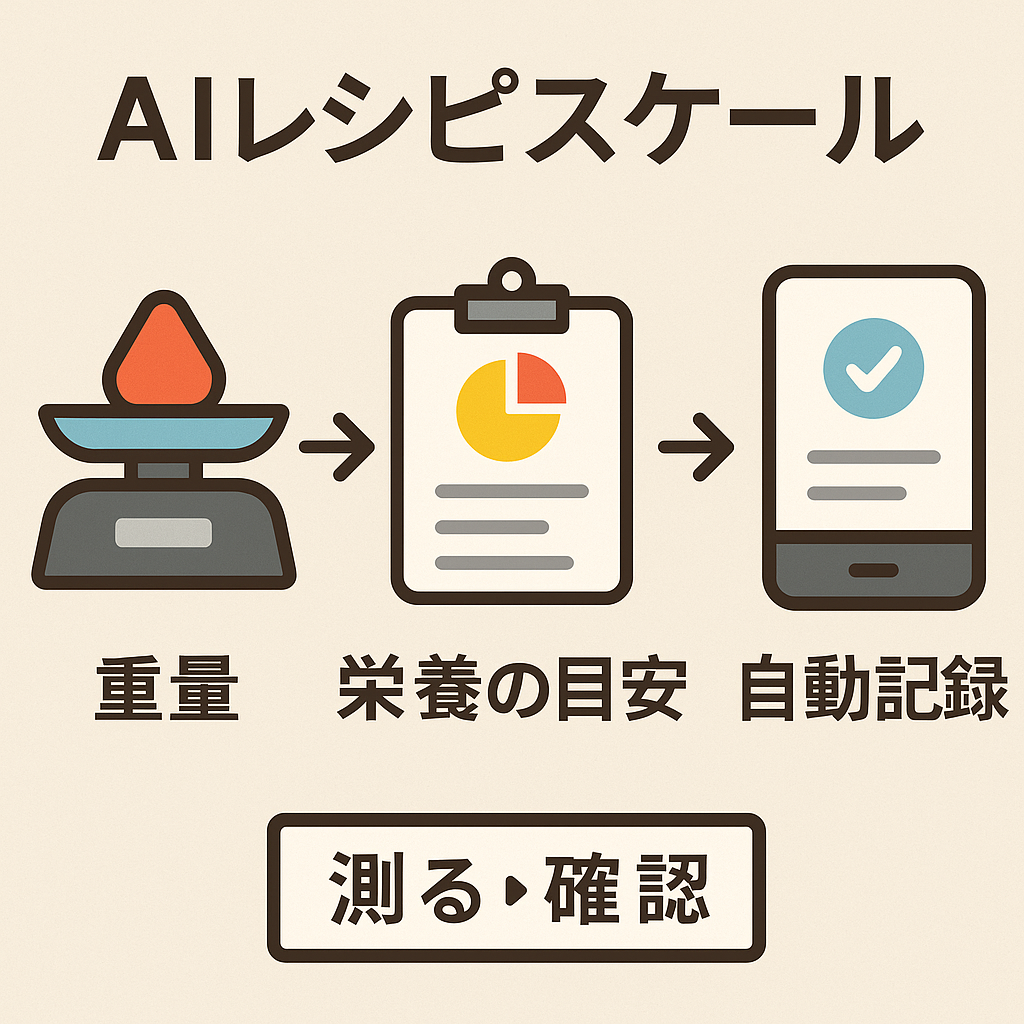

「ごはんは何g食べればいいのか」「パンをもう半分食べていいのか」――日常の小さな迷いは糖尿病患者さんの共通の悩みです。AIレシピスケールは、そんな不安を解消するパートナー。食材をのせるだけで重さ→カロリー→炭水化物量をアプリに自動記録し、食事ごとの栄養バランスを一目で確認できます。忙しい日でも「計る→記録する→安心できる」の流れを自然に習慣化できるのが大きな魅力です。

自動調理鍋の役割

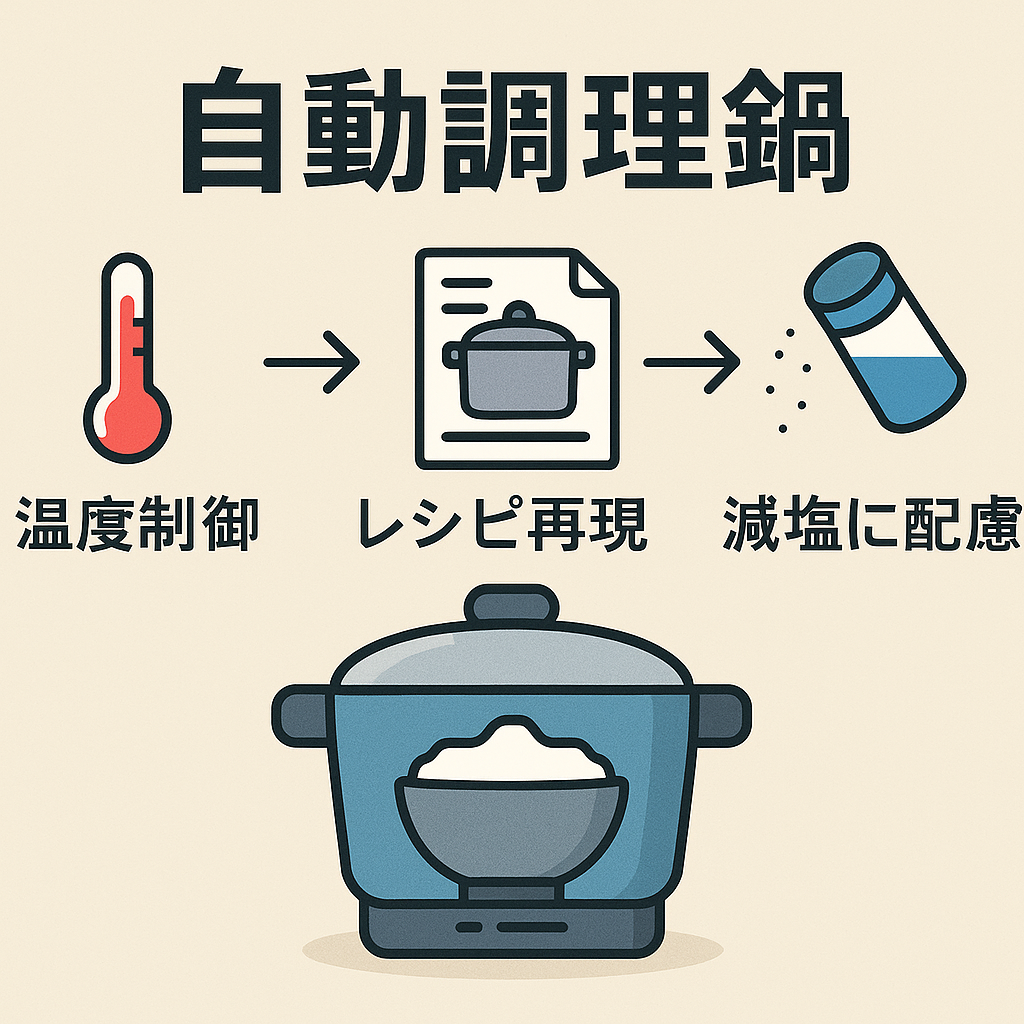

「薄味にすると美味しくない」「毎回味が違う」と感じて続かなくなる人も多いもの。そこで頼れるのが自動調理鍋です。温度や火加減をセンサーでコントロールし、同じレシピを作っても**“いつも同じ味”**を再現してくれます。油や塩分を抑えても満足感を損ないにくいため、自動調理 血糖管理をサポートする理想的なツールと言えます。家族と一緒に食べられる“おいしい薄味”を実現してくれるのは、続けやすさに直結します。

2-2 糖尿病食事療法における位置づけ

カロリー・炭水化物計算の自動化

従来の食事療法では、カロリーや炭水化物を自分で計算しなければならず、時間もストレスも大きな負担でした。糖尿病 レシピスケールを使えば、食材をのせるだけで自動的に数値が算出されるため、計算ミスや手間から解放されます。手入力の煩わしさが減ることで「今日も続けてみよう」と思える気持ちが自然に芽生えやすくなります。

CGMやアプリとの連携の可能性

さらに進化しているのが、**CGM(持続血糖測定器)や健康管理アプリとの連携です。食材の重量や栄養データが記録されると、血糖変動との関係をグラフで見える化できる仕組みが広がっています。自分の食習慣と血糖値の動きがリンクして見えると、「昨日より少し工夫してみよう」という前向きな気持ちにつながります。日常の中に“わかりやすいフィードバック”**があることこそ、糖尿病食事療法を継続する大きな力になるのです。

3.最新のトレンドとデータ

3-1 市場動向と利用者層

健康志向30代の活用事例

「忙しくて食事を適当に済ませがちだけど、将来の健康は気になる」――そんな声をよく耳にします。特に30代では、糖尿病を抱えていなくても “未病対策” としてスマートキッチンガジェットを導入する人が増えています。

たとえば、Etekcityのようなスマートスケールで主食をグラム単位で管理し、日常の“つい大盛り”を防ぐ。さらにシャープ ヘルシオ ホットクックのような自動調理鍋を活用すれば、油や塩分を控えつつ、素材のうま味を活かした「薄味でも満足できる料理」を仕上げられます。流れが「食べすぎない安心感」と「薄味でも満足できる成功体験」を生み、健康意識の高い30代に受け入れられています。

WellTakaの視点:実際に臨床でも「まだ糖尿病じゃないけれど心配」という30代の方が、“測るだけ・自動調理するだけ” の仕組みで食習慣を整え、体重や血糖の安定につなげているケースが増えています。

生活習慣病予防を重視する60代のニーズ

一方で、60代以上の方は「もう病気になりたくない」「家族に迷惑をかけたくない」という切実な思いから、自分に合った続けやすい方法を求めています。この世代にとって大切なのは「複雑すぎない仕組み」と「家族と一緒に実践できる再現性」。

糖尿病 レシピスケールで主食の量を一定に保ち、自動調理 血糖管理で毎回同じ味を再現することで、「自分でやっている安心感」と「家族に認められる満足感」が同時に得られます。とくに塩分や油分を抑えた調理でも「おいしい」と言われる体験が、長期的な継続を後押しします。

WellTakaの視点:高齢の方ほど「機器のシンプルさ」が重要です。ワンタッチで記録・調理できる機能があると、「これなら自分でも続けられる」と前向きに取り組める方が多い印象です。

3-2 最新研究や技術動向

AIと血糖予測の進化

「食後の血糖がどれくらい上がるのか、事前にわかれば安心なのに…」と思ったことはありませんか?

近年の研究では、AIが食事ログと持続血糖測定(CGM)のデータを掛け合わせて、血糖の変動を予測する技術が進んでいます。たとえば「ごはんを150g+焼き魚+野菜スープ」という組み合わせを入力すると、“2時間後の血糖値はこの範囲に収まる” と予測してくれる仕組みです。

この背景には、糖尿病 レシピスケールでの正確な計量データと、自動調理 血糖管理による再現性の高い調理ログが欠かせません。つまり「測る」「同じように作る」という行動が、未来の“血糖予測AI”につながる大切な一歩になります。

WellTakaの視点:臨床現場でも、**「上がりやすい献立のパターン」**を早めに気づけることは大きな安心につながります。AIの予測はまだ発展途上ですが、小さなデータの積み重ねが未来の自分を守ると思うと、日々の記録も前向きに続けやすいですね。

食事ログ自動化の最新データ

「毎回の手入力が面倒で続かない」――多くの人が感じる壁を乗り越えるために、食事ログの自動化が進んでいます。最新のスマートスケールや自動調理鍋の一部モデルでは、計量や調理の記録をアプリに簡単に同期できる機能が搭載されています。ユーザーが意識的に入力しなくても記録が残りやすい仕組みが広がりつつあります。

さらに、研究データでは「ログ自動化ユーザーは手入力ユーザーに比べて記録継続日数が約2倍長い」という報告もあり、**“続けやすさ=成果につながる”ことが裏付けられています。

WellTakaの視点:実際に患者さんでも「ログが勝手に貯まるから、いつの間にか半年続いていた」という方がいます。“面倒くささを感じさせない設計”**こそが最大の成功要因。最初は昼食だけでも、自動で残るログを見返すと「自分でもできている」と実感でき、自然に次のステップへ進めます。

4.実践ガイド:生活に取り入れる方法

4-1 AIレシピスケールの活用法

Etekcityスマートスケールの特徴

「毎回ごはんの量を目分量で決めてしまう…」そんな経験はありませんか?その小さな誤差が、食後の血糖値に大きな影響を与えることもあります。

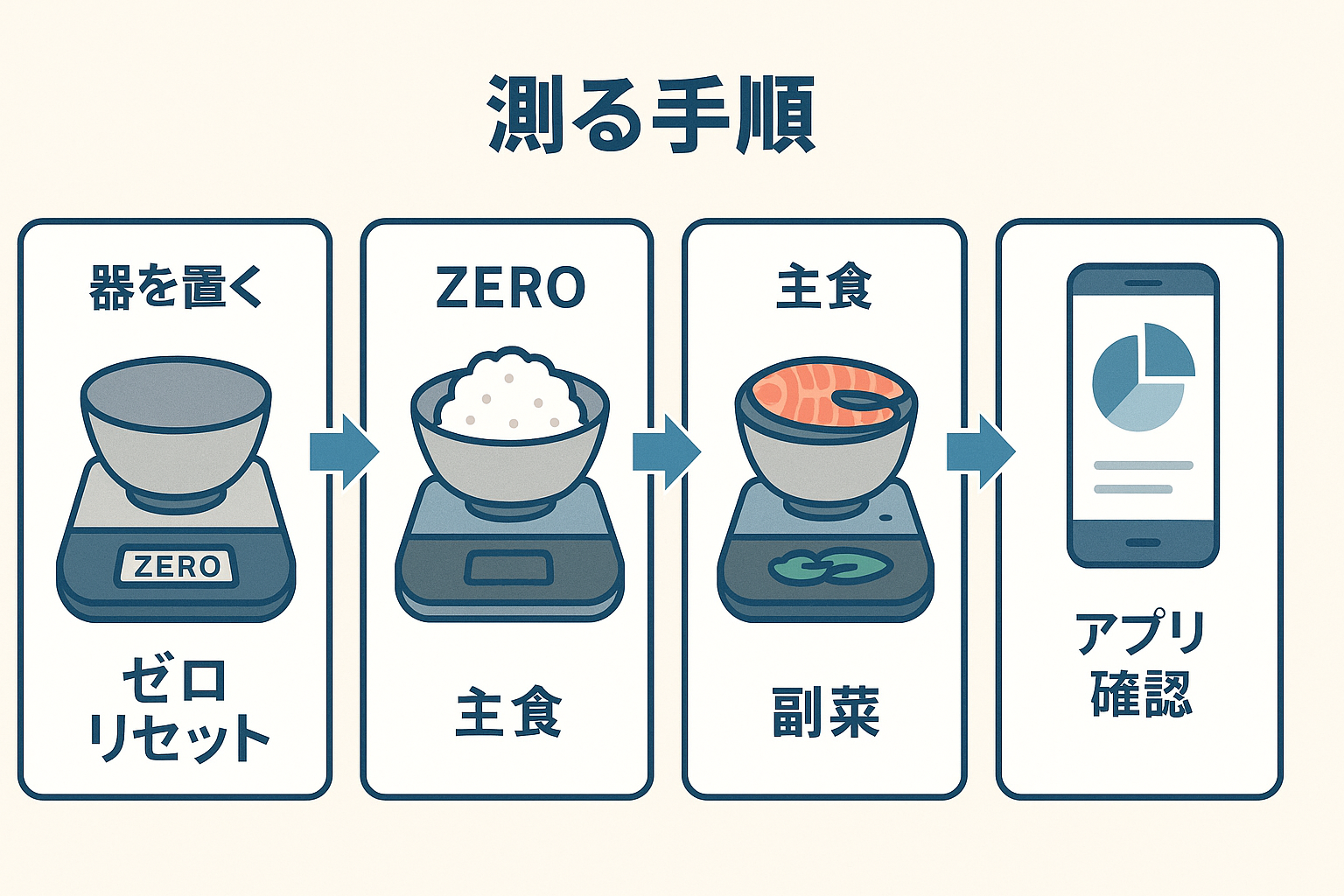

Etekcityスマートスケールは、キッチンスケールとしてアプリ連動により炭水化物量・カロリー・栄養成分の目安を自動計算できる製品です。たとえば、ごはんを盛ったお茶碗をそのまま載せても、風袋(ゼロ)機能で器の重さを差し引いてくれるので、実際に食べる分だけを正確に記録できます。

さらに、アプリ上では食材ごとの栄養素データベースと連動しており、計量=記録がワンタップで完了。**「測ったついでに記録が残る」**この手軽さが、続けやすさにつながります。 血糖管理に活用する場合は、医師や管理栄養士など専門職の指導を受けながら使用することが推奨されます。

WellTakaの視点:臨床現場でも「つい盛りすぎてしまう主食」が血糖変動の原因になることは多いです。Etekcityを導入した患者さんからは「思ったよりも量が多かった」と気づけて、翌日から自然に調整できたという声をよく聞きます。

血糖管理に役立つ使い方ステップ

Etekcityスマートスケールを使いこなすポイントは、“最初から完璧を目指さないこと”です。いきなり毎食ログを取ろうとすると続かないので、まずは昼食の主食だけをグラムで測ってみましょう。

- ステップ1:器を置いて風袋リセット

→ そのまま食材を盛れば、純粋な重量だけが測れる。 - ステップ2:逐次計量で追加食材を管理

→ ごはん→魚→野菜の順で加えれば、栄養素が自動で分割記録される。 - ステップ3:アプリで一目確認

→ 炭水化物量・カロリーが即座に表示されるので、その場で調整可能。

続けていると「この茶碗でこの高さまで入れると約150g」という感覚的な目安が身についてきます。これが外食やコンビニ食でも役立ち、“どんな場面でも自分の適量を意識できる”ようになります。

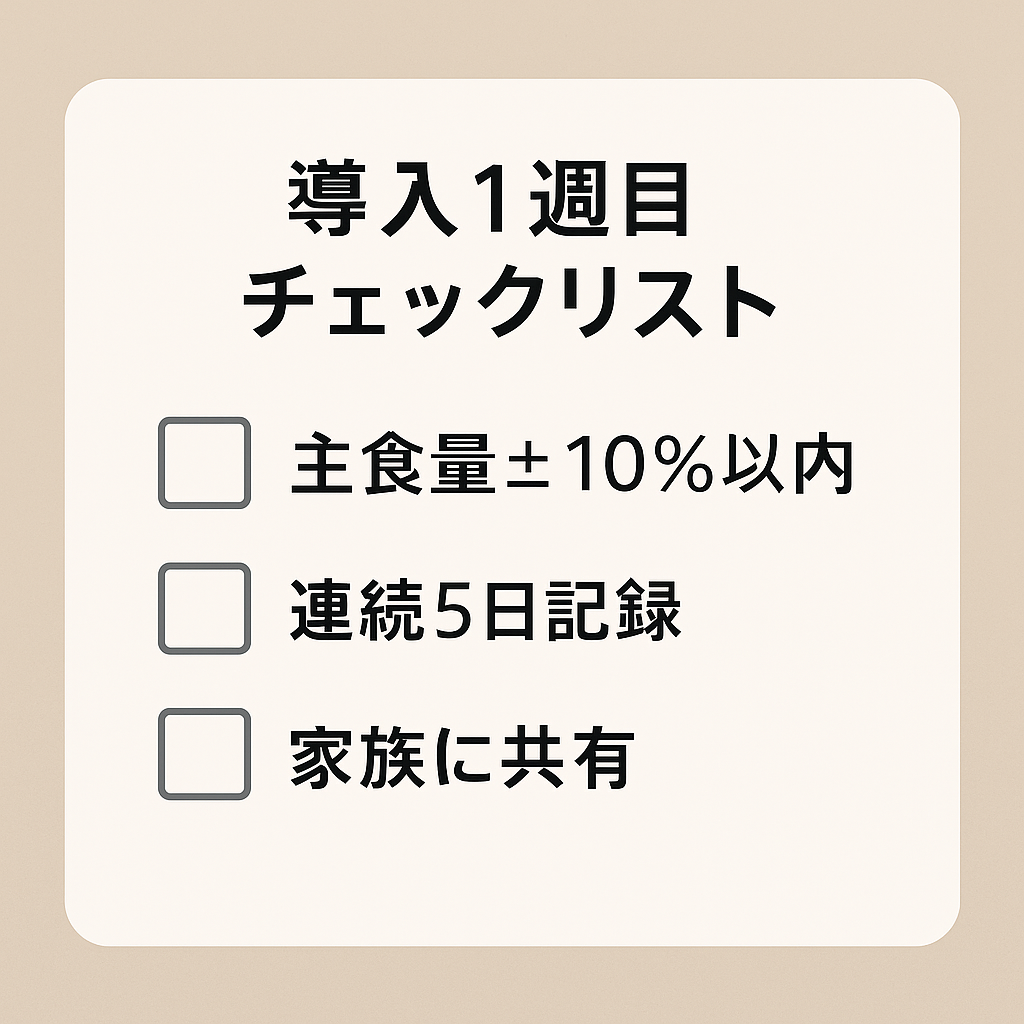

WellTakaの視点:特におすすめなのは、“主食の誤差±10%以内”を7日間続けること。完璧じゃなくても「だいたい同じ量を食べられている」という感覚が血糖管理の安心感につながり、自然とモチベーションも上がります。

4-2.自動調理鍋の導入ステップ

シャープ ヘルシオ ホットクックの魅力と特徴

「料理の塩分を控えたいけど、味が物足りなくなる…」「毎日の調理に時間をかけるのが大変」――そんな悩みを感じていませんか?

ホットクック(KN-HWシリーズ)は、“ほったらかし”で調理が完成する自動調理鍋。無水調理で素材のうま味を引き出し、塩分を減らしても「美味しい!」と家族に喜ばれる仕上がりになります。

さらに、自動かき混ぜ機能があるから「焦げ付く心配がない」「調理中に目を離せる」という安心感も。日々の食事作りを軽くしてくれる、まさに家族思いのサポーターです。

日常的に使うための工夫

せっかく買った調理家電も、「最初だけ使って後は置きっぱなし…」になりがちです。そこでおすすめなのは、“一品だけでもホットクックに任せる習慣”をつくること。

例えば、夕食の副菜をホットクックにおまかせして、その間に主菜や片付けを進めれば、「時間が2倍に増えたような感覚」を体験できます。

また、公式アプリのレシピ検索を活用すると「今日はこの食材で作れる料理がある!」と迷わず決められるので、調理がストレスではなく小さな楽しみに変わります。

継続のコツは、“無理に全部を任せないこと”。まずは週に2〜3回、気軽に使ってみるだけでも「続けられる実感」が湧き、生活の一部として根付いていきます。

4-3 食事療法を継続する工夫

家族と共有できる食事記録

糖尿病の食事療法は「ひとりで頑張るもの」と思われがちですが、家族と一緒に取り組むことで大きく続けやすくなります。AIレシピスケールや自動調理鍋で作った料理は、アプリに記録することで栄養成分や調理過程を可視化できます。そのデータを家族と共有すれば、ただの「制限食」ではなく、みんなで健康を意識した食卓に変わります。

たとえば「昨日はご飯を20g減らしたから、今日は副菜を増やしてバランスをとろう」といった工夫も、家族が一緒に見られると自然と会話が生まれます。

WellTakaの視点:臨床でも「家族が“おいしいね”と言ってくれること」が一番の継続要因になっています。孤独な管理ではなく“共に進める”管理が、無理なく続けられるコツです。

アプリ連携でモチベーション維持

「今日はちゃんとできたかな?」と気になるのは誰しも同じです。そんなときに役立つのが、アプリとの連携機能です。AIレシピスケールで計量したデータや、自動調理鍋の調理ログがアプリに保存されれば、**グラフや記録日数が“見えるご褒美”**になります。

- 連続記録日数のカウント → 「続けられている自分」を実感できる

- グラフで炭水化物量の変化をチェック → 改善が目に見えてモチベーションUP

- 通知機能 → 「夕食の準備を始める時間です」といったリマインドが挫折防止に

WellTakaの視点:特におすすめは**“小さな成功体験の積み重ね”**です。最初は「1週間続けられた!」という達成感から始まり、やがて「気づいたら1か月、3か月」と続けられるようになります。アプリが“見える応援団”になってくれるのです。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 初心者が陥りやすいミス

ガジェットを「使いこなせない」失敗

「せっかく買ったのに、結局ほとんど使っていない…」という声は少なくありません。AIレシピスケールや自動調理鍋は便利な反面、最初に操作方法を覚えるまでに**“ハードルの高さ”**を感じる方が多いのです。

例えば、アプリとスケールの連携設定が分からなかったり、調理モードが多すぎて迷ってしまったり。そこで「やっぱり自分には合わないかも」と諦めてしまうケースがあります。

共感ポイントは、「完璧に使いこなす必要はない」ということ。最初は主食の計量だけ、あるいは自動調理で1品だけと決めて取り組むのがおすすめです。WellTakaの視点としても、“できることを1つ”に絞るほど継続率は高まると感じています。

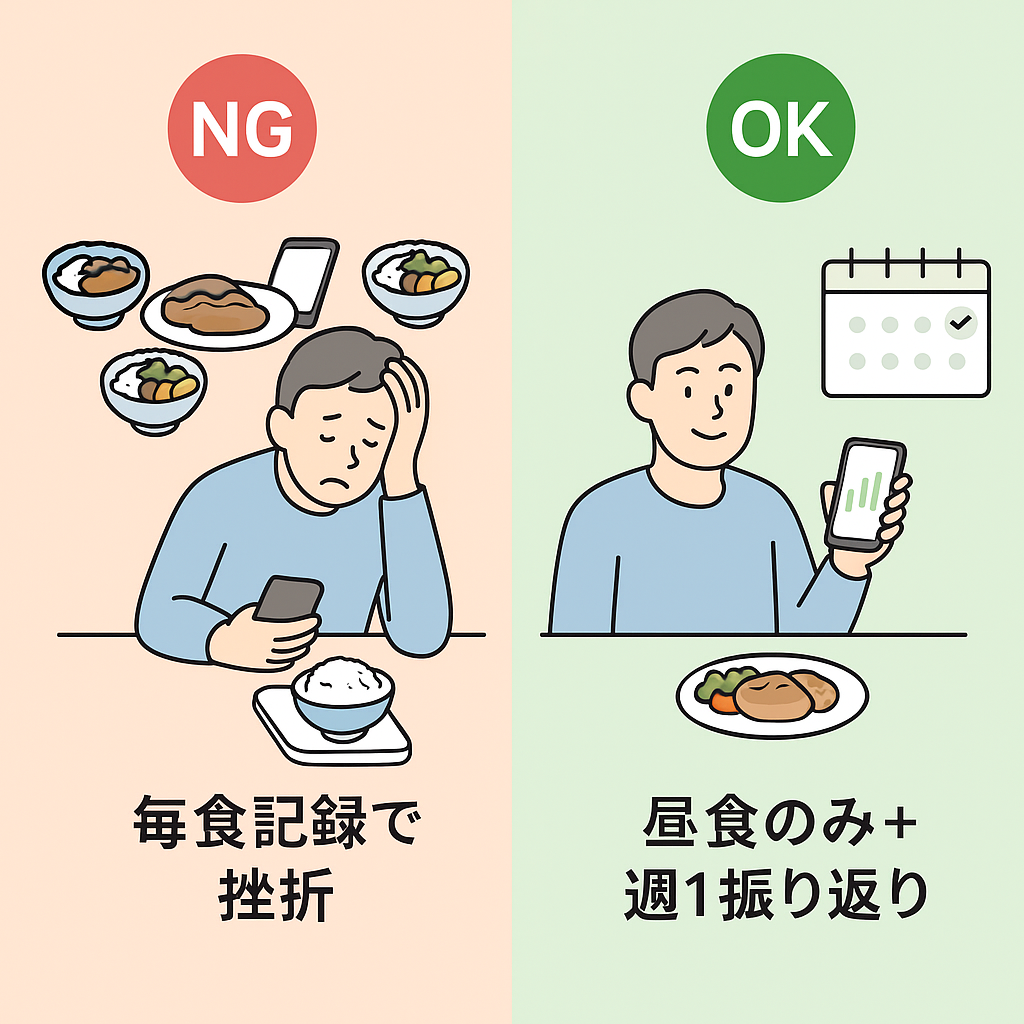

食事記録が継続しないケース

「最初の1週間は頑張ったけど、だんだん記録が途切れてしまった…」という経験もよく聞きます。特に糖尿病の食事療法では、**“継続”**が最大の課題。毎食の入力や振り返りが負担に感じてしまうのです。

ここで重要なのは、**“最初から完璧を目指さない”**こと。たとえば、

- 昼食だけ記録する

- 主食だけを計量してログ化する

- 1週間に1回だけデータを見直す

といった「小さな継続」から始めることが効果的です。アプリのグラフや連続記録日数といった“見える化”もモチベーション維持に役立ちます。

WellTakaの視点では、**「できなかった日を気にするより、できた日を数える」**という発想が大切です。自分に合ったリズムで続けることで、無理なく習慣化につながります。

5-2 成功のためのポイント

シンプルな操作性を重視

新しい機器を導入するとき、「多機能すぎて逆に使わなくなった」という経験はありませんか? 糖尿病管理に役立つガジェットも同じで、最初は“シンプルに使える”ことが一番大切です。

例えば、Etekcityのスマートスケールは、食材を載せるとすぐにグラム表示→アプリに自動反映される仕組み。複雑な操作がないため、「とりあえず主食だけ測る」から始めても十分に効果を実感できます。

WellTakaの視点では、**「1分で終わる仕組み化」**が成功のカギ。キッチンの導線にスケールを置くだけでも、「気づいたら毎回使っている」状態に近づきます。小さな工夫が続けやすさを大きく左右します。

小さな成功体験の積み重ね方

「続けられるか不安…」と感じる方こそ、**“小さな成功”**を意識することが大切です。最初から完璧を求めるのではなく、

- 今日のお昼だけ主食を計量できた

- 1週間で3回はアプリに記録できた

- 家族から「この味なら続けられるね」と言われた

こうした小さな出来事こそが、モチベーションを支える大きな柱になります。

WellTakaの臨床経験でも、「できた!」という体験が積み重なるほど、患者さんの自己効力感は高まっていきました。**“昨日より一歩前進できた”**を感じられる仕組みをつくることが、長期的な継続につながります。

6.まとめ:糖尿病患者向けスマートキッチンガジェットで変わる食生活

6-1 記事のポイント振り返り

糖尿病患者の食事管理をサポートするテクノロジー

糖尿病の食事管理は、「続けたいけれど、毎日が大変」と感じる場面の連続です。そんな中で、AIレシピスケールや自動調理鍋といったスマートキッチンガジェットは、心強い味方になってくれます。

Etekcityのようなスケールは、主食や食材をのせるだけで数値を記録し、カロリーや炭水化物量を“見える化”。シャープ ヘルシオ ホットクックは、自動かき混ぜ・無水調理で毎回安定した仕上がりをサポートし、栄養を活かしながら減塩にも配慮できます。これらの機器は、**「測る→記録→同じ味に仕上げる」**という流れをシンプルにして、患者さんと家族の食事管理をサポートしてくれるのです。

継続しやすさと将来展望

一番大切なのは、「無理なく続けられること」です。どんなに優れた方法でも、日常生活に取り入れられなければ意味がありません。シンプルな操作性や小さな成功体験が積み重なることで、「続けられる自信」が自然と育っていきます。

さらに、近い将来は食事ログとCGM(持続血糖測定器)、AIによる血糖予測がつながり、より一人ひとりに最適化されたレシピ提案が実現する時代がやってきます。今取り入れている小さな工夫が、その未来にスムーズにつながる橋渡しになるでしょう。

【楽天で探す】AIレシピスケール&自動調理鍋一覧

ここまで読んで「自分にも取り入れてみたい」と思った方は、まず実際の商品を見てみることから始めましょう。EtekcityのAIレシピスケールは、主食の量を正確に測れる入門アイテム。

シャープ ヘルシオ ホットクック(KN-HWシリーズ)は、無水調理や自動かき混ぜ機能により、食材のうま味を引き出しつつ減塩にも配慮できる設計です。火加減の調整を任せられるため、毎回安定した味を再現しやすく、日々の調理を効率化したい方に適した調理家電です。

楽天市場などの通販サイトで『レシピスケール』『自動調理鍋』と検索すると、最新モデルやユーザーレビューを確認できます。まずは1つ、あなたの生活に合いそうなものを取り入れてみてください。

【関連記事リンク】

👉糖尿病管理における運動療法の最前線|最新ガイドラインと実践のポイント

👉AIが最適化!次世代の糖尿病対策〜糖尿病の運動療法、AIが“最適解”を導く時代へ〜

「あなたの血糖管理に“スマート調理”を取り入れてみませんか?」

毎日のちょっとした工夫が、未来の安心につながります。難しいことはありません。「今日の一食を測ってみる」、そこから始めてみましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd021fc.255ccddb.4bd021fd.45130fa8/?me_id=1351281&item_id=10019497&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falphaespace-usa%2Fcabinet%2Fimg31%2F2003766.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd04dc7.5409f6bd.4bd04dc8.c928da07/?me_id=1388174&item_id=10000612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpandaselections%2Fcabinet%2Fitems1710400163%2F6000262161020546110.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント