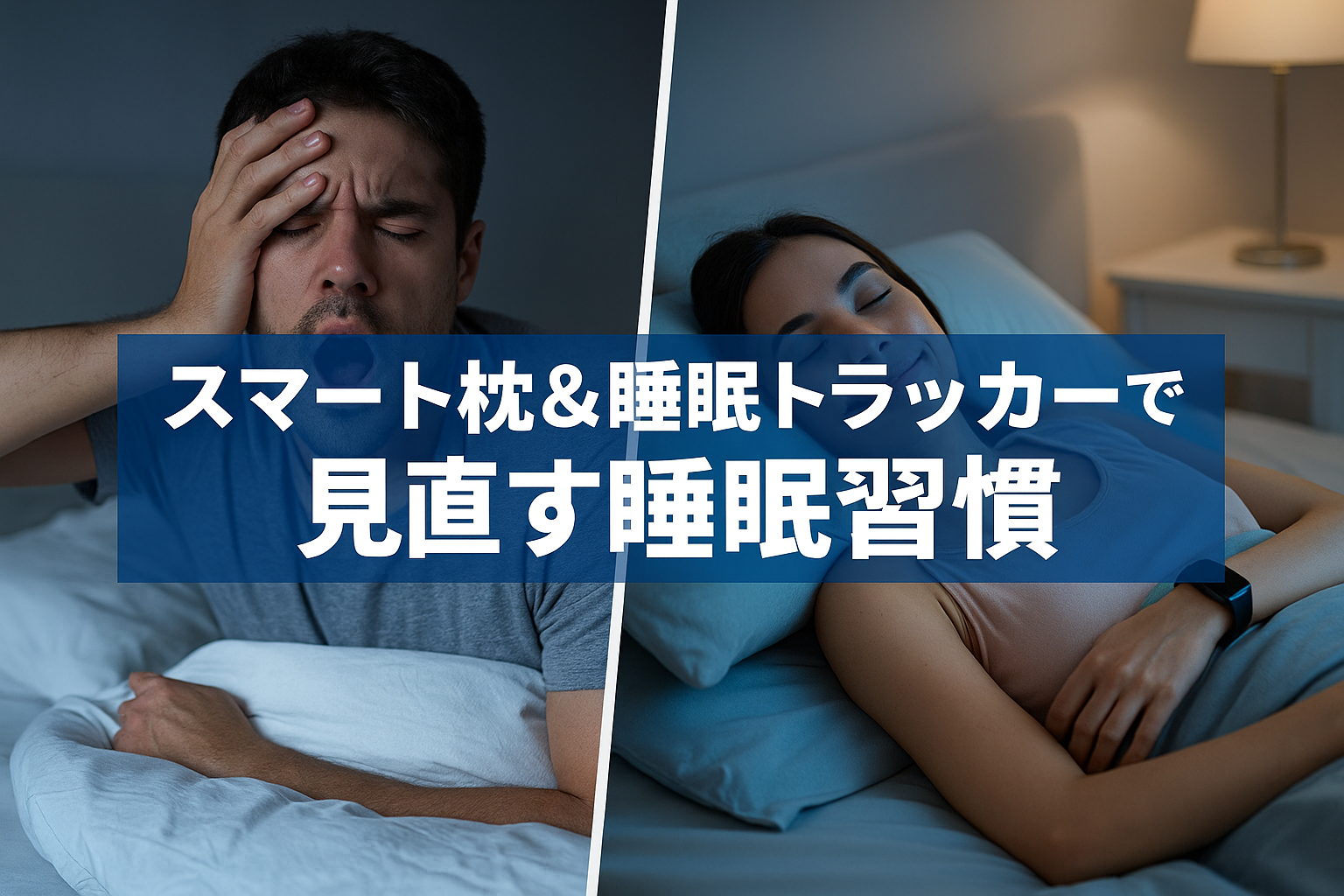

「スマート枕」や「睡眠トラッカー」で“眠りの質”を見える化!理学療法士が、いびき・浅い睡眠・目覚めの悪さを改善する最新快眠ガジェットと使い方をわかりやすく解説。睡眠の質を高めたい30〜60代に向けた、データ活用の新習慣とは?

- 1.はじめに:あなたの“眠りの質”、本当に満足できていますか?

- 1-1 睡眠の悩みは「見えないまま」放置されがち

- 1-2 スマート枕&睡眠トラッカーで“データ化”する睡眠改善

- 2.基礎知識:スマート枕・睡眠トラッカーとは?

- 2-1 スマート枕とは?センサー内蔵の快眠ガジェット

- 2-2 睡眠トラッカーとは?頭部や手首で測る睡眠の質

- 2-3 アプリ連動で“見える化”する睡眠改善

- 【H3】最新トレンド:快眠ガジェット市場とエビデンス

- 【3-2】医学研究・臨床で注目される“睡眠データ”の活用

- 4.実践ガイド:睡眠改善にスマート機器を活かす方法

- 【4-1】機器選びのポイント:あなたに合う“睡眠サポーター”を見つける

- 【4-2】使い方ステップ:導入から活用までの流れ

- 【4-3】データに基づく改善アクション

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-2.継続のコツと習慣化テクニック

- 6.まとめ:データで“眠り”を変えれば、生活も変わる

- 【6-1】記事のポイントまとめ

1.はじめに:あなたの“眠りの質”、本当に満足できていますか?

1-1 睡眠の悩みは「見えないまま」放置されがち

「ぐっすり眠れたはずなのに、朝からだるい」「寝ているのに疲れが取れない」――そんなモヤモヤを感じていませんか?

実は、睡眠は“時間”よりも“質”が重要。にもかかわらず、自分の睡眠の質を正確に把握できている人は、意外と少ないのが現実です。

とくに40代以降は、加齢とともに睡眠のリズムが乱れやすくなり、疲労感・集中力の低下・生活習慣病リスクとも深く関わってきます。

1-2 スマート枕&睡眠トラッカーで“データ化”する睡眠改善

そこで注目されているのが、最新の「スマート枕」や「睡眠トラッカー」です。

いびき・寝返り・心拍・呼吸など、これまで“感覚”でしか分からなかった睡眠を“データ”で見える化できるようになりました。

私、WellTakaは理学療法士として、睡眠と呼吸・循環の関連を数多くの患者さんと共に改善してきました。

本記事では、そんな臨床経験とデータ分析を活かし、誰でも始められる「睡眠改善の第一歩」をお届けします。

2.基礎知識:スマート枕・睡眠トラッカーとは?

2-1 スマート枕とは?センサー内蔵の快眠ガジェット

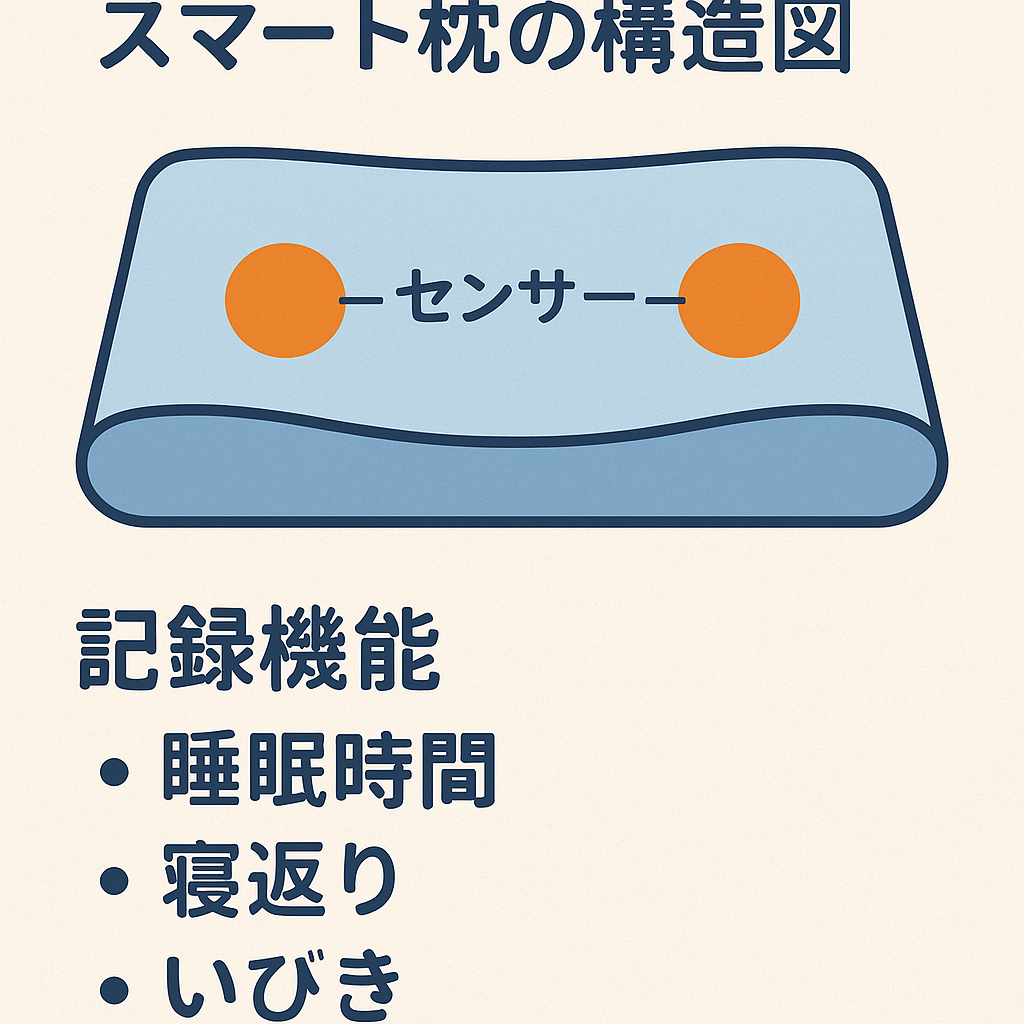

2-1-1 内蔵センサーがキャッチする「いびき」「寝返り」「睡眠ステージ」

「枕なんて、どれも同じでしょ?」と思っていた私も、初めて“スマート枕”を使ったときは驚きました。

いびきの音、寝返りの回数、呼吸の浅さまで――すべてがセンサーで記録され、スマホに自動で表示されるんです。

特に、睡眠ステージ(浅い眠り・深い眠り・レム睡眠など)の推移が見られるのは大きなポイント。

「自分の眠りがどれだけ分断されていたか」に初めて気づいた瞬間でもありました。

2-1-2 楽天で買えるおすすめスマート枕(例付き)

今では、楽天市場でも“使いやすいスマート枕”が数多く揃っています。

たとえば以下のようなタイプは、初心者にもおすすめです。

- 【いびき感知・無呼吸検知対応】センサー内蔵スマート枕

- 【アプリ連動型】深睡眠モニタリング機能つき低反発枕

どれも「寝るだけ」でOK。朝にはアプリで結果をチェックできるので、難しい操作も一切なし。

眠りの質を「体感」ではなく「数値」で確認したい方にピッタリです。

🛏️ WellTakaのひとこと:

スマート枕は“眠りの通信簿”みたいなもの。まずは今の自分の状態を知ることで、改善策が見えてきます。

2-2 睡眠トラッカーとは?頭部や手首で測る睡眠の質

2-2-1 ヘッドバンド型 vs 腕時計型の違い

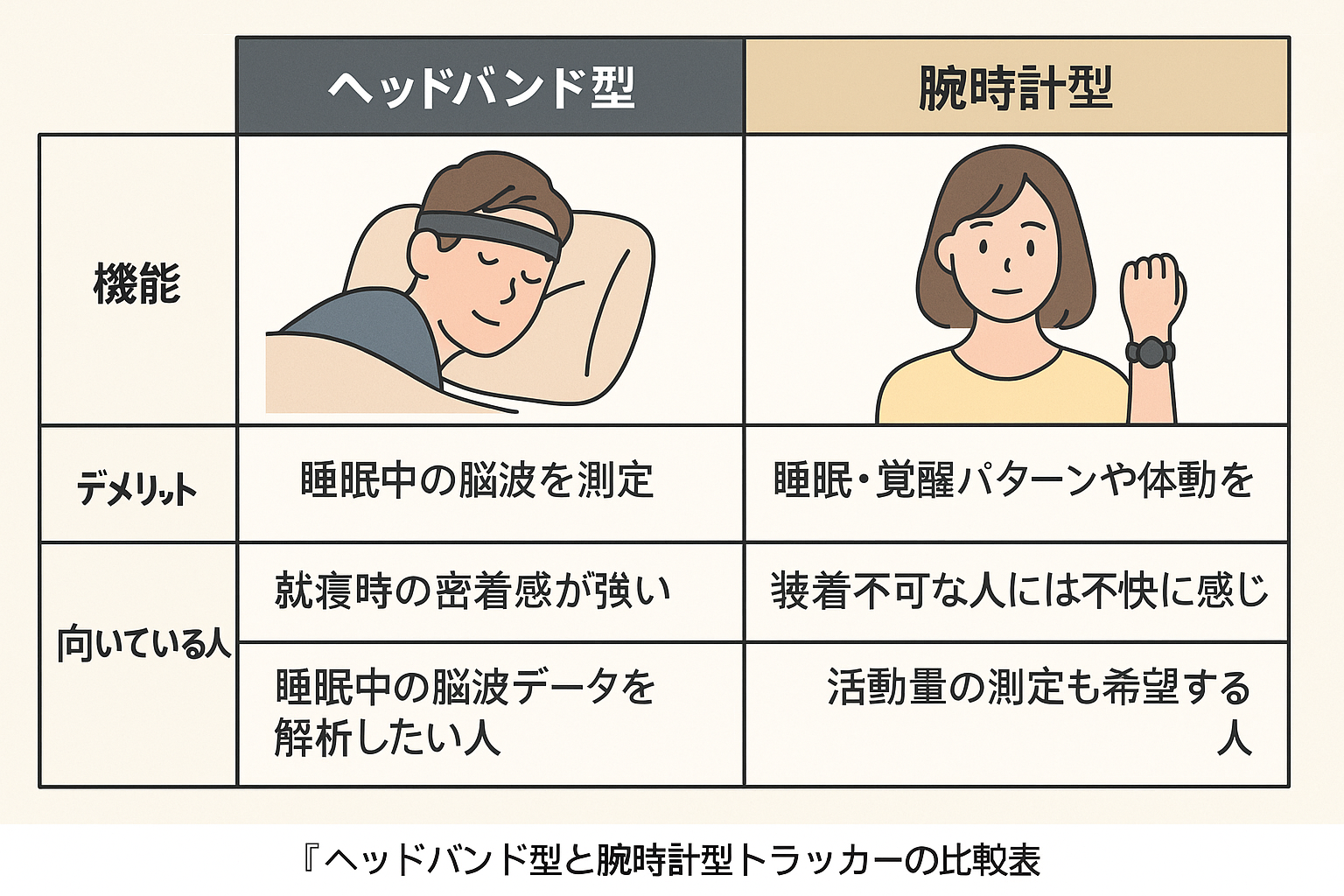

睡眠トラッカーには大きく分けて2つのタイプがあります。それが「ヘッドバンド型」と「腕時計型(リストバンド型)」です。どちらも睡眠の質を“見える化”するためのデバイスですが、取得できるデータや特徴が異なります。

| 特徴 | ヘッドバンド型 | 腕時計型(リストバンド型) |

| 測定位置 | 額・頭部 | 手首 |

| 主な計測項目 | 脳波、心拍、呼吸、体温など | 心拍、体動、皮膚温、SpO2など |

| 精度 | 高い(医療研究にも近いレベル) | やや簡易(生活習慣の把握に十分) |

| 装着感 | 慣れが必要、やや違和感があることも | 軽量で日常使いしやすい |

| 価格帯 | やや高価(高機能な分) | 比較的手ごろなモデルが多い |

ヘッドバンド型は、脳波や呼吸を含む多面的な生体情報を取得できるため、睡眠ステージの分析や中途覚醒の検出にも優れています。一方、腕時計型は、活動量計やフィットネストラッカーとしての機能も兼ね備えており、装着の手軽さと日中も継続して使える利便性が魅力です。

目的に応じて、「高精度に睡眠を評価したいならヘッドバンド型」「まずは手軽に生活改善のヒントを得たいなら腕時計型」と選ぶのがよいでしょう。

2-2-2 呼吸・心拍・動きから読み解く「眠りの質」

「何時間寝たか」ではなく「どう眠ったか」が、今や快眠の指標です。睡眠トラッカーが注目される理由は、“眠りの質”を構成する生体指標をデータで把握できる点にあります。

主に計測されるデータは以下の3つ:

- 呼吸のリズム:睡眠中の呼吸パターン(浅く速い/深く安定)から、いびき・無呼吸傾向などを解析

- 心拍の変動:自律神経のバランスを示し、深い睡眠(副交感優位)への到達度を反映

- 体動や寝返り:覚醒・中途覚醒の頻度や、睡眠の断続性を評価する目安に

これらの情報は、アプリを通して「睡眠スコア」や「睡眠ステージ(レム睡眠・ノンレム睡眠)」として日々記録されます。

とくに、呼吸と心拍は、ストレスや疲労の蓄積、循環器の健康状態とも深く関係しており、体調管理のバロメーターとしても活用できます。

また、理学療法士や医療従事者の視点では、こうしたデータは単なる“睡眠日記”ではなく、生活習慣病や睡眠時無呼吸症候群の兆候を見つけるきっかけにもなります。

自分の眠りを“客観的に把握すること”が、健康的な生活リズムを取り戻す第一歩です。

2-3 アプリ連動で“見える化”する睡眠改善

「眠れているつもりなのに、朝スッキリしない…」そんな悩み、ありませんか?

実は、睡眠の“質”は自分ではなかなか気づきにくいもの。そこで役立つのが、スマート枕やトラッカーと連動したスマホアプリです。感覚だけではわからない“本当の眠り”を、データで可視化できることで、多くの人が睡眠習慣を見直すきっかけを手にしています。

2-3-1 スマホアプリでの記録・解析方法

睡眠トラッカーとアプリを連動すると、毎朝起きた時点で「昨晩どんな眠りだったか」が自動的に記録されます。使い方はとても簡単。

- トラッカーを装着して就寝

- 起床後、アプリを開くだけで

- 睡眠時間、深い眠りの割合、覚醒回数などがグラフで確認できる

「今日はぐっすり眠れたと思ったら、実際は中途覚醒が多かった」

「寝る前にスマホを見すぎた日は、浅い睡眠が増えていた」

――そんな“気づき”が、無理なく生活改善につながります。

難しい操作はなく、アプリが自動で解析してくれるため、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。

2-3-2 レポートの見方と活用法

アプリで表示される睡眠レポートには、「睡眠スコア」「心拍の変化」「呼吸の乱れ」など、さまざまな項目がありますが、最初は難しく感じるかもしれません。

でも大丈夫。たとえば…

- 睡眠スコアが低かった日は、生活習慣を振り返るきっかけに

- 寝返りや覚醒回数の多さを知って、寝具の見直しを考える

- 深い睡眠の割合を週ごとに確認して、改善傾向に気づける

こうして、自分の“調子”と“データ”をリンクさせていくことで、睡眠をコントロールできるようになります。

「数値だけで終わらせず、日常の変化につなげる」。それが、アプリ活用の醍醐味です。

2-3-3 有料アプリサブスクの価値とは?

「無料でも使えるけど、有料プランにする意味ってあるの?」

――多くの人が一度は感じる疑問かもしれません。

実際、無料版でも基本的な睡眠記録はできますが、有料プランでは“さらに深い分析”と“改善アドバイス”が得られるのが特徴です。

たとえば、

- 睡眠の質に影響する“習慣分析”や“睡眠タイプ診断”

- AIが導く“パーソナライズアドバイス”

- 生活リズムや季節変動を反映した“トレンドレポート” など

「なんとなく不調」の背景を探るために、こうした個別のデータ分析は生活の見直しに役立つ可能性があります。

「最初の1ヶ月だけ試してみる」という選択もアリ。毎日使うからこそ、質の高い情報に投資する価値があると実感できるはずです。

【H3】最新トレンド:快眠ガジェット市場とエビデンス

最近、「スマート枕」「睡眠トラッカー」「AI快眠アプリ」といった言葉を耳にする機会が増えたと思いませんか?

実はこれ、単なるブームではなく、“データで眠りを整える”という新しい健康習慣の広がりなのです。

「眠れない夜が増えた」「起きたあともスッキリしない」――そんな悩みを抱える人たちが、ガジェットの力を借りて、自分に合った睡眠を取り戻そうとしています。

【3-1-1】睡眠トラッカーの普及率と購買層データ

2024年現在、睡眠トラッカーを日常的に使っている人は全体の**15〜20%**とされ、特に30〜50代の健康意識の高い層を中心に広がっています。

「スマートウォッチを買ったら、自然と睡眠ログもとるようになった」

「枕にセンサーが入っているなんて最初は驚いたけど、今は毎晩欠かせない」

――そんな声も多く聞かれるようになりました。

実際、楽天やAmazonでも「快眠」「睡眠改善」カテゴリーの売上は前年より大幅に増加しており、なかでも**“自動記録&アプリ連動型”**の製品が支持を集めています。

「自分の眠りを“見える化”するって、こんなにおもしろいんだ!」という気づきが、自然な習慣化につながっているのです。

【3-1-2】中高年層の利用率上昇の背景とは?

「最近、夜中に目が覚めることが増えた」

「いびきを指摘されて、ちょっと心配になってきた」

――こうした声に共感する方も多いのではないでしょうか。

50代以降の中高年層では、睡眠の質の低下や生活習慣病との関連に関心が高まり、トラッカー導入率が年々上昇しています。

特に、「スマート枕」や「ヘッドバンド型トラッカー」のように装着ストレスが少なく、操作も簡単なタイプは、高齢の親世代にも使いやすいと好評です。

加えて、医療・介護現場でも「睡眠データを活用した生活リズム改善」の導入が進んでおり、“予防の一歩”として家庭にも広がりを見せているのが現在のトレンド。

「年齢を重ねても、自分の睡眠を“知る・整える”という行動ができる」。

その安心感が、シニア層の支持を集めている理由のひとつです。

【3-2】医学研究・臨床で注目される“睡眠データ”の活用

「ただの眠り」と思われがちな“睡眠時間”ですが、今、**医学の世界では「予防と治療のカギ」**として、睡眠データの活用が進んでいます。

体調の波や日中のパフォーマンスに悩む人ほど、実は「眠り」が深く関係しているかもしれません。

【3-2-1】睡眠と高血圧・糖尿病・心疾患リスクの関係

「血圧が上がりやすくなった」「最近、血糖値が高めと言われた」——そんな体の変化に気づいたことはありませんか?

実は、短時間睡眠や睡眠の質の低下は、生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

高血圧や糖尿病、心疾患との関連性が、複数の研究で指摘されているのです。

特に、6時間未満の睡眠が続くと交感神経が優位になりやすく、高血圧・糖代謝異常・心疾患のリスクが上昇することが分かっています。

「しっかり寝ていたつもりだったのに、実は眠りが浅かった」——そんな“見えない問題”を、トラッカーが可視化してくれるのです。

【3-2-2】循環器疾患×睡眠モニタリングの最新知見

「心臓に負担がかかっていないか気になる」

「夜間の呼吸状態や脈拍が不安」

そう感じる人にとって、睡眠中のバイタルデータは**日中では見えない異常の“サイン”**になることがあります。

たとえば、不整脈や無呼吸発作は夜間に出現しやすく、放置すれば心不全や脳卒中リスクを高める要因に。

近年では、家庭用の睡眠トラッカーで取得したデータが、病院での問診や検査の“ヒント”として活用されるケースも増加中です。

「病院に行く前に、自分の睡眠から“体の声”を聞いてみる」。

そんなセルフケアの第一歩が、医学的にも注目されているのです。

【3-2-3】睡眠リズム改善がもたらす“日中の活動性”向上

「朝起きてもスッキリしない」

「午後になると集中力が落ちてしまう」

そんな悩みを抱えていませんか? 実はこれ、“睡眠の質”と“リズム”の乱れが大きく関係しているのです。

研究では、起床・就寝時間が一定している人ほど、日中の集中力・身体活動量が高いというデータがあり、

睡眠トラッカーはこの“リズムの乱れ”を把握するのに役立ちます。

たとえば「週末の寝だめ」で生活リズムが崩れている人も、データを見ればその影響が明確に。

そこから**「整えよう」という意識が芽生え、日中のパフォーマンスも向上していく**のです。

「眠る時間」を変えるだけで、「動ける時間」が変わる——その実感を、データが後押ししてくれるのです。

4.実践ガイド:睡眠改善にスマート機器を活かす方法

【4-1】機器選びのポイント:あなたに合う“睡眠サポーター”を見つける

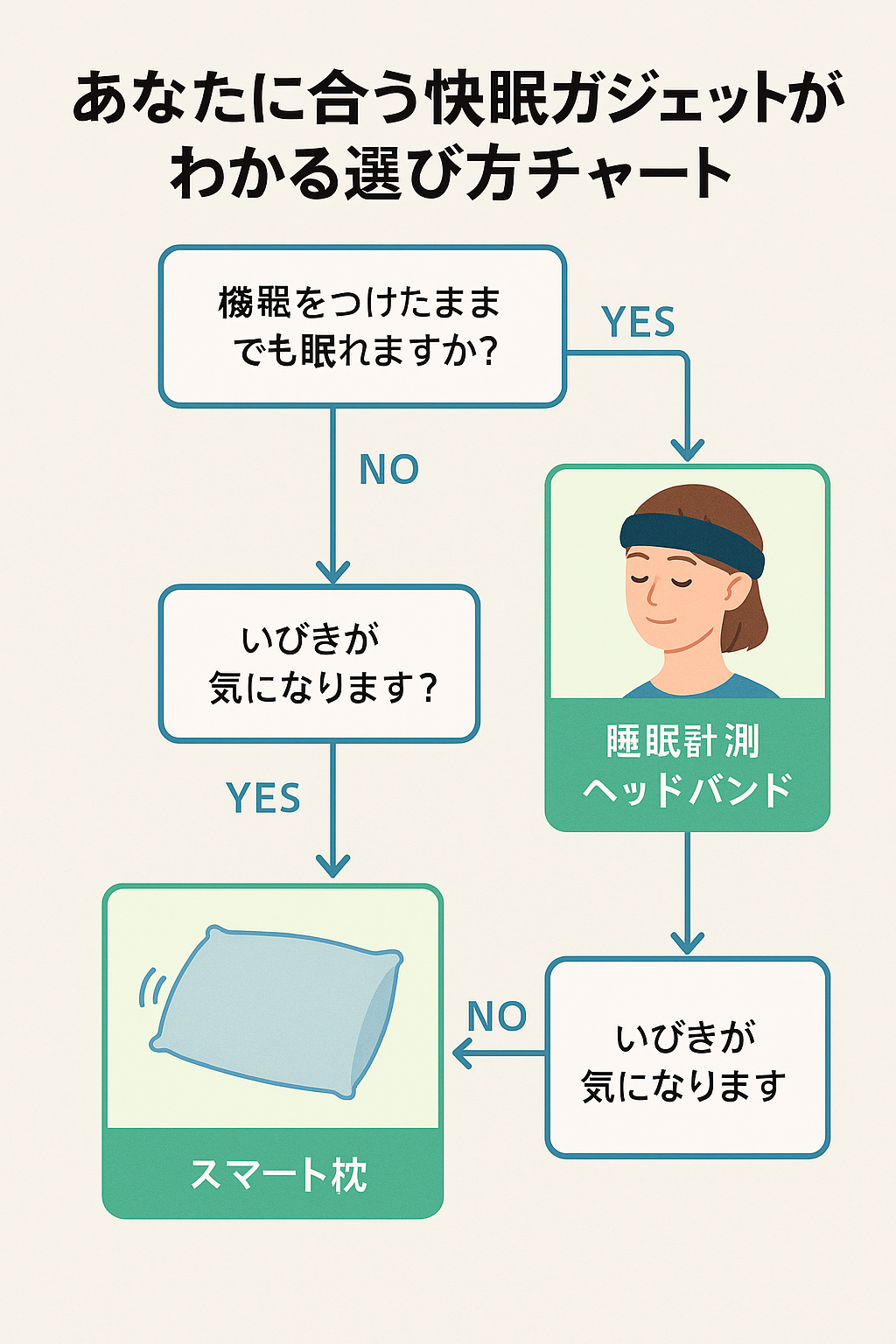

「眠っている時間も、健康のために活かしたい」――そう思ったとき、どのスマート機器を選ぶかはとても大切です。

でもいざ選ぼうとすると、「枕型?腕時計型?何が違うの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自分に合った“睡眠サポーター”を見つけるためのヒントをお届けします。

【4-1-1】枕タイプかヘッドバンド型かで選ぶ

「寝相が悪いから、機器がズレそうで心配…」という声、よく聞きます。

そんな方には、**頭を乗せるだけでOKな“枕型センサー”**がおすすめ。寝ている間も自然な姿勢で使え、違和感が少ないのが特徴です。

一方で、より正確なデータを取りたい方には「ヘッドバンド型」も選択肢に。

頭にフィットすることで、心拍・脳波・体動をしっかり測定できるタイプも増えており、“本格派”の人に支持されています。

【4-1-2】機能重視 or 使い心地重視の選び方

「正確な分析がしたい」「医療に近い視点で改善したい」という方には、

心拍変動や呼吸数・体温・いびき検知まで対応している高機能モデルがおすすめです。

でも、機能が多すぎると操作が難しく感じてしまうことも。

「まずは気軽に使ってみたい」という方には、**操作がシンプルで装着感の少ない“使い心地重視モデル”**がぴったりです。

自分が「何を知りたいか」「どこまで続けられるか」によって、“相棒の条件”は変わります。

ストレスなく続けられることが、データ改善への一番の近道です。

【4-1-3】予算別おすすめ機器(楽天掲載商品リンク)

「続けられるか不安だから、まずは手ごろな価格で試したい」

そんな方には、5,000〜10,000円台で購入できる睡眠トラッカーも豊富にあります。

例えば:

楽天ではレビュー付きで比較もしやすく、「使ってみてよかった」というリアルな声を参考にしながら選ぶことができます。

「まずは試してみよう」という気持ちで、自分に合う一台を見つけてみてください。

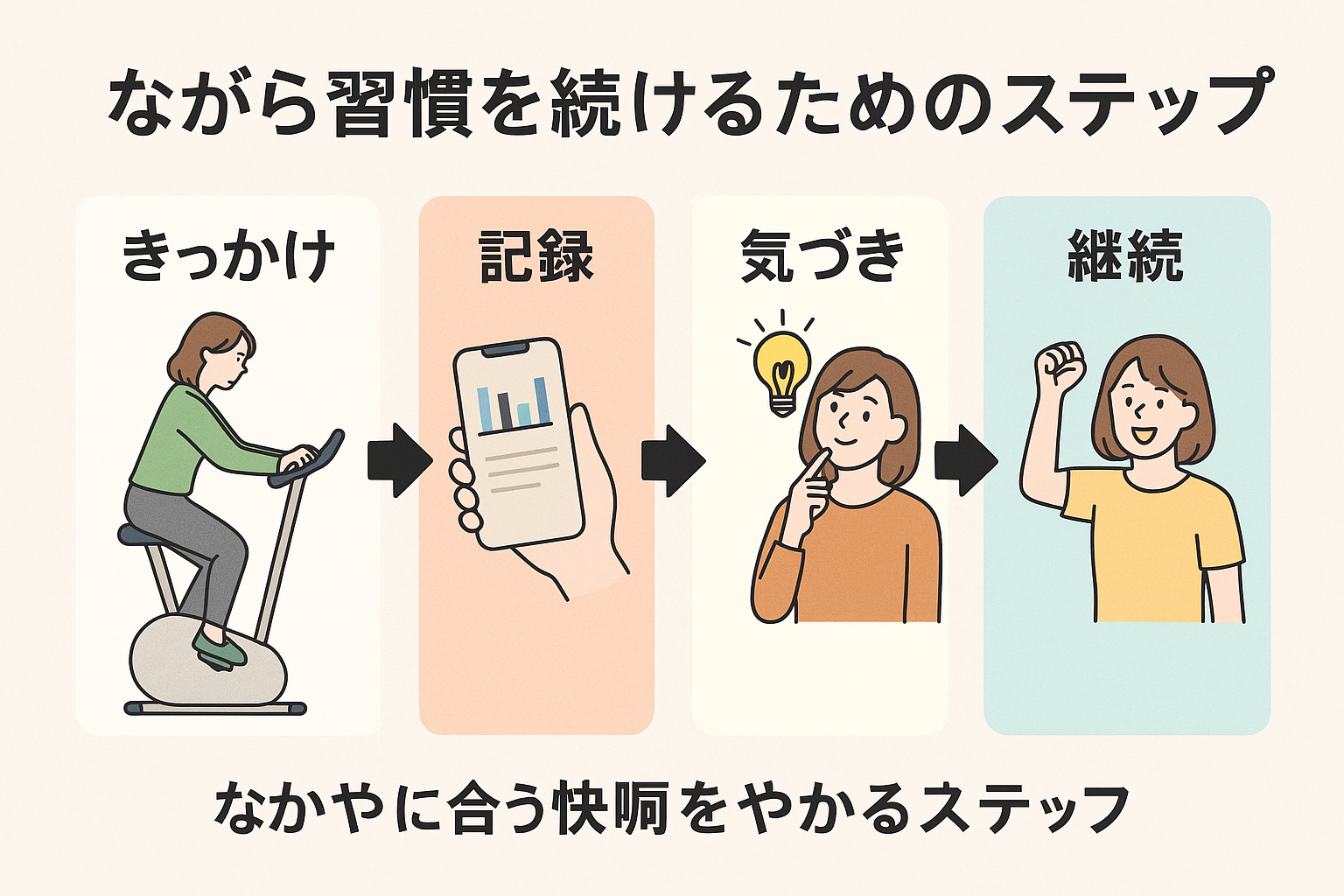

【4-2】使い方ステップ:導入から活用までの流れ

「せっかく買ったのに、使い方がよく分からないまま…」

そんな声をよく聞きます。スマート睡眠機器は、“使ってナンボ”のアイテム。

最初の設定から朝のデータチェックまで、毎日自然に続けられるように、

ここでは「導入→就寝→翌朝」のシンプル3ステップをご紹介します。

【4-2-1】スマホ連携と初期設定のコツ

「アプリの連携が面倒で使わなくなった…」というのは本当にもったいない話。

でも、最初の1回だけしっかり設定しておけば、その後は自動で記録が進みます。

- アプリをインストールしたら、Bluetoothと位置情報をオンに

- 睡眠センサーの電源を入れて、アプリ画面からデバイスを選択

- 身長・体重・就寝時間などの基本データを入力

ここで重要なのは、「細かすぎなくてOK」ということ。

完璧を目指すより、**“とりあえず記録が始まる状態”**を作ることが大事です。

【4-2-2】就寝前の使い方ルーティン

眠る前にガジェットを装着するのがストレスになると、続きません。

そこでおすすめなのが「いつもの就寝行動に組み込む」こと。

例えば:

- 枕型センサー:寝る前にスマホを置くタイミングでON

- ヘッドバンド型:歯磨きのあと、ベッドに入る直前に装着

- 音声操作型:ベッドに入ったら「おやすみ」と話しかけてスタート

習慣にしてしまえば、“つけ忘れ”も減り、自然と継続できます。

【4-2-3】翌朝のデータ確認と振り返り方

「睡眠の質が数値で分かると、朝が楽しみになった」

そんな声も多いのが、睡眠トラッカーの魅力です。

アプリを開くと、

- 深い睡眠の割合

- 心拍や呼吸の変化

- 中途覚醒の時間などがグラフで表示されます。

「昨日は寝つきが悪かったな」→入眠時間が長めだったことが数値で確認

「今日はスッキリ目覚めた」→深い睡眠が多かった日と一致

というように、自分の感覚とデータを照らし合わせることで、

“どうすればよく眠れるか”が見えてきます。

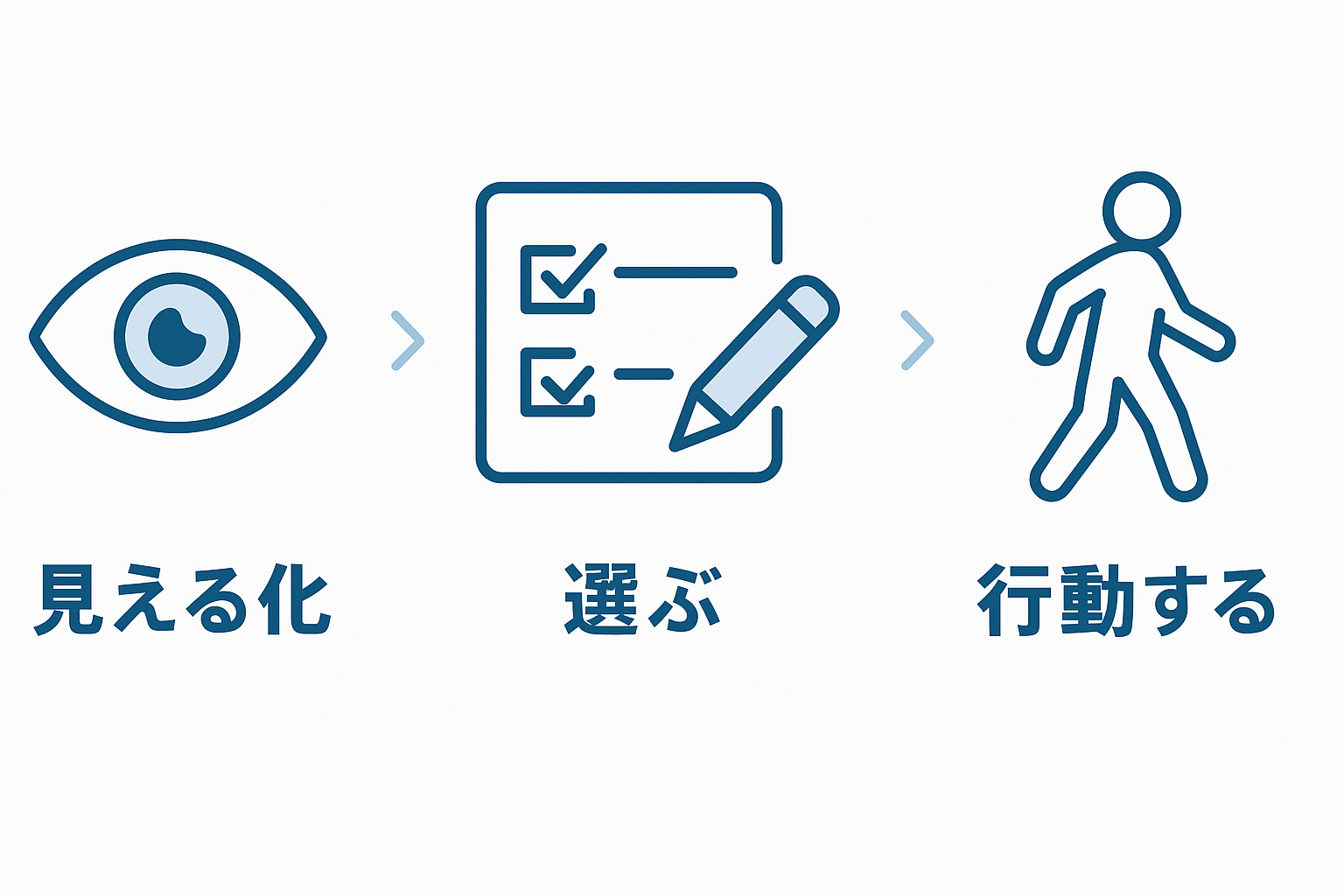

【4-3】データに基づく改善アクション

「数値は見られるようになったけど、どう活かせばいいか分からない…」

これは睡眠トラッカーを使い始めた多くの人が抱えるリアルな悩みです。

大切なのは、“点”で終わらせず、“線”として生活改善につなげること。

ここでは、データをただ眺めるだけで終わらせないための具体的な活用ステップを紹介します。

【4-3-1】睡眠スコアの意味と対策の方向性

「80点台だったけど、何が良かったんだろう?」「今日は50点…なぜ?」

こうした疑問が出てくるのが、睡眠スコアです。

実際のスコアは多くの場合、以下の要素で構成されています:

- 入眠までの時間(短いほど高評価)

- 深い睡眠の割合

- 中途覚醒の頻度

- 心拍・呼吸の安定度

スコアが低い日は、アプリの“アドバイス欄”をチェック。

たとえば「夜遅くのスマホ使用」や「就寝直前の食事」がスコア低下の原因なら、

それを**次の日の“ひとつの改善点”**として意識するだけで効果が出始めます。

【4-3-2】呼吸が浅い/寝返りが多いときの対処法

「呼吸が浅め」と表示された日、あなたはこんな状態ではありませんか?

- ストレスが強かった

- お酒を飲んだ

- 鼻詰まりがあった

このような日には、**“深呼吸系の入眠ルーティン”**や

**“加湿器の使用”**がおすすめです。

また、寝返りが多いときは:

- 寝具の硬さを見直す

- 室温や服装が快適かチェックする

- 寝る前のストレッチで筋緊張を緩める

といった**“環境調整”+“体調チューニング”**で改善が見込めます。

【4-3-3】生活習慣にどう結びつけるか(運動/食事/ストレス管理)

「睡眠改善」と「生活習慣」は、片方だけではうまくいきません。

特に睡眠トラッカーを継続して使うと、

「寝る直前の運動が逆効果だった」

「夕食を早めたらスコアが上がった」

など**“自分に合った生活リズム”**が見えてきます。

ここで意識したいのは次の3点:

- 運動:就寝2~3時間前の軽いストレッチやヨガが◎

- 食事:消化の良いものを20時までに済ませる

- ストレス管理:瞑想や音楽、アロマで“寝る前スイッチ”をON

トラッカーのデータは、単なる“結果の記録”ではなく、生活改善の“ヒント帳”。

気づきを活かして、小さな習慣から変えていくことで、眠りは確実に変わっていきます。

5.注意点と失敗しないコツ

せっかく睡眠トラッカーを導入しても、「あまり変化を感じない」「続かない」という声も少なくありません。

その背景には、いくつかの“つまずきポイント”があります。ここでは、初心者が陥りがちな失敗例と、そこからどう脱出するかを整理してみましょう。

【5-1-1】データを見ても“改善行動”に移せない

「睡眠スコアが低い…でも、どうすればいいかわからない」

これは多くのユーザーが感じる“最初の壁”です。

- 数字やグラフを見て終わってしまう

- アプリのアドバイスを読まずに閉じる

- 「昨日より良かった/悪かった」だけで判断してしまう

こうなると、**“計測だけして満足”**という状態に。

重要なのは、「次に何を変えてみるか」を1つだけでも決めること。

たとえば「今日から夜のスマホ時間を30分短くしてみよう」など、小さな行動が“改善”につながります。

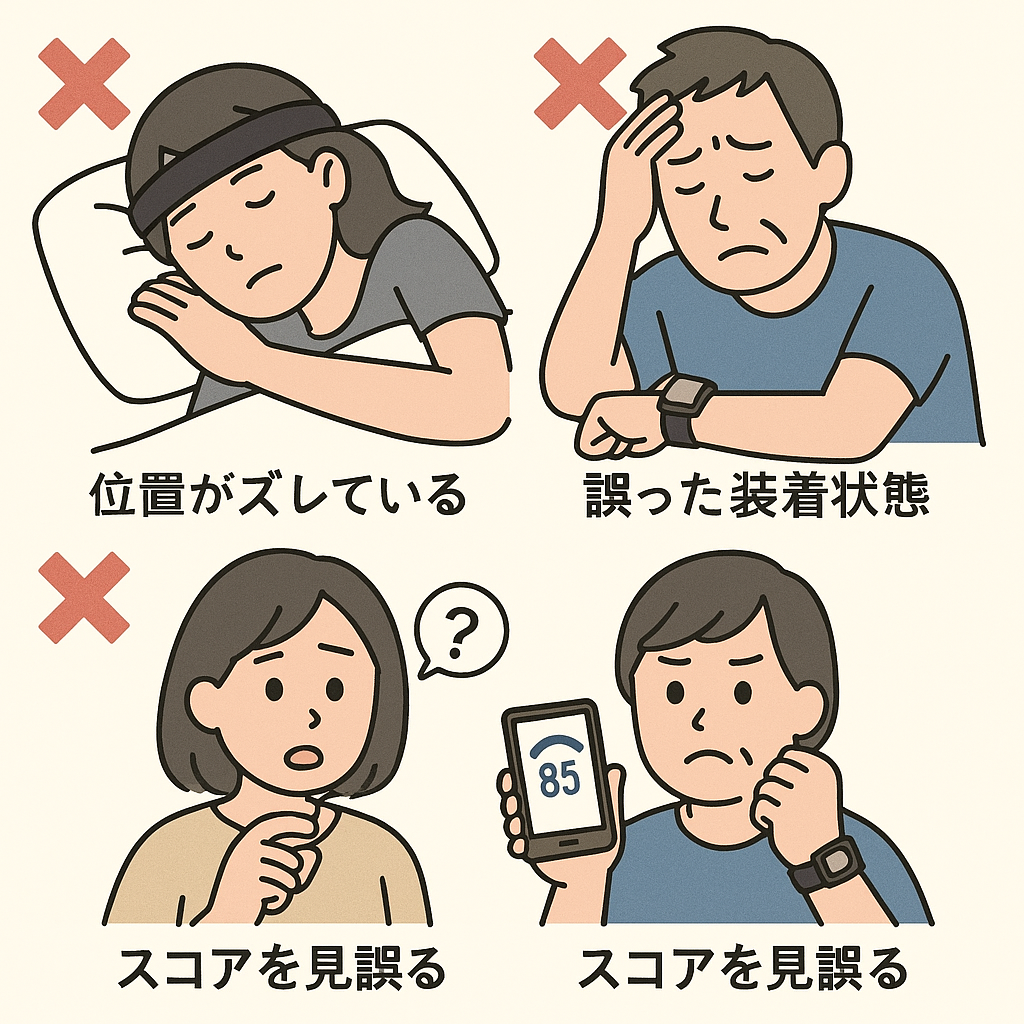

【5-1-2】機器の使い方が間違っている例

トラッカーがあるのにうまく測れていない、というケースも意外に多いです。

- 枕の向きが逆になっている

- ヘッドバンドが緩くてズレてしまう

- Bluetooth接続が切れて記録されていない

どれも「あるある」なミスですが、記録がうまくいかないとモチベーションも下がってしまいます。

使い始めの数日は**「正しく装着できているか」「アプリに記録されているか」**を必ずチェックしましょう。

説明書を再確認したり、レビューで他の人の使い方を見るのもおすすめです。

【5-1-3】睡眠時間だけを評価してしまう危険

「7時間寝てるのに、なんでスコアが低いの?」

この疑問を感じたことがあるなら、“質”への理解が進んできている証拠です。

睡眠は単なる「長さ」ではなく、

- 深い睡眠がどれだけ取れているか

- 中途覚醒が少ないか

- 呼吸・心拍が安定しているか

といった要素が非常に重要です。

「寝ている“つもり”でも、体は休めていない」ということもあります。

トラッカーは“質”を可視化できるツール。

「寝た時間が長い=良い睡眠」と決めつけず、質の改善ポイントを見つける視点を持ちましょう。

5-2.継続のコツと習慣化テクニック

「続けられない」「いつの間にか使わなくなっていた」

——そんな経験、ありませんか?

スマート枕や睡眠トラッカーは毎日の“積み重ね”が効果につながるツール。

ここでは、続けやすくなるための工夫を紹介します。

【5-2-1】データを見るタイミングと習慣づけ

まずは**“データを見る時間”を決めること**。

毎朝、歯磨きの後やコーヒーを飲みながら、アプリを開いて確認するだけでOKです。

- 朝のルーティンに取り入れると、自然と継続できる

- 曜日ごとに“振り返りデー”を決めるのもおすすめ(例:週末だけ見る)

気合いを入れすぎず、「生活の一部」にしてしまうことが、習慣化の第一歩です。

【5-2-2】パートナーや家族と共有して続ける

1人で続けるのが難しいときは、“一緒に使う人”をつくるのが効果的です。

- 「昨日のスコアどうだった?」と話題にするだけで意識が高まる

- 家族やパートナーと一緒に使えば、自然と“生活全体の改善”にもつながる

特に夫婦や親子で導入することで、「健康」という共通の目標が生まれ、継続しやすくなります。

【5-2-3】小さな変化に気づく視点を持つ

劇的な変化はすぐには現れません。

だからこそ大切なのは、「小さな良い兆し」に目を向けること。

- 「中途覚醒の回数が1回減った」

- 「朝の疲労感が少し和らいだ」

- 「週平均スコアがじわっと上がっている」

こうした“気づき”が、続けるモチベーションになります。

アプリの記録は、「昨日よりほんの少しでも良くなっていく自分」を確認できるツール。

完璧を求めず、前向きに積み重ねていく視点が、最も大切です。

6.まとめ:データで“眠り”を変えれば、生活も変わる

【6-1】記事のポイントまとめ

6-1-1 睡眠の質は“見える化”で改善できる

「よく眠れたかどうか」は感覚だけではわかりません。

でも、スマート枕やトラッカーがあれば、自分の睡眠がどんな質だったのかを“見える化”できるようになります。

呼吸、心拍、寝返り、起床時間——それらを知ることが、改善への第一歩です。

6-1-2 快眠ガジェットは目的別に選ぶのがコツ

「疲れがとれない」「途中で起きてしまう」など、悩みは人それぞれ。

だからこそ、自分に合った機能や形状を選ぶことが成功の近道。

リラックスを重視する人は“音”の機能付き、睡眠の質を深掘りしたい人は“データ連動型”など、目的で選ぶ視点を大切にしましょう。

6-2-1 【楽天で探す】スマート枕&睡眠トラッカー一覧

→ 楽天市場で人気の快眠アイテムをチェックする

あなたの悩みにフィットする“パートナー”がきっと見つかるはずです。

6-2-2 【関連記事リンク】

寝具だけでなく、“眠りに入るまでの時間”も見直すと、睡眠の質はさらに変わります。

6-3「あなたの“本当の眠り”を、今日から変えてみませんか?」

眠りが変われば、朝の気分も、日中の活力も、変わります。

まずは自分の眠りを知ることから始めてみましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4acf7b95.271f58ec.4acf7b96.f8e065a6/?me_id=1299373&item_id=10006277&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femoorap%2Fcabinet%2Fthum4%2Fcy-sppillow-gy_t-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4acf2ef5.913c7b1e.4acf2ef6.bc114878/?me_id=1205798&item_id=10071801&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmatsucame%2Fcabinet%2Ffuj-02%2Ffke0145.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4acfdf8c.8e9bbdb9.4acfdf8d.2d8ce24c/?me_id=1413226&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhesta-okura%2Fcabinet%2F09450507%2Fimgrc0083843205.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント