「夕方になると足がパンパン」「市販グッズが多すぎて選べない」…そんな“むくみ迷子”のあなたへ。理学療法士が選ぶセルフケアアイテムと正しい使い方、医療との見極めポイントをわかりやすく解説!

- 1.はじめに:むくみに悩むあなたへ ― 今こそ“本命セルフケア”を見直す時

- 1-1 読者が抱える課題とは?

- 1-2 記事を読むメリットと目的

- 2.むくみとセルフケアの基礎知識:なぜ“本命”が必要なのか?

- 2-1 むくみ(浮腫)とは何か?

- 3.最新トレンドと科学的エビデンス:“未来のむくみケア”を知る

- 3-1 テクノロジー×セルフケアの進化

- 3-2 医療現場の最新対応と家庭用の違い

- 4.実践ガイド:おすすめセルフケアアイテムと活用方法

- 4-1 着圧ソックスの正しい使い方

- 4-2 フットマッサージャー活用法

- 4-3 電動ポンプや弾性ストッキングの応用

- 5.注意点と失敗しないセルフケアのコツ

- 5-1 使用前に確認すべきこと

- 5-2 効果が出ない原因と改善ポイント

- 6.まとめと次のアクション:健康と快適を取り戻すために

1.はじめに:むくみに悩むあなたへ ― 今こそ“本命セルフケア”を見直す時

1-1 読者が抱える課題とは?

「夕方になると足がパンパンで靴がきつい」「病院に行くほどじゃないけど、なんとなく重だるい」「市販のむくみグッズをいろいろ試したけど、どれが本当に効くのかわからない」—— そんな“日常にひそむ不快感”に、心当たりはありませんか?

むくみは放置すれば慢性化し、疲れやすさや冷えといった新たな不調につながることも。とはいえ、医療機関にかかるのはハードルが高い…。そんなあなたにこそ、いま“本命のセルフケア”が必要なのです。

1-2 記事を読むメリットと目的

本記事では、循環器・腎臓リハの専門知識を持つ理学療法士が、「今、あなたに本当に必要なむくみ対策」をプロ視点で解説します。

医療の現場でも使われる“着圧ソックス”や“マッサージャー”など、科学的根拠に基づいたアイテムを厳選し、使い方や選び方もわかりやすく紹介。

さらに、医療介入が必要なケースの見極めポイントや、医療との上手な連携方法まで解説します。

“なんとなく選ぶ”のではなく、“医療と科学に基づいて納得して選ぶ”へ。セルフケアを見直すことで、健康と快適さが手に入ります。

2.むくみとセルフケアの基礎知識:なぜ“本命”が必要なのか?

2-1 むくみ(浮腫)とは何か?

- 2-1-1 血流・リンパの滞りが引き起こす仕組み

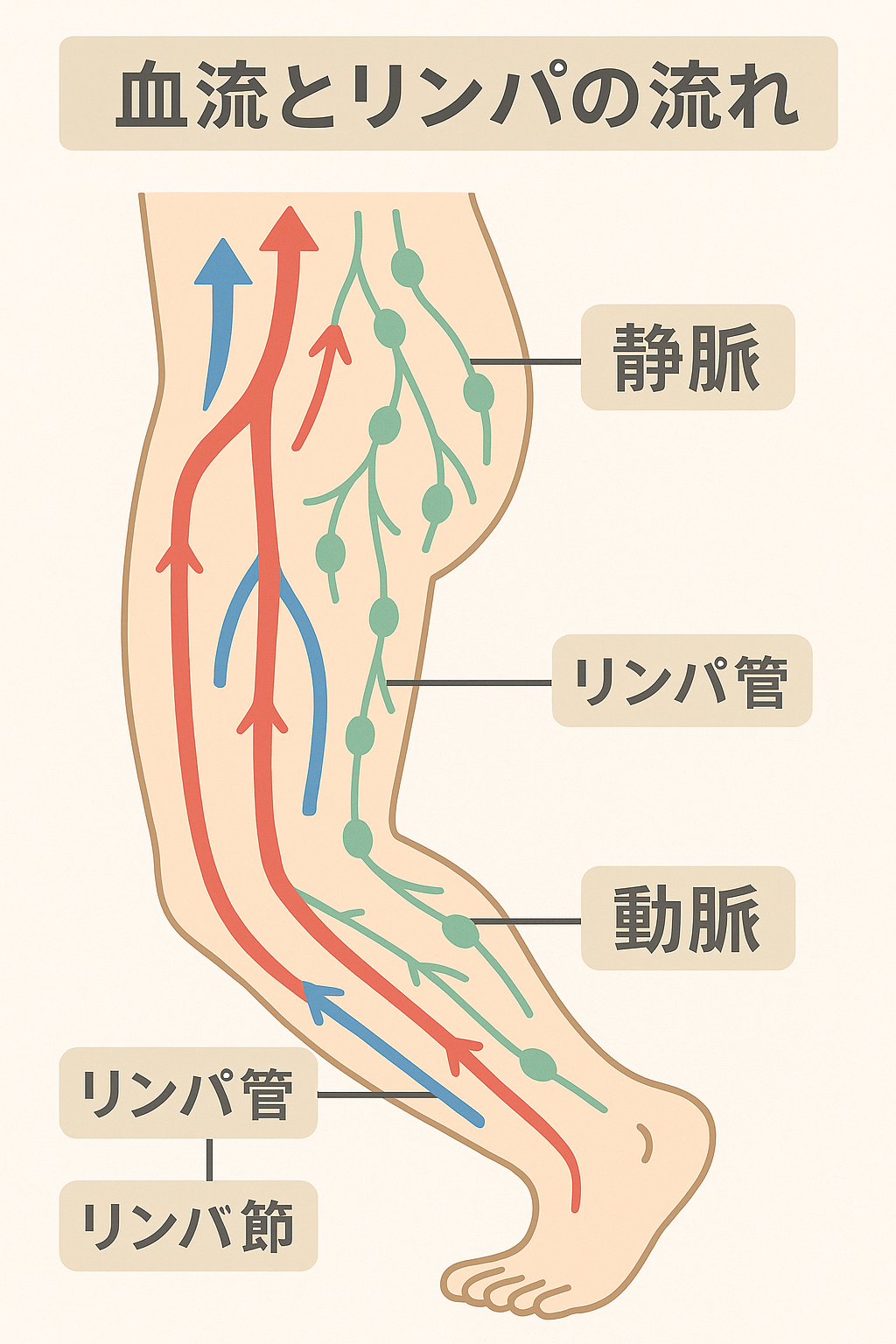

「夕方になると足首にくっきり靴下の跡が…」そんな経験はありませんか?それは、血液やリンパ液の流れが滞って、体内の水分が一部にたまりすぎたサイン。とくに重力の影響を受ける下肢では、座りっぱなしや立ちっぱなしが続くだけで、流れが悪くなってしまうのです。体の“めぐり”が鈍ると、むくみとして現れるのは自然なことなんです。

2-1-2 一過性と慢性的なむくみの違い

「休めば戻る」「毎日続いてる」…むくみにも“種類”があります。一過性のむくみは、疲労や姿勢の問題によるものが多く、セルフケアで十分対処可能。でも、長期間続く慢性的なむくみには、体の深い部分での変化が隠れていることもあります。まずは“どんなむくみか”を見極める目を養うことが大切です。

- 2-1-3 医療が関わる“浮腫”との境界線

「朝からむくんでいる」「顔や手まで腫れている」…これらは、体の内側の機能が関係する“病的なむくみ”の可能性もあります。腎臓・心臓・肝臓の不調が背景にあることも少なくありません。だからこそ、「自分でケアしていいものか?」「病院に相談すべきか?」を判断する視点が、とても重要になります。

3.最新トレンドと科学的エビデンス:“未来のむくみケア”を知る

3-1 テクノロジー×セルフケアの進化

- 3-1-1 AI搭載の自動マッサージャーとは?

「自分でマッサージするのは面倒」「力加減がわからない」——そんな声に応えるように登場したのが、AI搭載の自動マッサージャー。筋肉の硬さや温度をセンサーで検知し、その人の状態にあわせて強さやリズムを調整してくれます。AI搭載の自動マッサージャーは、利用者の状態に合わせて圧力やリズムを自動調整するため、継続的な使用をサポートします。 - 3-1-2 圧調整付きソックスの仕組みと選び方

「履いてるだけで本当に効いてるの?」と感じたことはありませんか?最近の着圧ソックスは、部位ごとの圧力を段階的に調整する設計が主流に。足首→ふくらはぎ→膝と段階的に圧をかけることで、静脈血やリンパの流れを効率よくサポートします。「脱ぎ履きしやすさ」や「ズレにくさ」なども選ぶときの大切な視点です。 - 3-1-3 ウェアラブル水分モニターの可能性

「今日は水分足りてる?むくんでない?」が一目でわかる——そんな時代が来ています。最近は、皮膚の水分量や体重変動から“むくみ傾向”をチェックできるウェアラブル機器も登場。アプリと連携して、日常の変化をグラフで見える化してくれるので、「昨日よりスッキリしてるかも!」という感覚を、データでも確認できるようになります。

3-2 医療現場の最新対応と家庭用の違い

- 3-2-1 病院と家庭用デバイスの主な機能差

医療現場では、圧力・周波数・治療時間などが精密に管理された医療用マシンが使われます。一方、家庭用は“安全性・手軽さ・価格”が優先される設計が多いため、効果の出方やスピード感には差が出ることも。ただ、毎日使えるという意味では“家庭用にしかない価値”も大きいのです。 - 3-2-2 理学療法士が重視する“フィードバック機能”

私たちリハビリの専門職が大切にしているのは「やった効果を本人が実感できること」。最近では、マッサージや着圧の履歴を自動記録するアプリや、使用前後の脚のサイズ変化を記録できるグッズも登場しています。「数字でわかる変化」は、続けるための強力なモチベーションになります。 - 3-2-3 医療用着圧と市販着圧の違いと見分け方

一見同じに見える着圧ソックスですが、医療用と市販品では“圧力の設計”が全く違います。医療用は静脈疾患の管理を目的としており、医師の処方に基づく規格で作られています。市販品は“軽度のむくみケア”を目的に、履きやすさやデザイン性も重視。選ぶときは「目的と履き心地のバランス」を見ることが大切です。

4.実践ガイド:おすすめセルフケアアイテムと活用方法

4-1 着圧ソックスの正しい使い方

- 4-1-1 医療用と一般用の違い

「着圧ソックス、たくさんありすぎて分からない…」という声、よく聞きます。実は“医療用”と“市販用”では、目的や作りが全然違うんです。医療用は静脈還流をしっかりサポートする構造になっており、脚の部位によって圧力が段階的に変化します。一方で市販品は“快適性やデザイン性”重視。日常使いには市販品で十分な場合もありますが、慢性的なむくみがある方は、医療用を選ぶことでより確かな効果が期待できます。 - 4-1-2 使用タイミングと時間の目安

「いつ履けばいいの?」と迷ったら、“むくみが出る前”がおすすめです。たとえば、朝の通勤前に履いて日中の重力によるむくみを予防したり、長時間の座り仕事や立ち仕事の前に使うのが理想的。使用時間の目安は1日6~8時間。就寝時に使用する場合は、専用の“夜用設計”ソックスを選びましょう。

4-1-3 むくみの種類別おすすめ製品

・軽度の夕方むくみ:快適フィットの段階圧タイプ

・妊娠中や立ち仕事の方には、産前産後用のクラス1相当の着圧ソックスがおすすめ(※ご使用前に医師への相談を推奨)

4-2 フットマッサージャー活用法

- 4-2-1 血流改善と筋ポンプの関係

ふくらはぎは“第二の心臓”とも呼ばれる重要なポンプ機能を担っています。マッサージャーでその筋肉を刺激することで、血液やリンパ液の流れが促進され、むくみ軽減につながります。「なんとなく気持ちいい」だけでなく、“循環を助ける”という明確な目的があることを意識するだけでも、使用効果は変わってきます。 - 4-2-2 使用上の注意点と選び方

フットマッサージャーには“ローラー型”“エア圧型”“温熱付き”などさまざまなタイプがあります。選ぶポイントは「痛すぎない」「操作が簡単」「タイマー付き」の3つ。特に高齢者やむくみが強い方は、刺激が強すぎると逆効果になることもあるため注意が必要です。 - 4-2-3 理学療法士がすすめる製品紹介

- ・初心者向け・やさしい刺激:エアバッグ式自動マッサージャー

・高出力モード搭載のプロ仕様タイプ(※医療機器ではありません)

4-3 電動ポンプや弾性ストッキングの応用

- 4-3-1 高齢者や慢性浮腫患者への適応

「病院で使ってたやつ、自宅でも使えないかな?」と思った方におすすめなのが電動ポンプタイプ。空気圧で足を加圧・除圧する機能により、重度の浮腫にも対応できます。特に高齢者や慢性疾患を持つ方には、理学療法士の指導のもと安全に使用することで“QOL(生活の質)”向上にもつながります。 - 4-3-2 専門家による使い方指導の必要性

弾性ストッキングや電動ポンプは、間違った使い方をすると逆に血流を妨げてしまうこともあります。だからこそ、「最初は専門職に確認してから」が鉄則。WellTakaでは、実際の現場でも“使用前後の状態変化”を確認しながら指導を行っています。 - 4-3-3 使いすぎによるリスクと対処法

「効きそうだから長く使おう」は要注意。圧が強すぎたり、長時間使いすぎると、かえって血行障害を起こすリスクもあります。使用時間や圧の設定は必ず製品の取扱説明書を守り、違和感があればすぐに中止しましょう。安全に、そして効果的に続けるためには“適度”がキーワードです。

5.注意点と失敗しないセルフケアのコツ

5-1 使用前に確認すべきこと

- 5-1-1 医師・PTと相談すべきケースとは?

「誰でも使ってOK」だと思われがちなケアグッズですが、実は注意が必要なケースもあります。たとえば心不全、腎疾患、下肢のしびれがある方などは、自己判断での使用がリスクになることも。心配な方は、一度かかりつけ医や理学療法士に相談してから使い始めるのが安心です。 - 5-1-2 使用に適さない体調・病歴の例

「今日はなんだか体がだるい」「いつもより足が冷たい気がする」——そんなときは、無理にケアを行わない判断も大切です。特に、低血圧や末梢循環障害がある方、糖尿病による感覚異常がある方などは、使用前に注意が必要です。体調がすぐれない日は、休むことも立派なケアです。 - 5-1-3 自己判断のリスクとトラブル例

「マッサージ器で逆に痛くなった」「締めすぎてかえってむくんだ」…そんな失敗例も少なくありません。自己判断での使いすぎや、使用方法の誤解がトラブルにつながることもあるため、商品に付属のガイドや専門家のアドバイスを参考に、安全な使い方を心がけましょう。

5-2 効果が出ない原因と改善ポイント

- 5-2-1 着圧や圧力レベルのミスマッチ

「効果を感じない…」という場合、着圧レベルが自分に合っていない可能性があります。弱すぎても強すぎても、血流やリンパの循環に悪影響が出ることもあるため、サイズや用途別に正しい選び方を確認することが重要です。 - 5-2-2 装着時間や頻度が適切でない場合

「たまに使うだけ」では、むくみ改善の効果は出にくいもの。逆に長時間使いすぎるのも逆効果です。推奨される装着時間(例:1〜2時間/日)を守り、“無理せず続けられる”頻度での使用を意識しましょう。 - 5-2-3 習慣化のための心理的工夫(行動科学的視点)

「わかってるけど続かない」——そんなときに役立つのが、行動科学の知見です。たとえば“寝る前にベッド横に置く”“使用後にチェックリストで達成感を得る”など、小さな習慣と結びつけることで継続率が格段に上がります。WellTakaでは、患者さんと一緒に“行動トリガー”を作る工夫を取り入れています。

6.まとめと次のアクション:健康と快適を取り戻すために

6-1 記事のまとめと要点整理

- 6-1-1 セルフケアの選び方と注意点

むくみに悩む人が多い中、正しい知識と適切なアイテムを持つことが“ラクになる第一歩”です。この記事では、着圧ソックス・フットマッサージャー・電動ポンプといったアイテムの特徴や注意点をわかりやすく紹介しました。大切なのは「無理なく・安全に・自分に合ったものを選ぶ」ことです。 - 6-1-2 医療的視点を活かしたグッズ活用法

理学療法士としての視点から、医療の現場で使われる考え方やフィードバック機能を取り入れた使い方をご提案しました。市販グッズでも“医療的な考え方”を意識することで、より効果的かつ安心して使うことができます。

6-2 次にとるべき具体的な行動とは?

- 6-2-1 まずは「着圧ソックス」から試してみよう

「初めてのむくみ対策、何から始めればいいかわからない…」そんな方には、まずは毎日の生活に取り入れやすい「着圧ソックス」がおすすめ。医療用に近い設計のものを選ぶと安心です。 - 6-2-2 医師や専門職への相談も検討

「なんとなく不調が続く」「片足だけむくむ」など、気になる症状がある方は、自己判断せずに医療機関への相談も大切です。セルフケアと医療は“対立するもの”ではなく、“連携するもの”として考えましょう。

- 6-3-1 今すぐ使えるおすすめグッズ一覧はこちら

- 6-3-2 関連記事:「“むくみ”は血管と腎臓のSOS?隠れ循環障害の見抜き方」もあわせて読む

→【内部リンク】

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49310d3e.e3df72cc.49310d40.2429b728/?me_id=1339566&item_id=10002207&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-konekuto%2Fcabinet%2Fcompass1712126109.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49311a84.5b813e3d.49311a85.558d8e75/?me_id=1434279&item_id=10044180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzakka-arc%2Fcabinet%2Fbulk_346%2F1000000070343_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/493125e4.9f976549.493125e5.79b5b89c/?me_id=1222766&item_id=10002180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsupersox%2Fcabinet%2F06677898%2F06677924%2Fx278029j%2Fx278029j.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49312cdc.b71ab649.49312cdd.8e04a8de/?me_id=1398529&item_id=10005142&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwinds-million%2Fcabinet%2F2%2Fbb38-00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47b74c9c.61c614f0.47b74c9d.1b9d90c8/?me_id=1243088&item_id=10678783&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fa-price%2Fcabinet%2Fmailmaga%2F08814302%2Fimgrc0092789913.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/493138fa.031111ac.493138fb.b49671d0/?me_id=1211746&item_id=10001750&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatex-net%2Fcabinet%2F09600973%2Fhp361%2F2404_ax-hp361_mv2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント