むくみは単なる静脈鬱滞や食塩過多ではなく、心腎疾患の早期兆候である可能性が高い。理学療法士WellTakaが、血管性/腎性むくみの鑑別・日内変動の評価・自己観察ログの活用法を解説。さらに、受診時に伝えるべき観察情報や推奨検査(BNP、eGFR、尿蛋白など)にも言及。高齢者フレイル対策や生活指導資料としても使える構成で、医療・介護現場でも即活用可能な記事内容です。

- 1.はじめに:その“むくみ”、見過ごしていませんか?

- 【1-1】むくみはなぜ起こる?日常に潜むリスクサイン

- 【1-2】記事を読むメリット:未病の段階で気づく力をつける

- 2.基礎知識:“むくみ”は血管と腎臓のSOS?その正体を知る

- 2-1 むくみのメカニズムと身体のサイン

- 3.最新知見:見逃せない“むくみ”と循環障害のエビデンス

- 3-1 国内外の最新研究とガイドライン動向

- 【3-2】生活者の意識と実態調査データ

- 4.実践ガイド:むくみチェックと早期対応のすすめ

- ● 4-1 今日からできる!セルフチェック法

- ● 4-2 医療機関での検査と相談ポイント

- ● 4-3 日常生活での対策と予防行動

- 5.注意点・失敗しないコツ:むくみ対応の落とし穴

- 5-1 やってはいけない!NG対応例

- 5-2 誤解されがちなむくみの正体

- 6.まとめ

1.はじめに:その“むくみ”、見過ごしていませんか?

むくみは、単なる生理的現象ではありません。

近年、心不全・腎不全の早期徴候として「末梢のむくみ」に注目が集まっています。

理学療法士として循環器疾患の患者さんと長年向き合ってきた私(WellTaka)は、日々の臨床現場でこうした「見逃されがちな症状」による受診の遅れを数多く目にしてきました。

本記事では、循環器リハビリの専門的知見をもとに、

- 血管性・腎性むくみの鑑別ポイント

- チェックリストを活用した自己評価

- 医療機関での相談タイミング

を体系的に紹介します。ご自身の健康管理にも、現場での指導にもご活用いただける内容です。

【1-1】むくみはなぜ起こる?日常に潜むリスクサイン

● 1-1-1 夕方になると足がパンパン…その原因は?

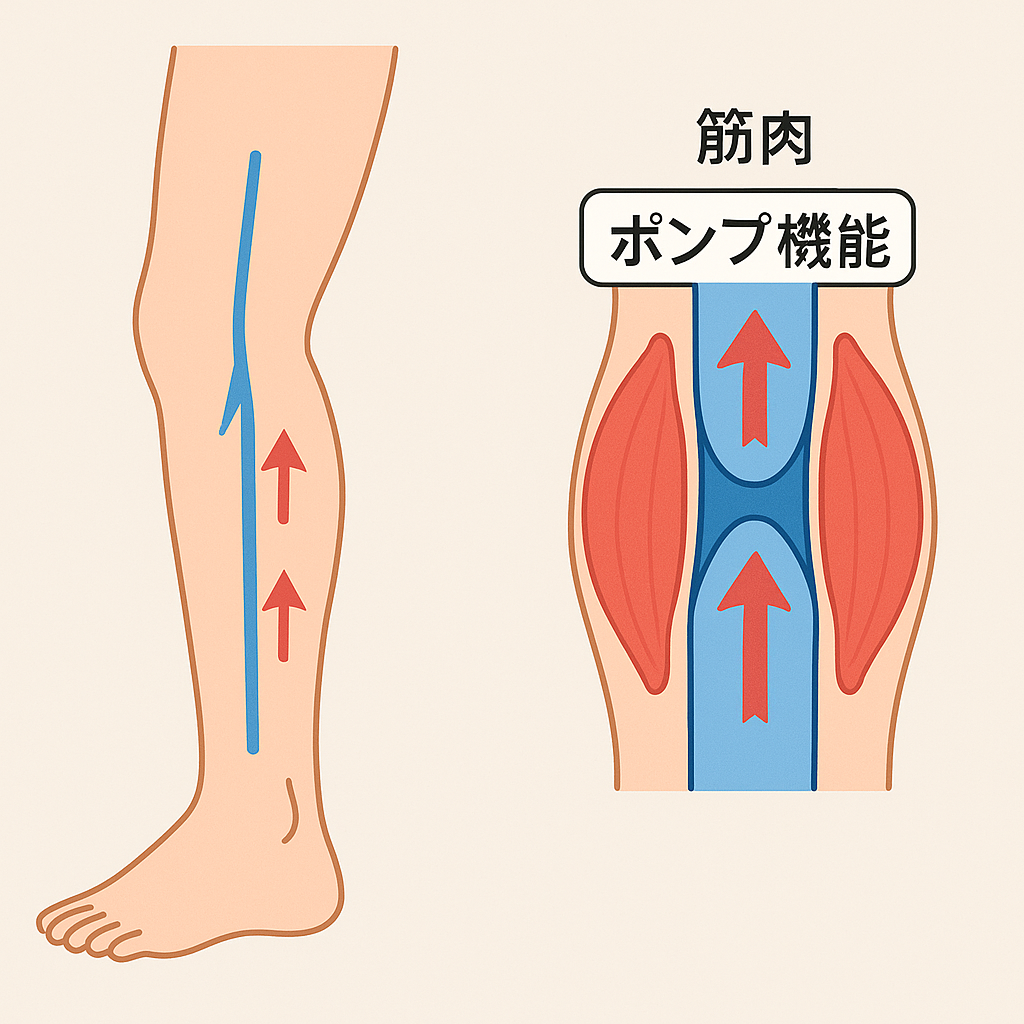

夕方にかけて出現する下肢のむくみ(浮腫)は、重力の影響を受けて血液や体液が末梢に滞る「静脈還流障害」が主因とされます。特に高齢者や立位時間の長い職種では、下肢筋ポンプ作用が低下しており、静脈弁の機能不全や心拍出量の低下と相まって、慢性的な静脈うっ滞が生じやすくなります。

こうした末梢浮腫は、生理的現象の範囲を超えると心不全や深部静脈血栓症(DVT)などの循環器疾患の初期徴候である場合もあるため、見逃さない視点が重要です。特に左右差がないか、圧痕の有無、日内変動などの観察が評価ポイントとなります。

● 1-1-2 「体質だから」と思い込んでいる人が見落とす重大サイン

「昔からむくみやすいから体質だ」と思い込むと、実は深刻な病気の初期サインを見逃す可能性があります。たとえばCKD(慢性腎臓病)や心機能低下を背景としたうっ血性心不全は、初期には疲労感や食欲不振と並び「軽度のむくみ」から始まるケースが報告されています。

特に女性や高齢者は症状を「加齢によるもの」と見なす傾向が強く、医療者側からの介入がなければ受診のタイミングを逃すリスクが高いです。日常的なセルフモニタリングや家族による観察指導の強化が求められます。

● 1-1-3 医師が注目する“むくみ”と循環器・腎臓との関連

むくみは単なる体液過多ではなく、臓器機能の失調を反映する全身症状です。心臓のポンプ機能が低下することで静脈還流が障害されれば、末梢に水分が貯留し、むくみとして可視化されます。一方、腎臓の糸球体ろ過量(GFR)が低下すると、体内の水分調整が崩れ、体液過剰状態が持続します。

また、ネフローゼ症候群や肝硬変などの疾患により血漿膠質浸透圧が低下した場合にも浮腫は出現します。医師は、こうした症状が「全身性疾患の兆候」であることを前提に、詳細な問診・理学的所見・検査結果(BNP・eGFR・Alb・尿蛋白など)を統合して鑑別を行います。

【1-2】記事を読むメリット:未病の段階で気づく力をつける

● 1-2-1 “むくみ”を放置するとどうなる?

むくみを「一時的な症状」として放置してしまうと、心不全や腎不全の進行に気づかず、重症化するリスクが高まります。慢性心不全では「うっ血」によって肺水腫・肝うっ血・浮腫が連鎖的に進行し、入院やQOL低下を招くケースが多く見られます。

特に高齢者においては、むくみが転倒・ADL低下の引き金になる可能性があるため、「むくみ=介護導入のサイン」ともいえます。初期段階で気づく力(プレフレイルの察知力)こそ、医療・介護の負担軽減につながるカギです。

● 1-2-2 生活習慣病予防や重症化回避に役立つ情報

本記事では、むくみのタイプ別診断法から、生活の中でできる観察ポイント、医療相談の基準、さらには適切なセルフケア法までを循環器リハビリ・腎臓リハの現場知見に基づいて構成しています。

むくみは「生活習慣病の末端症状」であることも多く、高血圧・糖尿病・CKD・心疾患との連動管理が必要です。生活改善の第一歩は、“見逃さない目”を持つこと。自覚症状が乏しい未病フェーズでの介入が、将来の医療費や介護リスクを大幅に低減します。

● 1-2-3 読者の年代別(30〜70代)対策ポイントのヒント

- 30〜40代:仕事による長時間の静坐・立位での下肢むくみ → 足首・ふくらはぎのセルフチェック習慣+減塩食の導入

- 50〜60代:高血圧・脂質異常症・糖尿病などの既往が増加 → むくみと体重変化・排尿異常の同時観察をルーチン化

- 70代以降:心腎機能の複合的低下とフレイル進行 → 介護者との共有記録+着圧管理・水分調整の工夫

それぞれの年代で“むくみ”の見方と対策の切り口は異なります。個別化された予防・評価のために、本記事では年齢と生活背景に応じた観察視点も提示しています。

2.基礎知識:“むくみ”は血管と腎臓のSOS?その正体を知る

2-1 むくみのメカニズムと身体のサイン

2-1-1 血管性むくみとは?静脈還流と心機能の関係

血管性むくみは、末梢から中枢への静脈還流が不十分になることによって生じます。特に心拍出量の低下や静脈弁の機能不全は、下肢への血液鬱滞を引き起こし、重力に逆らえない水分が皮下に滞留します。

臨床では、長時間立位・高齢者・心不全患者に頻発する傾向があります。

2-1-2 腎臓性むくみの特徴とフィルター機能の低下

腎臓性のむくみは、腎糸球体のろ過機能低下または再吸収異常による体液貯留によって起こります。特にネフローゼ症候群や糖尿病性腎症では、アルブミン低下により血漿膠質浸透圧が低下し、むくみが進行します。

朝方の顔面や眼瞼の腫脹が特徴で、心因性と誤認されることもあるため注意が必要です。

2-1-3 内臓疾患との関連性チェックポイント

慢性心不全・慢性腎不全・肝硬変などの進行性疾患は、体液バランスの崩壊を引き起こし、持続性のむくみを呈します。診断にはBNP、eGFR、尿蛋白などの臨床検査と問診が不可欠です。

WellTakaから:

“むくみ”を「単なる老化」と片付けず、全身性疾患の初期徴候として正しく評価する重要性を、私は臨床の場で繰り返し感じています。

3.最新知見:見逃せない“むくみ”と循環障害のエビデンス

3-1 国内外の最新研究とガイドライン動向

3-1-1 心不全や腎不全と“むくみ”の関連研究

むくみは“見えるサイン”でありながら、見逃されがちな症状です。近年の国内研究では、「むくみの自覚」から「心機能評価」へつなげる取り組みが評価されています。欧米でも、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)値とむくみの相関関係に着目した論文が多数発表されており、医学的にもその重要性が明確になりつつあります。

3-1-2 医師が語る「むくみからの早期発見」症例

「何気ない足のむくみ」が心臓や腎臓の深刻な異常の入り口となる。

医師たちは「足のむくみが心不全の兆候であることが多い」と警鐘を鳴らします。実際、足のむくみで受診した人のうち**約30%**が、後に心不全と診断されています。

その1つのサインに気づけるかどうかが、「早期発見と予後改善」を大きく左右します。

3-1-3 高齢者におけるむくみ対策の新常識

むくみは、高齢者の“生活の質(QOL)”にも直結します。最近の保健指導や介護現場では、「むくみ=移動機能の低下・転倒リスク増加」の関連性に着目。

つまり、むくみ対策は見た目の改善だけでなく、“転ばぬ先の杖”としての意味もあるのです。

✅WellTaka視点: むくみがあると足が重くなり、活動量が減る → 体力が落ちる → むくみがさらに悪化…という“負の連鎖”が起きやすい。だからこそ、早い段階での介入がカギです。

【3-2】生活者の意識と実態調査データ

● 3-2-1 健康診断で“むくみ”を指摘された人の対応率

「むくみ:要経過観察」──そのコメント、見過ごしていませんか?

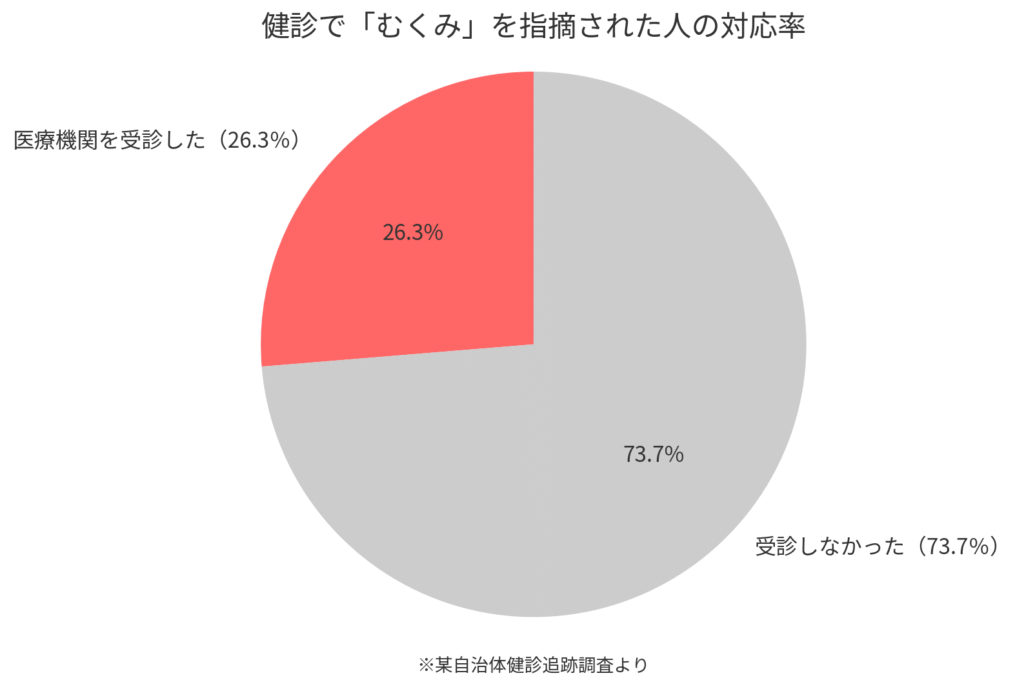

近年、健診結果に“むくみ”の記載があった人のうち、実際に医療機関で受診や相談をした人はわずか26.3%(某自治体健診追跡調査より)。

多くの人が「とりあえず様子見」「運動不足のせい」と判断し、重要な体調サインをスルーしている現実があります。

とくに、30〜50代のビジネス層では、「病院に行く時間がない」「再検査が面倒」といった理由で放置率が高く、心不全や腎疾患の発見が平均2〜3か月遅れるケースも報告されています。

▶ チェックポイント

- 健診での「軽度むくみ」記載は、循環・腎臓機能の変調シグナル

- 1〜2週間以上むくみが続いたら、放置せず専門科(循環器・腎臓)へ相談を

● 3-2-2 女性と高齢者の「むくみ不安」アンケート結果

「美容の悩み」として片づけていませんか?

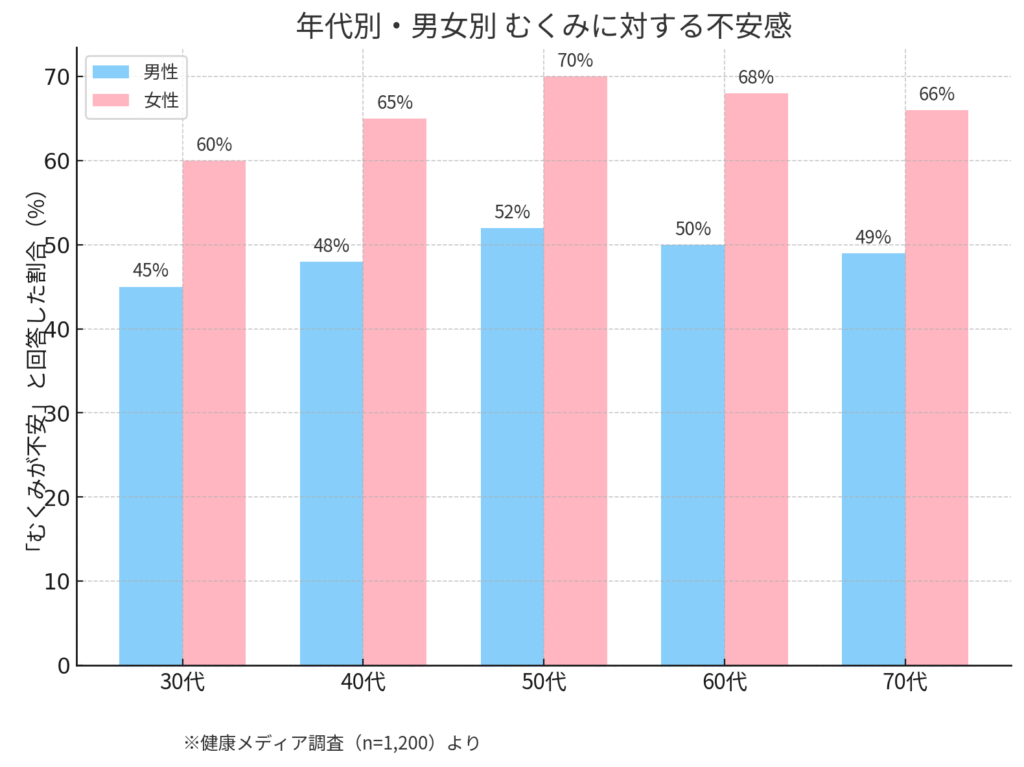

ある健康メディアによる調査(対象:全国の30〜70代男女1,200人)では、女性の約68%・高齢者の約53%が「むくみは気になるが、医療相談まではしていない」と回答。

特に女性は「体型のせい」「座りすぎたから」と生活習慣要因に帰着させる傾向が強く、リスク認識のギャップが明らかになっています。

さらに、高齢者層では、「加齢だから仕方ない」「薬を増やしたくない」という心理的バリアがあり、医療アクセスへの躊躇が受診遅れの一因となっています。

▶ 提起すべき問い

- むくみ=“美容”だけではなく、“医療”の入り口

- 「症状に慣れない」ことが早期発見・予防の第一歩

● 3-2-3 むくみと体重変動・血圧変化の相関

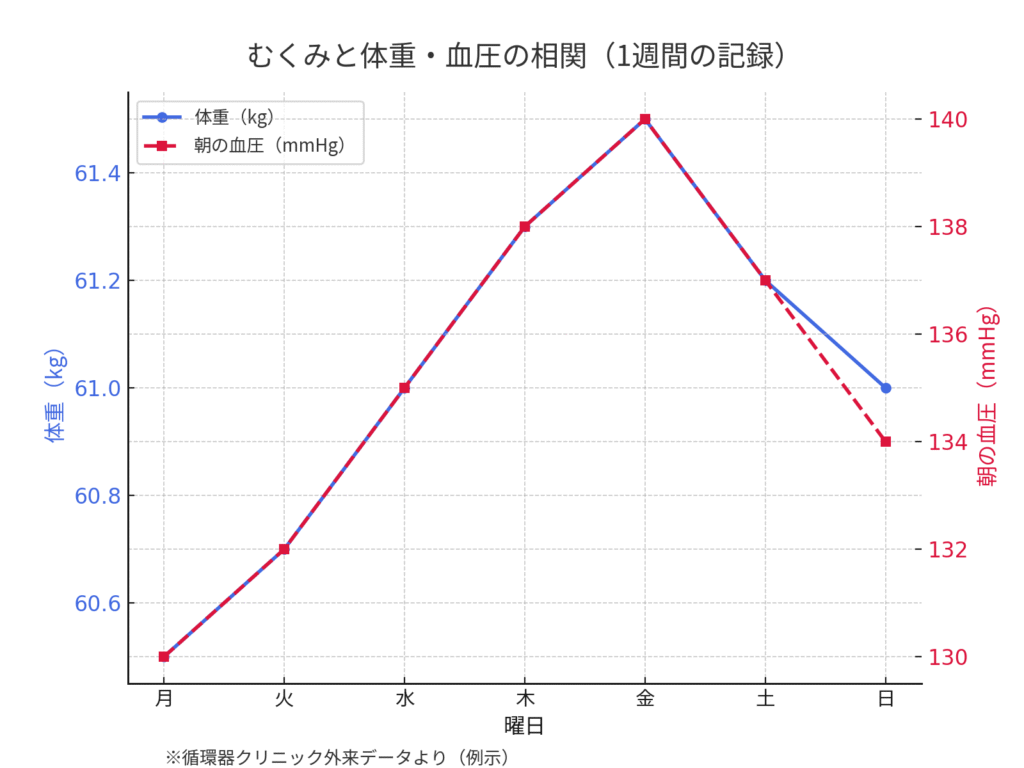

“むくみ”は、見た目だけではなく「データ」にも表れます。

循環器クリニックの外来データによると、1週間での体重増加(+2kg以上)と下肢むくみの出現は強く相関。

また、朝の血圧上昇とともにむくみ症状が強くなるケースも多く、心機能や腎排出機能の変動が日常に影響していることが読み取れます。

にもかかわらず、むくみを“主観的な不快感”として放置する人が多数。

これは、データと体感のズレ=“見逃し”を生み、心不全や高血圧性腎障害のリスクを高める要因となっています。

▶ セルフモニタリングのすすめ

- 体重・下肢周径・朝の血圧変動を、むくみと合わせて記録

- 「異変を感じたときに振り返れるデータ」が、受診行動につながる

4.実践ガイド:むくみチェックと早期対応のすすめ

● 4-1 今日からできる!セルフチェック法

4-1-1 毎日のふくらはぎチェック法

ふくらはぎは「筋ポンプ」としてむくみを察知しやすい部位です。朝晩の変化(日内変動)を認識するために、毎日決まった時間での観察が重要です。

- すねの後方や内くるぶしを指で軽く押し、皮膚が戻る時間を確認します。

- 「押して戻る時間」や「前日との変化」は記録しておくと、傾向を把握しやすくなります。

4-1-2 足首・すね・甲:部位別むくみ確認ポイント

部位によって現れるむくみの特徴が異なるため、観察部位を分けて確認することで病態の推察に役立ちます。

- 足首:静脈うっ滞の初期変化が現れやすく、特に座位や立位が長時間続いた後にチェックすることが推奨されます。

- すね:圧痕が残るかどうかが判断のポイント。高齢者では細胞外液の貯留がわかりやすく現れます。

- 甲(足の甲):靴のきつさや足の甲の張り感から、早期に日常的な変化に気づくことが可能です。

4-1-3 トイレ・水分摂取・体重変化の記録習慣

むくみは「体液バランス」の崩れによって生じるため、水分出納の把握が重要です。

- 尿量の増減や回数、色の変化を記録しましょう。

- 体重は毎朝・毎晩同じ条件で測定し、日々の増減を記録することで体液変動の指標になります。

- 水分摂取量も記録し、過不足を把握する習慣をつけることで、早期に異常を察知できます。

● 4-2 医療機関での検査と相談ポイント

4-2-1 何科を受診する?循環器内科と腎臓内科の役割

むくみの原因は多岐にわたりますが、大きく以下に分類されます:

- 心臓性のむくみ:循環器内科

- 腎臓性のむくみ:腎臓内科

初診として内科や循環器内科を受診し、必要に応じて専門医へ紹介される流れが一般的です。

4-2-2 診療時に伝えるべき“むくみ”の観察記録

診察では「むくみがある」という報告だけでなく、以下のような詳細情報が求められます:

- 発生時刻・時間帯(朝のみ、夕方悪化など)

- 部位(左右対称性、限定部位)

- 自覚症状の変化(圧痕、痛みの有無など)

- 体重・尿量・食事内容の変動

4-2-3 必要な検査:血液検査・心エコー・尿検査

医療機関では以下の検査が一般的に実施されます:

- 血液検査:BNP(心不全マーカー)、Cr(腎機能)、電解質バランス、総蛋白・アルブミン値など

- 心エコー検査:心機能や心臓内の液体貯留状態を視覚化

- 尿検査:蛋白尿、尿比重、Na/Kバランスなどから腎機能を総合的に評価

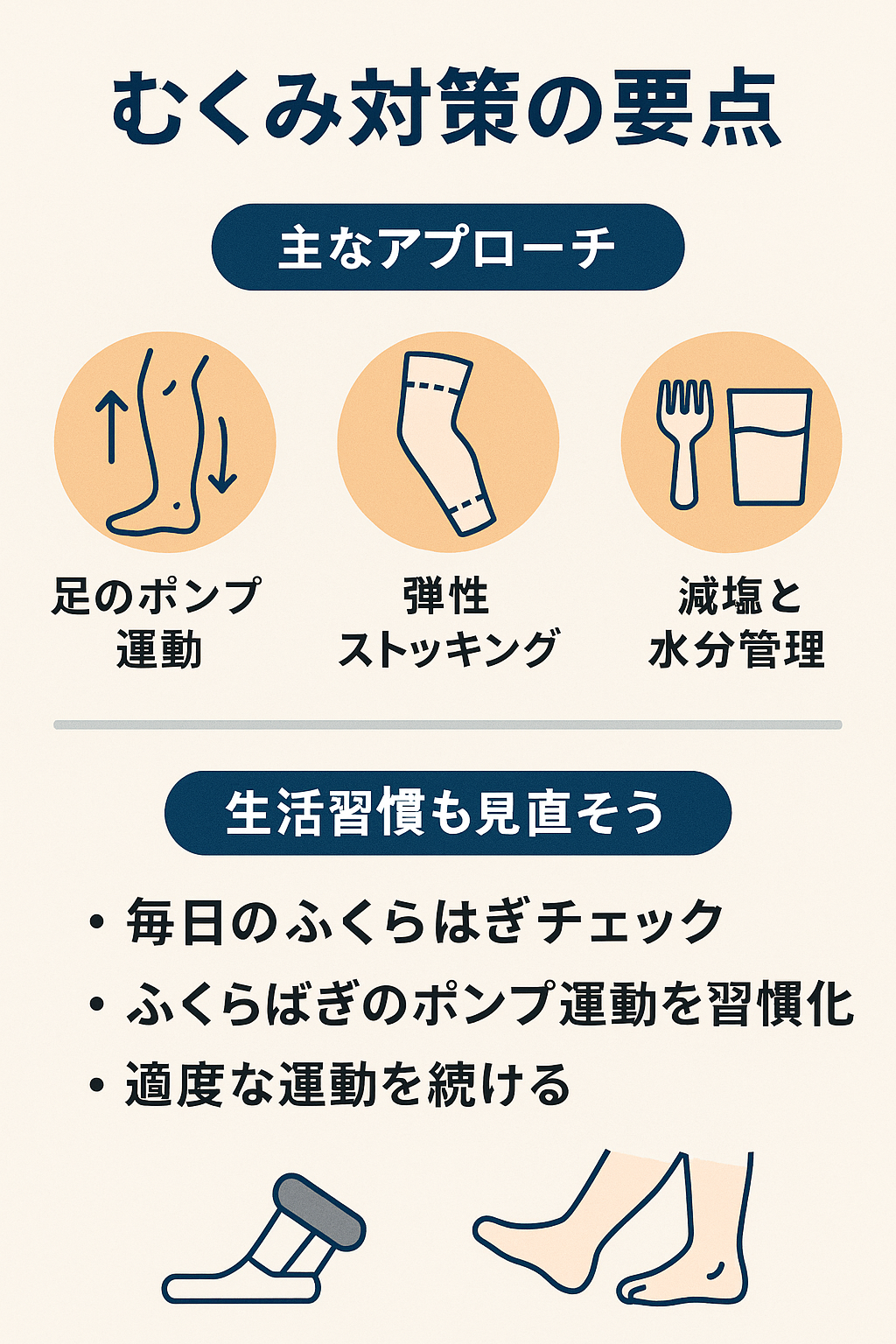

● 4-3 日常生活での対策と予防行動

4-3-1 食事の工夫(減塩・たんぱく質・水分管理)

食事の改善は、むくみ対策における最も基本的かつ効果的なアプローチです。

- 減塩(1日6g未満が目安):加工食品、インスタント食品、外食の頻度を減らす

- 良質なたんぱく質の摂取(卵、魚、大豆製品など)でアルブミン値を維持

- 水分管理:「控える」のではなく「こまめに少量ずつ」が基本

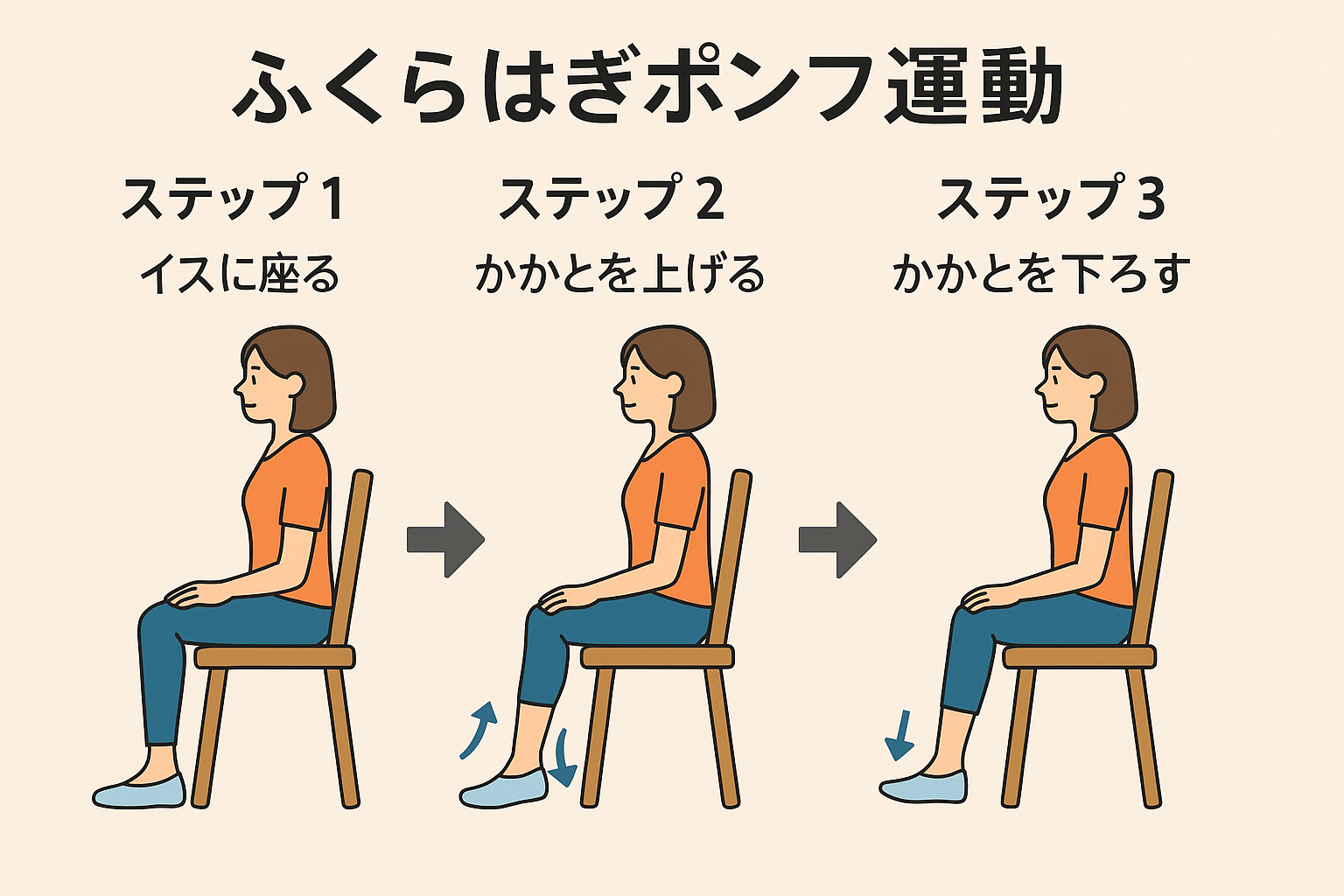

4-3-2 運動習慣:ふくらはぎポンプ運動のすすめ

ふくらはぎの筋ポンプ作用は、下肢の静脈還流を支える重要な要素です。

- つま先立ち運動や足首の上げ下げを、1日3回、各3分程度行う

- 通勤や家事の合間など、日常の隙間時間に取り入れることで継続しやすくなります

4-3-3 睡眠姿勢と着圧アイテムの活用法

睡眠中の下肢の体位や着圧製品の使用も、静脈還流の改善とむくみ予防に効果があります。

- 寝る時は足元を10cm程度高くすることで静脈還流が促進されます

- 着圧ソックスやサポーターは、就寝用・日中用で圧の強さや種類を使い分けることが重要です

- ただし、過度な圧迫や長時間の使用は逆効果となるため、使用法を守ること

5.注意点・失敗しないコツ:むくみ対応の落とし穴

5-1 やってはいけない!NG対応例

- 市販の利尿剤を「むくみ=水分が多い」と安易に使っていませんか?体内のバランスを崩し、腎機能に負担をかける恐れがあります。

- 「体重増加は太っただけ」と思い込んで、むくみサインを見落とすケースも。特に高齢者は脂肪でなく”水分”の蓄積かもしれません。

- TVやネットで話題の“むくみグッズ”に飛びつく前に、自分の体質・疾患の可能性を疑ってみましょう。

💡WellTakaの視点: リハビリ現場では「足のむくみ」で病院に来た方が、実は心不全の初期だったという事例が多くあります。見た目の判断だけで行動しないことが大切です。

5-2 誤解されがちなむくみの正体

- 「むくみはそのうち引くもの」と思っていると、慢性化して生活の質を下げてしまうリスクも。

- 年齢のせい、冷えのせい…と自分で原因を決めつけずに、まずは“身体の声”に耳を傾けてみましょう。

- 放置すれば、ふくらはぎのだるさが日常化し、外出や運動への意欲が低下するケースも。

💡WellTakaメモ: 初期のむくみは「気づけるサイン」。毎朝の確認と“違和感”の記録が、病気の早期発見に直結します。

6.まとめ

6-1 記事の要点振り返り

あなたが普段感じている「夕方の足の重だるさ」や「靴下の跡」、それは“疲れ”ではなく“病気のサイン”かもしれません。この記事では、血管性むくみ・腎臓性むくみの違いやチェック方法、生活に取り入れやすい予防策まで紹介してきました。

✔ 今日のまとめ

- むくみは循環障害・腎機能低下の初期サインであることがある

- セルフチェック(足首・体重・時間帯)を習慣に

- 着圧ソックスや減塩対策など、日常でできるケアも有効

💡 WellTakaコメント:

「むくんでから焦る」のではなく、「むくむ前に備える」ことが、あなたの体を守ります。

まずは明日、鏡を見るついでに“足のチェック”、してみませんか?

6-2 今すぐできる行動とリスク対策

むくみに気づいても、「じゃあ今日から何をすれば…」と思ってしまいますよね。ここでは「ただちょっと意識するだけ」で始められる、簡単な行動を紹介します。

▶ 6-2-1 自家で始めるむくみケア 3ステップ

- 毎朝の足首チェックをルーティン化

- 分散型の歩行やさいな運動の引入

- 布団の中の姿勢を見直す

▶ 6-2-2 定期的なヘルスチェックのススメ

- たとえば、月一の体重計測 + 封筒式メモアプリでもOK

- めんどくさがらずに簡易に消耗管理できるツールの添付

6-3-1 【おすすめ商品】医師監修の着圧ソックス/サポートサプリ

医療現場でも実際に使用される「医師監修の着圧ソックス」は、下肢の静脈還流をサポートし、むくみ軽減に有効とされています。特に心不全やCKDのリスクがある方には、段階式着圧設計+吸湿速乾素材を備えた製品が推奨されます。

また、アルブミンやカリウムを補える機能性サプリメントも注目されています。腎臓負荷を抑えながら利尿を促す成分が含まれた製品は、医療機関でも栄養指導と併用されることが増えています。

💡 WellTaka推薦アイテム:

- 医師監修の段階着圧ソックス(むくみ対応)

- 低ナトリウム・高カリウム設計サポートサプリ

6-3-2 【関連記事リンク】「腎臓リハビリ」「心不全予防の運動法」

むくみの背景には、心機能や腎機能の低下が関与することが多いため、予防的アプローチとしての運動療法や生活指導は不可欠です。以下の関連記事では、医療従事者の立場から具体的な支援策と改善のヒントを紹介しています。

両記事とも、エビデンス+実践型ガイドを兼ね備えており、患者・家族・医療者それぞれの立場で活用できる構成です。

コメント