忙しくても健康習慣を続けたいあなたへ。“ながら運動”でテレビを見ながら手軽にできるエクササイズ器具5選を理学療法士が厳選紹介!運動不足の解消と生活習慣病予防におすすめ。

- 1.はじめに:忙しいあなたでもできる“ながら運動”習慣のすすめ

- 1-1 健康のために「動きたいけど時間がない」人へ

- 1-2 記事の目的と読者へのメリット

- 2.基礎知識:ながら運動とは?誰でも始められる“ながら健康法”の基本

- 2-1 ながら運動の定義と目的

- 2-2 期待される健康効果

- 3.最新トレンド:ながら運動グッズの人気と注目アイテム

- 3-1 市場動向とユーザー傾向

- 3-2 注目の運動グッズ・選び方のポイント

- 4.実践ガイド:テレビを見ながらできるおすすめエクササイズ器具5選

- 4-1 フットペダル式バイク

- 4-2 ミニトランポリン

- 4-3 バランスディスク

- 4-4 ダイエットスリッパ

- 5.注意点と失敗しないコツ:ながら運動を安全に継続するために

- 5-1 よくある失敗パターン

- 5-2 安全かつ効果的に行うコツ

- 6.まとめ:ながら運動で「続けられる健康習慣」を手に入れよう

- 6-1 記事のポイントまとめ

1.はじめに:忙しいあなたでもできる“ながら運動”習慣のすすめ

1-1 健康のために「動きたいけど時間がない」人へ

1-1-1 忙しい現代人にこそ“ながら運動”がぴったりな理由

健康のためには“運動習慣”が欠かせないことは、誰もが知っています。しかし「続けられる運動」を選ぶことが、実は最も大切なポイントです。だからこそ、自宅でできる“ながら運動”が注目されています。

1-1-2 テレビ視聴時間を“健康習慣”に変えるという発想

テレビを見ながらの軽いエクササイズは、日常の「ながら時間」を健康維持に変える“実践的な一歩”。特にフレイル予防や生活習慣病リスクの低減に向けて、理学療法の現場でも取り入れられているアプローチのひとつです。

1-2 記事の目的と読者へのメリット

1-2-1 「ながら運動×グッズ紹介」の構成でわかりやすく解説

本記事のポイント

循環器・内部障害リハの専門家(理学療法士)が、

- 安全に使えて

- テレビを見ながらできる

- 継続しやすい

家庭用の“ながら運動”グッズを厳選して紹介します。

運動が苦手でも始めやすいものを、わかりやすくご紹介します。

1-2-2 理学療法士目線の“安全に使えるコツ”で安心して導入できる

ただ紹介するだけでなく、体への負担を避け、効果的に使うための「理学療法士のアドバイス」も添えています。購入前の判断材料として、ぜひご活用ください。

2.基礎知識:ながら運動とは?誰でも始められる“ながら健康法”の基本

2-1 ながら運動の定義と目的

2-1-1 ながら運動とは何か?〜テレビを見ながらでもOK〜

“ながら運動”とは?

特別な時間や場所を必要とせず、日常の動作に運動を組み込む方法です。

例えば、以下のような動作が代表例です。

- 椅子に座ったまま足踏みする

- 洗い物中にかかと上げをする

- テレビを見ながらペダルをこぐ

医療現場でも、“ながら運動”は継続しやすい運動法として注目されています。

2-1-2 ながら運動が注目されている理由(習慣化・継続・時間効率)

理学療法士として現場に立っていて感じるのは、「人は続けられる運動しか効果が出ない」というシンプルな事実。

“ながら運動”は、強度が軽くても「継続」「頻度」「意識」が積み重なり、健康への効果を確実に後押しします。

忙しい現代人だけでなく、フレイルや生活習慣病のリスクがある人にも、安全に始められる運動法として医療的価値も高まっています。

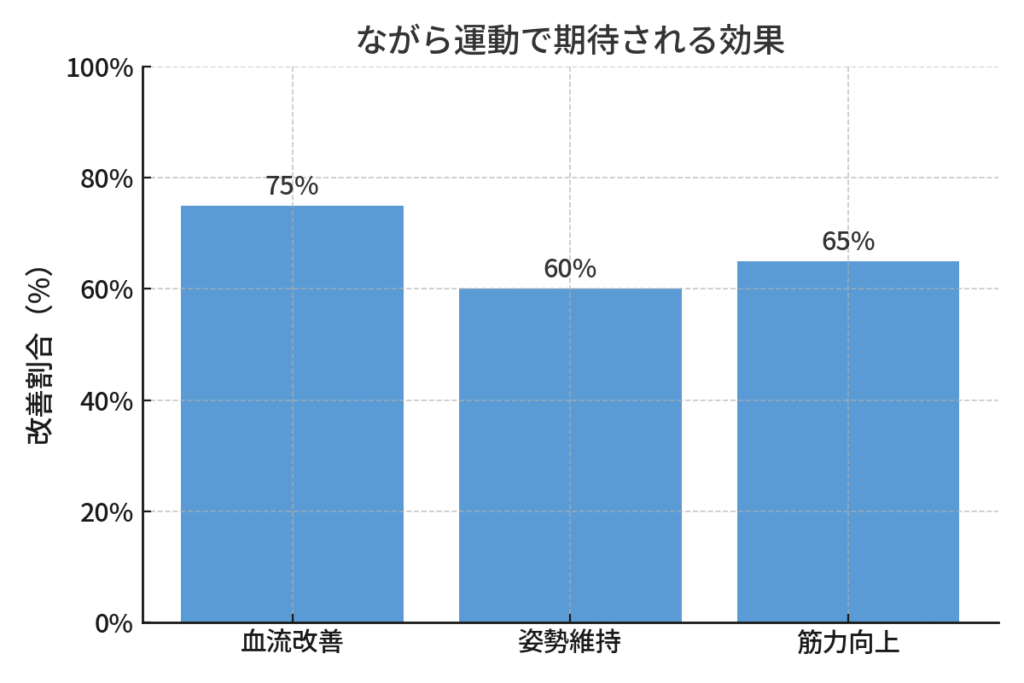

2-2 期待される健康効果

2-2-1 筋力維持・血流促進・姿勢改善への効果

最近では、短時間・低強度の運動でも「累積効果」があると注目されています。

たとえば、椅子に座って10分間足踏みをするだけでも、

- 心拍数や血流の変化

- 糖代謝への良好な影響

などが示唆される研究報告もあります。

さらに、体幹を使う動きは姿勢維持筋を刺激し、猫背やバランス不良の改善にもつながります。

2-2-2 高齢者や運動初心者にも安全な理由とは?

“ながら運動”の最大の強みは「生活の中に無理なく入り込む」点です。

理学療法士として見ていても、強制された運動より、自分で選べるスタイルのほうが継続率が高く、結果も出やすい。

特に慢性疾患や高齢者の方にとって、“座ったままでもできる”“好きな時間にできる”ことが、心身への負担を減らすカギになります

📚 参考元(効果の根拠データ)

- 厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準 2013」

- 日本理学療法士協会「ながら運動の実践と継続に関する報告」

- 日本整形外科学会「高齢者の転倒予防と生活機能維持」

3.最新トレンド:ながら運動グッズの人気と注目アイテム

3-1 市場動向とユーザー傾向

3-1-1 楽天・Amazonで売れている“ながらエクササイズ器具”とは?

近年、在宅時間の増加や高齢化社会の影響により、「ながら運動グッズ」の市場が急成長しています。特に楽天やAmazonなどのECモールでは、以下のような器具が高評価を獲得し、安定した売上を伸ばしています。

- フットペダル式ミニバイク:椅子に座ったまま使える手軽さと、足腰の筋力維持に役立つ実用性が評価されています。静音設計や強度調整機能付きのモデルが人気です。

- バランスディスク/バランスクッション:リモートワーク中の“ながら体幹トレーニング”として注目され、職場でも使えるアイテムとして支持されています。

- ダイエットスリッパ・インソール:家事の合間や通勤中でも“重心トレーニング”ができる点が高く評価されています。

実際の販売レビューでは「テレビを見ながらできるから続く」「デスクワーク中に足を動かせてむくみ対策になる」など、“生活に溶け込む”ことが継続のポイントになっていることがうかがえます。

3-1-2 在宅勤務・高齢者・主婦に支持される理由

“ながら運動”グッズが幅広い層に支持されている背景には、**「運動のハードルを下げる工夫」**が反映されています。理学療法の現場でも、高齢者や慢性疾患のある方に対し「日常生活の中で自然に身体を動かすこと」が推奨されており、それに一致する商品が注目を集めています。

- 在宅勤務のビジネスパーソン

→ 長時間の座位による下肢血流の停滞を防ぐ目的で、フットペダル式バイクやレッグストレッチャーが有効。 - 高齢者層

→ 転倒リスクを抑えながら下肢筋力や体幹を維持できるバランスディスクや椅子上エクササイズグッズが重宝されています。 - 主婦層・子育て世代

→ 家事の“ついでにできる”手軽さが選ばれる理由に。スリッパ型やストレッチ器具など、収納や時短にも配慮された設計が支持されています。

こうしたユーザーのニーズに合った商品は、理学療法士の視点から見ても「無理なく安全に継続できる」点で優れており、生活習慣病予防やフレイル対策としても推奨できます。

3-2 注目の運動グッズ・選び方のポイント

3-2-1 「テレビ前に置ける」「ながら使用が可能」が選ばれる

近年の健康志向の高まりとともに、運動を“習慣”として日常生活に取り入れる工夫が注目されています。その中でも、「テレビを見ながら」「家事の合間に」などの**“ながら使用”を前提にしたグッズ**が、多くのユーザーに選ばれる傾向があります。

理学療法の現場でも、身体活動量を増やすアプローチとして「環境への組み込み」が有効とされています。たとえば、椅子の前に置けるミニペダルバイクや、テレビの前に設置できるミニトランポリンは、無意識に身体を動かすきっかけとなり、長期的な生活習慣の改善に寄与します。

また、座ったまま行えるエクササイズは転倒リスクの低い運動法として、高齢者や運動初心者にも適しており、安全性の面からも非常に有効です。自宅というリラックスした空間で行える“ながら運動”は、継続率の高さと安全性を両立したアプローチと言えるでしょう。

3-2-2 静音性・安全性・収納性などの比較ポイント

ながら運動グッズを選ぶ際に重要となるのが、「静音性」「安全性」「収納性」の3点です。これは、日常の生活空間で継続的に使用することを前提とした場合、快適性と実用性の両立が求められるためです。

- 静音性:フットペダル式バイクなどは、機械音や振動があると使用をためらう原因になります。音の静かなモデルは家族と同居する方やマンション住まいの方にも適しています。

- 安全性:滑り止め加工、負荷調整、バランス設計など、リスクを抑える機能があるかは重要な評価軸です。特に高齢者には「転倒を防ぐ構造か」「足の筋力に合った抵抗か」を確認することが勧められます。

- 収納性:折りたたみ可能か、軽量か、収納スペースに収まるかなども、継続利用のカギとなります。出しっぱなしでもインテリアの邪魔にならないデザイン性も評価されています。

このような観点から、自分のライフスタイルや体力レベルに適した器具を選ぶことが、長く・安全に活用するための第一歩です。理学療法士としても、「使い方が自然と生活に馴染むこと」が、継続的な運動習慣を定着させるうえで最も重要だと考えています。

4.実践ガイド:テレビを見ながらできるおすすめエクササイズ器具5選

4-1 フットペダル式バイク

4-1-1 脚を鍛えながら有酸素運動もできる

「最近、運動不足が気になるけれど、ジムに通う時間がない…」

そんな悩みを抱えていませんか? 特に在宅ワークや家事中心の生活では、下半身の筋力低下や血流の滞りが起こりやすくなります。ところが、椅子に座ったまま手軽にできる運動法として、いま注目されているのがフットペダル式バイクです。

この器具は、床に置いてペダルをこぐだけで有酸素運動+脚の筋力トレーニングが同時に行えます。特に太もも・ふくらはぎの筋肉を使う動作は、血流やエネルギー消費量の向上に寄与する可能性があります。歩くのが苦手な方や、外出を控えている高齢者にも無理なく取り入れられるのが魅力です。

また、ペダルの回転速度や負荷を調整できるモデルもあり、体力レベルに応じた“ながらトレーニング”が可能。運動不足を自覚しつつも「何から始めればいいか分からない」という方にとって、手軽かつ実践的な第一歩として非常に有効な選択肢です。

4-1-2 音が静かでテレビの邪魔にならない

「運動器具を使ってみたけど、ガタガタ音が気になって続かなかった…」

こうした声は少なくありません。せっかく“テレビを見ながら”運動しようとしても、器具の動作音が邪魔になってしまっては本末転倒です。

その点、近年のフットペダル式バイクは静音設計が進化しており、テレビの音や家族との会話を妨げることなく使用できます。特にマグネット式負荷構造やスムーズな回転設計を採用したモデルは、こぐときの摩擦音を最小限に抑え、深夜や早朝でも周囲を気にせず運動が可能です。

また、リビングや仕事部屋の一角に置いても違和感のないコンパクトなデザインが増えており、「片付けが面倒」「場所をとる」という課題にも対応しています。

テレビを楽しみながら自然と身体が動く――。そんな理想の習慣を実現するには、“ストレスゼロ”の静音性が重要な条件となるのです。

4-2 ミニトランポリン

4-2-1 有酸素+体幹トレーニングが自宅で可能

ミニトランポリンは、短時間で全身を刺激できる有酸素運動器具として、専門家の間でも再評価が進んでいるアイテムです。特に注目すべきは、跳躍による反復負荷とバランス調整の動きが、心肺機能と体幹筋群の両方に働きかける点です。

理学療法の現場でも、リハビリ後期や生活機能維持の目的で「リズミカルな運動」として導入されることがあり、関節への衝撃が少ないのに代謝向上効果が高いのが特長です。また、下肢だけでなく、ジャンプ時に自然と姿勢を制御する必要があるため、内腹斜筋や脊柱起立筋群などの深部筋(インナーマッスル)にも刺激が入ります。

たとえば、ウォーキングやジョギングが難しい天候の日にも、自宅のリビングで気軽に5〜10分のトレーニングを行うことで、脂肪燃焼・血流促進・平衡感覚の維持といった多角的な効果が期待できます。家庭用に設計された静音性・安全性に配慮したモデルも増えており、日常の健康維持に最適なツールといえるでしょう。

4-2-2 防音マットとの併用でマンションでも安心

ミニトランポリンを自宅、特に集合住宅で使用する際に懸念されるのが、振動や床への音の伝達です。実際、下階への騒音を心配して導入をためらう方も少なくありません。しかし、近年のトランポリンは防振・静音構造のバネレス設計やゴムバンド式モデルが主流となっており、跳躍時の音は大幅に軽減されています。

さらに、厚みのある防音マット(EVA素材や防振ゴムマットなど)を併用することで、床への振動吸収効果が飛躍的に高まります。この組み合わせによって、マンションやアパートの室内でも安心して使用することが可能になります。

理学療法士の立場から見ても、ミニトランポリンは下肢のリズミカルな運動習慣を取り入れたい方に対して、関節に優しく、継続しやすいトレーニング法といえます。特に在宅勤務が続く30〜50代の健康維持や、バランス力の衰えが気になる高齢者世代にも、安全かつ効果的な選択肢としておすすめできます。

4-3 バランスディスク

4-3-1 座って使える体幹強化アイテム

バランスディスクは、クッション状の不安定な面を活用することで、体幹筋に持続的な刺激を与えるトレーニングツールです。特に椅子に置いて使用することで、日常の「座る」時間がそのまま体幹トレーニングに変わるという手軽さが魅力です。

理学療法や姿勢指導の分野では、骨盤の前後傾や体幹の微細な調整を促すツールとして活用されており、筋力トレーニングというよりも**“バランス保持”のための神経筋コントロール訓練**という意味合いで注目されています。

在宅勤務が日常となった現代では、座位姿勢の崩れによる肩こり・腰痛の訴えが増えています。バランスディスクを用いることで、自然と骨盤が立ち、良姿勢が促されるため、慢性的な疲労感の軽減や腹部・腰部の安定性強化にも効果的です。テレビ視聴中にも導入しやすく、「ながら体幹トレーニング」として非常に優れた選択肢です。

4-3-2 姿勢改善や集中力アップにも◎

バランスディスクの効果は筋肉や関節にとどまりません。姿勢が整うことにより、呼吸が深くなり、自律神経の安定や集中力の向上といった“副次的メリット”も期待できます。これは、座面に不安定性があることで、脳が姿勢保持のために適度な緊張を保つためです。

小児から高齢者まで幅広い層に使用でき、特にデスクワークに従事する方には「無意識に姿勢を整える習慣化アイテム」として高い評価を受けています。また、場所を取らず、価格も手ごろなため、運動習慣の導入ハードルを下げてくれる点も重要です。

医療・介護の現場では、バランスディスクを椅子や床上での機能訓練、座位バランス評価、転倒予防プログラムの一環としても使用しており、安全性と効果の両立が確認されています。

4-4 ダイエットスリッパ

4-4-1 履いて立つだけで自然と筋トレ効果

ダイエットスリッパは、つま先立ちに近い前傾姿勢を自然に誘導する構造により、履くだけでふくらはぎ・大腿・臀部・体幹といった下半身中心の筋肉に持続的な負荷をかける設計となっています。特に、足底からのバランス調整を必要とすることで、立位時にも体幹筋が無意識に活動しやすくなる点が大きな特長です。

リハビリテーションや高齢者の身体機能評価の現場でも、「つま先重心」「前方荷重」「足部支持基底面の狭小化」といった要素は、姿勢制御能力や筋力維持を評価・促進するための重要な視点とされています。ダイエットスリッパはこのような生体力学的な工夫を日常生活に自然に取り入れられるアイテムとして、専門職の間でも一定の注目を集めています。

たとえば、テレビを観ながら立っているだけでも、足部やふくらはぎの持久力アップ・下半身のシェイプアップ・立位バランス能力の改善といった効果が見込めます。運動が苦手な方にとっても、「履くだけでいい」というシンプルさは大きな導入メリットとなるでしょう。

4-4-2 家事・料理中にも“ながら筋活”

ダイエットスリッパの魅力は、生活動作そのものがトレーニングになることです。特に家事や料理といった「立って行う日常動作中」に履いておくだけで、下肢筋群と姿勢保持筋に適度な負荷をかける“ながら運動”が実現できます。

立位保持中は、自然と重心を整えようとするため、骨盤の前傾・後傾を調整するインナーマッスル(腸腰筋や多裂筋など)にも働きかけが及びやすく、姿勢改善や骨盤バランスの調整にも貢献します。また、足裏アーチの維持や足趾の接地感覚を刺激することで、足部の機能維持にもプラス効果があります。

収納性も高く、インテリアにも馴染むデザインのモデルが増えているため、日常生活に自然に組み込める点も◎。特に運動の習慣化が難しい高齢者や主婦層にとって、“ながら筋活”を無理なく継続できる第一歩として非常に有用です。

5.注意点と失敗しないコツ:ながら運動を安全に継続するために

5-1 よくある失敗パターン

5-1-1 すぐに飽きる/続かない原因とは?

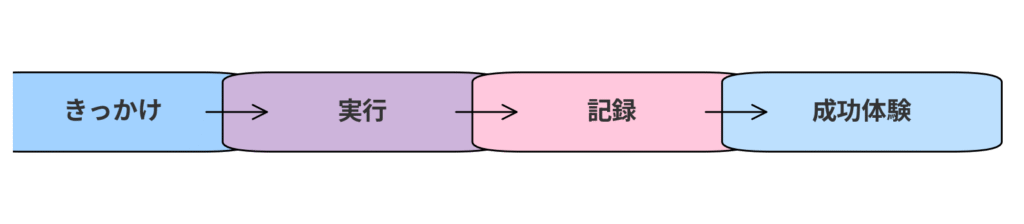

“ながら運動”は一見すると気軽に取り組める印象を持たれますが、実際には「継続できない」「効果を感じられない」などの声も少なくありません。この最大の要因は、運動の目的と成果が曖昧なまま始めてしまうことにあります。

理学療法や行動科学の視点では、運動習慣の定着には「達成可能な目標設定」「行動記録」「フィードバック(効果の実感)」が重要とされています。ながら運動であっても、「1日10分を週3回」「テレビを見ながら5分だけ足踏みする」といった明確なルールや計測指標を設けることで継続率が高まることが報告されています。

また、結果が出る前に“やめてしまう”心理的ハードルも大きな壁です。これを防ぐには、最初から“高い効果”を求めすぎず、「ながらでも続けられている自分を肯定する」視点が重要です。続かないことを自己責任にしない、「ハードルの低さ」こそがながら運動の最大の強みと言えるでしょう。

5-1-2 正しいフォームで行わないと逆効果に?

ながら運動の中には、“無意識”に行えるからこそフォームが崩れやすいリスクも含まれています。特に体幹や下肢を使うグッズでは、左右差のある動作や姿勢の歪みが蓄積すると、関節や筋肉に不均等な負荷がかかり、痛みや慢性的な障害を招く恐れがあります。

医療現場では、たとえ軽負荷のエクササイズであっても、「代償動作の回避」「対象筋の正しい収縮の確認」を前提とした運動指導が行われています。たとえばフットペダルバイクやバランスディスクを使う際、骨盤が後傾しすぎていたり、脚だけで漕いで体幹が使えていないケースでは、期待される効果が十分に得られないだけでなく、腰痛や膝の違和感につながることもあります。

ながら運動を取り入れる際には、最初に使い方の説明書や動画を確認し、鏡やスマホで姿勢チェックを行うなど、“軽い運動こそ丁寧に”という意識が大切です。継続性と安全性の両立には、「気軽さ」と「正確さ」のバランスが欠かせません。

5-2 安全かつ効果的に行うコツ

5-2-1 理学療法士おすすめの“使う時間帯”と“姿勢調整”

ながら運動を最大限に活かすには、「どの時間帯に・どんな姿勢で行うか」が効果と安全性を大きく左右します。たとえば、食後すぐの使用や就寝前直前の運動は内臓や自律神経に負担をかけやすく、血流や消化に影響を及ぼすリスクがあります。

理学療法士として推奨するのは、「日中の活動期、特にテレビ視聴や家事の合間など、比較的身体が温まっている時間帯」です。起床直後や寒冷環境下では、関節や筋の柔軟性が低下しているため、ウォーミングアップなしの使用は転倒や筋損傷のリスクが増します。

また、正しい姿勢を保つことも非常に重要です。特にバランスディスクやフットペダルバイクなど座位で使用する器具では、骨盤の立て方・足の位置・体幹の安定性が成果と直結します。テレビを見ながらでも、「骨盤を起こして座る」「足裏全体で床に触れる」「背もたれに頼りすぎない」など、理学療法の基本となるアライメント(身体の配置)を意識するだけで、体への負担を抑えつつ効果を高めることが可能です。

5-2-2 無理せず続けるための習慣化テクニック

“ながら運動”は継続こそが成果に直結する鍵です。そのためには、意思の力に頼らず「環境」や「習慣」に組み込む工夫が不可欠です。行動科学の知見では、**既存の習慣に新しい行動を“ひも付ける”こと(習慣の連鎖化)**が、長期的な継続率を高めるとされています。

たとえば、「テレビのリモコンの横にフットペダルを置いておく」「歯磨き中にバランスディスクに乗る」など、視覚的なトリガーを設定することで、無意識のうちに運動が始められる環境が整います。また、スマートフォンのリマインダーや簡単な記録アプリ(例:歩数・使用時間メモ)を活用することも、自己効力感の維持や小さな成功体験の積み重ねにつながります。

さらに重要なのは「気持ちよく終える」こと。運動後に疲労感や痛みを感じると、その体験がネガティブに記憶され、習慣化が困難になります。最初は1~2分でも構いません。“心地よさ”を基準にしながら回数や時間を伸ばすことで、身体にも脳にも負担の少ない健康習慣が形成されていきます。

6.まとめ:ながら運動で「続けられる健康習慣」を手に入れよう

6-1 記事のポイントまとめ

6-1-1 ながら運動は“忙しい人”のための健康習慣

多忙な日常のなかで「運動の時間が確保できない」と悩む人にとって、“ながら運動”は非常に有効な選択肢です。理学療法や行動科学の視点から見ても、「低負荷かつ継続可能」であることが生活習慣病予防やフレイル予防に直結するとされています。特にテレビ視聴や家事など“すでにある生活行動”に組み合わせることで、モチベーションに頼らず「自動的に動ける習慣」へと昇華できるのが強みです。

6-1-2 運動器具選びと使い方のコツで差がつく

“ながら運動”の成果を左右するのは、選ぶ器具とその使い方です。たとえば静音性や収納性、座りながら使えるかどうかは、継続のしやすさに直結します。さらに、**理学療法士が重視する「正しい姿勢・時間帯・無理のない負荷設定」**を意識することで、安全かつ効果的に運動を続けることができます。気軽さと専門的アプローチの両立こそが、ながら運動の本当の価値です。

6-2 次にとるべきアクション

6-2-1 【楽天で探す】テレビ前で使えるエクササイズ器具一覧

忙しい毎日でも「これなら続けられる」と思える1台を探してみましょう。

👉 【楽天】テレビ前で使える運動器具一覧はこちら

下記リンクから、フットペダルバイクやバランスディスク、静音トランポリンなど、在宅向けの人気アイテムをチェックできます。

6-2-2 【関連記事リンク】理学療法士が選ぶ家庭用フィットネスグッズはこちら

「もっと詳しく知りたい」「自分に合う器具を比較検討したい」という方には、当サイトの人気記事リンクもおすすめです。

👉“座りすぎ”を防ぐ!在宅ワーク向け運動グッズベスト5

6-3-1 「今の生活にプラスするだけ」あなたに合う“ながら運動”を始めてみよう

まずは“1日5分”からで十分です。テレビの前にペダルを置く、椅子にバランスディスクを置く――その一歩が、将来の健康資産につながります。あなたに合う方法で、今日から始めてみませんか?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aae10c5.c8de71d1.4aae10c6.f0049692/?me_id=1287591&item_id=10003670&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fle-cure%2Fcabinet%2Fnewup01%2F1009183_p_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aae1519.82f9ff69.4aae151a.ce4f1c57/?me_id=1197896&item_id=11020135&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesportskenko%2Fcabinet%2F6000-1%2F6000000070268.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aae19d6.624d5577.4aae19d7.897f04a6/?me_id=1422375&item_id=10000253&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flumeland%2Fcabinet%2Flady%2Flady_102%2Flady-1021_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aae1ee7.437d8dcb.4aae1ee8.0f96e963/?me_id=1426504&item_id=10000085&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimawari-runrun%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-2%2F20250711125417_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント