あなたの血管、気づかぬうちに老化していませんか?慢性的な睡眠不足は、血管内皮機能を低下させ、動脈硬化を静かに進行させる危険因子です。本記事では、睡眠不足がもたらす血管への科学的影響を、最新研究データとともに解説。さらに、血管年齢を若く保つために今すぐできる実践方法や、生活習慣病予防に直結する睡眠改善術も紹介します。未来の心疾患リスクを減らすために、今すぐチェックを!

- イントロダクション

- 2.【基礎知識】血管は老化する?睡眠不足と動脈硬化リスクの科学的メカニズム

- 【2-1】睡眠と血管内皮機能の関係

- 【2-2】血管年齢と動脈硬化の進行メカニズム

- 3.最新の【血管も老ける?】睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムのトレンド

- 【3-1】最新研究から見る睡眠と動脈硬化リスク

- 【3-2】睡眠の質改善がもたらす血管機能向上の可能性

- 4.実践方法: 【血管も老ける?】睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムを生活に取り入れる

- 【4-1】睡眠の質を高める生活習慣

- 【4-2】血管を守るための睡眠時間の確保術

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 【5-1】睡眠時間だけにとらわれない注意点

- 【5-2】実践の落とし穴と成功への工夫

- 6.まとめ:血管も老ける?睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムで未来の健康を守る

- 【6-1】記事の要点の振り返り

- 【6-2】次のアクション提案

イントロダクション

あなたの血管、実年齢よりも“老けて”いるかもしれません――。

「睡眠時間は足りていますか?」「夜中に何度も目が覚めていませんか?」

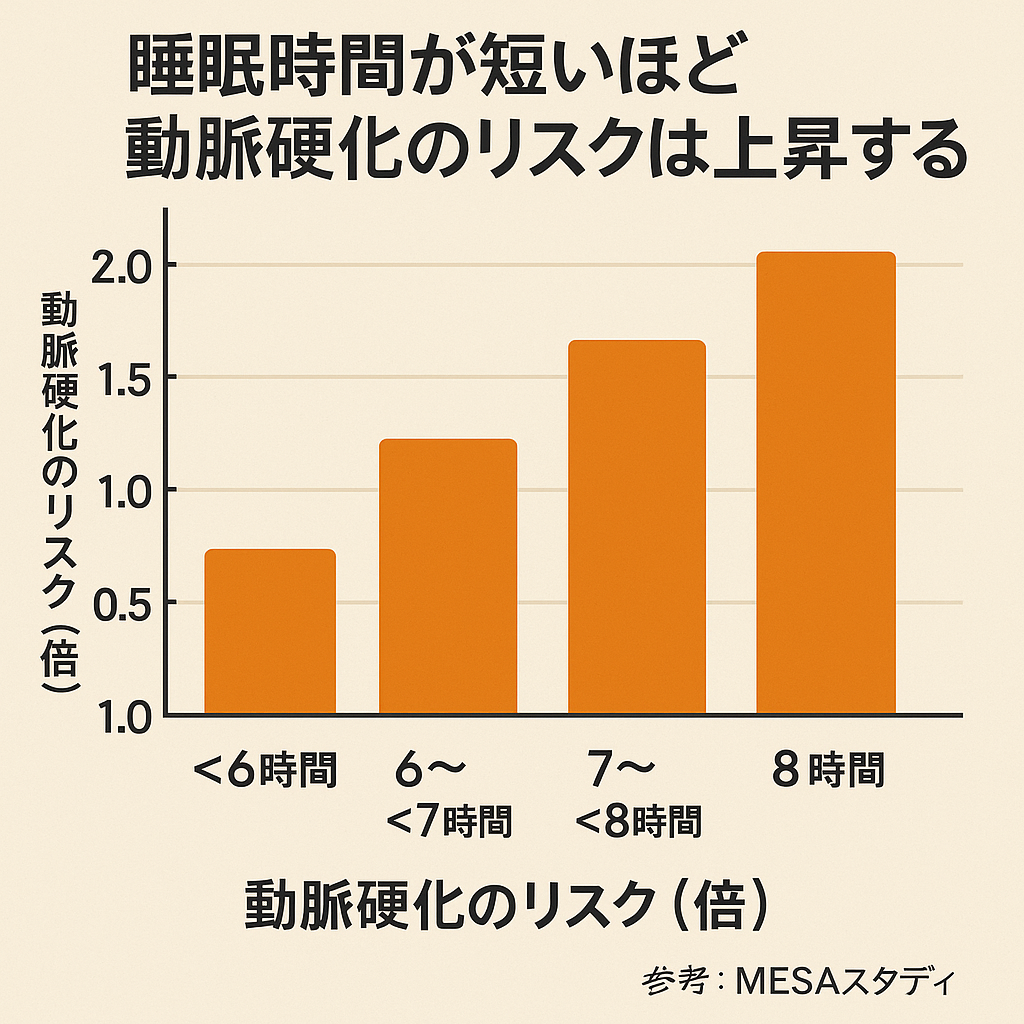

実は、睡眠の乱れが血管を傷つけ、動脈硬化を加速させることが、近年の大規模研究(例:MESAスタディ※)などで明らかになっています。

※MESA(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)は、米国国立心肺血液研究所(NHLBI)が支援する研究です。

本記事では、睡眠不足が血管に与える科学的な影響と、血管年齢を若く保つための実践方法を紹介します。

将来、心筋梗塞や脳梗塞を防ぐためにも、今すぐ知っておくべき内容です。

2.【基礎知識】血管は老化する?睡眠不足と動脈硬化リスクの科学的メカニズム

【2-1】睡眠と血管内皮機能の関係

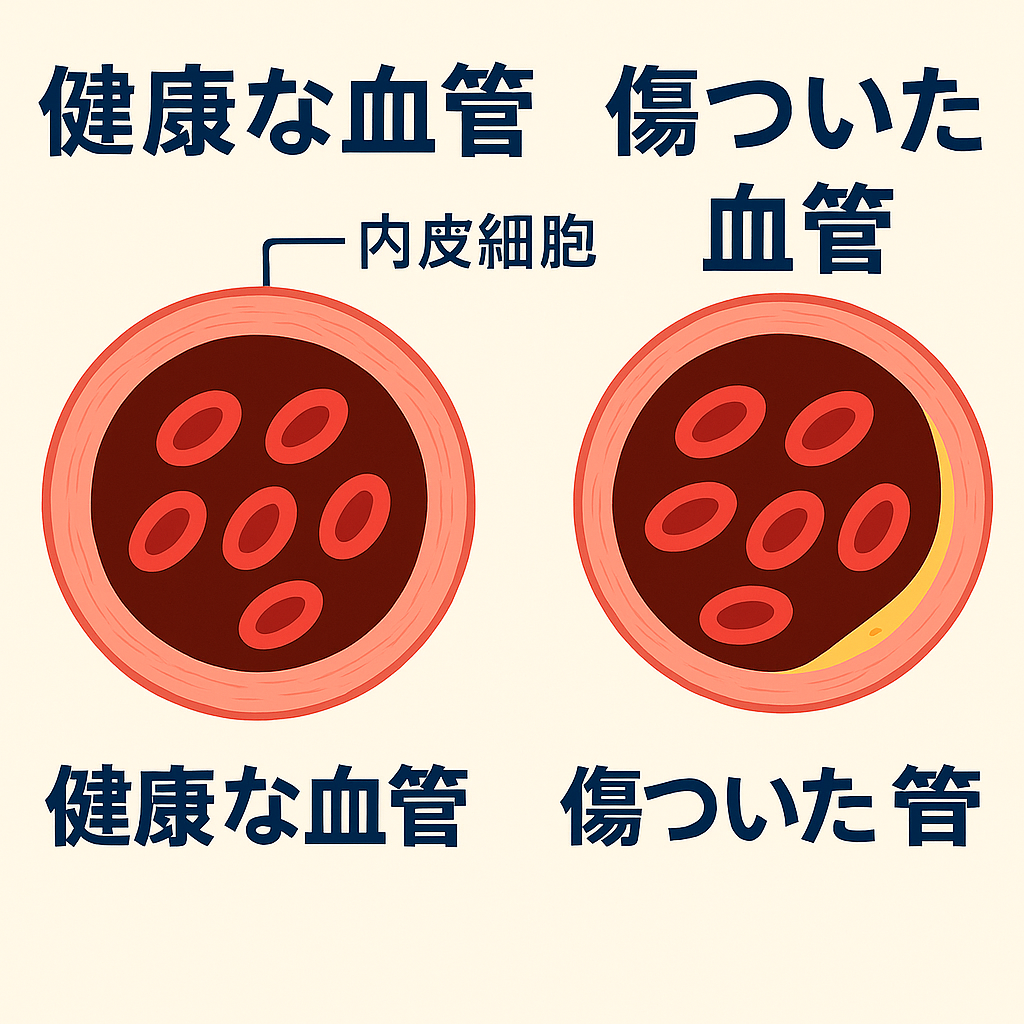

【2-1-1】血管内皮とは?その役割と重要性

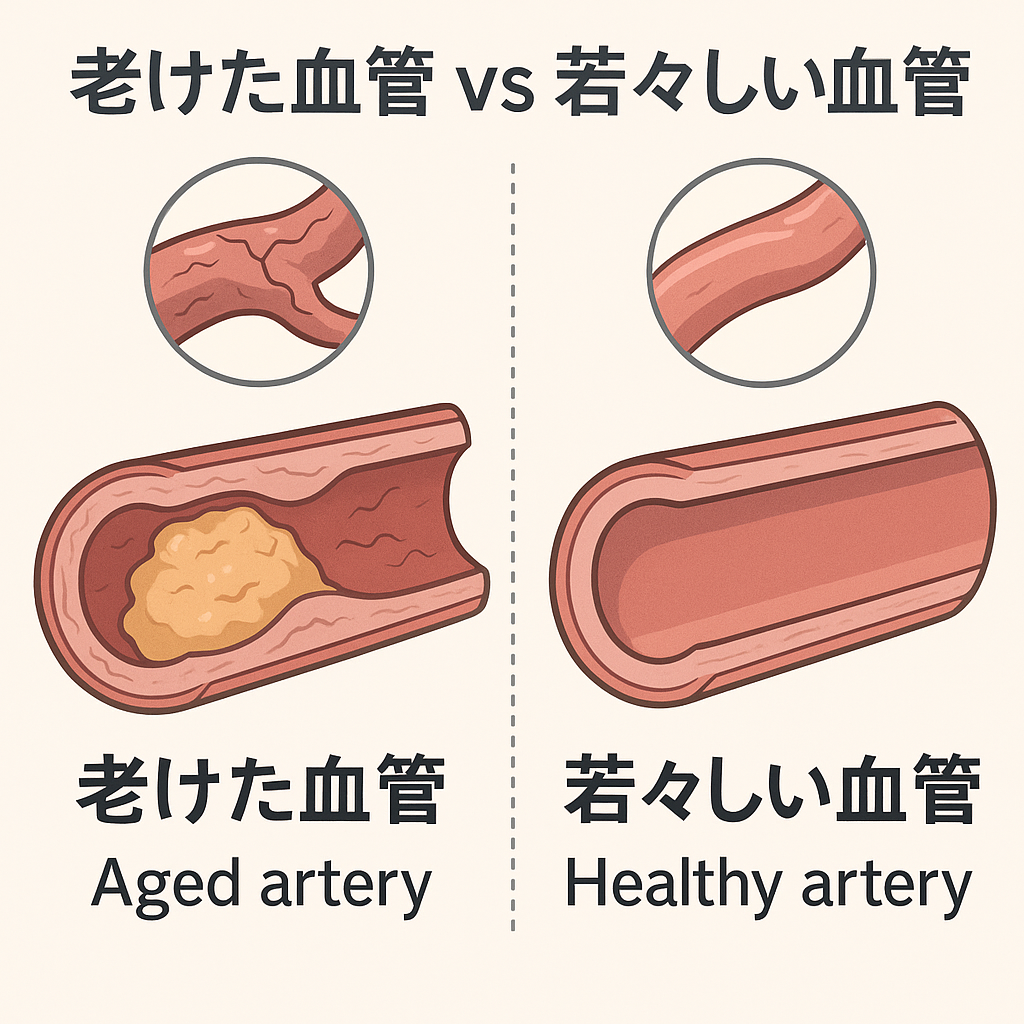

血管は単なるパイプではありません。

その内側を覆う血管内皮は、体の中で「最初に老化が始まる場所」とも言われています。

この組織が健康であれば、血液はスムーズに流れ、必要な酸素と栄養を全身に届けることができます。

逆に、血管内皮がダメージを受けると、血管が硬くなり、動脈硬化の進行が始まってしまうのです。

【2-1-2】睡眠不足が血管に与える生理学的影響

慢性的な睡眠不足は、血管内皮に小さな“傷”を蓄積させます。

これにより、血流が滞りやすくなり、血管内でプラーク(脂肪性沈着物)が形成されやすくなることがわかっています。

さらに、交感神経の過剰な活性化や、炎症性物質の増加を引き起こし、血管の老化を加速。

「ただ眠らないだけ」と軽視していると、知らないうちに血管年齢が実年齢以上に進んでしまう危険性があるのです。

【2-2】血管年齢と動脈硬化の進行メカニズム

【2-2-1】血管年齢とは?測定方法と基準

「実年齢より血管が10歳も老けている――」そんな診断を受けたら、ショックですよね。

血管年齢は、血管の柔軟性と健康状態を反映する重要な指標。

baPWV(腕・足の脈波伝播速度)検査などで簡単にチェックでき、若いほど血流がスムーズ、老化すると血流が滞りがちになります。

気づかないうちに進行していることが多いため、早めに把握し、対策を取ることが重要です。

【2-2-2】動脈硬化が進む過程とリスク因子

動脈硬化は、静かに、しかし確実に進行します。

睡眠不足による内皮機能障害、交感神経の亢進、慢性炎症などが積み重なることで、血管内にプラークが蓄積。

その結果、血管が狭く、硬くなり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるのです。

特に現代人に多い「睡眠負債」は、動脈硬化を密かに促進する見えないリスクファクターといえます。

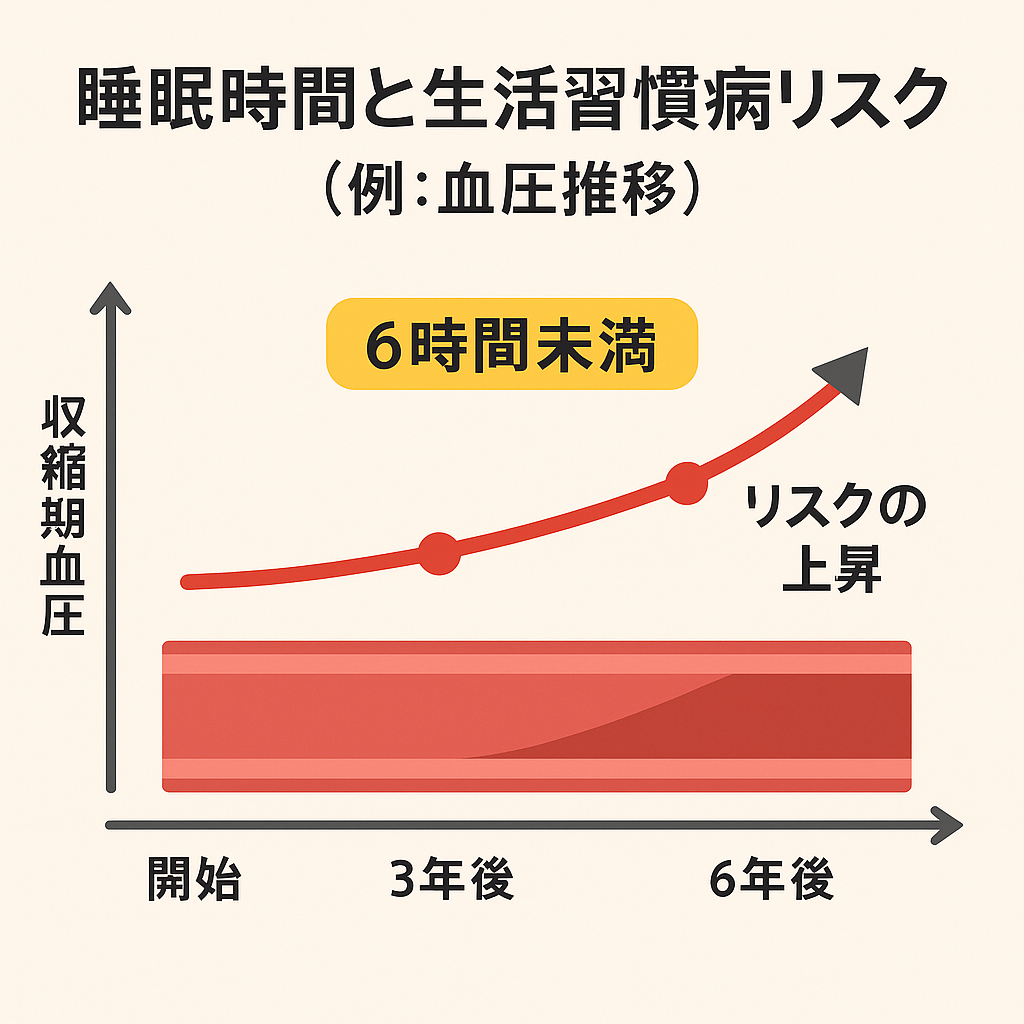

国立循環器病研究センターによると、「毎日6時間未満の睡眠は、心筋梗塞や脳卒中リスクを約1.5倍に高める」とされています。

3.最新の【血管も老ける?】睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムのトレンド

【3-1】最新研究から見る睡眠と動脈硬化リスク

【3-1-1】大規模コホート研究の結果

近年、睡眠と血管健康の関係を明らかにするため、多くの大規模コホート研究が実施されています。

たとえば、アメリカの国立心肺血液研究所(NHLBI)が支援する「MESA(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)」では、

**短時間睡眠(6時間未満)**を習慣とする人々が、7〜8時間睡眠者に比べて動脈硬化リスクが有意に高いことが報告されています。

また、睡眠の質の悪さ、すなわち中途覚醒や入眠障害が多い人も、血管内皮機能の低下や血管壁の硬化が進んでいることが観察されています。

このような結果は、睡眠時間や質が単なる「疲労回復」だけでなく、血管の老化速度にも直結していることを裏付けています。

【3-1-2】睡眠時間別の血管年齢比較データ

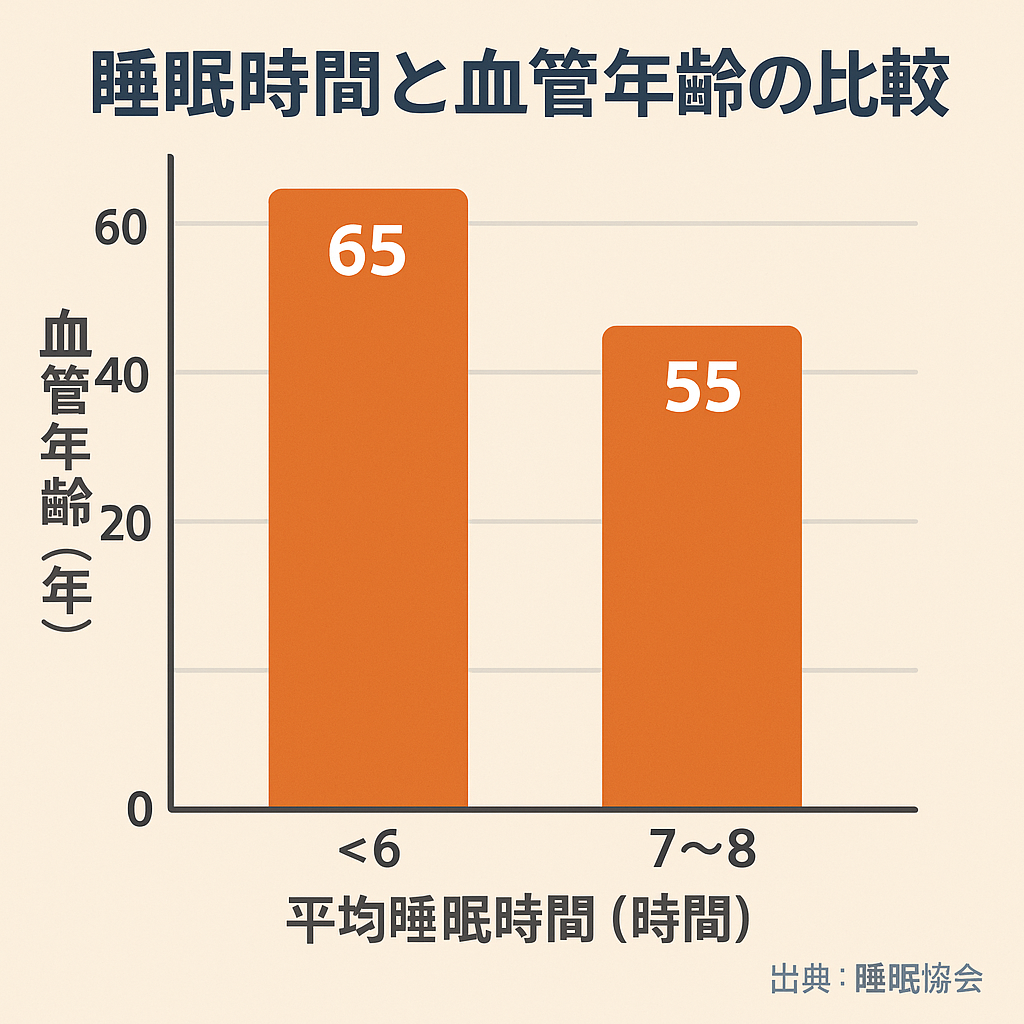

さらに興味深いのは、睡眠時間と血管年齢の関連を調べたデータです。

たとえば、ある国内の健康診断データ分析では、

- 5時間未満の睡眠群は、実年齢より平均5〜7歳高い血管年齢を示したのに対し、

- 7時間前後の適切な睡眠群は、実年齢とほぼ一致、もしくは若干若い血管年齢を維持していました。

また、9時間以上の長時間睡眠群も血管年齢がやや高い傾向があり、

「長く寝ればよい」という単純な話ではなく、適切な睡眠時間+睡眠の質のバランスが重要であることが示唆されています。

これらの結果から、睡眠不足だけでなく、過剰な睡眠も血管に影響を与える可能性があると考えられます。

【3-2】睡眠の質改善がもたらす血管機能向上の可能性

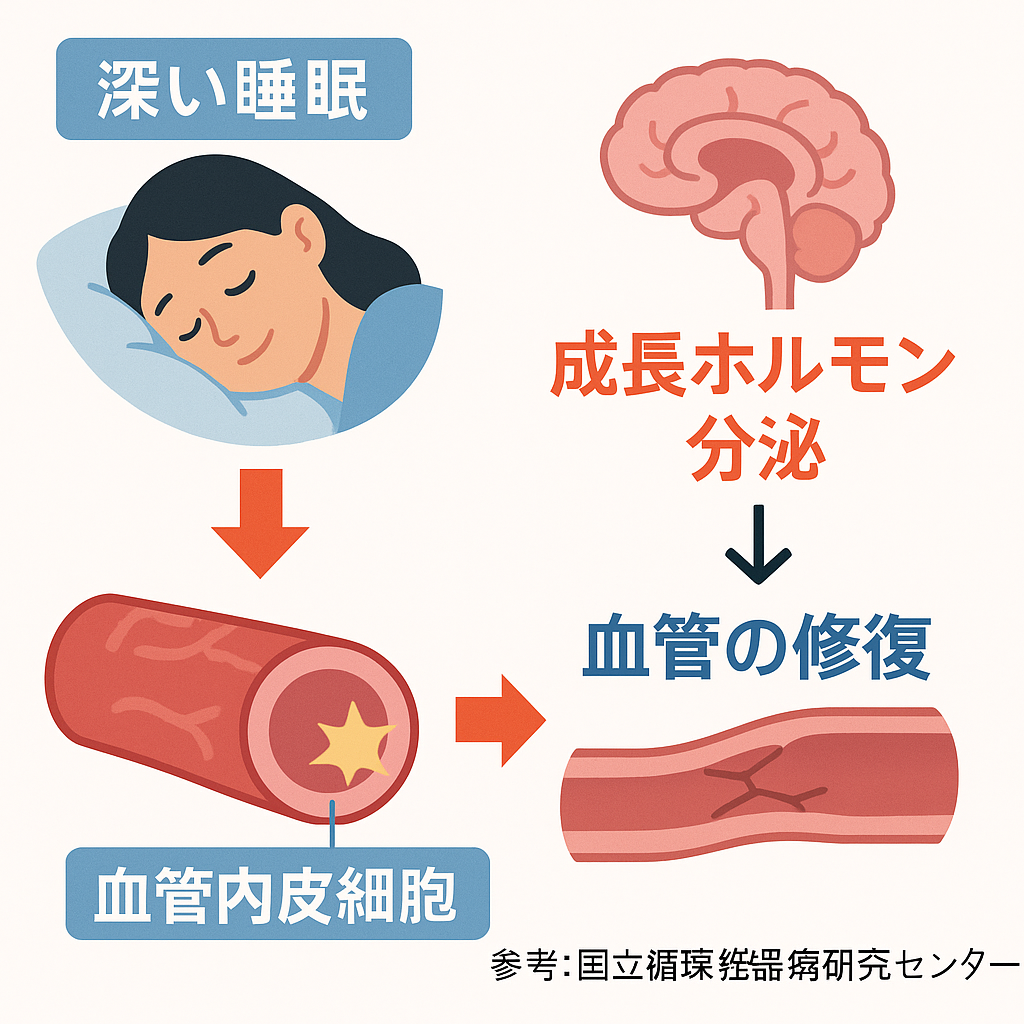

【3-2-1】深い睡眠と血管修復の関係

深い睡眠(ノンレム睡眠時)には、私たちの体を「修復モード」に切り替える重要な働きがあります。

特に注目されるのが、成長ホルモンの分泌促進です。

成長ホルモンは、筋肉や皮膚の修復だけでなく、血管内皮細胞の修復・再生を助ける役割も担っています。

深い睡眠が不足すると、このホルモンの分泌が低下し、血管の傷ついた部分が修復されにくくなり、

結果として動脈硬化が進行しやすくなるリスクが高まります。

つまり、**深くぐっすり眠ること自体が「血管メンテナンス」**になるのです。

【3-2-2】睡眠改善による生活習慣病予防効果

さらに、質の良い睡眠を確保することで、動脈硬化だけでなく、生活習慣病全体のリスクを低下させることも分かってきています。

具体的には、良質な睡眠により、

- 血圧の安定

- 血糖コントロールの改善

- 脂質異常症のリスク低下

といった効果が報告されており、これらはすべて動脈硬化予防に直結します。

また、睡眠の質が向上すると、交感神経と副交感神経のバランスも整い、

心身のストレス反応が抑えられるため、慢性炎症のリスクも軽減されます。

つまり、睡眠改善は血管年齢若返り+生活習慣病リスク低下の両方に効果的な「最強のセルフケア法」と言えるでしょう。

4.実践方法: 【血管も老ける?】睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムを生活に取り入れる

【4-1】睡眠の質を高める生活習慣

【4-1-1】夕方以降のブルーライト対策

「眠れない夜」を当たり前にしていませんか?

実は、夜遅くまでスマホやテレビを見続ける生活は、血管老化を加速させる危険因子です。

ブルーライトが脳を覚醒させ、睡眠リズムを乱すことで、夜間の血管修復プロセスが妨げられることが分かっています。

寝る2時間前からは、画面を見る時間を大幅に減らすなど、血管を守るための意識改革が必要です。

【4-1-2】就寝前のリラクゼーション法

また、心身のストレスを溜めたままベッドに入ると、血管は緊張状態のまま。

これでは、深い眠りに入れず、修復機能も十分に働きません。

副交感神経を刺激するリラクゼーション習慣(例:ストレッチ、瞑想、リラックス音楽)が、血管を若返らせる夜のカギを握っています。

【4-2】血管を守るための睡眠時間の確保術

【4-2-1】睡眠スケジュールの立て方

血管の健康を守るためには、単に「長く寝る」だけでなく、規則正しい睡眠リズムを作ることが重要です。

そのためには、まず毎日の就寝時間と起床時間を固定することがポイントになります。

特に、就寝時間が日によってバラバラになると、体内時計(サーカディアンリズム)が乱れ、

血圧変動や交感神経の過剰な活性化を引き起こし、血管に負担をかけるリスクが高まります。

理想的なのは、平日と休日で起床時間・就寝時間を1時間以内に収めること。

また、睡眠前のルーティンを決めておくと、スムーズな入眠に繋がります。

たとえば、

- 22:30にスマホをオフ

- 23:00には読書やストレッチ

- 23:30にはベッドへ

といった習慣を作ると、体が自然に「寝るモード」に切り替わるようになります。

結果的に、深い睡眠を確保しやすくなり、血管の修復と若返り効果が期待できるのです。

【4-2-2】スマートウォッチなどでの睡眠モニタリング活用

睡眠の確保と同時に、睡眠の質を客観的に把握することも、血管を守るために非常に役立ちます。

そこでおすすめなのが、スマートウォッチや睡眠トラッカーアプリの活用です。

近年では、

- 深い睡眠時間(ノンレム睡眠)

- 浅い睡眠時間(レム睡眠)

- 中途覚醒の回数

- 心拍数やストレスレベル

などを詳細に記録できるデバイスが多数登場しています。

たとえば、Fitbit Charge 6やOura Ringなどは、睡眠の質を可視化し、

「今夜は睡眠スコアが低かったから、リカバリーを意識しよう」

「休日はもう30分多く眠るように調整しよう」

といった具体的な行動改善につなげられる点が大きなメリットです。

特に、深い睡眠の時間を意識して増やす努力をすることで、

血管修復・動脈硬化リスク低減効果をより高めることができるため、

「睡眠を記録する→振り返る→改善する」

というサイクルを習慣化することが、未来の血管年齢を若く保つカギとなります。

5.注意点と失敗しないコツ

【5-1】睡眠時間だけにとらわれない注意点

【5-1-1】質の悪い長時間睡眠のリスク

「寝れば寝るほど良い」は、実は大きな誤解です。

睡眠の“質”が悪いと、血管修復どころか逆に炎症を引き起こす危険も。

量だけに頼らず、深く、ぐっすり眠ることが不可欠です。

【5-1-2】睡眠薬に頼りすぎない工夫

一部の睡眠薬は、深いノンレム睡眠(血管修復に関与する)を抑制する可能性が指摘されています。ただし、薬剤の種類や用量によるため、使用時には医師との相談が重要です。

薬に頼り続ける生活は、血管の老化リスクを知らず知らずのうちに高めてしまうかもしれません。

【5-2】実践の落とし穴と成功への工夫

【5-2-1】継続できない原因とその対策

「続かない最大の理由」は、目標設定のミス。

最初から完璧を求めず、“できた日を褒める”スタンスで続けることが、血管年齢改善への最短ルートです。

【5-2-2】小さな改善から始める重要性

「小さすぎて意味がない」と思う習慣こそ、未来の大きな差につながります。

まずは1日5分の睡眠準備タイムから始めてみましょう。

6.まとめ:血管も老ける?睡眠不足が動脈硬化を進める科学的メカニズムで未来の健康を守る

【6-1】記事の要点の振り返り

- 睡眠不足は「静かな血管老化」を引き起こす

- 長時間寝ても質が悪ければ逆効果になる

- 今この瞬間からの行動が、未来の心筋梗塞・脳卒中リスクを左右する

【6-2】次のアクション提案

今夜から、寝室のスマホ完全オフに挑戦してみてください。

睡眠の質を上げるためには、まず夜のデジタルデトックスが不可欠です。

そして、可能であれば血管年齢測定サービスを一度体験して、現状を把握しましょう。

✅ 血管年齢が気になる方は、こちらもチェック!

👉朝の習慣で血管年齢は若返る?科学が裏付ける最強モーニングルーティン公開

👉未来型健康管理の最前線!夜×睡眠×自律神経ケアで病気リスクを劇的に下げる

⚡ 血管年齢を即チェック!無料診断アプリはこちら

⚡ あなたに合う快眠アイテムを探す

⚡ 今すぐ「血管ケア」のスタートダッシュを切りましょう!

【6-2-1】おすすめ睡眠モニター・健康管理アプリのリンク設置

⚡ 血管健康を意識するなら、日々の睡眠状態を可視化してみるのも一つの方法です。おすすめのツールを紹介します。

・[Oura Ring(睡眠×血管ケアに特化)を試す]

・[Garmin vivosmart 5(ストレス計測もできる!)をチェック]

・[AutoSleep(Apple Watch対応アプリ)で毎晩の質を可視化]

【6-2-2】関連記事への内部リンク誘導

🚨 見逃していませんか?関連必読記事はこちら

・高血圧を防ぐ“賢い塩の選び方”完全ガイド|ミネラルバランス重視

・あなたの血管、老けてませんか?睡眠不足と血管年齢悪化の科学的メカニズム解説

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798a76e.1ccb83d1.4798a76f.29f2f1de/?me_id=1418268&item_id=10001039&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk2-market%2Fcabinet%2Famayahoo%2F09560750%2F1428-001994.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4798b317.2862f8a5.4798b318.86e72f10/?me_id=1423883&item_id=10010180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrend-tech%2Fcabinet%2Fitem%2F17%2F8908022329708_c0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント