AI音声スピーカーは高齢者の自立支援ツールとして注目されています。呼吸トレーニング、運動、服薬の習慣化をサポートし、日常のセルフケアをより自然に続けられる新習慣を提案。Echo ShowとNest Hubの比較も掲載。

- 1.はじめに:なぜ今「AI音声ケアスピーカー」なのか?

- 1-1 高齢者の健康習慣、続かない理由とは?

- 1-2 記事の目的と読者へのメリット

- 2.基礎知識:「AI音声ケアスピーカー × 高齢者セルフケア」とは?

- 2-1 AI音声スピーカーとは?その仕組みと機能

- 2-2 高齢者の「生活支援機器」としての進化

- 3.最新動向:「AIスピーカー × 健康ケア」のトレンドと未来

- 3-1 データで見る普及状況と今後の市場予測

- 3-2 実例紹介:AI音声ケアで改善した健康習慣

- 4.実践ガイド:「AI音声ケアスピーカー」の上手な使い方

- 4-1 ステップ①:導入前の準備と選び方

- 4-2 ステップ②:基本設定と使用開始

- 4-3 ステップ③:健康習慣への具体的活用法

- 5.注意点・失敗しないコツ

- 5-1 初心者がつまずきやすいポイント

- 5-2 失敗を防ぐ工夫と導入のコツ

1.はじめに:なぜ今「AI音声ケアスピーカー」なのか?

1-1 高齢者の健康習慣、続かない理由とは?

- 1-1-1 忘れやすさ・意欲低下・孤独感が妨げに

「お母さん、薬飲んだ?」

「運動した?」

…そんなやりとりを、家族の誰かが毎日気にかけていませんか?

高齢者の健康維持には、運動や服薬、呼吸法といった“毎日の積み重ね”が欠かせません。でも、年齢とともに記憶力ややる気は低下し、「わかってるけど続かない」が現実です。 - 1-1-2 既存のケアツールでは継続が難しい現実

紙のカレンダー、服薬ノート、リハビリ用DVD…。

これまで多くの健康支援ツールが登場してきましたが、使い続けるには工夫が必要です。

そんな中、“話しかけてくれる”AI音声スピーカーが登場。手間をかけずに自然と生活リズムを整えられると、注目が集まっています。

1-2 記事の目的と読者へのメリット

- 1-2-1 AIスピーカーがもたらす「生活のリズム化」

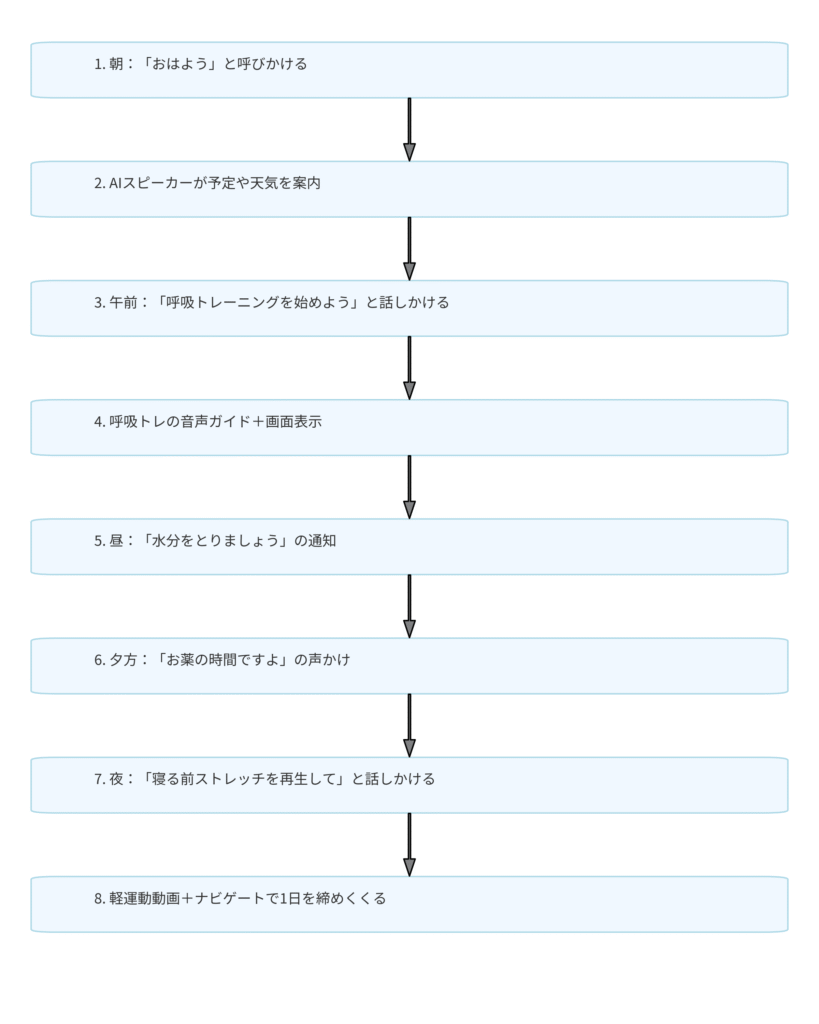

AI音声ケアスピーカーは、決まった時間に「呼吸トレーニングを始めましょう」「水分補給の時間です」と優しく声をかけてくれます。まるで家族のように見守ってくれる存在が、日々の健康習慣を“自然と”リズム化してくれるのです。 - 1-2-2 読者が得られる3つの効果(健康・安心・家族の見守り)

この記事では、AIスピーカーによって「高齢者の健康ケアがどう変わるのか」を、実例とともにご紹介します。読者のみなさんが感じている「健康習慣が続かない…」という悩みを、テクノロジーの力でどう解決できるのか、一緒に探っていきましょう。

2.基礎知識:「AI音声ケアスピーカー × 高齢者セルフケア」とは?

2-1 AI音声スピーカーとは?その仕組みと機能

- 2-1-1 Echo ShowやGoogle Nestの基本機能

- 「“話しかけるだけ”で操作できる家電って、助かるよね」

そんな声をよく耳にします。特に高齢者にとって、複雑な操作が不要で、音声だけで動くスピーカーはとても頼れる存在。Echo ShowやGoogle Nest HubなどのAI音声スピーカーは、時計や天気、ニュースの確認だけでなく、高齢者の健康習慣サポートにも活用されつつあります。 - 画面付きのモデルでは、「おはよう」と声をかけるだけで今日の服薬時間やストレッチメニューが表示され、アニメーションでやり方を教えてくれるなど、高齢者にも“やさしいガイド役”として活躍します。

- 2-1-2 音声認識とAI連携による健康支援とは

- AI音声スピーカーは、あらかじめ設定されたスキルやアプリと連携することで、「運動の時間です」「深呼吸を5回しましょう」といった“声かけ支援”を自動化できます。

WellTakaとしても、運動習慣が苦手な高齢者にこのような「自然な音声誘導」は非常に有効だと感じています。 - “忘れがちなことを、やさしく声で促す”——それだけで行動が変わることもあります。

これが、AI 音声 スピーカー 健康ケアの大きな価値のひとつです。

2-2 高齢者の「生活支援機器」としての進化

- 2-2-1 手間をかけずに健康を管理できる時代

- 「薬の時間、また忘れてた…」

「毎日ストレッチって言われても、続けるのは大変よ」

——高齢の親御さんから、そんな声を聞いたことはありませんか?

年齢を重ねると、やる気や記憶力だけで生活習慣を維持するのが難しくなります。 - そこで注目されているのが、“話すだけ”で生活リズムを整えてくれるAI音声ケアスピーカー。

呼吸法のリマインド、飲水・服薬の声かけ、軽運動の提案まで、「声」で生活をナビゲートしてくれるこのツールは、まさに“家庭の健康コンシェルジュ”です。 - 2-2-2 医療現場でも注目される音声誘導の利点

- 最近では、医療者の間でも「音声による行動誘導」の効果が話題になっています。

WellTakaが現場で関わる高齢者でも、AIスピーカーの「やさしい声かけ」だけで運動を始める方が増えています。 - 人から言われるより、機械に言われた方が素直に従える——それも現代の“あるある”。

自立支援と見守りのちょうど中間に位置するのが、AI音声スピーカーの魅力です。

3.最新動向:「AIスピーカー × 健康ケア」のトレンドと未来

3-1 データで見る普及状況と今後の市場予測

- 3-1-1 高齢者世帯でのスマートスピーカー導入率

- 「うちの親、スマートスピーカーなんて使えるかな…?」

そう思っていたご家族も、最近では「意外と使えている」「声だけで済むのがむしろ楽そう」といった声をよく耳にします。

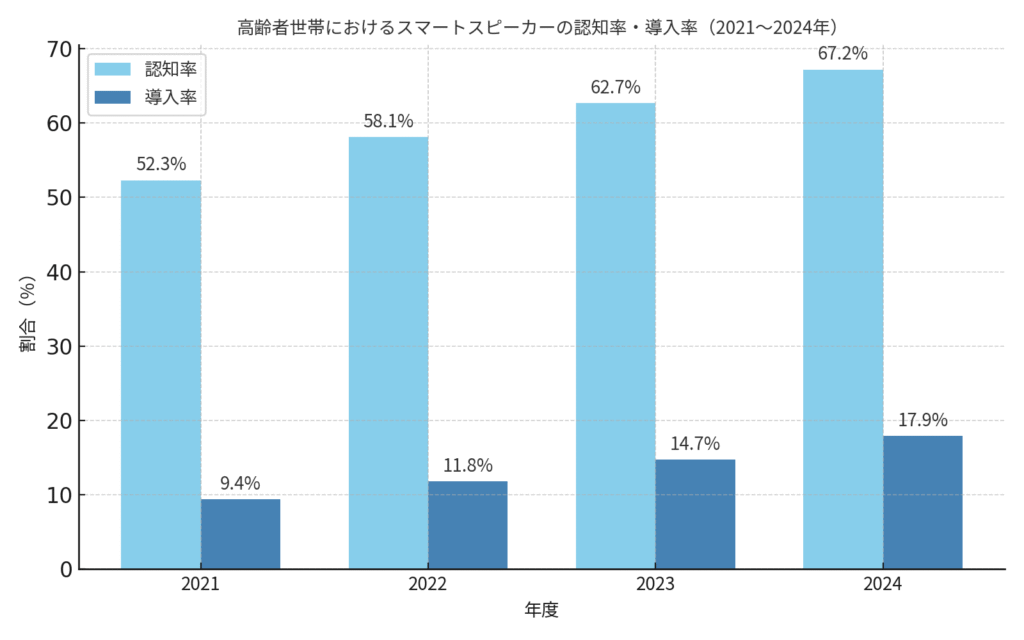

総務省の令和5年調査(2023年)によると、65歳以上のスマートスピーカー認知率は62.7%、導入率は約15%まで拡大しています(※出典:情報通信白書2023)。

こうした背景からも、高齢者でも使いやすいモデルのニーズが高まっているといえるでしょう。特に「画面付き音声スピーカー(Echo ShowやNest Hub)」の導入が増えており、「天気を見る」「家族と通話する」「リマインダーを受け取る」など、日常生活にすでに溶け込みつつあります。 - 今後は「音声で操作できる」「手を使わないで済む」という特徴が、認知機能や身体機能が少しずつ変化する高齢者にとって“むしろ使いやすい”ツールとして、さらに支持を集めていくと見られます。

参考元データ

- 総務省「情報通信白書2023」

- 内閣府「高齢社会白書」2023年版

- 3-1-2 2025年以降の“音声健康アシスタント”の可能性

- 2025年以降、「AI × 音声 × セルフケア」が家庭医療のキーワードになると予想されています。

たとえば、朝になると「血圧を測りましょう」、夜には「ストレッチで一日を締めくくりましょう」と、まるで家族や看護師のように声かけをしてくれるAIスピーカー。現在でもすでに、服薬リマインダーや水分摂取アラート、呼吸トレーニングガイドなどの機能が活用され始めています。 - さらに、将来的にはバイタル情報の読み取り(スマートウォッチ連携)や、医療アプリとの自動連携が進み、「かかりつけ医とつながる音声健康管理」が現実のものになる可能性も。

“孤立しがちな高齢者”が、テクノロジーの力で“見守られている・支えられている”と感じられる未来は、もうすぐそこにあります。

3-2 実例紹介:AI音声ケアで改善した健康習慣

- 3-2-1 呼吸トレーニングが続くようになった事例

- 「毎日、深呼吸してって言われても…つい忘れてしまうのよね」

そんな悩みを口にしていたのは、慢性呼吸器疾患を抱える70代女性。医師からも「呼吸リハを日課に」と言われていたものの、習慣化できず困っていたそうです。 - 転機となったのが、娘さんがプレゼントしてくれた「Echo Show」でした。朝9時になると、「おはようございます。今日もゆったり呼吸の練習をしましょう」と、優しい声とアニメーションで呼吸法をガイドしてくれる設定に。

最初は半信半疑だったそうですが、「話しかけられると、自然と身体が動くのよね」と笑顔に。 - 「声の存在って、思った以上に支えになるのね」

今では1日2回の呼吸トレーニングがすっかり日課になり、「以前よりも息切れしにくくなった」と本人も実感しています。 - 3-2-2 服薬・水分摂取忘れが減ったケース

- 「薬飲んだっけ…?」と、毎日不安になる80代男性。心不全の再発予防のために、利尿剤や降圧薬を正しく飲む必要があるのに、記録やタイミング管理がうまくいかず、家族も心配していました。

- そこで家族が導入したのが、服薬リマインダー付きのGoogle Nest Hub。

毎朝・夕に「◯◯さん、薬の時間ですよ」「水分も一緒にとりましょう」と、名前を呼んで知らせてくれる設定を活用。本人も「画面に薬のアイコンが出るからわかりやすい」と喜び、家族もスマホで服薬確認ができる安心感があります。 - 1ヶ月後の診察では「服薬率が上がって、体調も安定している」と主治医も評価。

“忘れる”から“気づける”へ変わったことが、大きな安心と生活の自信につながった好例です。

4.実践ガイド:「AI音声ケアスピーカー」の上手な使い方

4-1 ステップ①:導入前の準備と選び方

4-1-1 Echo ShowとGoogle Nestの違いと選び方

「どっちを選べばいいの?」「違いがよくわからない…」

ご家族が高齢者にAIスピーカーをプレゼントしようとするとき、必ず悩むのがこのポイントです。

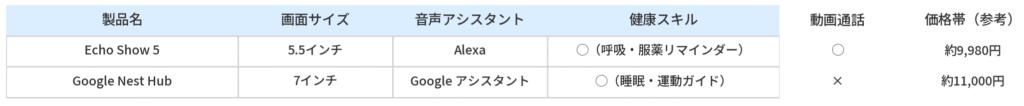

Echo Show(Amazon)とGoogle Nest Hub(Google)はどちらも人気のスマートスピーカーですが、実は“得意分野”が少し違います。

たとえば、「話しかけて使うのがメイン」「呼吸トレーニングや運動習慣のガイドを重視したい」方には、音声応答がやさしく、対応アプリが豊富なEcho Showがおすすめ。一方で、「Googleカレンダーと連携して服薬や受診の予定もまとめて管理したい」「YouTubeで運動動画を流したい」場合は、Nest Hubが便利です。

どちらにも画面付きモデルがあり、視覚的にも“わかりやすい”のが高齢者にとっての安心材料。

「声+画面」で伝えてくれるからこそ、続けやすくなるのです。

4-1-2 高齢者に向いているモデルの特徴

「年配の親に渡して、ちゃんと使ってくれるかな…」という不安は誰もが抱きます。

でも、実際には「ボタンが少ない」「声で操作できる」「画面が見やすい」など、高齢者にとってこそ使いやすい仕様が多いのがAI音声スピーカーの魅力です。

とくにおすすめなのが、以下のようなモデルです:

- 画面サイズが7〜10インチで大きすぎない(Echo Show 8など)

- 「おはよう」「薬」「飲み物」などの音声コマンドを登録できる

- カメラ付きで、遠方の家族とビデオ通話も可能

- アラート音より“声かけ”が中心のやさしい通知

家族が最初に設定を手伝って、「朝9時は呼吸トレーニング」「昼12時は水分補給」とリズムを決めておくことで、“暮らしのパートナー”として自然と受け入れてもらいやすくなります。

4-2 ステップ②:基本設定と使用開始

4-2-1 Wi-Fi設定、アカウント連携の流れ

「難しそうで不安…」という声も聞こえてきそうですが、**実はスマートスピーカーの設定は“家族のスマホひとつで完結”**します。

はじめて使うときは、Wi-Fi接続とアカウント連携だけ済ませれば、あとは音声操作がメインです。

たとえばEcho Showなら、以下のステップが一般的です:

- 本体の電源を入れる

- 画面に表示されるQRコードを、家族のスマホで読み取る

- スマホのAmazonアプリと連携してWi-Fi情報を送信

- Echo Showが自動でインターネットに接続される

Google Nest Hubもほぼ同様で、「Google Home」アプリからガイドに沿って設定すればOK。

どちらも5〜10分程度で完了できるようになっており、機械が苦手な高齢者には“家族が最初にサポートする”のが成功のカギです。

設定後は、音声で「今日の予定は?」「薬の時間は?」と話しかけるだけで、AIスピーカーが優しく応答してくれます。

4-2-2 音声コマンドの練習とアプリ連携

設定が終わったら、次は“話しかける練習”。

「え?機械に話すの?」と最初は戸惑う方も、実際に体験してみると「意外と楽しい!」という声が多いのがこのステップです。

おすすめの初期コマンド:

- 「おはよう」と言ってみる → 今日の天気や予定を話してくれる

- 「薬の時間を教えて」と頼む → 服薬リマインダーが設定できる

- 「呼吸トレーニングを始めよう」 → 専用スキルや動画が起動

慣れてきたら、「YouTubeでストレッチ動画を流して」「音楽かけて」など、高齢者の“日常の楽しみ”にも広がっていきます。

また、専用アプリを使えば、遠隔から設定変更やリマインダー管理も可能。たとえば離れて暮らす家族が、週ごとの運動目標を登録したり、服薬状況をチェックすることもできます。

「最初の一歩は家族と一緒に」。

この段階を丁寧にサポートするだけで、スピーカーは“生活の味方”としてしっかり定着していきます。

4-3 ステップ③:健康習慣への具体的活用法

4-3-1 呼吸トレーニングスキルの活用法

「深呼吸って、どうやるんだったかな…?」

そんな戸惑いを抱える高齢者にこそ、AI音声スピーカーの**“呼吸トレーニングスキル”**は心強い味方になります。

たとえば「Echo Show」に「呼吸法トレーニングスキル」をインストールしておくと、音声で

「アレクサ、呼吸トレーニングを始めて」

と話しかけるだけで、画面にアニメーション付きの吸う・吐くタイミング表示がスタート。音声でも「3秒吸って、4秒止めて、6秒で吐いて」とリズムをガイドしてくれます。

呼吸器疾患や不安感のある方にとって、“音と画面”で優しく誘導される体験は、自己流よりも安心。

「習慣化の第一歩がラクになる」という声が多数あり、導入後1〜2週間で自然と続けられるようになる方も多いです。

4-3-2 飲水・服薬の音声リマインド設定

「薬を飲み忘れてたかも…」「今日、水分ちゃんととったかな?」

こうした不安を減らすには、**“タイミングを知らせてくれる存在”**が必要です。

AI音声スピーカーはその役割を日々果たしてくれます。

例)Google Nest Hubの場合

- 毎朝8時に:「おはようございます。朝のお薬の時間です」

- 昼12時に:「水分をとりましょう。コップ1杯がおすすめです」

- 夜21時に:「そろそろ就寝前のお薬を忘れずに」

設定は専用アプリから簡単にカスタマイズ可能で、**本人の生活リズムや服薬内容に合わせた“音声スケジュール”**を作ることができます。

実際に使用している高齢者の中には、「声で教えてくれると、紙のメモよりずっと覚えやすい」と話す方も。

見守りが必要なご家族にとっても、安心材料になる機能です。

4-3-3 就寝前の軽運動ガイド機能

「寝る前にストレッチしたほうがいいのは分かっているけど、毎日は面倒で…」

そんな“わかってはいるけど続かない”夜のケアにも、AIスピーカーがひと押しをしてくれます。

たとえば「アレクサ、寝る前ストレッチを再生して」と声をかければ、YouTubeなどの軽運動動画を画面に再生。音声で「肩をゆっくり回しましょう」「深呼吸しながら前屈して」とナビゲートされ、自然と身体が動きます。

また、「毎晩21時にストレッチ動画を流す」といったスケジュール設定も可能。

“習慣に組み込む”だけで、やる気がなくても続けられる環境が整います。

「テレビを消したらスピーカーが呼びかけてくる」そんな流れが生活の一部になれば、運動習慣はもう“無理なく続けられる日課”です。

5.注意点・失敗しないコツ

5-1 初心者がつまずきやすいポイント

5-1-1 音声認識の精度に戸惑うケース

「え、今なんて言ったの?」「もう一回言わなきゃいけないの?」

AI音声スピーカーは便利な反面、「うまく反応してくれない…」という最初のつまずきが起こりがちです。

特に高齢者は、

- 声が小さい/はっきり話さない

- 言い回しが定型と違う

- 一文が長くなりがち

といった特徴があるため、**「アレクサ、天気を教えて」**のような短く明確なコマンドに慣れるまでは戸惑いが見られます。

実際の利用者からも、「ちゃんと話してるのに伝わらないのは悲しい」という声が上がることがあります。

ただ、話し方のコツ(区切りを入れる/少しゆっくり話す)を一緒に練習するだけで、スムーズな利用に繋がるので、最初は家族やスタッフがサポートすると安心です。

5-1-2 高齢者自身が「機械に話しかける」ことへの抵抗

「機械に向かって話しかけるなんて、なんだか恥ずかしい…」

こうした感情的なハードルは、思っている以上に大きな壁になります。

一方、スマートスピーカーは、“話しかけることで操作する”という新しい発想で、従来の家電やリモコンとは使い方が大きく異なります。

高齢者の多くは「触って操作する」ことに慣れているため、「話すだけで反応する」というAI特有の仕組みに戸惑いを感じます。

この段階で「やっぱり使わない」となってしまうケースも少なくありません。

だからこそ、導入初期は「楽しさ」や「便利さ」を実感できるシーンから始めるのがポイント。

たとえば、

- 「天気を聞く」

- 「好きな音楽を流す」

- 「今日のニュースを聞く」

といった身近で興味があるテーマからスタートすることで、「あ、話すと答えてくれるんだ!」という体験が好印象となり、徐々に抵抗感が薄れていきます。

5-2 失敗を防ぐ工夫と導入のコツ

5-2-1 家族が最初にサポートし、安心感を与える

「ひとりで使うのはちょっと不安…」「何かあったらどうしよう…」

AI音声スピーカーの導入初期は、多くの高齢者がそう感じます。だからこそ、最初は“家族が一緒に”使い始めることが大切です。

たとえば、

- 一緒に「アレクサ、今日の天気は?」と話しかけてみる

- 呼吸トレーニングの音声ガイドを一緒に聞いてみる

- 「この子(スピーカー)すごいね」と感想を共有する

といった**“体験を共にする”コミュニケーション**が、安心感を生みます。

また、「困ったらここを押す」「このアプリを開けば操作できるよ」と具体的なサポート体制を伝えておくと、スムーズな定着に繋がります。

AIスピーカーは“難しい機械”ではなく、“見守ってくれる相棒”だと自然に感じてもらえるようになるでしょう。

5-2-2 定期的な声かけと「使う時間を決める」仕組み化

AIスピーカーは便利な道具ですが、放っておくと使われなくなってしまうリスクもあります。

そのため、「使う時間をあらかじめ決めて、習慣化する」ことが大切です。

例としては、

- 朝9時:「おはようございます。今日の予定をお知らせします」

- 昼12時:「水分補給の時間です。コップ1杯飲みましょう」

- 夜21時:「寝る前のリラックス呼吸を始めましょう」

など、決まったタイミングで“声かけ”が届くよう設定することで、スピーカーが生活の一部になります。

さらに、家族が週1回でも「ちゃんと使えてる?」と確認してあげるだけで、「見守られている」という安心感も得られます。

“道具”としてではなく、“日常のパートナー”として定着させるには、環境整備と仕組みづくりがカギです。

6.記事のポイントまとめ

6-1-1 音声スピーカーは高齢者の“自立支援ツール”

「もう年だから…」「誰かに頼らないと…」——そう思いがちな高齢者にとって、AI音声スピーカーは“できること”を増やしてくれる心強いパートナーです。

・決まった時間に声をかけてくれる

・操作がシンプルでわかりやすい

・誰かがそばにいるような安心感がある

こうした特徴が、「自分でやってみよう」という意欲につながります。

誰かに管理されるのではなく、自分で健康を守る。音声スピーカーは、その“自立”をそっと支えてくれる存在なのです。

6-1-2 呼吸・運動・服薬が「楽に、自然に」続くように

習慣化が難しい呼吸トレーニングや軽運動、服薬や水分補給。

AI音声ケアスピーカーを活用すれば、それらが「頑張らなくても続けられる」ようになります。

・呼吸スキルのガイドで深呼吸が日課に

・軽いストレッチが就寝前のルーティンに

・飲水・服薬の声かけで“うっかり”が減る

つまり、**健康を守る行動が生活の一部として“溶け込んでいく”**のです。

努力ではなく仕組みで支える、それがこれからの高齢者ケアのあり方かもしれません。

6-2-1 Echo Show/Nest Hubの比較とリンク

「興味はあるけど、どれを選んだらいいの?」という方もご安心ください。

まずは代表的な2モデル「Echo Show(Amazon)」と「Google Nest Hub」の違いを簡単にチェックしましょう。

| 項目 | Echo Show | Google Nest Hub |

| 音声アシスタント | Alexa | Google アシスタント |

| 特徴 | スキル(アプリ)の数が豊富/Amazon連携が得意 | Googleカレンダー・YouTubeとの親和性が高い |

| おすすめユーザー | Amazonユーザー/プライム会員 | Androidユーザー/Google利用者 |

迷ったときは「音声の聞き取りやすさ」と「画面の見やすさ」を基準に選ぶと、高齢者にとって使いやすくなります。

6-2-2 無料で使えるスキル・有料スキルの紹介

導入後は、まず無料スキルを活用してAI音声ケアに慣れるのがおすすめです。たとえば:

- ✅「呼吸トレーニングガイド」(無料)

- ✅「お薬リマインダー」(無料)

- ✅「軽運動ルーティン」(無料 or 一部課金)

6-3-1 【今すぐチェック】人気の音声スピーカー商品一

「まずは手に取って試してみたい!」

そんなあなたのために、高評価&使いやすさ重視のモデルをピックアップしました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49c758e4.2a1c187e.49c758e5.23c06843/?me_id=1389200&item_id=10000606&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjustrich%2Fcabinet%2F09071710%2F09071723%2F09106430%2Fimgrc0119065266.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49c76899.4a25041c.49c7689a.b1b5dfa9/?me_id=1384811&item_id=10001659&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonoworld%2Fcabinet%2Fbag1%2Fcompass1629253491.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

I value the fast transactions and seamless withdrawals. This site is reliable. The updates are frequent and clear.

The interface is seamless withdrawals, and I enjoy portfolio tracking here. Support solved my issue in minutes.

The best choice I made for staking. Smooth and robust security.

I’ve been active for since launch, mostly for learning crypto basics, and it’s always scalable features.

Wow! This is a cool platform. They really do have the robust security. The mobile app makes daily use simple.

I was skeptical, but after a week of swapping tokens, the scalable features convinced me. I moved funds across chains without a problem.

The interface is intuitive UI, and I enjoy fiat on-ramp here. The updates are frequent and clear.

The trading tools are clear transparency and stable performance.

I personally find that the best choice I made for trading. Smooth and wide token selection. I moved funds across chains without a problem.

Kendall here — I’ve tried providing liquidity and the easy onboarding impressed me.