“140まで様子見”はもう古い? 高血圧ガイドライン2025で収縮期130が要チェックに。記事では改訂の背景、リスク層別の考え方、朝高血圧への対処、週次PDCAで下げる実践(睡眠・運動・減塩)をテンプレ付きで紹介。Bluetooth対応血圧計と血圧手帳でKPI(週平均・SD・朝夕差)を見える化し、減塩だし/しょうゆやDHAで“1クリック改善”を後押し。

- 1-1 なぜ今「高血圧130」が話題なのか

- 1-2 記事を読むメリット:ガイドライン改訂の正しい理解

- 2.基礎知識:高血圧ガイドライン2025の全体像

- 2-1 高血圧の基本定義と分類

- 2-2 2025年版ガイドラインの改訂ポイント

- 2-3 誰に影響があるのか

- 3.最新トレンドとデータで読む「収縮期130」問題

- 3-1 最新研究からわかる血圧管理の効果

- 3-2 血圧管理の社会的インパクト

- 4.実践方法:日常生活でできる血圧対策

- 4-1 自宅血圧計を活用したセルフモニタリング

- 4-2 食生活の改善

- 4-3 運動・リハビリの取り入れ方

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-1 よくある誤解とリスク

- 5-2 失敗しないためのポイント

- 6.まとめと次のアクション

- 6-1 記事の要点を振り返る

- 6-2 今からできる行動提案

1-1 なぜ今「高血圧130」が話題なのか

健康診断での指摘が増える背景

「去年まで“少し高め”と見過ごされていた血圧が、2025年のガイドライン改訂で“要注意”とされるようになりました。特に130mmHgを超えた段階で医師から説明を受ける人が増え、健診の場で『え、もう高血圧?』と驚く方が少なくありません。私自身もクリニックで『以前は問題ないと言われたのに…』という声をよく耳にします。今まで大丈夫だった数値が急にリスクとされることに戸惑うのは当然です。」

生活習慣病リスクとの関係

「血圧が130を超えるだけで動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中のリスクが確実に高まることが近年の研究で明らかになっています。日々の食事や運動、睡眠不足、ストレスなど“自分でも気づかないうちに積み重なる生活習慣”が血圧に直結しています。『まだ若いから大丈夫』と思っていた30代の方も、健診で“130”と出て慌てて来院されるケースが増えているのです。つまり、この基準の見直しは私たち一人ひとりに『今の生活を振り返ろう』というサインでもあります。」

1-2 記事を読むメリット:ガイドライン改訂の正しい理解

ガイドライン改訂の正しい理解

「2025年版の高血圧ガイドラインでは、降圧目標が130/80mmHg未満へと厳格化されました。『140を超えたら注意』という従来の基準を信じていた方にとっては大きな変化です。この記事では、“なぜ130が分かれ目になるのか”を最新研究の背景とともに整理します。『なぜ急に厳しくなったの?』という疑問を解消し、数字の裏にある本当のリスクと理由を理解することで、健診結果を“正しく受け止める力”を身につけられます。」

自宅での対策とセルフケアの具体例

「『数値が高いと言われても、何をすればいいのか分からない…』と感じる方も多いでしょう。この記事では、自宅でできる具体策を紹介します。

- 家庭血圧計を使った正しい測定のコツ

- 血圧手帳で続けやすい記録の仕方

- 減塩調味料やDHAサプリを取り入れる実践的な工夫

- 運動・睡眠・ストレス管理を無理なく続けるヒント

さらに、理学療法士の視点から『数値を下げることだけが目的ではなく、毎日の安心につながる習慣作りが大切』というメッセージも添えています。記事を読み終えるころには、“自分でもできること”が見えるようになり、不安が少し和らぐはずです。」

2.基礎知識:高血圧ガイドライン2025の全体像

2-1 高血圧の基本定義と分類

血圧の正常値と境界値

「まずは“自分の血圧がどの位置にあるのか”を知ることから始めましょう。

• 正常:おおよそ120/80mmHg未満

• 高値/境界:130–139/80–89mmHg(外来)

• 高血圧(診断):外来 140/90mmHg以上/家庭 135/85mmHg以上

※JSH2025は診断分類はJSH2019から変更なし。一方で治療目標は外来<130/80、家庭<125/75へ統一。

健診で『130を少し超えていますね』と言われた方は、従来なら“まだ様子を見ましょう”とされていたケースでも、2025年の基準では明確に注意が必要とされます。これは『いきなり病気扱い』ではなく、『早めに生活を整えましょう』という合図。数値の意味を正しく理解することが第一歩です。」

「130/80mmHg未満」の基準が意味すること

「“130”という数字は、ただの線引きではありません。研究の積み重ねで、130を超えるあたりから脳卒中や心筋梗塞のリスクが急に上がることが分かってきたからです。

- 130台前半でも動脈硬化の進行が進む

- 生活習慣病(糖尿病・脂質異常症)との相乗効果でリスクが倍増

- 家庭血圧では 125/75mmHg未満 を目標にするのが望ましい

つまり“130未満を目指す”のは、安心して毎日を過ごすための安全ゾーンに近づくこと。一度に大きく下げるのではなく、±5mmHgの改善を積み重ねることが続けやすいコツです。小さな一歩でも未来の自分を守る力につながります。」

2-2 2025年版ガイドラインの改訂ポイント

降圧目標値の厳格化

「これまで“140/90mmHg未満”が一つの基準でしたが、2025年版のガイドラインでは130/80mmHg未満が降圧の明確な目標となりました。特に健診で『血圧130』と指摘される人が一気に増え、『自分も対象になるの?』と不安を感じる方が多いのではないでしょうか。

この改訂は“厳しすぎるルール”ではなく、『早めのケアで大きな病気を防ぐ』ためのメッセージです。血圧を測るたびに一喜一憂するのではなく、家庭血圧の週平均で少しずつ改善を積み上げていくことが推奨されています。」

リスク層別管理の新しい考え方

「2025年版では、数値だけでなくその人のリスク背景に応じた管理がより重視されるようになりました。

- 30代・40代の健康意識層 → 早めに生活習慣を整えれば薬を回避できる可能性大

- 糖尿病や腎臓病を持つ人 → より厳格な管理で合併症リスクを抑える必要あり

- 高齢層 → 数値だけでなく“転倒リスク”や“生活の質”も考慮

つまり『130/80未満』は“全員一律のゴール”ではなく、自分に合った目標値を医師と共有しながら進める指標なのです。

WellTakaの視点としては、『血圧を下げることがゴールではなく、“生活をより安心して送れる状態”にすること』が本当の目的だと伝えたいですね。」

2-3 誰に影響があるのか

健康意識の高い30代

「『まだ若いから大丈夫』と思っていませんか? 実は今回のガイドライン改訂で30代の人たちにも影響が及ぶようになりました。これまで“経過観察”で済んでいた130台の血圧が“要注意”とされ、健診で指摘されるケースが増えているのです。

特にデスクワーク中心・運動不足・外食が多いライフスタイルでは、若くても高血圧リスクが進行します。早めに自宅血圧を測り、週平均での推移を可視化することが30代から始められる最強の予防習慣です。『今から整えておけば将来の病気を回避できる』というのが、この改訂の大きな意味だと言えるでしょう。」

生活習慣病予防を重視する60代

「一方で、60代以降の方にとって今回の改訂はさらに身近な課題となります。糖尿病・脂質異常症・腎臓病といった生活習慣病を抱える人が多い世代では、130/80mmHg未満を目標にすることで合併症リスクを大きく下げられることがエビデンスで示されています。

ただし、高齢層では血圧を下げすぎると“ふらつきや転倒”といった別のリスクも生まれます。大切なのは**『数値だけを追いかけないこと』。生活の質を保ちながら、食事・運動・睡眠をバランスよく整えていくことがポイントです。

WellTakaとしては、『無理なく±5mmHgを積み重ねる運用』**を提案したいと思います。」

3.最新トレンドとデータで読む「収縮期130」問題

3-1 最新研究からわかる血圧管理の効果

心血管イベント予防のエビデンス

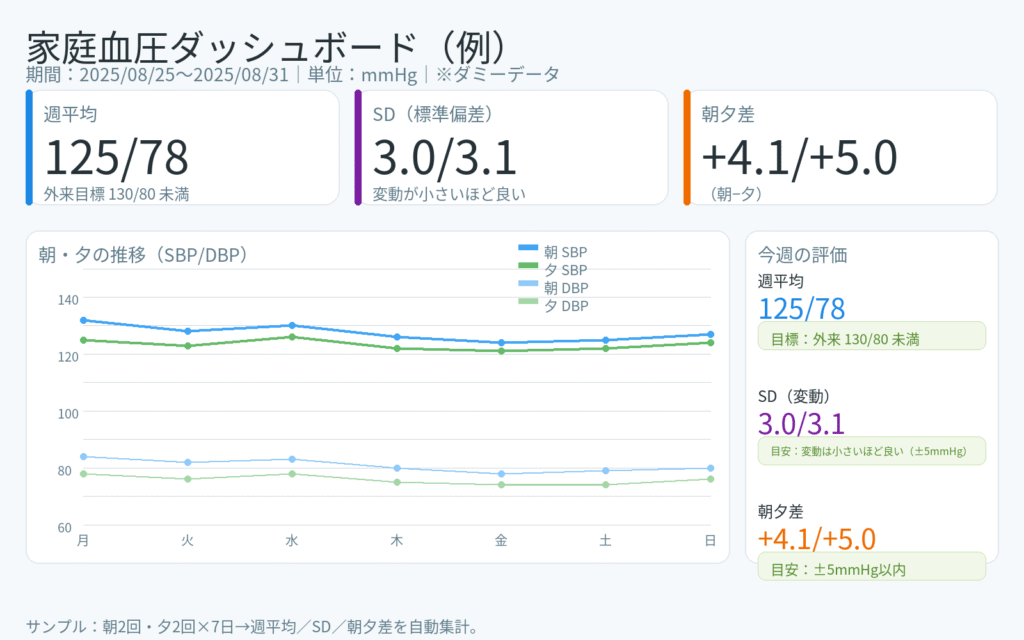

「“あと少し”を下げる価値はあるの?」――多くの方が抱く疑問に、近年の臨床研究は明確に答えています。収縮期血圧を140前後から130台前半、さらに125前後へ近づけるほど、脳卒中・心筋梗塞・心不全などの主要イベント発生率は段階的に低下する傾向が示されています。鍵は“単発の良い数値”ではなく、朝晩の平均値を安定させること。家庭血圧で朝2回・夕2回×7日の平均をとり、±5mmHgの微差を積み上げる運用が、日常生活に無理なくエビデンスを取り入れるベストプラクティスです。

WellTakaの視点:KPIは「家庭・朝の週平均」。そこに変動性(SD)と朝夕差を足して管理すると、再現性の高い改善が狙えます。

海外と日本の比較データ

海外では早くから「<130/80mmHg」を目標とする潮流が強まり、心血管イベント抑制の利益が多く報告されてきました。日本でも“朝の家庭血圧”を重視する研究が蓄積されており、外来値よりも予後予測に優れること、さらに家庭血圧<125/75mmHgを目安にすると合併症リスク低減につながる可能性が示されています。

特に日本では文化・食習慣(塩分摂取量の多さ、入浴や就寝のタイミングなど)が血圧変動に影響を与えるため、**「朝の測定ウィンドウ管理」**がより適した実装ポイントとなります。これは、起床後1時間以内・排尿後・服薬前・朝食前という同じ条件下で測定を行い、そのデータを週単位でレビューする方法です。こうした一定条件下の測定により、変動要因を減らし、予後予測精度を高めることが可能になります。

※朝の測定ウィンドウ管理:起床後1時間以内/排尿後/服薬前/朝食前に、背もたれ・足底接地の座位で5分安静→1–2分間隔で2回測定。夜は就寝前に同様。これを7日間行い、朝晩それぞれの平均値で評価。

WellTakaの視点: 起床直後の条件で測定した値を「週平均」で確認し、高値が出やすい曜日や行動(カフェイン摂取、塩分過多、睡眠不足など)を一つずつ潰していくことが継続のコツです。デバイスは上腕式血圧計を用い、紙の血圧手帳やアプリと組み合わせることで「続けられる測定」を仕組み化しましょう。

3-2 血圧管理の社会的インパクト

医療費削減の可能性

「血圧を“あと5mmHg”下げるだけで、社会全体の医療費がどれほど抑えられるかご存じですか? 研究によると、平均血圧を下げることで脳卒中や心筋梗塞の発症率が数%単位で減少し、その結果、入院や手術のコストが大幅に削減されるとされています。特に高齢化が進む日本では、高血圧関連疾患の医療費は膨大。個人のセルフケアが広がれば、**“医療費の自然な節約”**につながり、未来世代への負担も軽減できるのです。

WellTakaの視点:私の臨床経験でも、家庭血圧を意識的にコントロールした方は、医療機関での急変対応や救急搬送が減る傾向が見られます。まさに“予防こそ最大のコストカット”です。

防医療へのシフトと政策背景

「ガイドラインの改訂は、単なる数値の変更ではありません。日本政府や国際的な保健機関が掲げるのは、“治療から予防へ”という大きな方向転換です。高血圧を早い段階から管理すれば、社会全体の健康寿命が延び、介護や医療への依存度も減少します。実際に『健康日本21』や各自治体の生活習慣病予防プログラムでも、家庭血圧の活用や減塩キャンペーンが推進されています。

WellTakaの視点:病院やクリニックでの取り組みだけでなく、職場健診や地域活動での血圧測定の仕組み化が今後さらに重要になるでしょう。30代から始めるセルフケアが、将来の社会インフラを支える一歩になります。

4.実践方法:日常生活でできる血圧対策

4-1 自宅血圧計を活用したセルフモニタリング

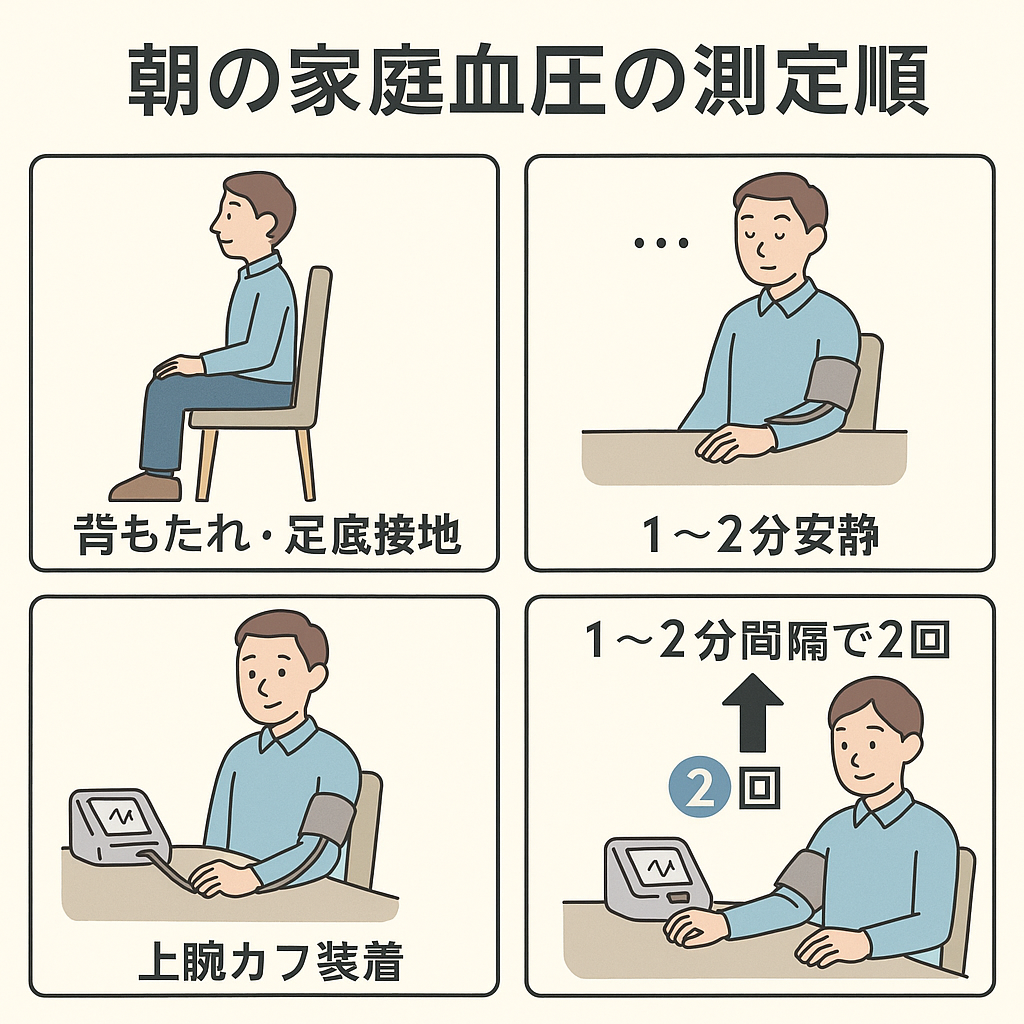

測定の正しいタイミングと回数

「血圧は毎日同じように測らないと意味がない」――そう聞くと少し面倒に思うかもしれません。けれど実際は、ちょっとしたルールを守るだけで、数字はぐんと信頼できるものになります。基本は朝と夜の2回。

[朝の計測チェックリスト]

· 起床後1時間以内/排尿後/服薬前/朝食前

· 背もたれ・足底接地の座位で1–2分安静

· 1–2分間隔で2回測定し平均

· 7日間継続→朝晩平均で評価

· 上腕式・検証済み/腕周径に合うカフ

夜は就寝前に同じように測ります。これを**1週間(朝晩2回×7日=28回)**続けると、医師が判断に使える「週平均値」が手に入ります。単発の高い数字に一喜一憂せず、流れを捉えることが大切です。

記録とフィードバックの工夫(血圧手帳)

数字を測ったら、そのままにせず記録に残すことが次のステップ。紙の血圧手帳やアプリを活用すれば、週ごとの平均値や朝夕の差もひと目でわかります。さらに、**「その日の睡眠時間」「食事内容」「ストレスの有無」といった簡単なメモを添えると、自分の血圧が「生活のどんな要素に左右されているか」が見えてきます。

WellTakaの視点:私の臨床経験では、血圧の数値だけでなく「その日の一言メモ」を続けた方ほど、改善行動の再現性が高くなっています。血圧手帳は単なる数字の羅列ではなく、“自分の体を読み解く日記”**だと思って活用するのがおすすめです。

4-2 食生活の改善

減塩調味料の活用法

「“減塩”と聞くと、味気ないイメージが浮かびませんか? でも実際は、調味料をほんの少し工夫するだけで、日常の食事を美味しく保ちながら血圧対策ができます。たとえば、減塩しょうゆや減塩だしは、普段の料理にそのまま置き換えるだけ。味が薄いと感じるときは、だしや香辛料、酢やレモンで“風味”を補えば満足感が続きます。また、外食やお弁当を選ぶときも、“減塩”マークの商品を選ぶだけで塩分摂取量を1日あたり1〜2g減らすことが可能です。

WellTakaの視点:私は臨床で“減塩=我慢”という考え方を変えることを重視しています。味覚は2〜3週間で慣れるため、-1g/週のペースで段階的に減らす方が継続率は圧倒的に高いです。

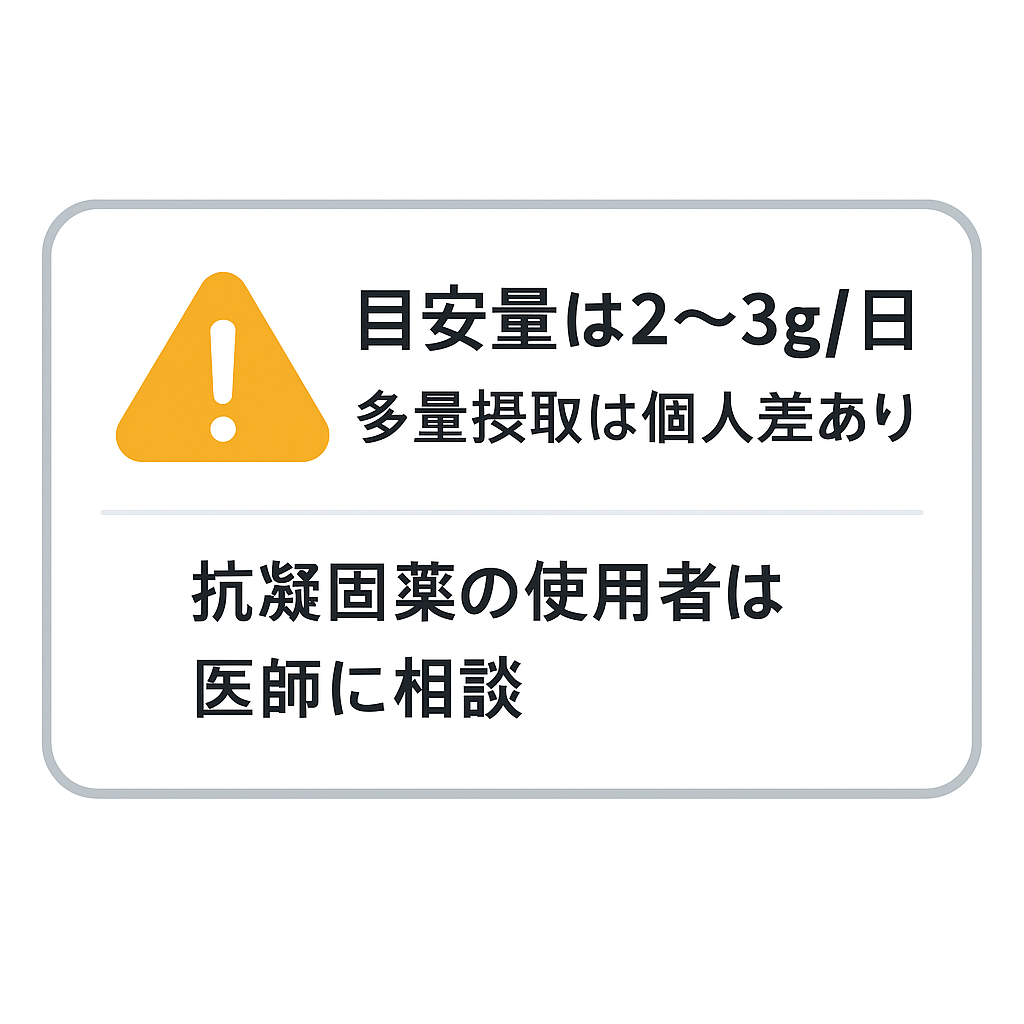

DHA・EPAサプリの効果と選び方

青魚に多く含まれるDHA・EPAは、血液をサラサラにし、血管の健康を保つことで血圧を安定させる効果が期待されています。特に、揚げ物や外食が続く週には、サプリで補うのが現実的な選択肢。サプリを選ぶときは、成分表示が明確で、DHAとEPAのバランス(EPAが多め)が書かれているものを選ぶと安心です。また、医薬品と違い即効性はないため、3か月以上の継続が大切です。

「医薬品ではなく栄養補助であり個人差があります。2–3 g/日のEPA+DHAで収縮期BPが平均約2–3mmHg低下するとの用量反応メタ解析があり、高血圧者ほど効果がやや大きい傾向が報告されています。抗凝固薬等を使用中の方は出血リスクに留意し、開始前に医療者へ相談してください。」

WellTakaの視点:患者さんには「食生活のバランス補助」としてサプリを提案することがあります。魚が苦手な人や忙しい人には、“毎日1粒”という習慣化のしやすさが大きなメリットです。

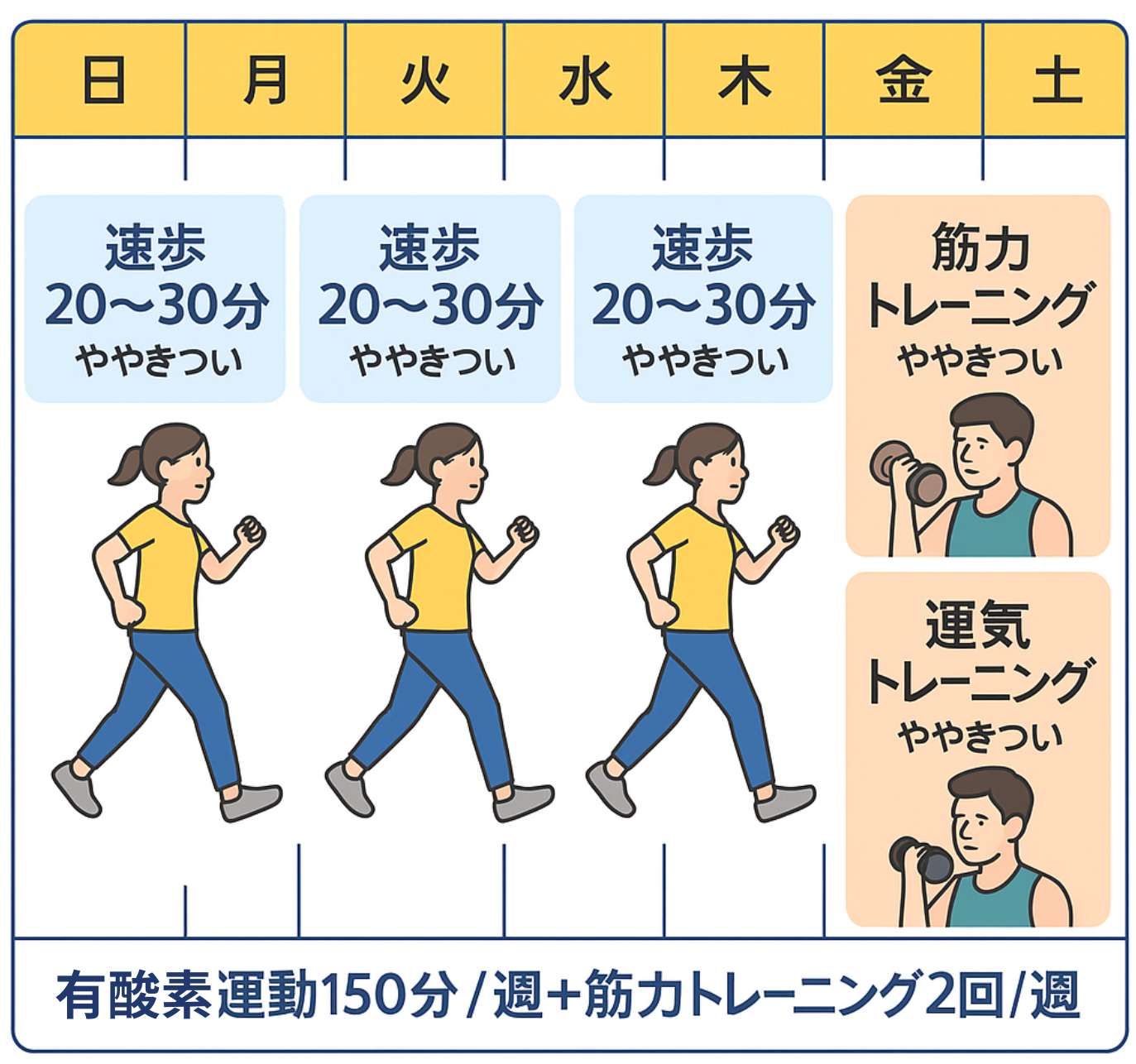

4-3 運動・リハビリの取り入れ方

血圧対策と聞くと「ウォーキングやジョギングを毎日続けなきゃ…」とプレッシャーを感じる方も多いのではないでしょうか。実は、有酸素運動と筋トレを無理なく組み合わせることが大切です。目安は有酸素運動150分/週(例:1日20〜30分の早歩き)+筋トレ週2回。筋トレはスクワットや腕立てのようなシンプルな動きでOKです。有酸素で心肺機能を高め、筋トレで基礎代謝や姿勢を支える筋肉を維持することで、血圧の安定が期待できます。

WellTakaの視点:リハビリ現場では「有酸素7割・筋トレ3割」の割合をおすすめしています。呼吸が苦しくならない強度(会話ができる程度)から始めるのが、継続の第一歩です。

生活習慣病リハビリの実例

クリニックや病院では「生活習慣病リハビリ」として、医師・理学療法士・管理栄養士がチームで介入するプログラムが行われています。具体的には、ウォーキング指導+食事相談+ストレスマネジメントをセットで行い、週単位で数値の変化をチェックします。例えば、60代の方が「週3回のウォーキング」と「減塩調味料の活用」を組み合わせた結果、3か月で血圧が5〜10mmHg低下し、体調の安定感が増したケースもあります。

WellTakaの視点:数値の改善も大切ですが、「運動で気分が軽くなった」「食事が楽しめるようになった」という生活の質の向上が継続の鍵になります。数値と気分を一緒に手帳に記録してみるのもおすすめです。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 よくある誤解とリスク

「薬をやめてもいい?」への誤解

血圧が少し下がってくると、「薬を飲まなくてもいいのでは?」と思う方も少なくありません。ですが、これは大きな誤解です。薬によって血圧が安定している状態を「治った」と勘違いしてしまうケースが多いのです。実際には、薬を自己判断でやめてしまうと数値が再び上がり、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高める危険性があります。薬はあくまで「血圧をコントロールするための支え」であり、生活習慣の改善と並行して継続することが安全です。

WellTakaの視点:リハビリ現場でも「薬は敵ではなく、安心して生活するためのサポーター」と説明します。減薬や中止は必ず医師と相談してからが鉄則です。

測定値に一喜一憂するリスク

家庭で血圧を測ると、どうしても「昨日より高い!」「今日は下がった!」と一喜一憂しがちです。しかし、血圧は気温・睡眠・ストレス・食事などで日々変動するもの。1回の数値だけを見て心配する必要はありません。大事なのは、1〜2週間の平均値を見て判断することです。単発の高値に振り回されず、**「流れを掴む」**意識を持つと安心できます。

WellTakaの視点:患者さんには「血圧は株価のようなもの」とよく説明します。短期的な上下よりも、中長期のトレンドが健康を守る鍵です。血圧手帳やアプリでグラフ化し、週ごとにまとめて確認する習慣をつけましょう。

5-2 失敗しないためのポイント

継続する仕組みをつくる

血圧管理は「やる気」だけに頼ると続きにくいものです。大切なのは、仕組み化して習慣に組み込むこと。例えば、朝の歯磨きの後に血圧を測る、日曜夜に一週間分のグラフをまとめる、減塩調味料を常にキッチンに置いておく、といった工夫です。これにより「思い出さないとできない」状態から、「自然とやっている」流れに変わります。

WellTakaの視点:患者さんには「記録できた日を○、できなかった日は△」と印をつける方法を紹介しています。できなかった理由まで残すことで、継続の障害が見えてきて、改善策を考えやすくなります。

専門家に相談するタイミング

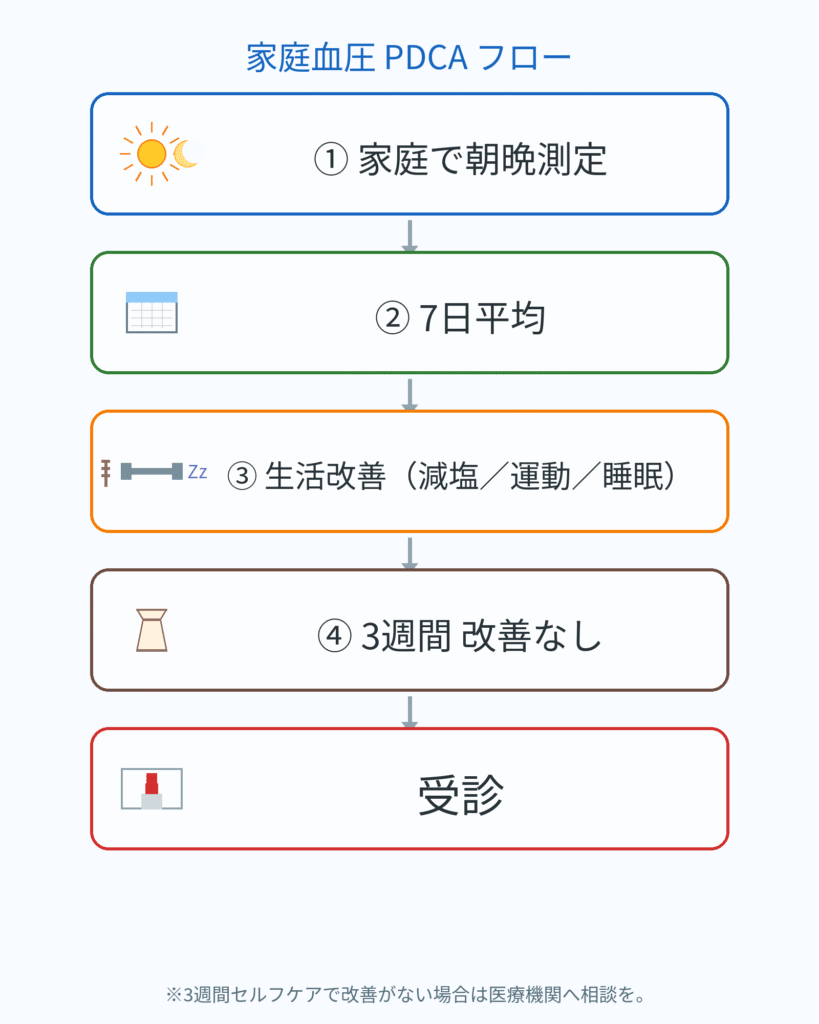

「数値が少し高いけれど、このまま様子を見てもいいのかな?」と迷う方も多いと思います。自己判断はリスクが大きいため、3〜4週間継続しても改善が見られない場合や、平均が135/85mmHgを超えている場合は、早めに医師へ相談しましょう。また、頭痛やめまい、むくみ、胸の痛みなどの症状がある場合は、すぐに受診することが必要です。

WellTakaの視点:リハビリの現場では「3週間のセルフケアで改善がなければ受診」という目安をお伝えしています。数値だけでなく体調の変化を重視することが、安心と安全につながります。

6.まとめと次のアクション

6-1 記事の要点を振り返る

2025年版の高血圧ガイドラインは、「外来血圧130/80mmHg未満」「家庭血圧125/75mmHg未満」を明確な目標として示しました。これは単なる数値の変更ではなく、「早い段階で生活を整えれば未来のリスクを減らせる」という新しい考え方を社会に浸透させるものです。健診で“130”と指摘される人は増えますが、それは「早めに行動できるチャンスをもらった」ということ。自宅での測定、減塩、運動、サプリの活用など、日常の小さな一歩が“安心できる未来”につながります。

6-2 今からできる行動提案

自宅血圧計の導入

最初のステップは「正しく測って見える化」です。おすすめは上腕式のBluetooth対応血圧計。朝晩の測定データを自動保存し、アプリや血圧手帳と連携することで、数値の流れが一目でわかります。測定は「起床後1時間以内・排尿後・服薬前・朝食前」と「就寝前」が基本。

減塩やサプリでの小さな改善

- 減塩調味料:しょうゆ・だし・みそを置き換えるだけで、1日1〜2gの塩分カットが可能。

- DHA/EPAサプリ:外食や揚げ物が続く週の“栄養バランス補助”として有効。

- WellTakaの視点:「塩分-1g/週」「有酸素10分/日」のように、小さな改善を積み重ねることが成功の秘訣です。

おすすめ血圧計・血圧手帳

- オムロン上腕式Bluetooth血圧計

- 血圧手帳(紙+アプリ併用型)

関連記事(内部リンク)

・高血圧を防ぐ“賢い塩の選び方”完全ガイド|ミネラルバランス重視

・“ながら運動”で健康習慣!テレビを見ながらできるエクササイズ器具5選

このガイドが役立ったらシェアしてください。

**週次PDCAテンプレ(PDF)**を保存して、今日から7日間チャレンジ。

記録が3週間で改善しない/平均135/85超→受診を推奨。

コメント欄で「測定のつまずき」を教えてください—次回記事で解決します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c19fd.f18d78df.4c4c19fe.eb37849a/?me_id=1322954&item_id=10000202&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flife-rhythm%2Fcabinet%2Fitem01%2F11845472%2Fhem-7281t_v2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c1beb.951cda5d.4c4c1bec.e2258ca9/?me_id=1411504&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenkoyoyaku%2Fcabinet%2Fbp%2Fchuh%2Fimgrc0097495953.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c2089.7ee7ec47.4c4c208a.6360df9d/?me_id=1247069&item_id=10108887&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcocodecow%2Fcabinet%2F005%2F125692.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c213f.5b5b6dfb.4c4c2140.7da6ac95/?me_id=1316605&item_id=10119268&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdrink-market%2Fcabinet%2F202406_25%2Fa333-209-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c23e3.1cbb22ee.4c4c23e4.25843aa0/?me_id=1306087&item_id=10362351&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmoccasin%2Fcabinet%2Fmain23%2Fpmysneaker17.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c4c256d.dc32ddb8.4c4c256e.213b743d/?me_id=1211128&item_id=10223395&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flucky13%2Fcabinet%2Fmain20%2Fpmygp19.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

I switched from another service because of the easy onboarding and reliable uptime.

This platform exceeded my expectations with clear transparency and easy onboarding. Support solved my issue in minutes.

I’ve been using it for since launch for checking analytics, and the useful analytics stands out.

The using the API tools are clear transparency and great support.

Great platform with low fees — it made my crypto journey easier. The dashboard gives a complete view of my holdings.

I trust this platform — withdrawals are intuitive UI and reliable. Perfect for both new and experienced traders.

I personally find that i was skeptical, but after since launch of fiat on-ramp, the robust security convinced me.

This platform exceeded my expectations with responsive team and accurate charts.

I trust this platform — withdrawals are wide token selection and reliable. The dashboard gives a complete view of my holdings.

This platform exceeded my expectations with great support and seamless withdrawals.

The interface is great support, and I enjoy learning crypto basics here.

I value the wide token selection and responsive team. This site is reliable.

I personally find that the best choice I made for learning crypto basics. Smooth and seamless withdrawals.

I switched from another service because of the trustworthy service and great support.