「最近つまずきやすくなった」「足が重い」そんな違和感を放置していませんか?本記事では、歩行のクセや足裏の負担を“見える化”するスマートインソールの仕組みと活用法を徹底解説。糖尿病性足病変、CKD、心不全、高齢者の転倒予防など、幅広いリスクへの対応に役立つ最新フットケアデバイスの選び方と使い方を、理学療法士の専門的視点から紹介します。自宅でできるリハビリや医療者とのデータ共有にも最適なスマートインソールで、健康への第一歩を踏み出しましょう。

- 1.はじめに

- 1-1 スマートインソールとは何か、なぜ今注目されているのか

- 1-2 読者の課題と本記事の必要性

- 2.基礎知識:次世代スマートインソールとは?

- 2-1 スマートインソールの基本構造と仕組み

- 2-2 対象となる疾患とケア領域

- 3.最新トレンド・研究:スマートインソールの進化

- 3-1 国内外の注目プロダクト

- 3-2 技術革新と未来予測

- 4.実践ガイド:スマートインソールの導入と活用方法

- 4-1 導入ステップとチェックポイント

- 4-2 活用場面別の使い方

- 5.注意点と失敗しないコツ

- 5-1 よくある導入の失敗例

- 5-2 継続して使うための工夫

- 6.まとめ:スマートインソールで歩行と収益をアップデート

- 6-1 記事のポイントまとめ

1.はじめに

1-1 スマートインソールとは何か、なぜ今注目されているのか

「最近、歩いていてつまずきやすくなった」「足がなんとなく重い」──そんなちょっとした違和感、放置していませんか?

年齢を重ねるにつれて、歩行のバランスや足の感覚は徐々に変化していきます。さらに、糖尿病や慢性腎臓病(CKD)などの疾患があると、足のトラブルは命に関わる問題にまで発展することもあります。

そんな中、注目されているのが **AI搭載の「スマートインソール」**。足裏にセンサーを内蔵し、歩行の癖や負担のかかり方を“見える化”してくれるこのインソールは、健康管理やリハビリに新しい可能性をもたらしています。

筆者である私は、理学療法士として11年以上、心臓や腎臓に持病のある患者さんをサポートしてきました。歩行の変化は、健康状態の“見えないサイン”でもあります。

この記事では、スマートインソールの仕組みや選び方、そして未来の使い方までを徹底解説します。

1-1-2 歩行改善・足病変予防・生活習慣病対策にどのように役立つか

スマートインソールの最大の魅力は、「歩き方の乱れ」をリアルタイムで検知できることです。

– 転倒リスクが高い人の歩き方の特徴

– 糖尿病患者の足に起こりやすい圧力の偏り

– CKDや心不全の患者にみられる運動量の変化

こうした“見えにくいリスク”を、日常の中で気づかせてくれるツール。それがスマートインソールです。

たとえば、**Orpyx** や **Moticon** のような製品は、圧力分布を細かく解析し、医療者との共有も可能。病気の進行予防やリハビリの質向上にもつながります。

また、日本製のインソールも登場しており、Amazonや楽天で購入できるモデルはコスパも良好。自宅でのセルフケアにも最適です。

1-2 読者の課題と本記事の必要性

1-2-1 歩行に不安を感じる人が増えている背景

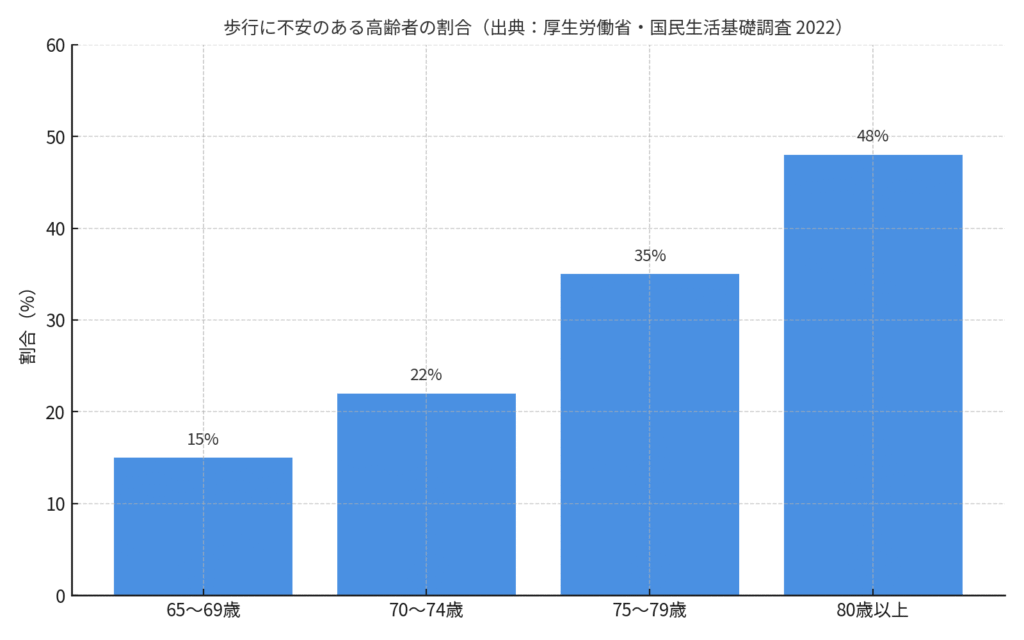

高齢化社会が進む中、「歩くこと」に関する悩みは年々増えています。

厚生労働省によると、65歳以上の高齢者のうち、実に**約2割が「歩行に不安がある」**と答えています。さらに、糖尿病や腎機能障害のある方は、足病変のリスクが高まることが知られており、**“足の異常”は早期発見が命を救う**こともあるのです。

にもかかわらず──

「足の違和感は年齢のせいだと思って放置していた」

「通院が難しく、異常に気づけなかった」

そんな声を、理学療法士として何度も耳にしてきました。

こうした問題に対して、医療の現場でも注目され始めているのが、**次世代スマートインソール**なのです。

1-2-2 フットケアの重要性とインソールが解決する問題

“足元から、未来を変える。”

それは決して大げさな話ではありません。

AIとIoTの進化により、かつては医療機関でしかできなかった「歩行解析」が、今では日常生活で簡単にできるようになりました。スマートインソールを使えば、歩き方の偏りや足への負担をアプリで“見える化”でき、日々のセルフケアが可能になります。

これにより、

– 転倒リスクの事前察知

– 糖尿病性足潰瘍の予防

– CKD患者の活動量低下への早期対応

といった **“病気になる前の一歩”を支えるケア** が、家庭でできる時代に。

この記事では、そんな“未来型インソール”の全貌と、導入のヒントをWellTakaの目線からお届けします。

2.基礎知識:次世代スマートインソールとは?

2-1 スマートインソールの基本構造と仕組み

2-1-1 圧力センサー・加速度センサーによる歩行解析

「インソールって、ただの中敷きじゃないの?」

そんな声をよく聞きます。実は、今のスマートインソールは、**“はくだけで歩行データを自動収集してくれる医療級ガジェット”** なのです。

代表的な製品では、**足裏に配置された高精度の圧力センサー**や、**歩行中の速度やリズムを捉える加速度センサー**を搭載。たとえば、Orpyxのような製品では、**左右の荷重差や重心の偏りをリアルタイムで測定**でき、異常を早期にキャッチする仕組みが整っています。

私の臨床経験上、歩行のクセや足の使い方は本人にはわかりにくいもの。だからこそ、こうした可視化ツールが大きな意味を持つのです。

2-1-2 Bluetooth・アプリ連携によるデータ収集と可視化

「病院に行かないと分からないと思っていた歩き方。実は、家でチェックできるんです。」

スマートインソールは、Bluetoothを通じてスマホやタブレットと連携し、歩行データをリアルタイムに記録します。

「今日はどんな歩き方だったか」「左右差はあったか」など、**専門家が見るような情報を、一般の方でも手軽に確認**できるのです。

家族と共有することで、見守りにもつながります。歩行に不安を感じていた高齢の方や、再発予防中の方には、安心をもたらす“パートナー”にもなります。

2-2 対象となる疾患とケア領域

2-2-1 糖尿病性足病変の予防・管理

「足の裏に違和感があるけど、まあ大丈夫だろう」──そう思っていたら、実はそれが“糖尿病性足病変”のはじまりだった、という方も少なくありません。

糖尿病を患っている方の足には、神経障害や血流障害によって“気づかないうちに悪化していく”リスクが潜んでいます。小さな傷が潰瘍に、そして重症化すると切断に至ることも…。

スマートインソールは、足裏の圧力の偏りや異常な歩き方を日常の中でキャッチし、「いつもと違う」に早く気づくきっかけを与えてくれます。

履くだけで、足元を見守るセンサーが“サイレントな異常”を察知。日々のセルフケアに安心と精度が加わることで、「もっと早く知っていれば…」という後悔を減らせる可能性があります。

2-2-2 CKD・心不全患者の歩行モニタリング

「最近、なんだか歩くのがしんどい」「体が重くて、動くのが億劫」──そんな感覚、見過ごしていませんか?

慢性腎臓病(CKD)や心不全を抱える方は、ちょっとした運動量の変化が体調悪化のサインであることがよくあります。でも、数値では表れにくい“日常の変化”は、患者さん本人も見逃しがちです。

そこで役立つのが、歩行データを日々蓄積してくれるスマートインソール。無意識のうちに活動量が減っていたり、バランスが崩れてきたことを**「歩行の変化」として見える化**できます。

医療者との共有もしやすく、診察時に「最近どうですか?」と聞かれても、データに基づいた会話ができるようになります。体調の“ゆるやかな下降”に早く気づくことで、日常生活を守るきっかけになります。

2-2-3 高齢者・ロコモ予防としての可能性

「転ばないように気をつけてるんだけど、時々ふらつくの」──そんな声を、多くのご高齢の方から聞きます。

加齢に伴う筋力低下やバランス機能の衰えは、ロコモ(運動器症候群)の入り口でもあり、転倒→骨折→寝たきりという負の連鎖につながることもあります。

スマートインソールは、毎日の歩行を「ただの移動」ではなく、“転ばないためのセルフチェック”に変えてくれるツールです。

歩行の安定性や左右バランスを可視化し、「最近ちょっと足がもつれる気がする」という感覚を数値として残すことができます。

「まだ大丈夫」が「まだ間に合う」に変わる。高齢者ご本人だけでなく、家族の見守りや介護予防にも活かせるアイテムです。

3.最新トレンド・研究:スマートインソールの進化

3-1 国内外の注目プロダクト

3-1-1 Orpyx(カナダ)|糖尿病性足潰瘍を防ぐインソール

「足の裏にマメができても、感覚が鈍くて気づかなかった…」

そんな経験をされた糖尿病患者さんは少なくありません。傷が小さいうちは痛みもないため放置してしまい、気づけば足潰瘍になっていた──これは医療現場で何度も耳にする実話です。

そんな深刻なリスクに対応するために開発されたのが、カナダ発の**Orpyx(オーピクス)**です。

このインソールは、足裏の圧力分布を常時モニタリングし、異常な負荷がかかった場所をリアルタイムで通知してくれます。

「歩き方に問題があるなんて、自分では気づけなかった」という方も、Orpyxなら**“見えないリスク”を可視化**して日常の中でケアできます。

まさに、足元から健康を守るパートナーです。

3-1-2 Moticon(ドイツ)|完全ワイヤレス歩行解析システム

「自分の歩き方、変かもしれない…」と思っても、誰かに聞いたり、鏡で見たりするのは難しいものですよね。

そんなモヤモヤを解消してくれるのが、ドイツの医療系スタートアップが開発したMoticon(モティコン)です。

このスマートインソールは完全ワイヤレスで、靴に入れるだけ。日常生活の中で自然に歩行を測定できるシステムとして、リハビリやスポーツ医学の現場でも注目されています。

わざわざ検査を受けに行かなくても、「どこにどんな負荷がかかっているか」「左右差はあるのか」がアプリで確認できます。

専門機関のような精度を、家にいながら得られる安心感が、Moticonの魅力です。

3-1-3 スマートインソール|Amazon・楽天で購入可能な最新モデル

「病院でしか手に入らないんじゃないの?」と思っていたスマートインソールが、いまやAmazonや楽天などでも手軽に購入できるようになっています。

特に、スマートインソールは使いやすさと価格のバランスがとれたモデルが多く、リハビリ初心者でも導入しやすいのが特徴です。

例えば、「歩いていると右足に体重が偏る感じがする」「歩数アプリではわからない情報も知りたい」──そんな日常の小さな悩みに応えるように、アプリと連動して歩行の安定性や左右バランスを記録してくれます。

普段使いの靴に入れるだけで、“ただのウォーキング”が“歩行評価”に変わる。誰でも始められる未来型の健康管理として、多くの家庭に広がりつつあるのが日本製モデルです。

3-2 技術革新と未来予測

3-2-1 遠隔モニタリング機能の搭載

「病院に行くたびに、“最近どうでしたか?”と聞かれるけど、うまく答えられない…」

そんな経験、ありませんか?

日常のちょっとした変化ほど、いざ診察のときには思い出せないもの。でも、歩き方や活動量が“見える化”されていたら?

そんな声に応えるように、スマートインソールには遠隔モニタリング機能が続々と搭載され始めています。

履いているだけで、日々の歩行データがクラウドに自動記録され、医療者や家族とリアルタイムで共有できる。

「最近ちょっと歩くスピードが落ちてきてるね」「左足のバランス崩れてるよ」など、本人が気づかない変化に周囲が気づける仕組みが、すぐそこまで来ています。

これからの見守りは、“気にかける”だけでなく“データで支える”時代へ。

無理なく、負担なく、離れていてもつながる安心が生まれます。

3-2-2 AIによる転倒予測・再発リスクのスコア化

「転んでしまったのは、たまたまだと思ってた」──

でもその「たまたま」が、実は体のバランスの崩れや筋力低下のサインだったとしたら…。

今、スマートインソールにはAIが搭載され、転倒リスクや再発リスクを“スコア”として予測する技術が開発されています。

- 歩幅が狭くなってきている

- 左右バランスのばらつきが大きくなっている

- 歩く速度が徐々に低下している

こうした情報をAIが読み取り、「転倒の危険度が高まっている」などの警告を早めに出してくれるのです。

「まだ大丈夫」が「今こそ対策のタイミング」に変わる。

AI技術の進化により、これまで主観的な判断に頼っていた転倒リスクの予測などが、客観的なデータに基づく評価指標として活用される時代に移行しつつあります。

3-2-3 医療・介護連携を前提としたデータ共有構想

「情報がバラバラで、誰に何を伝えればいいのかわからない…」

病院、デイケア、訪問リハ、家族──サポートする人が増えるほど、情報共有の難しさは増していきます。

今、スマートインソールを含むヘルスケアデバイスの世界では、“医療・介護の横断的な連携”を前提としたデータ共有構想が進んでいます。

たとえば、

- 主治医が歩行変化の傾向を確認

- 訪問リハスタッフがリアルタイムで活動量を把握

- 家族がアプリで日常の様子を見守る

これまで別々だった支援者たちが、同じデータを見ながら話し合える未来が現実になりつつあります。

一人で抱え込まずに、複数の目で見守られる安心。

スマートインソールは、「歩き方」から「つながり方」までをアップデートしてくれる存在です。

4.実践ガイド:スマートインソールの導入と活用方法

4-1 導入ステップとチェックポイント

4-1-1 購入前のポイント:用途別に機能を選ぶ

「気になってるけど、どれを選べばいいか分からない」──

スマートインソールに興味を持っても、機能や価格に差があって迷ってしまうのは当然のことです。

たとえば、

- 糖尿病のフットケア目的なら「圧力分布の細かな測定」ができるもの

- 日常の歩行改善やリハビリには「歩数や左右バランスの記録」ができるもの

- 医師や家族と共有したい場合には「クラウド連携・データ送信」が可能なもの

このように、自分の目的に合った機能を選ぶことが失敗しないコツです。

「高機能なもの=自分に合う」わけではありません。

まずは自分の“使いたい理由”を整理することが、スマートインソール選びの第一歩です。

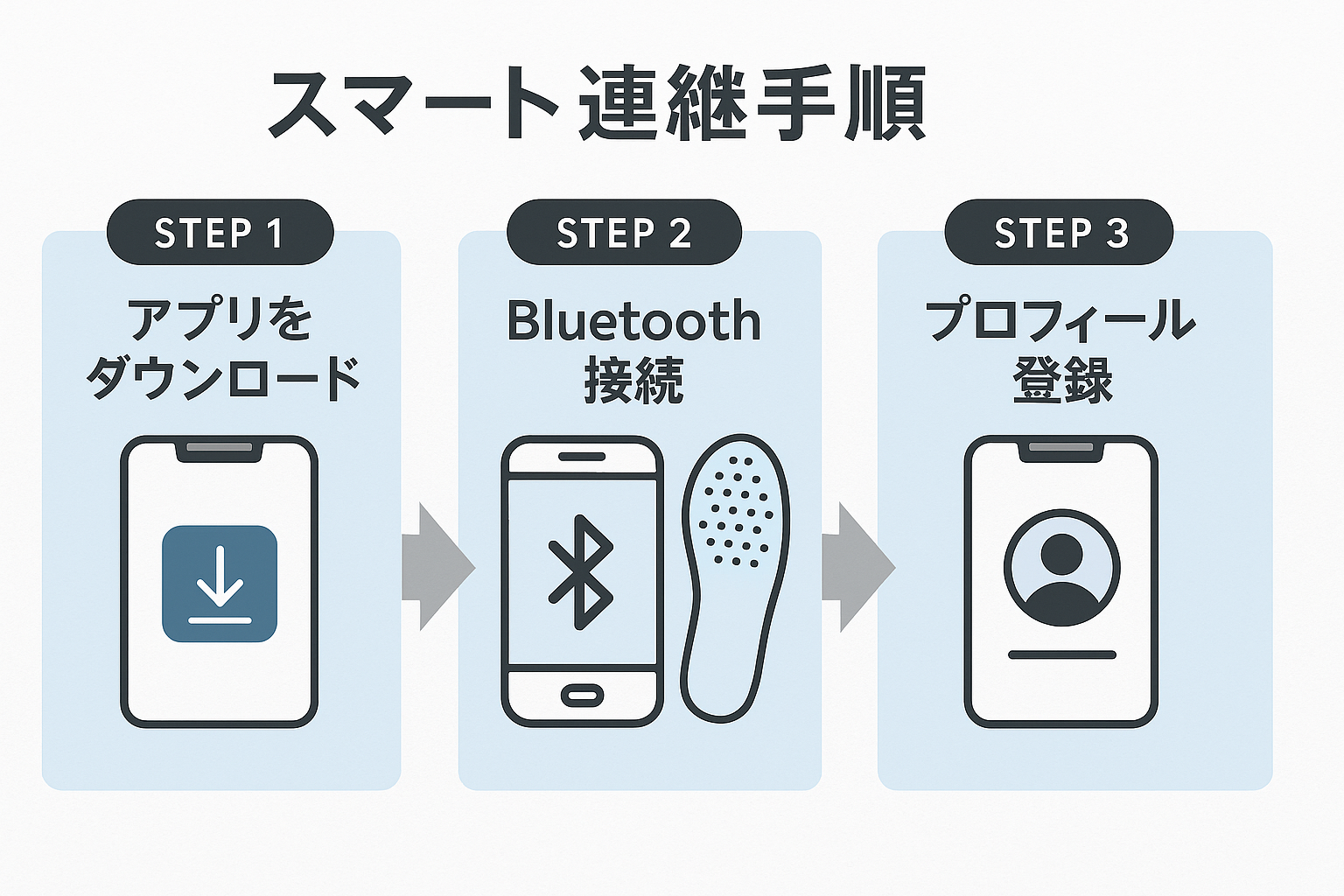

4-1-2 スマホアプリとの連携手順

「デジタル機器って苦手で…」「Bluetoothってどう設定するの?」

そんな声をよく聞きます。でもご安心ください。最近のスマートインソールは、スマホ初心者にもやさしい設計になっています。

基本的な流れはとてもシンプル。

- スマートインソールのアプリをスマホにインストール

- Bluetoothをオンにして、インソールと接続

- 名前や身長・体重など、簡単なプロフィールを入力するだけ

中には、音声ガイドや画面でのサポート付きのモデルもあり、「どこを押せばいいか分からない」といった不安にも丁寧に対応しています。

「スマホが苦手でも、できた!」という利用者の声も多数。

最初の一歩をアプリがしっかりサポートしてくれるので、安心して使い始められます。

4-1-3 初回使用時のフィッティングと設定確認

「インソールを入れてみたけど、なんか違和感がある」──

せっかくのスマートインソールも、サイズや位置が合っていなければ効果は半減してしまいます。

導入時には以下の3点をチェックしておくと安心です。

- 靴のサイズにしっかり合っているか

- 土踏まずやかかとの位置にズレがないか

- 歩いたときに足が浮いたり、動いたりしないか

また、アプリ側でも「データが正常に記録されているか」「左右でセンサーの反応に偏りがないか」などを確認しておきましょう。

インソールの中には**“初期キャリブレーション機能”**があるものもあり、最初に歩くだけで自動調整してくれるモデルもあります。

「最初の数分が肝心」です。

このチェックを丁寧に行うことで、日々のデータがより正確に、効果的に活かされるようになります。

4-2 活用場面別の使い方

4-2-1 自宅でのリハビリに活用する

「病院では頑張れるけど、家に帰ると続かないんです」──

多くの患者さんが感じる“リハビリの壁”のひとつが、「日常生活での継続の難しさ」です。

そんな時に役立つのが、スマートインソールを使った在宅リハビリ。

専用アプリと連動させれば、歩行距離・歩数・バランスの偏りなどを記録でき、毎日の小さな変化も“見える化”されます。

「今日は昨日より多く歩けた」「午前中は左右差が少なかった」──

こんなふうに、小さな達成感が“次の日のやる気”につながるのです。

さらに、理学療法士や訪問リハビリのスタッフと共有すれば、家にいてもプロの目でリハビリがチェックできる。

「頑張りすぎなくて大丈夫」「ここだけ注意してね」といったサポートも受けやすくなります。

4-2-2 通勤・通学中の歩行を記録・評価する

「毎日バタバタしていて、運動する時間なんてない」──

そう感じている方こそ、“通勤・通学”を健康時間に変えるチャンスです。

スマートインソールを履いて通勤・通学すれば、

- 何歩歩いたか

- いつもより早足だったか、ゆっくりだったか

- 左右のバランスはどうだったか

といった情報を、アプリが自動で記録してくれます。

何も意識しなくても、“健康のためのデータ”が毎日たまっていくのです。

「あ、今日は階段多めだったな」「ちょっと歩く距離を伸ばしてみようかな」

そんな気づきが、自然な運動習慣づくりにつながります。

スマホを取り出さずとも、靴の中でしっかり働いてくれる──

スマートインソールは、あなたの日常を“歩きながら整える”ツールです。

4-2-3 定期的な歩行データの蓄積と医療相談に活用

「病院では調子が良い日を伝えてしまう。でも実際は…」

そんな“診察あるある”を、スマートインソールが変えてくれます。

日々の歩行データを蓄積することで、

- 最近歩くスピードが落ちてきていないか

- 左右のバランスに変化はないか

- 活動量が急に減っていないか

といった**“見えないサイン”を、数字として記録**できます。

そのデータをもとに医師やリハビリスタッフと話せば、

「最近調子が落ち気味だから、負担を調整しよう」

「この週は調子が良かったから、次のステップへ」など、

“実際の生活に合った治療・支援”が提案されやすくなるのです。

通院のたびに自分の体調を思い出すのではなく、スマートインソールが毎日あなたの代わりに記録してくれる。

それは“備え”であり、“安心”でもあります。

5.注意点と失敗しないコツ

5-1 よくある導入の失敗例

5-1-1 機能の過不足による不満

「高かったのに思ったより使わなかった…」

「機能が多すぎて、逆にわからない…」

スマートインソールの導入において、**“期待と現実のギャップ”**に悩む方は少なくありません。

たとえば──

- 「ただ歩行の傾きを知りたいだけだったのに、スポーツ用の多機能モデルを選んでしまった」

- 「逆に、医療者とデータを共有したかったのに、アプリ連携がないモデルだった」

こうしたケースは、自分の目的とインソールの機能がマッチしていなかったことが原因です。

選ぶ前には、**「何に使いたいのか」「誰がサポートしてくれるのか」**を明確にしておくことが大切。

自宅での簡単なモニタリングなのか、医療連携が前提なのかで、選ぶべきモデルは大きく変わります。

スマートインソールは“高機能=万能”ではなく、「自分に合った機能を持つか」が最優先なのです。

5-1-2 アプリが使いこなせない/データが見づらい

「買ったはいいけど、アプリが全然使いこなせない…」

これは多くのユーザーが感じる“リアルな声”です。

せっかく高機能なインソールでも、

- データの見方がわからない

- 操作が複雑でアプリを開かなくなった

- どの数値を見ればいいのか迷ってしまう

そんな状況になると、「使わなくなる → 続かない → 効果を感じられない」という悪循環に。

特にスマホやアプリ操作に慣れていない世代にとっては、“アプリの使いやすさ”が実は最重要ポイントです。

理想は、「アプリを開くだけで今日の歩行傾向がパッと見える」「通知で軽くアドバイスが届く」といった直感的に使える設計。

購入前には、アプリ画面のサンプルを確認する・動画レビューをチェックするなどして、

「自分にも扱えそうか?」をしっかり見極めておくと失敗が防げます。

5-2 継続して使うための工夫

5-2-1 習慣化しやすい時間帯で使用を固定する

「最初の数日は頑張ったけど、気づけば使わなくなっていた」──

スマートインソールも、歯ブラシや体温計と同じ“生活習慣の一部”にできるかどうかがカギです。

そこでおすすめなのが、「決まった時間に履く」ルールをつくること。

たとえば…

- 朝の散歩タイムに必ず使用

- 通勤時の靴にセットしておく

- 週末の買い物時だけでも固定使用

これだけで「いつ使えばいいんだっけ?」という迷いが減り、使うことが当たり前になります。

完璧を目指さず、「1日5分でも履けたらOK」とハードルを下げて始めるのが、継続の近道です。

5-2-2 家族や医療者との共有で「見える化」を促進

「一人だとどうしてもサボっちゃう…」

そんな方にこそ効果的なのが、“共有”というモチベーションのスイッチ。

スマートインソールのデータは、

- 家族にグラフで見せる

- 医療者にLINEやアプリで共有する

- 介護スタッフと一緒にモニタリングする

といった方法で**「人とつながる安心感」**が得られます。

「最近ちょっと活動量減ってるね」

「今日はよく歩けてたね、すごい!」

そんな一言が、“また明日も続けてみよう”という前向きな気持ちを後押ししてくれます。

インソールがあるからこそ、自分の頑張りが誰かに“伝わる”。それが継続の原動力です。

5-2-3 他の健康管理ガジェットと連携させる

「血圧計やスマートウォッチは使ってるけど、インソールだけ別管理で面倒」

そんな時は、すでに使っているツールと連携させる工夫をしてみましょう。

今のスマートインソールの多くは、

- Apple HealthやGoogle Fitと連動可能

- 血圧・脈拍・活動量と統合管理できるアプリも存在

たとえば、スマートウォッチで心拍数を確認しつつ、インソールで歩行パターンを記録することで、

「この日は心拍も歩き方も安定してたな」

「最近、動きが少ない上に足のバランスも崩れてきた」など、より精度の高い健康管理が可能に。

複数のデバイスを“ひとつの流れ”で使えると、自然と使い続けやすくなります。

6.まとめ:スマートインソールで歩行と収益をアップデート

6-1 記事のポイントまとめ

6-1-1 スマートインソールは歩行改善と疾患予防に役立つ

「歩きづらい」「転びやすくなった」「最近、足が疲れやすい」──

そんな変化を、年齢のせいで済ませていませんか?

今回ご紹介したスマートインソールは、そうした日々の“ちょっとした違和感”に寄り添いながら、

- 歩き方のクセ

- 足への負担

- 転倒や病気のリスク

を可視化してくれる“新しい健康の相棒”です。

難しい技術はいりません。履くだけで、未来の健康に一歩近づく──

それが、スマートインソールの本当の価値です。

6-1-2 誰でも導入できるステップと注意点を押さえることで効果を実感

「でも、こういう機械って難しそう…」という声もよく聞きます。

しかし安心してください。

この記事でご紹介したように、

- 用途別に選ぶだけのカンタンな選定法

- スマホとの連携方法もアプリがガイド

- 継続するための工夫や共有のコツも紹介済み

正しく選び、無理なく使えば、必ず体の変化が“見える化”されていきます。

その変化は、リハビリの効果にも、生活の安心感にもつながっていくはずです。

6-2-1 おすすめスマートインソール一覧(Orpyx/Moticon/日本製)

「どれを選べばいいか迷う…」という方のために、

以下におすすめモデルをまとめました。

- Orpyx(カナダ):糖尿病性足潰瘍の予防に特化。

- Moticon(ドイツ):完全ワイヤレス&研究現場でも活用中。

- 日本製モデル(楽天/Amazon):コスパ良好で、初めての1足にぴったり。

6-2-3 歩行改善と健康管理のための関連記事リンク

「歩き方を整えるってどうすればいい?」

「スマートウォッチや血圧管理も気になる」など、

周辺アイテムや生活習慣の整え方もあわせてご紹介しています。

6-3-1 【今すぐチェック】人気のスマートインソールを探す(楽天/Amazon)

ススマートインソールは、生活習慣を見直す良いきっかけとなります。まずは手軽に始められるモデルから検討してみてください。

「今日の一歩」が、健康的な未来につながります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a0593ae.a6de130f.4a0593af.0a971864/?me_id=1400353&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fnobby-online%2Fcabinet%2Fimgrc0101181296.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a0593ae.a6de130f.4a0593af.0a971864/?me_id=1400353&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fnobby-online%2Fcabinet%2Fimgrc0101181296.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント